6 大洋州

(1)オーストラリア

ア 概要・総論

オーストラリア政府は2017年11月に発表した外交白書において、今後10年のオーストラリア外交の指針として、開かれ、包摂的で、繁栄したインド太平洋地域の推進、保護主義への対抗、国際ルールの推進・保護などを掲げ、日本を始めとするパートナーとの協力強化を打ち出した。2022年5月に、モリソン首相(保守連合)からアルバニージー首相(労働党)に交代した後も、基本的にこの外交方針は引き継がれている。

地域が様々な課題に直面する中、基本的価値と戦略的利益を共有する日本とオーストラリアの「特別な戦略的パートナーシップ」の重要性はこれまで以上に高まっている。インド太平洋地域における、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向けた両国の戦略的ビジョンは広い範囲で一致しており、首脳の年次相互訪問や外相間の緊密な関係を基盤とし、国際社会の安定と繁栄に向けて、あらゆる分野での重層的な協力・連携を一層深化させている。さらに、日米豪、日米豪印といった多国間での連携及びパートナーシップも着実に強化されている。

両国は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)や地域的な包括的経済連携(RCEP)協定を始めとする自由貿易体制の推進に関してリーダーシップを発揮している。日本にとってオーストラリアは第5の貿易パートナー、オーストラリアにとって日本は第2の貿易パートナーであり、両国は、発効後8年目を迎えた日豪経済連携協定(EPA)、2018年末に発効したCPTPP、2022年1月に発効したRCEP協定に基づき、相互補完的な経済関係を更に発展させている。

1月の日豪首脳テレビ会談では、岸田総理大臣とモリソン首相は日豪円滑化協定の署名を歓迎し、岸田総理大臣から、オーストラリアとの安全保障協力は、日本が各国との安全保障協力を強化する際のモデルであり続けるとの認識を示した。両首脳は、安全保障・防衛協力、地域情勢、同盟国・同志国との連携、軍縮・不拡散、経済について意見交換し、日豪関係の更なる強化、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けた両国のコミットメントを一層具体化させていくことで一致した。5月の日豪首脳会談では、岸田総理大臣と就任直後のアルバニージー首相が(1)安全保障・防衛分野と経済分野の協力の深化、(2)インド太平洋地域の平和と繁栄に貢献するための日米豪印を含む同盟国・同志国との更なる連携、(3)気候変動などのグローバルな課題についての協力の三つの柱を基礎として、緊密に連携していくことを確認した。また、安倍元総理大臣の死去を受け、7月には日豪首脳電話会談を行い、9月の国葬時には、安倍元総理大臣と日本に対する敬意を示すために、現職のアルバニージー首相と元首相3人(ハワード元首相、アボット元首相及びターンブル元首相)から成る代表団が訪日し、岸田総理大臣と会談を行った。10月には、岸田総理大臣がオーストラリア・パースを訪問し、アルバニージー首相と日豪首脳会談を行った。両首脳は、安保・防衛協力、FOIP、資源・エネルギー分野を中心に協力が深まっていることに鑑み、両国の「特別な戦略的パートナーシップ」が新たな次元に入ったとの認識で一致した。

外相間では、2月に対面で、4月には電話で林外務大臣がペイン外相と外相会談を行い、日豪関係の更なる強化を確認した。5月には、林外務大臣がウォン新外相と懇談し、FOIPの実現や両国の「特別な戦略的パートナーシップ」の強化に向けて、緊密に連携していきたいと述べた。7月には林外務大臣とウォン外相との間で外相会談を実施し、林外務大臣からインド太平洋地域の安全保障環境が一層厳しくなる中で、緊密に連携していきたいと述べた。さらに、12月には第10回日豪外務・防衛閣僚協議(「2+2」)の機会に、ウォン外相と外相会談を実施し、林外務大臣から両国はインド太平洋地域における同志国連携の中核となり、両国の「特別な戦略的パートナーシップ」は新たな次元に入っていると述べた。

日豪両国は、このような頻繁なハイレベルでの対話を通じて意思疎通を図り、以下に述べるような様々な分野において同志国連携の中核として貢献してきている。

イ 安全保障分野での協力

インド太平洋地域の平和と繁栄の確保に向け、日本とオーストラリアは引き続き安全保障分野の協力を着実に強化・拡大させている。

1月の日豪首脳テレビ会談においては、日豪円滑化協定に署名した。本協定は、日豪の一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊の地位などを定める協定であり、両国部隊間の協力活動の実施を円滑にし、両国間の安全保障・防衛協力を更に促進し、日豪両国によるインド太平洋地域の平和と安定への一層の貢献を可能にするものである。10月の日豪首脳会談では、首脳間で新たな安全保障協力に関する日豪共同宣言に署名した。同宣言には、共同訓練などを通じた相互運用性の向上、防衛装備・技術協力、サイバー、宇宙領域といった新領域の協力が含まれるほか、戦略的評価をすり合わせながら、地域の安全保障上の利益に影響を及ぼし得る緊急事態に関して協議するとのほかに例を見ない緊密な関係を反映した内容も含まれている。12月には、第10回日豪「2+2」が開催され、10月の首脳会談から時を置かず、その成果を閣僚間でフォローアップした。4大臣は、首脳間の共通の認識を踏まえ、地域・国際情勢を議論し、双方の戦略的な評価が極めて近いことを確認し、「安全保障協力に関する日豪共同宣言」を踏まえて早急に実施すべき二国間協力を決定した。外交面では、太平洋島嶼(しょ)国における協力や経済安全保障、サイバー、宇宙分野での協力、防衛面では、より強化された相互運用性の構築を含めた様々な協力を進めることについて、それぞれ確認した。

ウ 経済関係

2018年12月に発効したCPTPPの交渉を日本とオーストラリアが主導したことに示されるように、両国はRCEP協定を含む地域の自由貿易体制の推進について緊密に連携し、リーダーシップを発揮している。日本とオーストラリアの間では、日本が主に自動車などの工業品をオーストラリアに輸出し、また、オーストラリアが主に石炭や天然ガスなどのエネルギー資源や牛肉などの農産物を日本に輸出するという相互補完的な経済関係が、長年にわたり着実に発展してきている。近年では、水素関連の取組などの新しい協力も進んでいる。

エ 文化・人的交流

オーストラリアには約41.5万人に上る日本語学習者(世界第4位)や100を超える姉妹都市など、長年培われた親日的な土壌が存在する。新型コロナの感染拡大による往来の制限が実施されるまで、青少年を含む人的交流事業であるJENESYS(対日理解促進交流プログラム)及び新コロンボ計画による日豪間の相互理解の促進、若手政治家交流など、両国関係の基盤強化のための各種取組が行われてきた。また、日豪ワーキングホリデー制度についても、引き続きその適切かつ着実な運用に取り組んでいる。

オ 国際社会における協力

両国は、国際社会の平和と安定に積極的に貢献するため、幅広い分野での協力を強化してきている。特に、海洋安全保障、北朝鮮の核・ミサイル開発といったインド太平洋地域が直面する諸課題に関する協力を深めてきている。オーストラリアは、日本周辺海域における警戒監視活動にフリゲート「パラマッタ」を6月下旬に、フリゲート「アランタ」を10月下旬にそれぞれ派遣し、国連安保理決議により禁止されている北朝鮮船籍船舶の「瀬取り」を含む違法な海上活動に対して、2018年以降7度目及び8度目の艦艇による警戒監視活動を行った。また、オーストラリアは、2月下旬から3月下旬の間、在日米軍嘉手納(かでな)飛行場を使用して、2018年以降10度目となる航空機による警戒監視活動を行った。

(2)ニュージーランド

ア 概要・総論

日本とニュージーランドは、民主主義、市場経済などの基本的価値を共有し、長年良好な関係を維持している。近年、「戦略的協力パートナーシップ」の下、経済、安全保障・防衛協力、人物交流を含む二国間協力の強化に加え、地域や国際社会の課題についても協力関係を強化している。

イ ハイレベル協議

地域情勢が複雑に推移する中、アジア太平洋地域に位置し、基本的価値を共有するニュージーランドと緊密な意見交換を行ってきている。4月には、岸田総理大臣が、両国の外交関係樹立70周年の2022年に、外遊再開後最初の訪問先の一つとして訪日したアーダーン首相と日・ニュージーランド首脳会談を実施した。両首脳は、二国間関係や国際場裡(り)における連携について議論し、FOIPの実現に向け、日本とニュージーランドの「戦略的協力パートナーシップ」を更に強化していくことで一致した。9月には、国連総会の機会に、日・ニュージーランド首脳間の懇談を実施し、地域情勢やCPTPPについて、両国で引き続き協力することを確認した。

ウ 経済関係

両国は、相互補完的な経済関係を有しており、CPTPPやRCEP協定の着実な実施や、RCEP協定やWTO改革、インド太平洋経済枠組み(IPEF)など自由貿易体制の推進について緊密に連携している。7月には、高級事務レベルで経済協議を実施し、両国の経済状況についての情報共有を行ったほか、二国間の貿易・投資関係や、環境及び再生エネルギー分野での協力、CPTPPを含む国際経済枠組みにおける密接な連携など幅広い分野について有意義な意見交換が行われた。また、4月の日・ニュージーランド首脳会談では、水素関連の脱炭素化に向けた協力や宇宙協力などの経済分野における協力を更に進めていくことを確認した。

エ 文化・人的交流

日・ニュージーランド間の青少年などの人的交流は、人的交流事業であるJENESYSを通じ、2022年までの累計で1,100人が参加しており、外国青年招致事業「JETプログラム」については、2022年までに3,300名以上が参加(年平均換算で約100名)するなど活発な交流が続けられている。また、44の姉妹都市関係により長年培われた人的交流の土壌があり、青少年間の相互理解促進を目的とした姉妹都市間の交流が両国の水際措置の緩和を受け、再開しつつある。

オ 国際社会における協力

両国は、国連の場を含む国際場裡で国際社会の平和と安定のために緊密に協力している。例えば、EAS、ASEAN地域フォーラム(ARF)、APEC、太平洋・島サミット(PALM)などの地域協力枠組みにおける協力や、太平洋島嶼国地域における連携を強化するなど、地域の安定と発展のために積極的な役割を果たしている。

(3)太平洋島嶼国30

ア 概要・総論

太平洋島嶼国は、日本と太平洋によって結ばれ、歴史的なつながりも深く、国際場裡での協力や水産資源・天然資源の供給においても重要なパートナーである。また、太平洋の中心に位置することから、FOIPの要としてもその重要性が高まっている。日本の対太平洋島嶼国外交における重要政策の一つとして、日本は、1997年から3年に一度、太平洋・島サミット(PALM)を開催してきており、2021年7月にテレビ会議方式で第9回太平洋・島サミット(PALM9)を開催した。PALM9で発表した日本と太平洋島嶼国との間の協力を更に強化する政策である「太平洋のキズナ政策」の下、(ア)新型コロナへの対応と回復、(イ)法の支配に基づく持続可能な海洋、(ウ)気候変動・防災、(エ)持続可能で強靱な経済発展の基盤強化、及び(オ)人的交流・人材育成の五つの重点分野を中心に太平洋島嶼国との一層の関係強化に取り組んでいる。また、2022年1月のトンガにおける火山噴火及び津波被害に関し、国際緊急援助隊(自衛隊部隊)により迅速に緊急援助物資を供与し、緊急無償資金協力を実施したほか、7月にキリバス、10月にツバルに、干ばつ被害に対する緊急援助物資を供与した。

イ ブルーパシフィックにおけるパートナー(PBP)

6月23日、24日に米国・ワシントンD.C.で実施された同志国(日本、オーストラリア、ニュージーランド、米国、英国)の高級実務者会合で、太平洋地域の繁栄、強靱性及び安全を支える同志国間の協力枠組み(「ブルーパシフィックにおけるパートナー(PBP)」)の立上げで一致し、太平洋島嶼国のニーズを踏まえて、情報共有を含む様々な連携を行っていくことを確認した。9月には、米国・ニューヨークにおいて、初の外相会合を実施し、林外務大臣のほか、オーストラリア、ニュージーランド、英国、米国の外相など、また、バイニマラマ・フィジー首相兼外相(太平洋諸島フォーラム(PIF)議長)を始めとする太平洋島嶼国・地域の代表が出席した。会合では、共同声明を採択し、PBP側から太平洋島嶼国との緊密な対話を進めつつ協力を行うことを強調し、太平洋島嶼国・地域代表からは、歓迎の意と今後の具体的な協力についての期待が表明された。

ウ 要人との会談など

4月、岸田総理大臣が「第4回アジア・太平洋水サミット」に際し訪日中のナタノ・ツバル首相との首脳会談を行った。また、上杉謙太郎外務大臣政務官がソロモン諸島を訪問し、ソガバレ・ソロモン諸島首相及びマネレ同外相を表敬した。上杉外務大臣政務官からソガバレ首相に岸田総理大臣のメッセージを伝え、中国とソロモンとの間の安全保障協力協定について懸念していると述べた。

5月には、林外務大臣が日本の外務大臣として3年ぶりにフィジー及びパラオを訪問し、両国で首相や大統領への表敬を行い、フィジーではプナPIF事務局長との会談、パラオでは日・パラオ外相会談を実施した。

また、8月には、核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議出席のため米国を訪問中の岸田総理大臣が、バイニマラマ・フィジー首相と短時間の懇談を行った。

9月には、岸田総理大臣が、大統領就任後初めて訪日したウィップス・パラオ大統領と日・パラオ首脳会談及びワーキングランチを行った。

さらに、岸田総理大臣は、9月27日に行われた故安倍晋三国葬儀に参列するため訪日したマラペ・パプアニューギニア首相と会談した。

これらの会談などを通じて、日本は、「太平洋のキズナ政策」の下、引き続き太平洋島嶼国を力強く支援していくことを改めて伝え、国際情勢や地域情勢についても意見交換を行い、引き続き緊密に連携していくことを確認した。

エ 人的交流・人材育成

PALM9では、人的交流・人材育成を重点5分野の一つとして位置付け、2021年から2024年までの3年間で様々なレベルや分野で5,500人以上の積極的な人的交流・人材育成を実施していくと発表した。その一環として、日本は、JENESYSを通じた大学生などとの人的交流や、2016年度から太平洋島嶼国の若手行政官などを対象とした太平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム(Pacific-LEADS)を実施しており、現在はSDGsグローバルリーダー・プログラムとして、島嶼国の若手行政官や民間人材などを日本国内の大学・大学院で受け入れている。

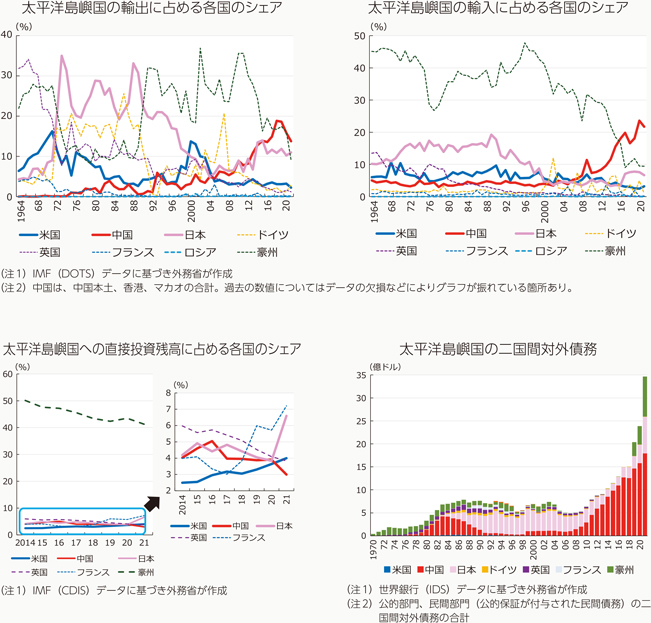

・貿易:90年代までは日本や地域大国であるオーストラリア(豪州)との貿易が主であったが近年は輸出入共に中国のシェアが拡大し豪州を抜いて首位になった(特に輸入面で顕著)。2021年ではこの地域の輸出に占めるシェアにおいて日本は第2位、輸入では第5位2。

・投資:地域大国である豪州のシェアが4割を占めるなど非常に大きい(フィジーの規模が大きく、豪州はフィジー向け投資で首位であるため大きくなっている)。その他の国からの直接投資残高のシェアは10%に満たない。

・金融:二国間の対外債務では中国の存在が非常に大きく、域内対中債務の約6割がパプアニューギニアの債務である。2021年では日本は中国、豪州に次ぐ第3位の二国間債権国。

1 本データに関する留意事項について179ページ参照

2 本グラフでは日米中など一部の国のみ表示しているが、文中の順位はデータが入手可能な全ての国・地域(当該地域の国・地域を含む。)における順位

30 太平洋島嶼国:パラオ、ミクロネシア、マーシャル諸島、ナウル、キリバス、ツバル、サモア、クック諸島、ニウエ、トンガ、フィジー、バヌアツ、ソロモン諸島、パプアニューギニア