3 中南米各国(カリブ諸国については上記2(3)を参照)

(1)メキシコ

2018年12月に就任したロペス・オブラドール大統領は、任期6年間の半分を折り返し、2021年に入っても、引き続き国民からの高い支持率を維持している。6月、連邦下院議員や15の州知事を含む大規模な中間選挙が行われ、下院では国家再生運動(MORENA)率いる与党連合が若干の議席を減らしたが、過半数を維持する結果となった。

現政権は、新型コロナ感染拡大以降も都市封鎖等の強制措置は採らずに、医療崩壊回避を優先した措置を実施している。特に、2020年末からワクチン確保を重視し、2021年に入ってからは国内におけるワクチン接種を進めている。

米国との関係では、9月及び10月に、墨米ハイレベル経済対話及び治安対話(閣僚レベル)がそれぞれ開催された。また、11月には5年ぶりに米国、カナダとの北米3か国首脳会談がワシントンで開催された。

2021年7月にメキシコシティにおいて、USMCA(米国・メキシコ・カナダ)協定の発効1周年を記念した3か国の担当閣僚レベルの会合が開催された。日本との関係では、近年経済関係がますます強化され、メキシコには1,300社もの日本企業が進出し、日本にとって中南米地域最大の経済拠点となっている。同年1月には茂木外務大臣がメキシコを訪問し、エブラル外相やクルティエル経済相と会談した。会談では、新政権が成立する米国と緊密な関係を有するメキシコとの戦略的連携の一層の強化を確認したほか、2021年及び2022年に国連安全保障理事会メンバーを務めるメキシコと国際社会・地域の諸課題で協力していくことを確認した。また、ビジネス環境の整備と安定化、新型コロナが流行する中での進出日系企業への支援を要請し、TPP11協定の着実な実施と拡大、世界貿易機関(WTO)改革の実現に向け引き続き連携することを確認した。

(2)中米(エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス)

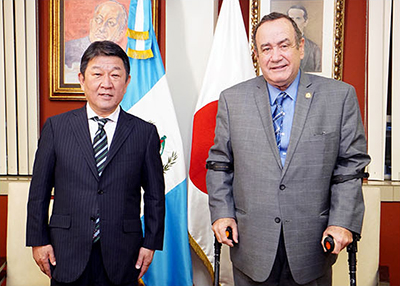

茂木外務大臣は、7月に、グアテマラ及びパナマを訪問し、グアテマラにおいては、大統領表敬、外相会談を行ったほか、日・中米統合機構(SICA)外相会合、日・エルサルバドル外相会談、日・コスタリカ外相電話会談を行い、中米8か国の外相などとの意見交換を行った。パナマにおいても、大統領表敬、外相会談を行った。この訪問を通じ、伝統的に友好関係にある中米各国との間で、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・拡大のための連携や新型コロナ対策など国際社会が直面する課題への対応について意見交換を行った。

ニカラグアでは11月に大統領選挙が行われ、オルテガ大統領が連続4選を果たしたが、野党候補者などを多数逮捕・拘禁した中で選挙が実施されたことについて国際社会からの批判が高まった。ホンジュラスでも11月に大統領選挙が行われ、左派系のカストロ候補が当選し、同国初の女性大統領となった。

(7月15日、グアテマラ)

(3)キューバ

新型コロナの世界的拡大を受け、主要産業の観光業を始め国内経済は引き続き打撃を受け、国民生活は厳しさを増した。一方で、キューバは、高い医療水準を背景に独自のワクチン開発を行い、国内でのワクチン接種を進めたほか、諸外国への医療関係者派遣などを行った。7月には日・キューバ外相電話会談を実施し、新型コロナ対策、二国間関係及び国際情勢などについて議論した。

(4)ブラジル

ボルソナーロ大統領は、新型コロナ対策をめぐって批判を受けつつも、就任以来掲げる経済重視の姿勢を変えず、税制改革法案の審議や民営化などの改革を進めてきた。

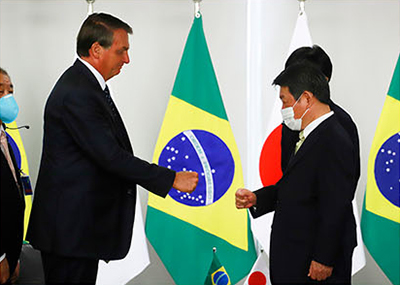

日本との関係では、新型コロナ流行下において要人往来が制限される中、1月には茂木外務大臣がブラジルを訪問し、日米との協調を重視する新しい外交を進めるボルソナーロ政権との間で、民主主義などの基本的価値の共有や伝統的な日系人の絆(きずな)を改めて確認した。2月には、ファリーア通信相が訪日し、新谷正義総務副大臣と会談を行い、5Gを含むICT/デジタル分野における両国の取組や連携の方向性について意見交換をするとともに、今後、両国間の協力関係を一層強化していくことで一致した。また、10月、訪日したドネル外務省アジア・大洋州・ロシア担当副次官と鈴木外務審議官との間で第9回日・ブラジル政策協議が行われ、両代表は、「日・ブラジル戦略的グローバル・パートナーシップ」に基づく政治・経済面における二国間関係の強化に向けた方策、気候変動や新型コロナなどを含む国際社会における重要な課題への対応及び地域情勢などにつき議論した。さらに12月、林外務大臣とフランサ外相との間で電話会談が行われ、二国間関係を一層強化するため、様々な分野で緊密に協力していくことを確認し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の実現に向けて連携していくことで一致した。

(5)アルゼンチン

フェルナンデス政権の任期(4年)の中間地点である11月に行われた議会中間選挙において、与党連合の得票率は野党連合を下回り、1983年の民政移管以降初めて与党連合(ペロン党)が上院で過半数を失うこととなった。フェルナンデス政権は、国際通貨基金(IMF)などとの債務問題、新型コロナの影響も受けた経済不況への対応を喫緊の課題としており、中間選挙後の政治・経済状況を踏まえた現政権の取組に注目が集まっている。

日本との関係では、1月に茂木外務大臣がアルゼンチンを訪問し、フェルナンデス政権発足後、初の外相会談を実施した。基本的価値を共有する「戦略的パートナー」としての連携の一層の強化を確認した。また、12月、林外務大臣とカフィエロ外相との間でテレビ会談が行われ、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の実現に向けて連携していくことで一致するとともに、二国間関係を一層強化するため、様々な分野で緊密に協力していくことを確認した。

(6)ペルー

4月11日に実施された大統領選挙では、強力な政党・候補者が不在の中、事前の世論調査で上位に入らなかったカスティージョ候補(急進左派)及びケイコ・フジモリ候補(中道右派)が決選投票に進出した。6月6日に決選投票が実施されたが、両候補陣営が一部の集計済みの票の無効化を訴えたため、全国選挙裁判所(JNE)による審議が行われることになり、1か月半後の7月19日、ようやくカスティージョ候補の当選が発表された。7月28日に発足したカスティージョ政権は、社会主義経済政策、制憲議会の招集(憲法改正)、また喫緊の課題として、新型コロナ対策、政治的安定の回復などを掲げている。しかし、発足から1か月経たないうちに、過去の発言をめぐり外相が交代し、また10月には首相更迭により内閣総辞職となるなど、11月に国会においてバスケス内閣が信任を与えられたものの、カスティージョ大統領は引き続き難しい政権運営を迫られている。

一方で、外交面では、9月にTPP11協定がペルーについて発効し、自由で公正な貿易ルールに基づいた多国間貿易体制が更に強化されることが期待される。日本との関係では、1月に日・ペルー租税条約が発効し、両国間の投資・経済交流が一層促進されることが期待される。

(7)チリ

2019年10月の地下鉄運賃値上げを契機とした格差の是正などを求める国民の抗議活動を受け、2020年10月に実施された国民投票により可決された新憲法制定に向け、2021年5月に制憲議会議員選挙が実施され、同年7月に制憲議会が発足した。制憲議会は9か月(3か月の延長可)をかけて新憲法の草案を作成し、60日間の審査期間を経て、新憲法承認に係る国民投票が行われる予定である。また、任期満了に伴う大統領選挙が実施され、30年続いた中道政権下の政策への不満を受けて中道政党が第1回投票で敗退し、民政移管後、初めての右派と左派の一騎打ちとなった12月の大統領選挙の決選投票では、格差是正のため根本的な変化を求めるボリッチ候補(左派)が35歳の若さでチリ史上最多の票を得て、秩序や安定をより重視するカスト候補(右派)に勝利した。2022年3月に新政権が発足する。

日本との関係では、11月にはジョベット・エネルギー大臣兼鉱業相が水素協力に関する意見交換などのため訪日した。

(8)ウルグアイ

2020年3月に発足したラカジェ・ポウ政権は、高いワクチン接種率を達成するなど、引き続き新型コロナ対策において成果を上げ、高い支持率を維持している。

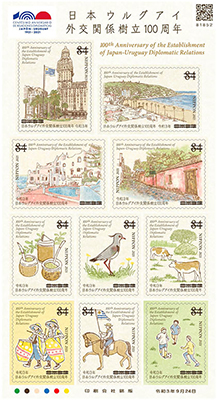

2021年は日・ウルグアイ外交関係樹立100周年であり、1月に茂木外務大臣が日本の外務大臣として35年ぶりにウルグアイを訪問したほか、両国で記念切手が発行されるなど、様々な記念事業が実施された。また、7月に租税条約、10月に税関相互支援協定が発効し、今後の更なる経済関係強化が期待されている(95ページ コラム参照)。

特殊切手「日本ウルグアイ外交関係樹立100周年」

2021年は、日・ウルグアイ外交関係樹立100周年を記念して様々な取組が行われました。本コラムでは、日本の真裏に位置するウルグアイについて改めて紹介し、様々な分野において交流を深めてきた日本とウルグアイの絆について解説します。

(1月6日、ウルグアイ・モンテビデオ)

ウルグアイを一言で表すならば、「小さくてもキラリと光る国」といえるでしょう。国土面積は日本の約半分、人口は横浜市よりも少なく、規模は小さいですが、中南米の中で政治的・社会的・経済的に最も安定した国の一つです。このことは、民主主義指数、法治指数ともに中南米第1位、国民一人当たりGDP南米第1位といった数字に表れています。

主な産業は農牧林業で、特に牧畜が盛んです。ウルグアイでは人よりも牛や羊の数の方が遥(はる)かに多く、人口約347万人に対し牛は3倍以上の1,188万頭、羊は2倍近い634万頭が飼育されています。また、ウルグアイは従来からの水力発電に加え、風力、太陽光、バイオマスなどによる電力供給も積極的に推進した結果、今では電力供給源の約96%を再生可能エネルギーが占める、再エネ分野の先進国としても知られています。

日本とウルグアイは、1908年のウルグアイへの日本人の移住を契機に、様々な分野で交流・協力を重ねてきました。例えば、日本は国際協力機構(JICA)の技術協力を通じ、林業を中心とした幅広い分野において、研修生の受入れや日本人専門家の派遣を行ってきたほか、ウルグアイ初の太陽光発電施設「ひかり」の設置など、無償資金協力も通じてウルグアイの持続可能な発展に資する取組を後押ししてきました。長年の交流を通じて、武道や和太鼓などの普及活動を行っている在ウルグアイ日本人会の活躍もあり、ウルグアイでは日本という国や日本の文化が広く親しまれています。両国の絆の証左として、日本が未曽有の災禍に襲われた東日本大震災の際は、ウルグアイ政府から、日本語で「日本の皆様が元気になりますように」と温かいメッセージを添えて、多数のコンビーフ缶が被災地に届けられました。

近年、日・ウルグアイ関係は着実に発展しています。2018年には安倍総理大臣が日本の総理大臣として初めてウルグアイを訪問し、両国の関係が一層強化されました。その成果として、両国間で牛肉の相互輸出が解禁され、現在では日本人もウルグアイ人も、和牛とウルグアイ産牛肉の両方を味わえるようになっています。

外交関係樹立100周年を迎えた2021年は、1月に茂木外務大臣が日本の外務大臣として35年ぶりにウルグアイを訪問し、両国が自由、人権、法の支配などの基本的価値を共有する重要なパートナーであることを確認しました。また、2017年に発効した投資協定に続き、7月に租税条約、10月に税関相互支援協定が発効し、両国の経済関係が一層促進されることが期待されます。さらに、100周年を記念して、両国では様々な記念事業が実施されました。日本では、日本郵便がウルグアイの象徴的な風景や文化を題材とした特殊切手を発行し、ウルグアイでは、記念プロジェクトとして、在ウルグアイ日本国大使館の主導により様々な場所で桜の植樹が行われたほか、日本国大使館と先住民芸術博物館(MAPI)による「着物展」の開催、記念切手の発行が実現しました。100周年において実現したこれらの取組を通じ、今後一層両国間の関係が深まることが期待されます。

(9)パラグアイ

アブド・ベニテス政権は、「自由で開放的な経済政策」を引き続き推進している。2019年に外交関係樹立100周年を迎えた日本とパラグアイは、1万人の日系人による伝統的な絆(きずな)もあり、新型コロナ流行下においても友好関係を維持している。2021年1月には茂木外務大臣が日本の外務大臣による初のパラグアイ二国間訪問を実現した。自由、民主主義、法の支配などの基本的価値をとりわけ重視し、伝統的な日系人の絆を有するパラグアイとの間で、自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向けた連携で一致した。さらに11月には、パラグアイの外相として5年ぶりにアセベド外相が訪日し、林外務大臣就任後初の中南米地域との外相会談が行われた。両外相は、自由、民主主義、人権、法の支配などの基本的価値を共有する重要なパートナーであることを確認し、アセベド大臣から日本の重視する「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現への支持を得た。

(10)コロンビア

2018年8月に就任したドゥケ大統領は、2016年の和平合意7の履行、汚職対策、税制・年金制度改革などを進めた。外交面では、2021年に太平洋同盟及びプロスールの議長国を務めた。

日本との関係では、11月にラミレス副大統領兼外相が訪日、岸田内閣総理大臣への表敬訪問及び松野博一内閣官房長官との会談を行い、中南米における「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた連携を広げていくことで一致した。

(11)ベネズエラ

2018年5月に実施された大統領選挙の正当性に疑義がある中、2019年1月にマドゥーロ大統領の就任式が実施された。同月、グアイド国会議長が憲法の規定に基づき暫定大統領就任を宣言したことにより、双方の間の対立が激化した。2020年12月、主要野党不在のままベネズエラ国会議員選挙が実施され、マドゥーロ政権側政党が勝利を宣言したが、これに対し、主要野党を含むベネズエラ国内及び国際社会は、選挙が正当性を欠くとして反発した。また、日本もベネズエラにおける自由で公正な選挙の早期実施による民主主義の回復を求めている。

2021年8月から、そうした状況を打破すべく、ノルウェーの仲介の下、メキシコで与野党対話が開始されたものの、10月にカーボベルデで逮捕されていたベネズエラの外交官の米国への身柄引き渡しを契機として一時中断している。また、11月には、全国地方選挙が行われ、EUが選挙監視団を派遣するなどその行方が注目されたが、選挙には政治的理由による逮捕、選挙参加資格の恣意的剥奪などの構造的な欠陥があったと評価されるなど、引き続きベネズエラ情勢は混乱している。

また、国内の経済・社会情勢及び人道状況の悪化によりベネズエラ国民が避難民として周辺国に流入し、その受入れが地域的課題となっており、日本は避難民を含むベネズエラ国民及び周辺国に対する支援を実施している。

(12)ボリビア

2019年11月、モラレス大統領の辞任・亡命8を受け、親米右派のアニェス暫定政権が発足したが、2020年10月に改めて実施した大統領選挙ではモラレス政権時代に財務・公債相を務めたアルセ候補が勝利し、翌11月にアルセ政権が発足、約1年で左派政権に回帰した。2021年3月、アニェス元暫定大統領及び暫定政権時の閣僚数名が、テロ・騒乱・共謀の容疑で逮捕された。

(13)エクアドル

2月の大統領選挙は16候補による混戦となり、コレア元大統領派のアラウス候補、右派の銀行家であるラッソ候補、先住民系のペレス候補が上位を占めた。4月の決選投票ではラッソ候補が52.4%を獲得し勝利を収め、5月、大統領に就任した。ラッソ政権は米国、EU等西側諸国及びIMFなど国際金融機関との関係強化を明言し、自由貿易促進と海外投資誘致を通した経済活性化を目指している。一方、与党機会創造党は12議席(一院制全137議席)に過ぎず、円滑な議会運営が課題となっている。

日本との関係では、7月、宇都外務副大臣がエクアドルを訪問し、伝統的友好関係にある両国関係を、新政権の下においても緊密に連携し一層強化することを確認した。

(14)日系社会との連携

日系社会は、中南米諸国の親日感情の基礎を築いてきたが、移住開始から100年以上を経て世代交代が進んでおり、若い世代を含め日本とのつながりを今後どう深めていくかが課題となっている。そうした中、日本は、若手日系人の訪日招へいに加え、各国の若手日系人によるイベント開催を支援し、若手日系人同士のネットワーク作りを後押しするなど、日系社会との連携強化に向けた施策を実施している。2021年2月には、コロナ流行下の影響を受けた日系人団体が運営する医療・福祉施設などへの支援のための費用をJICAにより助成するため、補正予算にて24億円を計上し、日系社会支援を行った。

2021年は日本と中南米の関係が深まった年でした。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、ボクシングで最多4階級を制したキューバ選手や、パラリンピックで獲得した金メダル数が世界7位となったブラジル選手団の活躍は記憶にある方も多いでしょう。競技会場へのバスを乗り間違えてしまったジャマイカ選手が日本人スタッフのおかげで競技に間に合い、金メダルを獲得するという心温まる裏話もありました。また、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)流行下の制約はあったもののホスト・タウンとの交流も行われました。

外交分野でも、2021年は日・中南米関係にとって重要な一年でした。対面外交が制約を受ける中、茂木外務大臣は、1月にメキシコ、ウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイ及びブラジルを歴訪し、さらに7月にグアテマラ、パナマ及びジャマイカを訪問しました。日本の外務大臣による中南米8か国の訪問は史上最多です。訪問先のグアテマラでは、中米8か国と、ジャマイカではカリブ14か国と対面とオンラインを組み合わせた地域対話も行いました。さらに、11月にはコロンビアの副大統領兼外相とパラグアイ外相の訪日が実現し、その他オンラインでの会談も含め、かつてない緊密な対話が実現した一年となりました。

このような緊密な対話の背景には、日本と中南米が共に取り組むべき国際社会共通の課題があります。各国との対話の中では、日本側から「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の取組を説明し、このような取組を広げていくこと、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・拡大のため連携していくことを呼びかけました。また、世界が直面する新型コロナ、自然災害、気候変動といった地球規模の課題に共に立ち向かうこと、国連を始め国際場裡(り)で協力していくことを訴えました。さらに、中南米に進出する日系企業にとってのビジネス環境改善なども要請しました。とりわけ外相間の対面での突っ込んだ議論が功を奏し、こうした重要課題のいずれについても、各国からの理解と協力を得ることができました。

地理的には距離があるものの、日本と中南米の間には、このような踏み込んだやりとりができる素地があります。中南米では、100年以上前から、移住者とその子孫たちが「架け橋」となって親日感情を築いてきました。現在に至るまで、彼ら日系人の存在はとても重要です。また、中南米の多くの国が自由、民主主義、法の支配、人権といった基本的価値を共有しており、カリブの島国を含め自由で開かれた海洋秩序を重視する国も多数あります。地震、火山、ハリケーンといった自然災害の多さも日本と共通しており、日本の知見を生かした防災などの協力には多くの感謝の声を聞きます。

さらに、中南米は鉱物、エネルギー、食料資源の世界屈指の産地として、以前から日本との相互補完的な貿易関係を築いてきましたが、近年経済連携協定などが続々と締結される中、グローバルサプライチェーンを支える製造拠点としての重要性も増しており、日系企業の進出も増えています。最近では、情報通信などの技術革新によって協力の可能性が拡大しており、また、クリーンエネルギーやグリーンエコノミーでの協力が深まることも期待されます。

一方で、中南米諸国は深刻な課題も抱えています。治安や自然災害といった問題に加え、国によっては汚職などの旧弊が維持され、格差や貧困などの構造的な課題が発展の足かせとなり、地域情勢の不安定化要因となっています。世界の他地域と比べても深刻な新型コロナの被害は、こうした状況を一層悪化させています。

これまで日本は中南米に対して、「3つのJuntos!!(共に)」、すなわち、経済関係を深めて共に発展しよう、国際場裡で共に主導的役割を果たそう、交流を深めて共に啓発しようという指導理念の下で、結び付き(連結性)を強めてきました。世界や中南米諸国が困難に直面している時代にこそ、長年の友好関係を、距離を超えた緊密な対話で更に強化し、新しい課題にはお互いの知恵を結び付けながら、価値を共有するパートナーとして、共に歩んでいきます。

(1月5日、メキシコ)

(1月4日、ブラジル)

7 サントス大統領(当時)は半世紀以上に及ぶ国内紛争を終結させるため、2012年にコロンビア最大のゲリラ組織であるコロンビア革命軍(FARC)との間で和平交渉を開始。2016年、和平合意を発表

8 2019年10月の大統領選挙時、一度は勝利宣言した現職候補のモラレス大統領(2006年から在任)が、開票手続不正疑惑による抗議活動や軍・警察の離反などを受け、11月に辞任・亡命した。