4 資源外交と対日直接投資の促進

(1)エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保

ア エネルギー・鉱物資源をめぐる内外の動向

(ア)世界の情勢

近年、国際エネルギー市場には、①需要(消費)構造、②供給(生産)構造、③資源選択における三つの構造的な変化が生じている。①需要については、世界の一次エネルギー需要におけるOECD諸国の割合が減少し、中国、インドを中心とする非OECD諸国にシフトしている。②供給については、「シェール革命」により、石油・天然ガス共に世界最大の生産国となった米国が、2015年12月に原油輸出を解禁し、また、エネルギーを重要課題に掲げ、米国産液化天然ガス(LNG)の更なる輸出促進を表明するなど、エネルギー輸出に関する政策を推進している。技術革新による生産性向上・コスト削減等により、シェールオイル・ガスの生産量は引き続き高水準で推移すると見られている。③資源選択については、エネルギーの生産及び利用が温室効果ガス(GHG)の排出の約3分の2を占めるという事実を踏まえ、再生可能エネルギー等のよりクリーンなエネルギー源への転換に向けた動きが加速している。また、気候変動に関するパリ協定が2015年12月に採択されて以降、企業等による低炭素化・脱炭素化に向けた取組が一層進展している。

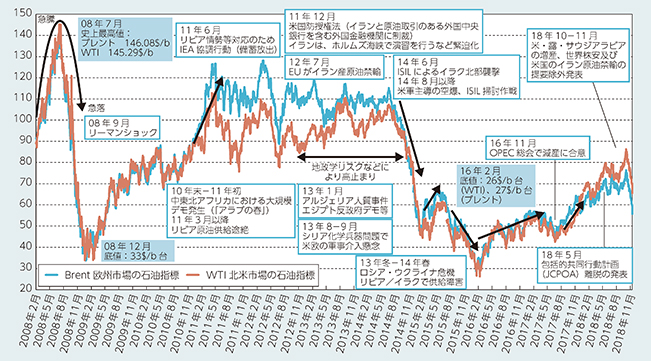

原油価格について見ると、2014年後半から中国等の景気減速、米国産シェールオイルなど石油輸出国機構(OPEC)非加盟国の生産増、OPEC諸国の堅調な生産などによる供給過剰を主要因として原油価格は下落し、2016年には一時30米ドル/バレルを割るなど低い水準にとどまった。供給過剰による低油価の継続を受け、2016年末、OPEC総会等で、OPEC加盟国とロシア等のOPEC非加盟の主要産油国が原油の協調減産に合意し、2016年後半から2017年の油価は上昇、50米ドル/バレル前後で推移した。さらにその後は、米国における原油生産量増加にもかかわらず、ベネズエラの生産減の深刻化や、米国の対イラン制裁(2018年11月開始)による原油輸出減少懸念などにより、需給バランスへの影響が意識されたことに加え、貿易摩擦による中東など地政学的緊張の高まりにより、油価は徐々に上昇し、2018年9月以降は70米ドル/バレル前後で推移している。ただ、同時に、米中貿易摩擦などによる経済減速の可能性から需要減も見込まれるなど、下落の動きも見せており、こうした油価の変動が将来のエネルギー安全保障に与える影響を引き続き注視していくことが重要である。

(イ)日本の状況

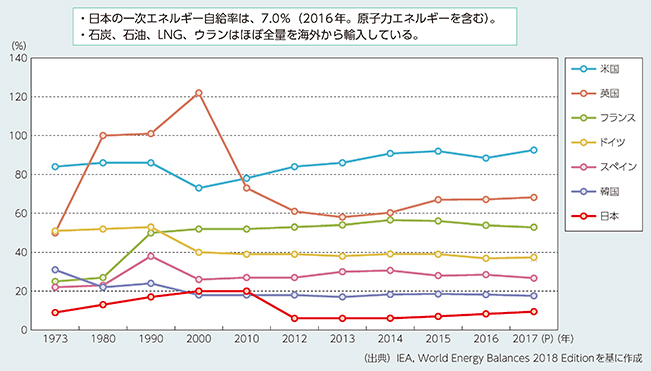

東日本大震災以降、日本の発電における化石燃料が占める割合は、原子力発電所の稼働停止に伴い、震災前の約65%から2012年には約90%に達した(2017年は約80%)。特にLNGの割合が増加しており、再生可能エネルギーの導入や原子力発電所の再稼働も徐々に進んでいるものの、LNGによる発電量は全体の約4割に達している。同時に、石油、天然ガス、石炭等のほぼ全量を海外からの輸入に頼る日本の一次エネルギー自給率(原子力を含む。)は、震災前の20%から2014年には6.4%に大幅に下落し、2016年度には8.3%まで持ち直したものの、依然として低い水準にある。また、日本の原油輸入の90%近くが中東諸国からであり、天然ガスも20%以上が中東産となっている(いずれも2018年)。このような中、エネルギーの安定的かつ安価な供給の確保に向けた取組がますます重要となっている。

こうした状況を背景に、2018年7月には、長期的に安定した持続的・自立的なエネルギー供給により、日本の経済社会の更なる発展と国民生活の向上、世界の持続的な発展への貢献を目指す「第5次エネルギー基本計画」が閣議決定された。この新たな「エネルギー基本計画」では、3E+S(「安定供給(Energy Security)」、「経済効率性(Economic Efficiency)」、「環境適合(Environment)」及び「安全性(Safety)」)の原則の下、安定的で負担が少なく、環境に適合したエネルギー需給構造を実現すべく、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組やエネルギーシステム改革の推進も盛り込まれており、2030年度の温室効果ガス26%削減(2013年度比)に向けて、エネルギーミックスの確実な実現を目指すこととしている。

イ エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保に向けた外交的取組

エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保は、活力ある日本の経済、人々の暮らしの基盤であり、日本は、以下を中心とする外交的取組を強化している。

(ア)在外公館等における資源関連の情報収集・分析

エネルギー・鉱物資源の獲得や安定供給に重点的に取り組むため、在外公館の体制強化を目的とし、2018年末現在、合計53か国60公館に「エネルギー・鉱物資源専門官」を指名している。また、エネルギー・鉱物資源の安定供給確保の点で重要な国を所轄する一部在外公館の職員を招集して、「エネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議」を毎年開催している。2018年は2月に東京で開催し、関係省庁や民間部門等からも参加を得て、エネルギー・鉱物資源を取り巻く国際情勢及びそれに応じた日本の戦略の方向性につき、活発な議論を行った。

(イ)輸送経路の安全確保

日本が原油の約9割を輸入している中東からの海上輸送路や、ソマリア沖・アデン湾などの国際的に重要な海上輸送路において、海賊事案が発生している。これを受けて、日本は、沿岸各国に対し、海賊の取締り能力の向上、関係国間での情報共有等の協力、航行施設の整備支援を行っている。また、ソマリア沖・アデン湾に自衛隊及び海上保安官を派遣して世界の商船の護衛活動を実施している。

(ウ)国際的なフォーラムやルールの活用

エネルギーの安定供給に向けた国際的な連携・協力のため、日本は、国際的なフォーラムやルールを積極的に活用し、世界のエネルギー市場・資源産出国の動向や中長期的な需給見直しなどの迅速かつ正確な把握に加え、石油の供給途絶などの緊急時における対応能力の強化に努めている。

2018年9月には、ハリファックス(カナダ)でG7エネルギー大臣会合が開催され、「明日に向けたエネルギーシステムの構築」をテーマに、エネルギー安全保障の強化、エネルギーシステムによる持続可能な経済成長の確保及び低炭素エネルギーの将来像の具体化を目的とした議論が行われ、2018年のG7議長国カナダによる議長総括が発出された。

また、6月、バリローチェ(アルゼンチン)で開催されたG20エネルギー大臣会合では、世界のエネルギー情勢の変化を踏まえた各国の事情に応じたエネルギー転換(energy transitions)をテーマとして、再生可能エネルギー、エネルギー安全保障、エネルギーアクセス等について議論が行われ、同会合の成果文書として、「G20エネルギー大臣コミュニケ」が発出された。

APECにおいては、アジア太平洋地域の持続的な経済成長へ貢献するためのエネルギー貿易投資の促進及びエネルギー安全保障を強化する枠組みとして、APECエネルギー作業部会(EWG)が継続的に開催されている。2018年には5月に香港で第55回、11月にペルーで第56回EWGがそれぞれ開催され、日本は積極的に議論に参加した。

ASEAN関連では、10月、シンガポールにおいて、ASEAN+3(日中韓)及び東アジア首脳会議(EAS)のエネルギー大臣会合が開催された。2018年の会合では、アジアにおけるLNG市場を構築する共通認識の醸成と取組や水素社会実現と運輸部門の脱炭素化へ向けた新たな取組が提案された。

ウ エネルギー・資源外交に関する2018年の主な取組

(ア)新しいエネルギー・資源外交政策の検討と打ち出し

2018年1月にアブダビ(アラブ首長国連邦)で開催された国際再生可能エネルギー機関(IRENA)第8回総会には、河野外務大臣が日本の外務大臣として初めて出席し、「日本の再生可能エネルギー外交 ─気候変動とエネルギーの未来」と題する政策スピーチを行った。このスピーチの中で河野外務大臣は、再生可能エネルギーの時代の到来を受け、日本として技術とイノベーションの力で世界に貢献していくと発言したほか、脆弱な立場にある国への支援や、「福島新エネ社会構想」の国際発信にも言及した。その上で、気候変動問題や再エネ推進に貢献してきたIRENAを評価し、日本として引き続きIRENAの活動を支援していく考えを示した。

(1月14日、アラブ首長国連邦・アブダビ)

さらに7月には、河野外務大臣は、外務省主催国際シンポジウム「エネルギー転換とアジアのエネルギー安全保障」の機会に、政策スピーチ「進化するエネルギー外交 ─エネルギー転換と日本の未来」を発表した(岡本外務大臣政務官により代読)。同スピーチにおいては、パリ協定の発効を契機として、脱炭素化に向けた国際的な取組が本格化している中で、供給面及び需要面双方の大きな変化を踏まえ、外務省として、世界のエネルギー情勢及びエネルギー転換に呼応するエネルギー外交を進めていくことを表明した。

(イ)エネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議の開催

2018年2月19日から21日までの3日間、日本のエネルギー・鉱物資源の安定供給確保に関係する17か国に所在する在外公館のエネルギー・鉱物資源専門官・担当官17人を集め、外務本省において、「エネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議」を開催した。中根外務副大臣、岡本外務大臣政務官を始めとする外務本省関係者に加え、上記17人の在外公館職員、関係省庁関係者が参加したほか、各種機構や民間企業関係者、有識者も交え、日本の資源の安定供給確保とエネルギー・資源外交を推進していく上での課題や対策等について議論を深めた。

同会議では、2018年1月のIRENA第8回総会にて河野外務大臣が行った政策スピーチも念頭に置いた上で、議論の総括として、①日本へのエネルギー・資源の安定供給確保が第一命題であることの再確認、②世界のエネルギー安全保障に全体で貢献する姿勢の提示、③日本の技術力を世界市場での競争力につなげるエネルギー外交の展開、④再生可能エネルギー外交と気候変動外交の有機的連携、⑤外交戦略の縦軸としての「エネルギー・資源外交」の位置付け及び⑥持続可能な開発目標(SDGs)への貢献を含む国際機関との重層的な連携の強化の6点を日本の具体的な取組とする「平成29年度エネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議報告書」がまとめられた。

(ウ)在京外交団を対象とした福島県スタディーツアーの実施

2018年11月1日、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)、福島県、福島市、郡山市及び資源エネルギー庁との協力により、福島県において、在京外交団を対象とした産総研福島再生可能エネルギー研究所(FREA)及び福島市土湯温泉町にある地熱バイナリー発電等の視察(福島県スタディーツアー)を実施した。

このスタディーツアーでは、合計10か国(10人)の大使館から参加があり、参加外交団は、FREAにおいて、水素、太陽光、風力、地熱・地中熱利用に関する先進的な研究施設を視察し、日本の最先端の技術・研究開発に関する理解を深めた。その後、参加者はFREA敷地内で開催された地熱発電をテーマとするセミナーに参加し、日本の地熱発電に関する取組に対する理解を深めた。

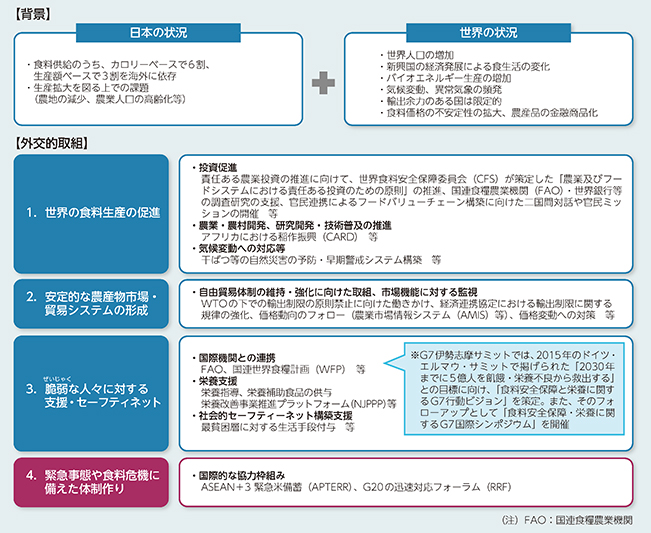

(2)食料安全保障の確保

国連人口部の報告によると、2017年の世界の人口は約76億人と推定されているが、今後、サブサハラ・アフリカ及び南アジアを中心に世界の人口が増加し、2050年までに約98億人に達すると見込まれている。さらに、畜産物の消費量が増加すればその数倍の穀物需要が発生することから、今後開発途上国において食生活が変化して畜産物の消費量が増加すると、畜産向けの飼料需要も急速に増加する。2017年の国連食糧農業機関(FAO)のレポートによると、2050年までに食料生産を2012年の水準から約50%増大させる必要があるとされている。一方、日本国内に目を向けると、日本の食料自給率(カロリーベース(農林水産省発表))は長期的に低下傾向で推移してきたが、近年は横ばいで推移しており、2017年度実績は38%となっている。日本は長期間にわたって食料の多くを輸入に依存している状況が続いており、今後も日本が食料供給不足に陥らないためには、国内の食料生産を増進させるとともに、安定的な輸入の確保のために世界全体としての食料増産を積極的に推し進める必要がある。万が一、大規模な干ばつ等により世界の食料供給が不足した場合、国際社会の一員として日本も他国への支援を含めて貢献する必要がある。さらに、食料需要が伸びる中、一時的な食料増産ではなく、環境負荷を低減しつつ食料増産を図る持続可能性の確保が求められる。加えて、食料は品質の経年劣化や病虫害等の被害を受けやすいという面があり、生産した農産物を効率的に消費につなげるために、安定的な農産物市場や貿易システムを形成し、物流を改善する必要がある。これらの取組等を通して、日本の食料安全保障の確立を図っていかなければならない。

(3)漁業(マグロ・捕鯨など)

日本は世界有数の漁業国及び水産物の消費国であり、海洋生物資源の適切な保存管理及び持続可能な利用に積極的な役割を果たしている。

捕鯨に関し、日本は、科学的根拠及び国際法に基づき、適切な鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集するための鯨類科学調査を実施し、商業捕鯨の再開を目指すという方針の下、2014年3月の国際司法裁判所(ICJ)判決及び国際捕鯨委員会(IWC)科学委員会等の指摘を踏まえ最終化された「新南極海鯨類科学調査計画(NEWREP-A)」を2015年12月から実施してきた。また、2016年11月、「新北西太平洋鯨類科学調査計画(NEWREP-NP)」案をIWC科学委員会に提出し、2017年5月のIWC科学委員会での議論等を十分踏まえた上で調査計画を最終化し、同年6月より調査を実施してきた。IWCでは反捕鯨国が締約国の過半数を占めており、捕鯨をめぐる国際的な状況は依然厳しいが、日本は、科学的根拠及び国際法に基づき、国際社会の理解が深められるよう粘り強く取り組んできた。

2018年9月に開催された第67回IWC総会では、日本は、IWCの資源保存管理機関としての役割を回復させ、鯨及び捕鯨に関して異なる立場を有する締約国が共存するためのIWC改革案を提出したが、反捕鯨国の反対多数により否決された。IWCにおいて、異なる立場が共存することは極めて困難であり、反捕鯨国はいかなる形態であれ商業捕鯨を認める意図がないことが改めて示される結果となった。

第67回IWC総会以降、日本はこうした状況を踏まえ、今後のIWCとの関係についてあらゆる選択肢を真剣に検討した結果、国際捕鯨取締条約(ICRW)からの脱退を決定し、2018年12月26日、寄託政府である米国政府に対し脱退通告を行った(本脱退の効力発生は2019年6月30日。)。

日本はマグロ類の最大消費国として、マグロ類の全ての地域漁業管理機関(RFMO)に加盟し、保存管理措置の強化に向けた議論を主導している。2018年には、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)において、太平洋クロマグロについて資源評価の結果、暫定回復目標の達成確率が75%を上回ったため、北小委員会10に対し、日本は漁獲制御ルールに基づき増枠を提案したものの、時期尚早として反対する国があったため一致するに至らず、2018年の年次会合において翌年の北小委員会で資源の状況を確認した上で増枠について再度議論することとなった。一方、漁獲枠が余った場合には漁獲枠の5%以内を上限に翌年に繰り越すことを可能とする太平洋クロマグロの保存管理措置の修正案を日本から提案し、同年次会合において採択された。また、メバチ、キハダ及びカツオについては、現行保存管理措置11につき、同年次会合において見直しの議論が行われたが、最終的に現行措置を2年間(2019年から2020年)延長することで一致した。

大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)の2017年の年次会合では、大西洋クロマグロ資源について、総漁獲可能量(TAC)を現行2万3,655トンから2020年までに段階的に3万6,000トンまで増加させることで一致し、2018年の年次会合では、引き続き議論されていた同種への管理措置の見直し(未配分枠の配分、漁期の緩和等)が行われた。

2018年7月に開催された北太平洋漁業委員会(NPFC)第4回委員会会合において、サンマについては①洋上投棄禁止、小型魚の漁獲抑制の奨励等が現行の資源管理措置に追加され、②2019年春の科学委員会で一致した資源評価結果を得るべく作業を進めることが合意された。また、底魚類については、日本の提案に基づく議論の結果、天皇海山海域におけるクサカリツボダイについて、当面は漁獲量を近年の半分の水準に抑制しつつ、モニタリングにより資源状況が良好と判明した時点で漁獲の増加を認めるなどの資源管理措置の導入で一致した。違法・無報告・無規制(IUU)漁業対策については、日本の提案を基にIUU漁船リストに新たに4隻の漁船が追加され(合計無国籍船27隻掲載)、公海乗船検査制度の実施規則が策定された。

2016年のワシントン条約(CITES)第17回締約国会議(COP17)でも議論されたニホンウナギについては、2018年6月に開催された東アジア関係国・地域による第11回非公式協議では、科学的根拠に基づく資源管理措置の導入に向けて今後協力していくことが確認された。これを受け、同年9月にニホンウナギに係る地域ワークショップが日本、韓国及び台湾の科学者等の参加を得て開催され、ニホンウナギに係る科学的データ・情報について確認が行われた。

北極海公海では、直ちに商業的な漁業を行える状況ではないが、地球温暖化による一部解氷を背景に、将来的な無規制漁業への懸念が高まった。これを背景に、2015年12月から7回にわたり、北極海沿岸5か国(カナダ、デンマーク、ノルウェー、ロシア及び米国)に日本、中国、韓国、アイスランド及びEUを加えた10か国・機関による中央北極海公海漁業の規制に関する協議が開催され、「中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定」が作成された。2018年10月には、イルリサット(デンマーク)において、上記10か国・機関の全てが同協定に署名した。

日本は、1951年に国際捕鯨取締条約(ICRW)を締結しました。ICRWは、鯨類の「適当な保存」及び「捕鯨産業の秩序ある発展」という二つの目的を明記しており、国際捕鯨委員会(IWC)は、これらを実現するための組織として設立されました。

しかし、1970年代以降、鯨類の保護に向けた動きが強まる中、IWCでは、1982年、当面の間は商業捕獲枠をゼロとすること(いわゆる「商業捕鯨モラトリアム」)が決定されました。その際、1990年までに、鯨類資源の状況を評価した上で、ゼロではない捕獲枠の設定(すなわち、商業捕鯨の再開)について検討することも決定されました。

日本は、1987年からICRWで認められている鯨類科学調査を開始し、持続可能な商業捕鯨の実現に向けた科学的データの蓄積に貢献してきました。得られたデータにより、一部の鯨類については持続可能な形で利用することが可能であることが判明しています。しかし、こうした科学的成果にもかかわらず、反捕鯨国の反対により「商業捕鯨モラトリアム」の見直しは現在に至るまで行われていません。

また、日本は、IWCが鯨類資源の持続可能な利用という本来の目的に立ち返ることを目指し、IWC改革に向けた提案を含め、真剣に問題提起を行ってきました。しかし、いかなる形での捕鯨にも反対するという立場の加盟国の態度に変化は見られませんでした。

こうした状況を打開すべく、2018年9月の第67回IWC総会(ブラジル・フロリアノポリス)において、日本政府は、包括的なIWC改革案を提案しました。この改革案は、IWCが、本来の役割に立ち返り、科学的知見を基本とした議論・決定を可能とすることで、捕鯨について異なる立場を持つ加盟国同士がIWCの枠内で共存することを目指すものでした。

しかし、反捕鯨国は「IWCは既に保護のみを目的とした組織へと『進化』した」として、商業捕鯨につながるいかなる提案も一貫して認めない立場をとり、日本提案は最終的に投票に付された結果、賛成27、反対41、棄権2で否決されました。

加えて、反捕鯨国側は、商業捕鯨モラトリアム継続の重要性と致死的調査が不要であることを盛り込んだ「フロリアノポリス宣言」を提案し、同提案は賛成40、反対27、棄権4で採択されました。

これらにより、反捕鯨国側が自らと異なる意見を持つ加盟国との共存さえ認めようとしないことが明らかになりました。

総会の結果を踏まえ、日本政府は、今後のIWCとの関係についてあらゆる選択肢を真剣に検討しました。その結果、現在のIWCにおいては、科学的根拠に基づいて海洋生物資源を持続的に利用するという日本の基本方針は実現できないとの結論に至り、2018年12月26日、寄託政府である米国政府に対しICRWからの脱退通告を行いました。日本の脱退は本年6月30日に効力を生じます。

2019年7月以降、日本は、自らの領海及び排他的経済水域において、国際法に従い、鯨類の資源状況に悪影響を与えないよう、IWCで採択された方式に沿って算出される捕獲枠の範囲内で商業捕鯨を実施する予定です。

また、鯨類資源の管理に関する国際協調に対する日本の立場は不変です。脱退後もIWCにはオブザーバーとして参加し、科学的知見に基づいた議論の提起を通じ、鯨類の資源管理に貢献していきます。

IWCが、ICRWの規定に立ち返り、鯨類資源の保存と持続的利用を図っていくことが本来あるべき姿であり、その意味で、これまでIWC改革を真剣に追求してきた日本の姿勢に変わりはありません。今後ともIWCの機能回復に向けた議論も積極的に提起していきます。

日本政府としては、引き続き、国際社会に対し日本の考え方や鯨類資源の状況について、正確で冷静な情報発信を行っていきます。

(4)対日直接投資

「未来投資戦略2018」(2018年6月閣議決定)では、「2020年までに外国企業の対内直接投資残高を35兆円に倍増する」との目標が掲げられた(2017年末時点で28.6兆円)。2014年から開催されている「対日直接投資推進会議」が司令塔として投資案件の発掘・誘致活動を推進するとともに、外国企業経営者の意見を吸い上げ、外国企業のニーズを踏まえた日本の投資環境の改善に資する規制制度改革や投資拡大に効果的な支援措置など追加的な施策の継続的な実現を図っていくこととしている。2015年3月の第2回対日直接投資推進会議で決定した「外国企業の日本への誘致に向けた5つの約束」に基づき、2016年4月以降、外国企業は「企業担当制」を活用し、担当副大臣との面会を行っている。また、2016年8月からは、外国企業が日本で投資を行う際に課題となる規制・行政手続の簡素化について検討する「対日直接投資推進会議規制・行政手続見直しワーキング・グループ」が開催され、その取りまとめは、「経済財政運営と改革の基本方針2017」や「未来投資戦略2017」にも反映された。2018年5月に開催された第6回対日直接投資推進会議では、政府一丸となって地域への対日直接投資を支援する「地域への対日直接投資サポートプログラム」を決定した。

外務省としては、対日直接投資推進会議で決定された各種施策を実施するとともに、外交資源を活用し、在外公館を通じた取組や政府要人によるトップセールスも行い、対日直接投資促進に向けた各種取組を戦略的に実施している。2016年4月に126の在外公館に設置した「対日直接投資推進担当窓口」では、日本貿易振興機構(JETRO)とも連携しつつ、日本の規制・制度の改善要望調査、在外公館が有する人脈を活用した対日投資の呼びかけ、対日直接投資イベントの開催等を行い、昨年度(平成29年度)の各公館の活動実績は650件を超えた。日本国内では、2017年3月に「日米欧ビジネス・セミナー」が外務省主催(関係各省、日本国際問題研究所及びJETRO共催)で開催された。2017年9月の安倍総理大臣訪米の際には、米国CEO懇談会やニューヨーク証券取引所での経済スピーチを通じて、安倍総理大臣からアベノミクスによる改革の成果や今後の方向性を紹介しつつ、日本への更なる投資を呼びかけた。

(5)2025年国際博覧会の大阪・関西誘致

11月23日、フランスのパリで開催された博覧会国際事務局(BIE)総会において、日本(大阪・関西)、アゼルバイジャン(バクー)、ロシア(エカテリンブルク)が立候補する2025年国際博覧会開催国選挙が実施され、日本とロシアの決選投票の結果、日本が2025年国際博覧会開催国に決定された。

2025年国際博覧会の誘致に当たって、立候補から約1年半の厳しい選挙戦に、日本は政府・地元自治体・経済界のオールジャパンの体制で臨んだ。政府は、総理大臣を先頭に、関係閣僚・政務が二国間会談や国際会議等のあらゆる機会を活用し、各国要人に対して支持要請を行い、各国首都においては在外公館が大使を筆頭に様々な働きかけを行った。地方自治体も経済界と共に2025年日本万国博覧会誘致委員会を組織し、国会議員は超党派の誘致議員連盟を立ち上げ、それぞれの人脈等を活用した働きかけを行った。さらに、世界的に有名なキャラクターであるポケモンやハローキティも万博誘致キャラクター特使として活躍し、注目を集めた。

このように、オールジャパンで重層的な誘致活動を進めたことが、誘致合戦に勝利をもたらした。

(11月、フランス・パリ 写真提供:経済産業省)

10 主に北緯20度以北の水域に分布する資源(太平洋クロマグロ、北太平洋ビンナガ、北太平洋メカジキ)の資源管理措置について本委員会に勧告を行うWCPFCの補助機関。

11 ①まき網漁業につき、FAD(集魚装置)の禁漁期間や個数制限を、②はえ縄漁業につき、メバチの漁獲枠等を規定