経済外交

捕鯨

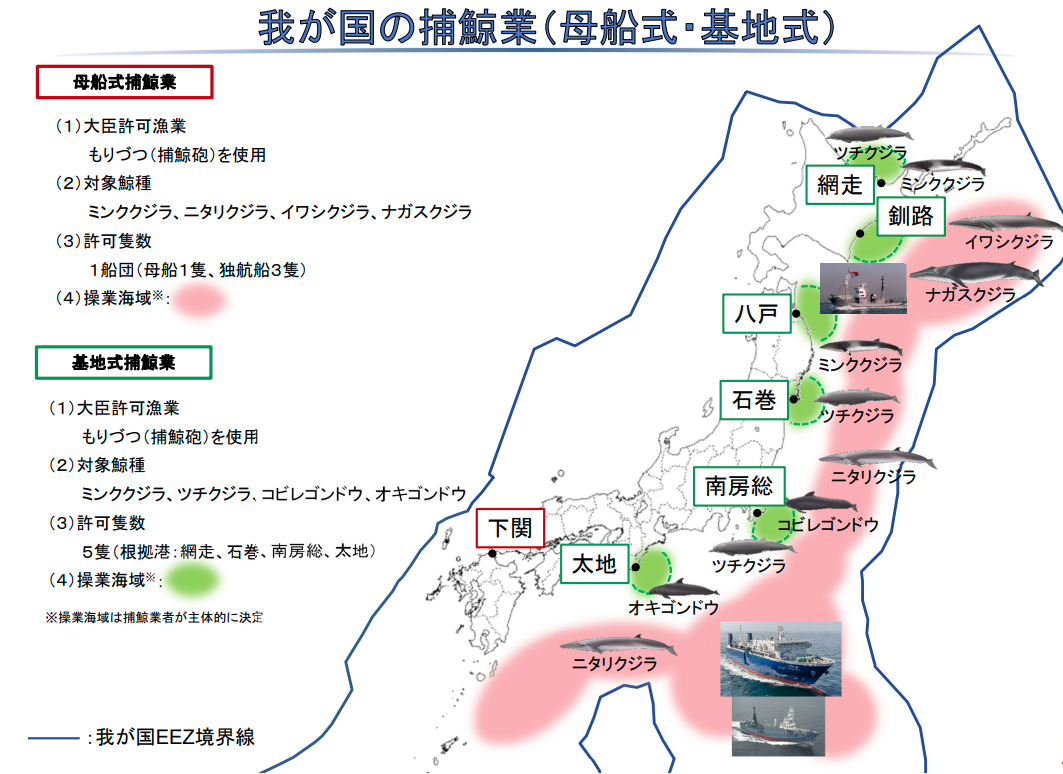

1 我が国の捕鯨

(1)概要

(2)捕鯨操業水域

我が国の領海及び排他的経済水域において実施されています。

(出典:水産庁「捕鯨をめぐる情勢」)

(出典:水産庁「捕鯨をめぐる情勢」)2 捕鯨に関する我が国の基本的立場

(1)IWC脱退に至る経緯

我が国は、鯨類は科学的根拠に基づき持続可能な形で利用すべき水棲生物資源の一つであるとの立場を、一貫して主張してきました。1951年には、「鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序のある発展を可能にする」という目的を持つ国際捕鯨取締条約を締結しました。国際捕鯨委員会(IWC)において、いわゆる商業捕鯨モラトリアム(注)が決定されて以降は、三十年以上にわたり、収集した科学的データを基に持続可能な捕鯨が可能であることを示しつつ、商業捕鯨の再開を目指して誠意をもって対話を進め、解決策を模索してきました。

しかし、鯨類の中には十分な資源量があることが科学的に明らかになっているものがあるにもかかわらず、保護のみを重視し持続的利用の必要性を認めようとしない国々からの歩み寄りは見られませんでした。2018年9月のIWC総会でも、我が国が提案した改革案が否決される等、条約に明記されている捕鯨産業の秩序ある発展という目的は顧みられることなく、鯨類に対する異なる意見や立場が共存する可能性すらないことが明らかとなりました。この結果、2019年6月30日、日本はICRWから脱退し、同年7月、捕鯨を再開しました。

(注)商業捕鯨モラトリアム(1982年総会で可決)

商業目的のための鯨の捕殺頭数はゼロとする。遅くとも1990年までに、この決定の鯨資源に与える影響につき包括的な評価を行うとともに、この規定の修正及びゼロ以外の捕獲枠の設定につき検討する。

(2)IWC脱退後の我が国の立場

IWCを脱退した現在も、国際的な海洋生物資源の管理に協力していくという我が国の考えに変わりはありません。IWCにオブザーバーとして参加するなど、これまで同様、国際機関と連携しながら、科学的知見に基づく鯨類の資源管理に貢献していきます。

- 国際捕鯨取締条約及び同条約の議定書からの脱退についての通告(平成30年12月26日)

- 官房長官談話(日本語(首相官邸ホームページ)

/英語)(平成30年12月26日)

/英語)(平成30年12月26日) - 日本のIWC改革提案(背景・趣旨)(日本語(PDF)

/英語(PDF)

/英語(PDF) )

) - 日本のIWC改革提案(英語)(決議案/付表修正案/説明・背景注記)(PDF)

- 岡本外務大臣政務官の第67回国際捕鯨委員会(IWC)総会出席(結果)(平成30年9月17日)

3 捕鯨Q&A

捕鯨に関するよくある質問にお答えします。

4 対外発信の取組

日本の捕鯨政策について国際社会の理解を深めるため、様々な取組を行っています。具体的には、(1)「日本の捕鯨は、鯨類を絶滅に追いやるもの」ではない、(2)「捕鯨をめぐる『日本対世界』の構図」は事実に反する、(3)「IWCを脱退した日本は、国際社会と協力していない」は事実に反する、といったポイントを中心に、主要メディアへの投稿、在外公館を通じた働きかけ、外務省幹部による国内外での講演など、あらゆる機会を活用して、捕鯨についての正確な情報を発信するよう取り組んでいます。

- ワシントンポスト紙(平成31年4月7日付)への大菅外務報道官による反論投稿(日本語版(PDF)

/英語版(PDF)

/英語版(PDF) )

) - ロサンゼルスタイムズ紙(平成31年1月3日付)への千葉在ロサンゼルス総領事による反論投稿(日本語版(PDF)

/英語版(PDF)

/英語版(PDF) )

) - ニューヨークタイムズ紙(平成30年12月31日付)への大菅外務報道官による反論投稿(日本語版(PDF)

/英語版(PDF)

/英語版(PDF) )

)