5 国際連合(国連)における取組

(1)日本と国連との関係

国連は、世界のほぼ全ての国(2024年12月現在193か国)が加盟する国際機関であり、紛争解決や平和構築、テロ対策、軍縮・不拡散、貧困・開発、人権、難民問題、環境・気候変動、防災、保健を含む多様な分野の諸課題に取り組んでいる。

日本は、1956年に加盟して以来、普遍性と専門性の両面を活用し、国連の3本柱である平和と安全、開発、人権を始めとする様々な分野において、多国間協力を通じた政策目的の実現を図ってきた。日本は、2023年1月から2024年12月まで国連加盟国中最多となる12回目の国連安全保障理事会(安保理)非常任理事国を務め、2年間の理事国任期において、各国との緊密な意思疎通と対話を通じ、安保理がその本来の役割を果たすよう協力していく中で、国際社会の平和と安全の維持のため幅広い課題に積極的に取り組み、主要な役割を果たしてきた(227ページ 外務大臣談話参照)。また、こうした活動を支えるため、政府として国連への財政拠出を行いつつ、組織面(マネージメント)への関与を行ってきたほか、国連を舞台として活躍する日本人職員を支援し、重要なポストの獲得に努めている(311ページ 第4章第1節2(1)参照)。国際秩序が大きく揺らぐ中、法の支配に基づく国際規範の強化がより一層必要となっている。国連を中核に据えた多国間主義を強化し、日本は安保理改革を始めとする国連の機能強化に積極的に取り組んでいる。

(2)2024年の主要行事

3月、上川外務大臣はニューヨークを訪問し、安保理議長として、唯一の戦争被爆国である日本として初となる核軍縮・不拡散に関する安保理閣僚級会合を主催した。また、グテーレス国連事務総長と会談し、軍縮・不拡散における日本の取組を継続・強化していくと述べた。双方は、多国間主義の強化のために協力していくことで一致し、中東情勢、ウクライナ情勢、拉致問題を含む北朝鮮への対応、女性・平和・安全保障(WPS)の推進などについても意見交換を行った。

さらに同月、日本は、平和構築に関する安保理会合も主催した。これまでの任期で貢献してきたように、安保理の効率性・透明性向上といった作業方法改善にも引き続き取り組んだ。

9月、第79回国連総会ハイレベルウィークに、岸田総理大臣と上川外務大臣が出席した。

未来サミット本会合では、現在と将来の世代の利益を守るため、56の行動をとることを表明した成果文書「Pact for the Future(未来のための約束)」が採択され、同成果文書では法の支配や人間の尊厳、「核兵器のない世界」の実現といった点に加え、安保理改革について首脳レベルで初めて具体的な内容が盛り込まれた。岸田総理大臣は国連総会議場でのスピーチにて、これらの要素の重要性を再度強調し、国際社会が責任を共有し、多国間主義の下に結集するよう強く呼びかけた。

日本が主催した核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)フレンズ・ハイレベル立上げ会合では、ブリンケン米国国務長官を始め、核兵器国と非核兵器国の双方から成るフレンズ12か国の閣僚・政府高官と共に、「FMCTフレンズ」の立ち上げとFMCTの早期交渉開始に向けた緊密な連携を確認した。岸田総理大臣は冒頭挨拶において、冷戦の最盛期以来、初めて核兵器数の減少傾向が逆転しかねない瀬戸際にあるからこそ、FMCTの早期交渉開始が必要であると述べた。岸田総理大臣による一般討論演説では、分断と対立が深まる困難な時代において、法の支配を強化し、人間の尊厳を守るため、国際社会をつなぐもう一つの原点として、国内・国際双方のガバナンス強化の重要性を訴えた(山﨑国際連合日本政府代表部特命全権大使による代読)。

また、岸田総理大臣は、国連総会ハイレベルウィークの機会に計8か国・機関の首脳などと会談し、国際場裡における様々な課題及び二国間関係について意見交換を積極的に行った。グテーレス国連事務総長との会談では、岸田総理大臣から「核兵器のない世界」の実現に向けた核軍縮・不拡散を始めとする国連との連携の重要性を強調し、多国間主義へのコミットメントを推進していく考えを述べた。また、国連関連機関における邦人職員増強の重要性を強調した。グテーレス国連事務総長は、日本による国連に対する協力を評価し、国連を中核とした多国間主義の重要性に関し、認識を共有した。

岸田総理大臣は、ニューヨーク滞在中、日米観光イベントやブルームバーグ主催金融関連イベントに出席した。日米観光イベントでは、大阪・関西万博、佐渡島(さど)の金山、能登の日本酒など、多様な魅力を有する日本各地の観光・食・酒のPRを実施し、また、ブルームバーグ主催金融関連イベントでは、日米の資産運用会社などが投資促進や資産運用業の改革について対話する「資産運用フォーラム」立ち上げを表明した。上川外務大臣は、短い滞在の中、安保理改革に関するG4外相会合、G7外相会合、日中外相会合など、計15か国・機関の外相等と議論を交わし、日本外交の優先課題を網羅した、集中的かつ戦略的な各種会談及び会合を実施した。各国との会談などを通じ、国連の重要性、安保理改革を含む国連の機能強化について、力強いメッセージを打ち出しつつ、ウクライナや中東、北朝鮮などの地域情勢に関する連携を確認したほか、各種課題への対応のため同志国との更なる連携強化を図った。

1 我が国は、2023年初めから2024年末までの2年間、国連加盟国中最多となる12回目の安全保障理事会(安保理)非常任理事国を務めました。この間、我が国は戦後最も厳しい安全保障環境の中に置かれ、また既存の国際秩序は挑戦にさらされてきました。こうした中、我が国は、法の支配、平和構築及び核軍縮・不拡散を優先事項として掲げ、国際の平和及び安全の実現と維持に最大限貢献してきました。

2 我が国は、北朝鮮による度重なる弾道ミサイルの発射などを受けて、米国、韓国を始めとする関係国と緊密に連携し、安保理決議違反の挑発行動に断固たる姿勢を示すため、安保理での議論を主導しました。また、2017年以来開催されていなかった「北朝鮮の状況」に関する安保理公開会合が我が国を始めとする関係国の要請により2023年8月及び2024年6月に開催され、拉致問題の即時解決を含む人権状況の改善に向けた国際的な議論が喚起されました。

3 長期化するロシアのウクライナ侵略への対応に当たっては、安保理や総会の会合を通じ、これを強く非難し、ロシア軍の即時撤退を求めるとともに、国連憲章に基づくウクライナにおける公正かつ永続的な平和の実現を強く訴えました。また、北朝鮮によるロシアへの兵士の派遣及び戦闘への参加や、ロシアによる北朝鮮からの武器・弾薬の調達及び使用といった露朝軍事協力の進展を強く非難してきました。

4 2023年10月のハマス等によるテロ攻撃を発端とし、壊滅的な人道状況にあるガザ情勢については、2023年10月以降、安保理がその責務を果たすため、停戦や人質の解放等を求める4本の決議採択に貢献しました。特に、安保理議長を務めた2024年3月には、安保理が当事者に対して「停戦」を求める決議を、議長国及び共同起草国として理事国内の調整に精力的に取り組み、採択することができました。

5 我が国は、女性・平和・安全保障(WPS)、児童と武力紛争、人道問題、食料安全保障、気候変動、AI、宇宙など、テーマ別の重要課題についても、議論に貢献しました。特に、任期中二度の安保理議長月の機会を捉え、2023年1月には法の支配に関する閣僚級公開討論を、2024年3月には核軍縮・不拡散に関する閣僚級会合を主催するとともに、平和構築に関する公開討論も二度開催しました。

6 また、我が国は、2年間にわたりアフガニスタン情勢に関する文書の起草国として安保理決議案等の交渉を主導したほか、ミャンマー、中東、アフリカ、中南米諸国の諸情勢など、国際社会の複雑な課題に積極的に取り組んできました。加えて、安保理下部機関のリビア制裁委員会及びアル・シャバーブ制裁委員会について我が国が議長を務め、適切な下部機関の運営に努めました。

7 安保理の透明性・効率性を高めることは、国連の機能強化に繋がります。我が国は、2024年に安保理下部機関の文書手続作業部会議長を務め、安保理の議事規則等に関する包括的かつ体系的な議長ノートをとりまとめました。2006年以来、安保理に在籍する度に運営改善・機能強化に関し我が国が取ってきたリーダーシップは、広く国連加盟国間で高く評価されています。

8 本年は、国連創設80周年に当たります。我が国は、分断や対立が深刻化する国際社会を協調に導くべく、理事国任期終了後も、引き続き、国連を中核とした多国間外交を推進し、国際の平和及び安全の実現と維持に積極的に貢献していきます。

9 同時に、国際の平和及び安全の維持に主要な責任を負う安保理を、今日の世界を反映したものにする必要があります。我が国は、常任・非常任理事国双方の拡大を含む安保理改革の早期実現と我が国の常任理事国入りを目指しており、安保理改革の実現に向けて、多くの国々と連携しつつ粘り強く取り組んでいきます。

国連安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネル(専門家パネル)は安保理決議第1874号(2009年)に基づき設置されました。以降、北朝鮮の核・ミサイル開発、海外への労働者派遣による外貨獲得、サイバー攻撃による暗号資産窃取、「瀬取り」1による不正取引など、国連制裁に違反している、あるいは同制裁を回避している事案を監視し、報告書を公表してきました。

報告書の公表には専門家パネル委員8人全員の署名が必要です。専門家パネルは毎年7月及び1月に報告書案を議論しますが、その過程で議論が白熱することも時として多くあった、と元専門家パネル委員は話しています。そうした議論を経た上で、安保理でコンセンサス採択された報告書は、関連する安保理決議に違反あるいは回避する活動の事例や、それに関与する国や団体・個人などを指摘してきました。加盟国はこうした情報も参考にしつつ、国内で安保理決議の完全な履行に向けて取り組み、対北朝鮮国連制裁を維持・強化してきました。

近年の専門家パネル報告書には、北朝鮮からロシアへの軍事物資の移転事案が取り上げられてきました。しかし、2024年3月下旬、専門家パネル存続に係る安保理決議案についてロシアが拒否権を行使したため、4月末、15年間にわたる専門家パネルの活動が終了しました。

ある元専門家パネル委員は、調査事案が山積みの中、「最後まで国連制裁の違反・回避に関与した国、団体・個人の活動を世に知らしめ、関連する安保理決議の完全な履行を推進する。」という強い気持ちで対応してきたと話しています。調査事案の中には、ロシアがウクライナ攻撃に使った短距離弾道ミサイル(SRBM)2の調査が含まれていました。

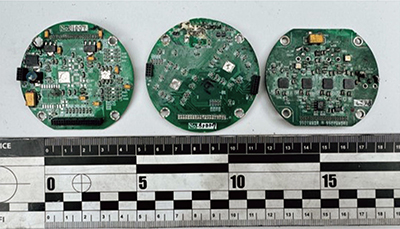

1月上旬、ロシアがウクライナ攻撃に北朝鮮製SRBMを使用したことが判明しました。専門家パネルは、急いでウクライナ政府に現地調査の希望を伝達しましたが、日英韓の委員がウクライナ入りを果たしたのは活動終了直前の4月中旬でした。専門家パネルは最後の任務として、当該SRBMが北朝鮮製であること、それがロシア国内から発射されたことを示す情報を入手し、ロシアと北朝鮮による安保理決議違反を指摘した調査結果を安保理に提出しました。

専門家パネルの活動が終了したとはいえ、加盟国は安保理決議を履行する義務を負っています。この点、専門家パネルを代替する取組の一つとして、日本は同志国と共に多国間制裁監視チーム(MSMT)3を10月に立ち上げました。今後も日本は同志国と連携し、国連制裁の違反・回避に関する情報を定期的に公表することで加盟国による決議の履行を支援し、また、アジア輸出管理セミナーなどの既存の取組も活用することで、対北朝鮮制裁を効果的なものにする役割を果たしていきたいと考えています。

1 ここでの「瀬取り」は、2017年9月に採択された国連安保理決議第2375号が国連加盟国に関与などを禁止している、北朝鮮籍船舶に対する又は北朝鮮籍船舶からの洋上での船舶間の物資の積替えのこと

2 SRBM:Short-Range Ballistic Missile

3 MSMT:Multilateral Sanctions Monitoring Team

(3)国連安全保障理事会(国連安保理)、安保理改革

ア 国連安保理

安保理は、国連の中で、国際の平和と安全の維持に主要な責任を有する機関であり、5か国の常任理事国と、国連加盟国により選出される10か国の非常任理事国(任期2年)から構成される。その扱う議題は、紛争の平和的解決への取組、大量破壊兵器の拡散やテロへの対処から、平和構築、女性・平和・安全保障など幅広い分野に及んでおり、近年は気候変動や食料安全保障などの新しいテーマも徐々に取り上げられている。国連平和維持活動(PKO)や国連特別政治ミッション(SPM)の活動内容を定める権限も持つ。

イ 国連安保理改革

国際社会の構図の大きな変化に伴い、国連の機能が多様化した現在でも、国連安保理の構成は、国連発足以来ほとんど変化していない。2022年2月のロシアによるウクライナ侵略の事態に対し、安保理ではこれを非難し、ロシア軍の撤退を求める決議案が投票に付されたが、ロシアの拒否権行使により採択されず、安保理で協調した対応がとれなかった。このことは、安保理がロシアのウクライナ侵略などの事態に対して有効に機能できていないことを如実に示した。国際社会では、国連安保理改革を早期に実現し、その正統性、実効性及び代表性を向上させるべきとの認識が共有されている。

日本は、国連を通じて世界の平和と安全の実現により一層積極的な役割を果たすことができるよう、常任・非常任議席双方の拡大を通じた国連安保理改革の早期実現と日本の常任理事国入りを目指し、各国への働きかけを行ってきている。

ウ 国連安保理改革をめぐる最近の動き

国連では、2009年から総会の下で国連安保理改革に関する政府間交渉(IGN)が行われている。国連総会第78回会期は、2023年12月から2024年6月にかけて8回の会合が実施された。第78回会期中には、加盟国の支持を得たIGN共同議長のイニシアティブにより、改革モデル(G4モデル、アフリカ・モデルなど、各加盟国・グループによる議席配分や拒否権などの各種提案)に関する具体的議論が行われた。10月、ヤン第79回国連総会議長は、政府間交渉の共同議長にクウェートとオーストリアの国連常駐代表を再任命した。第78回会期の作業を引き継ぎ、今後の議論の進展が注目される。

9月に国連総会で開催された未来サミットの成果文書「未来のための約束」は、首脳レベルで安保理改革に関する初めての具体的な成果文書となり、今後の取組推進に弾みを付けた。成果の一例としては、(ア)初めて、安保理改革の「緊急」の必要性に言及したこと、(イ)2030年までの国際機関への開発途上国の参加拡大を求める持続可能な開発目標(SDGs)の一指標であるSDG16.8に配慮することで、安保理改革について間接的にタイムラインを設定したこと、(ウ)様々な改革モデルを基に、統合モデルの作成を目指すよう呼びかけたこと、(エ)これまでのIGNの議論に基づき、拡大する議席カテゴリの論点に合意するよう呼びかけたこと、(オ)安保理における拒否権行使の抑制を促したことなどがある。

日本は、安保理改革の推進のために協力するグループであるG4(日本、インド、ドイツ及びブラジル)の取組も重視している。上川外務大臣は、9月の国連総会ハイレベルウィークの際に行われたG4外相会合に出席した。会合では「未来のための約束」で国際社会が安保理を緊急に改革するよう求めたことを歓迎しつつ、アフリカや米国を含む関係国と連携しながら、2025年の国連創設80周年を見据え、早期に具体的成果を目指すことで一致した。日本は引き続き、多くの国々と緊密に連携し、安保理改革の実現に向けて粘り強く取り組んでいく。

(4)国連の組織面(マネージメント)

ア マネージメント

グテーレス国連事務総長は、平和への取組及び開発とともに国連のマネージメント改革を優先課題として位置付け、グローバルガバナンス向上に引き続き取り組んでいる。また、2021年に「我々のコモンアジェンダ」報告書を発出し、2024年には同事務総長の発案である未来サミットを開催するなど、国連を新たな時代に適応させるための具体策を提案しており、日本は、改革の目的を支持し国連が一層効率的・効果的に任務を果たすよう求めてきている。

イ 予算

国連の予算は、一般的な活動経費である通常予算(1月から12月までの単年予算)と、PKO活動に関するPKO予算(7月から翌年6月までの単年予算)で構成されている。

通常予算については、2024年12月、国連総会において、2025年予算として約37.2億ドルの予算が承認された。また、PKO予算については、2024年6月に2024年から2025年度の予算が承認され、予算総額は約55.9億ドルとなった。

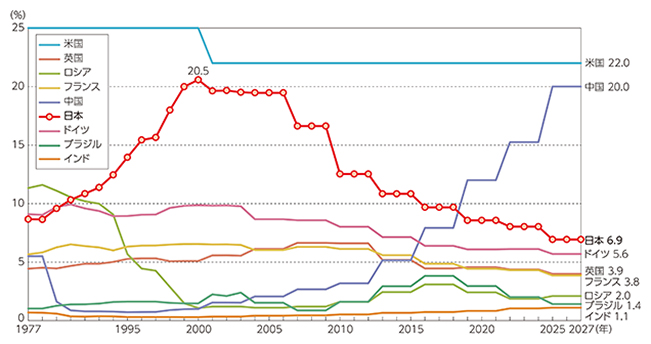

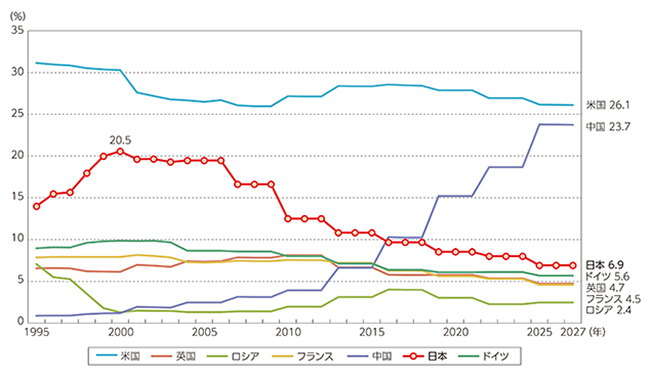

国連の活動を支える予算は、各加盟国に支払が義務付けられている分担金と各加盟国が政策的な必要に応じて拠出する任意拠出金から構成されている。このうち、分担金については、日本は、米国、中国に次ぐ第3位の分担金負担国として、2024年通常予算分担金として約2億5,311万ドル、2024/25年PKO分担金として約4億1,844万ドルを負担しており、主要拠出国の立場から、国連が予算をより一層効率的かつ効果的に活用するよう働きかけを行ってきている。なお、分担金の算出根拠となる分担率は加盟国の財政負担能力に応じて3年ごとに改定されており、2024年末に改定された日本の分担率(2025年-2027年)は、米国、中国に次ぐ6.930%となった。

また、国連の行財政を支える主な機関として、国連行財政問題諮問委員会(ACABQ)及び分担金委員会がある。二つの委員会は個人資格の委員から構成される総会付属の常設委員会であり、ACABQは国連の行財政問題全般について審査し、総会に勧告を行う一方、分担金委員会は、総会における通常予算分担率の決定に先立ち、全加盟国の分担率案を作成し総会に勧告する重要な役割を担っている。日本はこれらの委員会に継続的に委員を輩出している。