2 国際社会で活躍する日本人

(1)国際機関で活躍する日本人

国際機関は、国際社会共通の利益のために設立された組織である。世界中の人々が平和に暮らし、繁栄を享受できる環境作りのために、様々な国籍の職員が集まり、それぞれの能力や特性をいかして活動している。ロシアによるウクライナ侵略やイスラエル・パレスチナ情勢、それに伴う食糧・人道危機などを始め、環境、気候変動、難民、感染症対策、持続可能な開発、軍縮・不拡散、紛争予防・平和構築、エネルギー、防災、労働、人権・人道、ジェンダーの平等など、いかなる国も一国では解決することのできない地球規模の課題に対応するため、多くの国際機関が活動している。

国際機関が業務を円滑に遂行し、国際社会から期待される役割を十分に果たしていくためには、専門知識を有し、世界全体の利益に貢献する能力と情熱を兼ね備えた優秀な人材が必要である。日本は、これら国際機関の加盟国として政策的貢献を行うほか、分担金や拠出金を拠出しているが、日本人職員の活躍も重要な日本の貢献である。また、より多くの優秀な日本人が国際機関で活躍することによって、国際社会における日本のプレゼンスが顔の見える形で一層強化されることが期待される。各日本人職員が担当する分野や事項、また、赴任地も様々であるが、国際社会が直面する諸課題の解決という目標は共通している。さらに、国際機関において職務経験を積み、世界を舞台に活躍できる人材が増加することは、日本の人的資源を豊かにすることにもつながり、日本の発展にも寄与する。

現在、国連(UN)を含む国際機関の要職で日本人が貢献している。2022年1月に目時(めとき)政彦氏がトップに就任した国連専門機関の万国郵便連合(UPU)を始め、アジア開発銀行(ADB)など多くの国際機関において、日本人が組織の長として活躍している。さらに、日本は、長年にわたり、国際司法裁判所(ICJ)、国際海洋法裁判所(ITLOS)、国際刑事裁判所(ICC)といった国際裁判所に日本人判事を輩出している。グローバルな課題に取り組む上での国際機関の重要性を踏まえれば、日本と国際機関の連携強化につながる国際機関の長を含む要職の獲得は重要な課題である。一方、国際機関の長を含む要職は、一朝一夕に獲得できるものではなく、長期的視野に立ち、ふさわしい人材を育成し、きめ細かい対応をしていく必要がある。

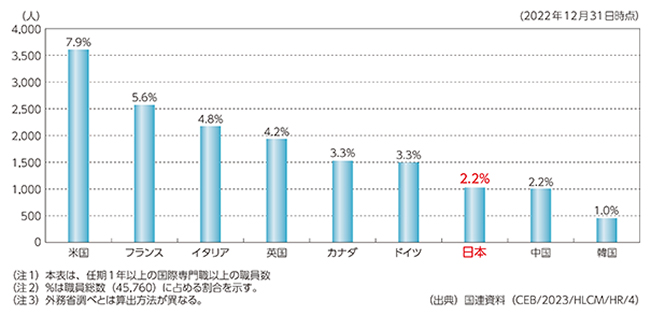

日本人職員の増加を目指し、日本政府は2025年までに国連関係機関で勤務する日本人職員数を1,000人とする目標を掲げており、その達成に向けて、外務省は、関係府省庁、大学や団体などと連携しつつ、世界を舞台に活躍・貢献できる人材の発掘・育成・支援を積極的に実施してきており、現在、958人(2023年末時点、外務省調べ)の日本人が専門職以上の職員として、世界各地の国連関係機関で活躍している。日本人職員の増強に向け、外務省は、国際機関の正規職員を志望する若手の日本人を2年間、国際機関に職員として派遣し、派遣後の正規採用を目指すジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)の派遣制度(312ページ コラム参照)や、将来の幹部候補となり得る日本人に中堅レベルの職務経験を提供し昇進を支援するための派遣制度を設けており、これらの取組を通じ、日本人職員を増やしていくことに加え、日本人職員の一層の採用・昇進に向けた国際機関との協議や情報収集にも取り組んでいる。

国際機関勤務を志望する日本人に対しては、国際機関人事センター(1)のホームページやメーリングリスト、ソーシャルメディア(フェイスブック、X(旧ツイッター)、リンクトイン、インスタグラム)、動画配信などを通じて国際機関の空席情報などの有用な情報を随時提供しているほか、応募に関する支援にも力を入れている。国際機関で働く魅力や就職方法を説明するセミナーのほか、国際機関の幹部職員や人事担当者を招いた説明会をオンラインや実地会場で実施(2)するなど、広報に努めている。

外務省は、地球規模課題の解決に貢献できる高い志と熱意を持った優秀な日本人が一人でも多く国際機関で活躍できるよう、日本人職員の増加及び昇進支援に今後もより積極的に取り組んでいく。

各国政府の費用負担を条件に、国連を始めとする国際機関が若手人材を受け入れる制度であるジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)派遣制度。外務省では、1974年から同制度による派遣を開始し、2024年に派遣開始50周年を迎えました。これまでの累計派遣者数は2,000人を超え、現在、国際機関で活躍する日本人職員の約半数がこのJPO出身であり、国境を越えた課題解決のため、日本の「顔」として世界各地で活躍しています。ここでは、日本の「顔」として現在国連で活躍しているJPO出身者の経験を紹介します。JPO派遣制度などを通じ、外務省はこれからも、一人でも多くの日本人が国際機関で活躍できるよう後押ししていきます。

天職:国内ベンチャー開発職から国連の行政官へ

国連事務局管理戦略政策遵守局(DMSPC)Administrative Officer 谷本 明子

私は国内のベンチャー企業で人事ソフトウェアの研究開発職を務めた後、専門を変えて入学した大学院のカリキュラムで独立行政法人国際協力機構(JICA)ミャンマー事務所を訪れた際、自分のスキルや経験をいかせる分野が世界にあると初めて実感しました。これを転機として国連の機関を訪問し、偶然出会った人事官の方に自己紹介をしたところ、「インターンででも来てほしい」と率直なオファーを受けたことから国連での人事職を目指すようになりました。その後、JICA東ティモール事務所における能力開発プロジェクトのインターンや国連教育科学文化機関(UNESCO)本部(パリ)と国連大学(UNU)の人事部での経験を経て、JPOに応募したところ、国連事務局本部(ニューヨーク)の管理戦略政策遵守局(DMSPC)に人事担当の行政官として派遣されました。

DMSPCは文字どおり、国連の管理戦略・政策の遵守を目的とした部署で、私は事務次長室の執行部で人事分野全般の管理に携わっています。採用を含めて関わる仕事はどれも繊細で悩むことも多く業務量にも圧倒されましたが、同僚と上司に恵まれ、職務への適性とやりがいを感じられるようになりました。2024年9月からは正規職員として採用され、楽しくも奮闘する日々を送っています。

私は決して最初から国連で働くことを考えていたわけではない上に留学経験もなく、むしろ国連から一番遠い所にいたと思います。そのため、職業文化の違いに戸惑うことが多く、また、国際的な経験や感覚を働く中でもがきながら得てきたため、精神的に苦労しました。UNESCO人事部時代の同僚に「キャリアはHappenする(起こる)ものだ。」と言われたことがありましたが、どのような仕事や環境が適しているのかは案外自分でも気付いていないことがありますし、必ずしも自分がやりたい仕事に希望するタイミングで就けるとは限らないものです。それでも、毎日訪れる機会を大切にして自分を成長させていくことで、私は天職と言える仕事に巡り会えたのではないかと振り返ります。国連はもちろんのこと、世界各地で一人一人がやりがいと生きがいをもって働ける社会にするため、今後も人事分野の発展のために邁(まい)進していきたいと思います。

現実と理想の狭間(はざま)で

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)緊急対応・保安・供給局 局長 伊藤 礼樹(あやき)

1993年、私はJPOとして、ミャンマーとバングラデシュの国境に位置する小さな町、マウングダウーのUNHCRフィールド事務所に派遣されました。ミャンマーの旧首都であるヤンゴンから飛行機、船、そして四輪駆動車を乗り継いで2日かけてたどり着いたその町に、UNHCRの国際スタッフが配置されるのは初めてのことでした。当時は、バングラデシュに避難していたロヒンギャ難民1がミャンマーへの帰還を始める重要な時期だったため、私はオフロードバイクやボートを駆使して村々を訪問し、帰還民の状況を確認しながら、現地当局と課題解決に向けた交渉を重ねる日々を送りました。突然の現場派遣に不安もありましたが、素晴らしい上司や同僚に恵まれ、この経験が自分のその後のキャリアの土台を築く2年間となりました。

それから30年、私は10か国で14回の転勤を経験しました。今日、世界には約1億2,300万人の故郷を追われた人々が存在し、その中には難民や国内避難民が含まれています。さらに、約440万人が国籍を持たない無国籍者として生活しています。UNHCRは彼らの保護と支援を使命とし、約135か国に500以上の現地事務所を構えています。緒方貞子元国連難民高等弁務官が掲げた「現場主義」を理念に、職員の90%以上がフィールド(現場での活動)に従事し、直接人々と向き合いながら活動しています。国際スタッフは「ローテーション制度」により2年から5年ごとに異動が義務付けられ、その中で約90名の日本人スタッフが活躍しており、70%以上が女性です。その多くがJPO派遣制度を経てUNHCRの職員となっています。

難民や国内避難民の多くは、迫害や人権侵害、紛争といった理由で故郷を追われています。その数は2011年以来、13年連続で増加しています。彼らが安全に帰還するためには、母国での根本的な政治的解決が必要不可欠ですが、国際社会が混迷を深める中、その実現は容易ではありません。UNHCRは難民の受入れ国を支援しつつ、母国の状況改善にも注力しています。シリアとレバノンで代表を務めていた時は、物資や法的支援を通じてシリア難民が安全に自主帰還できる環境作りに取り組む一方、レバノンでは難民への偏見や反発が高まる中、受入れ国の人々の懸念にも耳を傾け、バランスをとりながら、難民の権利保護活動に努力しました。さらに、新型コロナウイルス感染症の流行など、予測困難な課題が生じる現代において、普遍的な「正しい答え」が必ずしも見つからない複雑な状況に対応する能力が求められています。言い換えれば、UNHCRのスタッフには、現実と理想の狭間で、実効性のある難民支援と保護を実現する能力が求められていると感じています。

そのために、UNHCRのスタッフは、難民の声を真摯に受け止め、課題の本質を見極め、多様なステークホルダー(関係者)の立場を理解し、現場で迅速に決断し行動しなければなりません。これらは、私自身が今なお大切にしている姿勢でもあります。

JPO制度を通じて国際舞台での第一歩を踏み出した日本人が更に増え、世界の平和と人道に貢献していくことを心から願っています。

1 ミャンマー・ラカイン州からの避難民

(2)非政府組織(NGO)の活躍

ア 開発協力分野

日本のNGOは、日本の顔が見える開発協力の担い手として、開発現場のニーズをきめ細かく把握し、状況に応じて迅速かつ柔軟に支援を行う政府開発援助(ODA)を実施する上での戦略的パートナーである。

外務省は、日本のNGOが開発途上国・地域で実施する経済・社会開発事業に対する無償の資金協力(「日本NGO連携無償資金協力」)によりNGOを通じたODAを積極的に行っており、事業分野は保健・医療・衛生(母子保健、結核対策、水・衛生など)、農村開発(農業の環境整備・生計向上など)、障害者支援(職業訓練・就労支援など)、教育(基礎教育、インクルーシブ教育、学校建設など)、防災、地雷・不発弾処理など多岐にわたる。2023年度は、アジア、アフリカ、中東、中南米など39か国・1地域で日本NGO連携無償資金協力事業を実施する日本のNGO(62団体)に対し、109件の資金供与を行った。さらに、NGOの事業実施能力や専門性の向上、NGOの事業促進に資する活動支援を目的とする補助金(「NGO事業補助金」)を交付している。

また、2002年に、政府、NGO、経済界との協力や連携により、大規模自然災害や紛争発生時に、より効果的かつ迅速に緊急人道支援活動を行うことを目的に設立されたジャパン・プラットフォーム(JPF)には、2024年12月時点で47のNGOが加盟している。JPFは、2024年には、東南アジア水害被災者支援、バングラデシュ東部水害被災者支援などのプログラムを立ち上げたほか、ウクライナ及び周辺国、ミャンマー、バングラデシュ、南スーダン及び周辺国、エチオピア、イエメン、パキスタン、モザンビーク、アフガニスタン、イラク、シリア及び周辺国における難民・国内避難民支援を実施した。

外務省は、NGOがその活動基盤を強化して更に活躍できるように、能力強化、専門性向上、人材育成などを目的に、様々な施策を通じてNGOの活動を支援している。2024年、外務省は、NGO活動環境整備事業として「NGO相談員制度」(316ページ 特集参照)、「NGOスタディ・プログラム」、「NGOインターン・プログラム」及び「NGO研究会」の4事業を実施した。

NGOとの対話・連携の促進を目的とした「NGO・外務省定期協議会」について、2023年度は、「全体会議」が2023年8月に、各委員会の「連携推進委員会」が同年7月、12月及び2024年3月に、「ODA政策協議会」が2023年7月、12月及び2024年3月に開催され、活発な意見交換が行われた。

イ そのほかの主要外交分野での連携

人権に関する諸条約に基づいて提出する政府報告や「ビジネスと人権」に関する行動計画、国連安保理決議第1325号及び関連決議に基づく女性・平和・安全保障に関する行動計画などについても、日本政府はNGO関係者や有識者を含む市民社会との対話を行っている。

また、通常兵器の分野では、地雷・不発弾被害国での地雷や不発弾の除去、危険回避教育プロジェクトなどの実施に際して、NGOと協力している。

さらに、核軍縮の分野でも、様々なNGOや有識者と対話を行っており、「非核特使」及び「ユース非核特使」の委嘱事業などを通じて、被爆者などが世界各地で被爆の実相を伝えるためのNGOなどの活動を後押ししている。2024年12月までに、108件延べ320人が非核特使として、また、55件延べ787人がユース非核特使として世界各地に派遣されるなどしている。

国際組織犯罪対策では、特に人身取引の分野において、官民一体となった対策を推進するため、政府は、近年の人身取引被害の傾向や、それらに適切に対処するための措置などについて、NGOとの意見交換を行っている。

(3)JICA海外協力隊・専門家など

JICA海外協力隊(JICAボランティア事業)は、技術・知識・経験などを有する20歳から69歳までの国民が、開発途上国の地域住民と共に生活し、働き、相互理解を図りながら、その地域の経済及び社会の発展に協力・寄与することを目的とするJICAの事業である。本事業が発足した1965年以降、累計で99か国に5万6,402人の隊員を派遣し(2024年3月末時点)、計画・行政、商業・観光、公共・公益事業、人的資源、農林水産、保健・医療、鉱工業、社会福祉、エネルギーの9分野、約180職種にわたる協力を展開している。帰国した協力隊経験者の知見を教育現場や地域社会、民間企業で活用するなど、国内社会への還元の取組も進めており、日本の国民参加による協力隊の活動は、受入れ国を始め、国内外から高い評価を得ている(317ページ コラム参照)。JICA専門家の活動は、専門的な知識、知見、技術や経験を有した人材を開発途上国の政府機関や協力の現場などに派遣し、相手国政府の行政官や技術者に対して高度な政策提言や必要な技術及び知識を伝え、協働して現地に適合する技術や制度の開発、啓発や普及を行う事業である。JICA専門家は、保健・医療や水・衛生といったベーシック・ヒューマン・ニーズ(人間としての基本的な生活を営む上で最低限必要なもの)を満たすための分野や、法制度整備や都市計画の策定などの社会経済の発展に寄与する分野など、幅広い分野で活動しており、開発途上国の経済及び社会の発展と日本との信頼関係の醸成に寄与している。2023年度に新規で派遣された専門家は7,702人、活動対象国・地域は99か国・地域に上る。

日本の国際協力NGOは、開発途上国・地域において、市民社会の有する専門性や経験をいかして、地域住民に寄り添ったきめ細かな支援を行うことで、大きな存在感を示しています。こうしたNGOの成長には、外務省が継続的に支援しているNGO相談員制度が大きな役割を果たしています。同制度は、NGO活動環境整備事業の一つとして1999年に開始し、2024年に25周年を迎えました。

NGO相談員は、一般市民の国際協力に関する理解の促進、地方のNGOの運営能力の底上げ及び基盤強化、NGO相談員として外務省から受託した団体自身の更なる情報発信の強化を図ることを目的としています。現在、全国9ブロック(北海道、東北、関東、中部・北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄)、合計10団体がNGO相談員として活躍しており、出張サービスなども行いながら、日本全国の都道府県を対象にしています。主な活動内容としては、一般市民からの国際協力分野に関する照会や相談対応(NGOの設立・組織運営、NGOや国際協力関連組織への就職支援、国際協力活動に関する情報提供など)、NGOの広報活動支援、出張サービスが挙げられます。出張サービスでは、全国各地で行われる国際協力関係のイベントなどにNGO相談員のブースを出展し、イベント参加者からの相談に対応するほか、JICA、地方自治体、市民団体、学校などからの依頼に基づいて、国際協力に関する講演・セミナー・ワークショップを行い、日本における国際協力の理解促進やNGOの成長に貢献しています。

また、外務省のNGO協力推進室とNGO相談員との間で、年2回、NGO相談員連絡会議を開催し、制度の運営方針や全体で取り組むべき課題などについて意見交換及び情報共有を行うことで、NGO相談員制度の更なる強化に努めています。2024年度の第2回会議は国際協力イベント「高知国際ふれあい市場」の開催に合わせて、高知市で実施されました。同会議では「地域の国際化・国際協力の裾野をどう広げていくか」をテーマに、NPO砂浜美術館及び高知大学次世代地域創造センターから講師を招き、地元との共生を目指しながら高知県の国際化を進める取組などに関する講義を実施した後、活発な質疑応答やグループ討論を通してそれぞれの地域における課題や今後の展望について議論しました。そのほか、各団体の相談件数や特徴のある取組、出張サービスの実施状況、今後の課題などについて意見交換を行いました。

今後もNGO相談員制度を通じて、日本の国際協力NGOの成長、市民の国際協力やNGO活動に対する更なる理解促進に努めていきます。

「モーニン」、「おはよう」と街を歩いているとこんな明るい挨拶が聞こえてきます。ここ、ソロモン諸島はオーストラリアの北東に位置する太平洋上の小さな島国です。ガダルカナル島を始め太平洋戦争の激戦地となったことなど、日本との歴史的結び付きが深い国です。ソロモン諸島に来て一番驚いたことは、街を歩いていると「おはよう」や「ありがとう」と日本語で話し掛けられることです。現地の人にその理由を聞くと「昔、自分の村にJICAボランティアがいて~」と当時の隊員との思い出を語ってくれます。そして「ソロモン諸島を助けるために来てくれてありがとう。私たちは日本人が大好きなんだ。」と感謝を伝えてくれます。何よりも日本人の勤勉さや礼儀正しさ、親切心などの国民性を評価してくれます。これは、現在に至るまでのJICAボランティア事業やその他プロジェクトなどで関わってきた日本人一人一人の行動の賜(たま)物である、と感じています。

私の活動先は、首都があるガダルカナル島ガダルカナル州立の全校児童約150人の小さな小学校です。ソロモン諸島には義務教育がないということもあり、就学率が低く、また、教員・保護者の教育への意識の格差など、様々な教育課題を抱えています。過去10年の間に外国からの支援を受けたことで、教育カリキュラムや教科書の制作・配布が進みました。今後は、児童が楽しく学習できるよう、授業への一層の工夫や同僚教員の指導力の向上が求められています。

私は子どもたちが「学校は楽しい場所」であると思える“学校作り”をテーマに掲げ活動しています。そのためには、教員・児童・保護者の三者が密に協力することが必要不可欠と考え、それぞれにアプローチするための具体的な計画を立てました。

先生たちには、週に1回研修日を設けて、私がリーダー役となり、授業力向上や教員としての仕事への向き合い方をテーマにしたディスカッションを行うことで、授業力の向上に取り組んでいます。子どもたちには、校外学習や学期に1回の行事、学校菜園を取り入れ、教室の外で実体験を通した学びの機会を提供しています。保護者には、学校と子どもたちにより関心を寄せてほしいという思いから授業参観・保護者面談を発案し、子どもたちの様子を共有することで、互いに「協力して子どもたちを育てていこう」という共通認識の醸成を図っています。

異国の地で人間関係・語学などに悩むことはありましたが、どんな時もそばにいてくれて家族のように大切に想(おも)ってくれるソロモン諸島の人々のお陰で、ここまで活動してくることができました。新型コロナウイルス感染症により派遣が延期となり、任国も変更し、当初の予定から4年越しの派遣となりましたが、ここで活動することができて良かったと心の底から思っています。2年間の任期も残り僅かですが、最後まで自分ができることをやり切り、ソロモン諸島の人々のために尽力したいと思います。

これまでに多くの日本の若者が、日本と開発途上国の人々を結ぶ架け橋として独立行政法人国際協力機構(JICA)海外協力隊員のボランティア活動に参加してきました。中でも、世界で最も多くの隊員が派遣されてきたのが南部アフリカの国、マラウイです。マラウイには、1971年から隊員の派遣が開始され、2021年には協力隊派遣50周年を迎えました。保健・医療、教育、農業開発などの分野にわたり、累計1,900人以上の隊員が派遣されています。

マラウイでは、どんな地方でもかつて日本人の隊員と働いたことがあるとの声が聞かれるほか、政府関係者からもかつて隊員の先生から授業を受けたことがあるとの声が聞かれます。こうした声に共通する点は、JICA海外協力隊は、過酷な環境の中でも、マラウイの人々と同じ生活をし、同じ目線に立って懸命に働いてくれた、という称賛です。

マラウイを離れた後でも、隊員が紡いだ日本とマラウイの絆は続いています。2019年に横浜で開催された第7回アフリカ開発会議(TICAD 7)の際に来日したカサイラ外務・国際協力相は、かつて同相の故郷ンサンジェに派遣された恩師である理数科隊員2名と、36年ぶりの再会を果たしました。また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、群馬県太田市がマラウイのホストタウンとなりましたが、そこにはある元隊員の活躍がありました。その後も、太田市はマラウイから英語教員を受け入れたり、マラウイに支援物資を送るなど交流を続け、2024年8月には、来日したテンボ外相と清水聖義太田市長とが会談し、友好都市締結に向けた検討が進められています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるJICA海外協力隊の国外退避など困難な時期もありましたが、2024年11月時点で、マラウイ各地で47人の隊員が活躍しています。帰国する際には、隊員一人一人にテンボ外相からの感謝状が、駐マラウイ日本国大使を通じて手渡されています。この感謝状授与は、2008年に在マラウイ日本国大使館が開館した翌年の2009年から続く伝統となっています。マラウイのJICA海外協力隊経験者には、今もマラウイやアフリカのために活躍する人材が数多くいます。JICA海外協力隊一人一人の地道な活動は、日本人がマラウイを理解し、マラウイ人が日本を理解するための触媒となってきました。こうしたJICA海外協力隊の活動は、日本とマラウイとの友好関係の深化に大きな役割を果たし、日本の外交にとって貴重な財産となっています。