国連外交

なぜ安保理改革が必要か

国連憲章には、安全保障理事会(安保理)((資料)国連安全保障理事会(PDF) )は国連加盟国により国際の平和と安全の維持に関する主要な責任を託され、国連加盟国は安保理の決定を受諾し、履行しなければならないことが定められています。その責任を果たすために、安保理はこれまで、2,500を超える決議の採択等を通じて、紛争が発生した国・地域で国連平和維持活動(PKO)や国連特別政治ミッションを設立したり、アフリカなど各地の紛争の悪化を防ぐため当事者に対して平和的手段による解決を要請したり、北朝鮮の問題に対応したりするなど、世界の平和と安全のために重要な貢献を行ってきました。また、紛争後の地域における国連の活動を、従来から行われていた停戦監視などから、選挙監視、警察支援などの復興支援にまで拡大したり、大量破壊兵器の拡散やテロリズムなどの脅威や、紛争後の平和構築といった新たな課題に対応して、各加盟国に資産凍結や輸出入管理の措置を求めたりするなど、積極的な活動を行っています。

)は国連加盟国により国際の平和と安全の維持に関する主要な責任を託され、国連加盟国は安保理の決定を受諾し、履行しなければならないことが定められています。その責任を果たすために、安保理はこれまで、2,500を超える決議の採択等を通じて、紛争が発生した国・地域で国連平和維持活動(PKO)や国連特別政治ミッションを設立したり、アフリカなど各地の紛争の悪化を防ぐため当事者に対して平和的手段による解決を要請したり、北朝鮮の問題に対応したりするなど、世界の平和と安全のために重要な貢献を行ってきました。また、紛争後の地域における国連の活動を、従来から行われていた停戦監視などから、選挙監視、警察支援などの復興支援にまで拡大したり、大量破壊兵器の拡散やテロリズムなどの脅威や、紛争後の平和構築といった新たな課題に対応して、各加盟国に資産凍結や輸出入管理の措置を求めたりするなど、積極的な活動を行っています。

近年、国際社会の平和と安全に関し、世界が取り組んでいかなければならない課題は急増し、複雑化しています。国連の主要機関としてこれらの問題に主要な責任を負っている安保理は、今後も一層重要な役割を果たすことを期待されています。今日の課題に、安保理が効果的に対処していくためには、21世紀の国際社会の現実をふまえた形で安保理を改革することが急務です。

| アフリカ | 東欧 | アジア | 西欧その他 | 中南米 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 地域別国連加盟国数 | 54 | 23 | 54 | 29 | 33 |

| 非常任理事国数 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| 常任理事国数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |

注)キリバスは地域グループに属していません

21世紀の国連にふさわしい安保理とするために

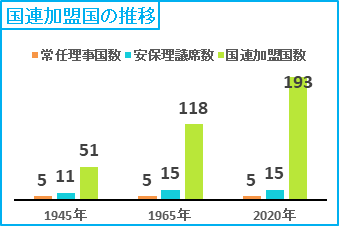

現在の安保理は、合計15か国で構成されています。中国、フランス、ロシア、英国及び米国の5か国は常任理事国として常に議席を保持しています。残り10か国の非常任理事国は、2年間の任期で、国連総会での選挙を通じて選出されますが、連続再選は認められていません。1945年の国連創設時に51か国であった国連加盟国は現在では193か国となり、4倍近くに増えましたが、安保理については、1965年に非常任理事国の議席数が4か国増え現在の10か国となったことにとどまり、常任理事国の構成などは、基本的に1945年当時のまま変わっていません。1945年に国連が発足して以降、現在に至るまでに、各国を取り巻く政治・経済状況は大きく変化しました。安保理の構成にも、このような変化を適切に反映させるべきではないでしょうか。

例えば、アジア・太平洋グループには、世界総人口約77億人のうち半分以上の約46億人が居住し、東アジアから中東地域まで54か国の多様な文化、制度を有する国が入っていますが、このうち安保理理事国は3か国のみ(中国、非常任理事国2か国)となっています。また、アフリカには全国連加盟国の4分の1を超える54か国がありますが、常任理事国はなく、非常任理事国3か国が選出されているだけです。

このような問題意識の下、国連の場では1993年以来、安保理のあり方について議論が行われており、2005年の国連首脳会合では、安保理の代表性、効率性及び透明性をより向上させ、またその実効性並びに、安保理の決定の正当性及び実施を強化するため、安保理を早期に改革すべきである旨が合意されました。具体的な改革のあり方については、各国の様々な利害や思惑が絡んで意見の相違がありますが、2009年2月から国連総会の場で安保理改革に関する政府間交渉が開始され、各国が議論を行っているところです。(参照:安保理改革の経緯と現状)

| 1945年 | 1965年 | 2020年 | |

|---|---|---|---|

| 常任理事国数 | 5 | 5 | 5 |

| 安保理議席数 | 11 | 15 | 15 |

| 国連加盟国数 | 51 | 118 | 193 |

安保理の正統性・実効性及び代表性の向上のために

これまでの議論の中で、国際社会の現状を反映し、安保理の代表性を向上させるには、構成国の拡大が必要であるとの点については各国間でおおむね意見の一致が見られています。さらに、日本をはじめとする大多数の国連加盟国は、将来にわたり安保理がその行動の実効性と正統性を維持していくためには、国際社会の平和と安全の維持に主要な役割を果たす能力と意思のある国を新たに常任理事国として加え、常に安保理の意思決定に参加させる必要があるとの主張を行っています。

解説:安保理の権限と意思決定方法

安保理は、国際の平和と安全の維持に関する主要な責任を負っている立場から、紛争当事者に対して、紛争を交渉などの平和的手段によって解決するように要請したり、平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為の存在を決定し、平和と安全の維持又は回復のために勧告を行ったり、経済制裁等の非軍事的措置および軍事行動を決定する権限を有しています。また、安保理における決定には、常任理事国の同意投票を含む9 理事国の賛成投票が必要と定められており、常任理事国のうち1か国でも反対票を投じた場合、決定を行うことはできません(いわゆる拒否権。なお、常任理事国が棄権や欠席した場合には、拒否権の行使とはみなされないこととなっています。)。例えば、シリア情勢のように、国際の平和と安全に関わるような重大な事柄であったとしても、常任理事国の1か国が反対をすることで安保理としての意思決定ができない例もあります。したがって、常任理事国は非常任理事国と比較して、安保理の決定を左右する、大きな権限を有していると言えます。