5 国際連合(国連)における取組

(1)日本と国連との関係

国連は、世界のほぼ全ての国(2023年12月時点で193か国)が加盟する国際機関であり、紛争解決や平和構築、テロ対策、軍縮・不拡散、貧困・開発、人権、難民問題、環境・気候変動、防災、保健を含む多様な分野の諸課題に取り組んでいる。

日本は、1956年に加盟して以来、普遍性と専門性の両面を活用し、国連の3本柱である平和と安全、開発、人権を始めとする様々な分野において、多国間協力を通じた政策目的の実現を図ってきた。日本は、2023年1月から国連加盟国中最多となる12回目の国連安全保障理事会(安保理)非常任理事国を務め、国際社会の平和と安全の維持のため主要な役割を果たしてきている。また、こうした活動を支えるため、政府として国連への財政拠出を行いつつ、組織面(マネージメント)への関与を行ってきたほか、国連を舞台として活躍する日本人職員を支援し、重要なポストの獲得に努めている(315ページ 第4章第1節2(1)参照)。「人間の尊厳」を守り強化できる、強く実効的な多国間主義を実現するため、日本は安保理改革を始めとする国連の機能強化に積極的に取り組んでいる。

(2)2023年の主要行事

9月、第78回国連総会ハイレベルウィークに、岸田総理大臣と上川外務大臣が出席した。

岸田総理大臣は一般討論演説において、国際社会が複合的危機に直面し、分断を深める中、「人間の尊厳」に改めて光を当て、国々の体制や価値観の違いを乗り越える「人間中心の国際協力」を提唱した。「人間の尊厳」を守り、強化する国際協力として、特に、核軍縮の主流化の流れを確実にすべきこと、法の支配の重要性、強固な国連を実現するための安保理改革などの重要性を強調した。

(9月19日、米国・ニューヨーク 写真提供:内閣広報室)

岸田総理大臣は、以下の五つの多国間会合に出席した。

日本がフィリピン及びオーストラリアと共催したFMCT(核兵器用核分裂性物質生産禁止条約)ハイレベル記念行事では、岸田総理大臣が基調演説を行い、冷戦の最盛期以来、初めて核兵器数の減少傾向が逆転しかねない瀬戸際にあると指摘し、FMCTの早期の交渉開始が必要であると述べた。また、2023年がFMCTを求める国連総会決議採択から30年目に当たることを踏まえ、本行事を通じてFMCTへの政治的関心を再び集めることで議論を再活性化し、早期の交渉開始に向けて共に取り組む新たな契機とするよう呼びかけた。

SDGサミット2023では、国際社会が様々な困難に直面する今こそ「誰一人取り残さない」というSDGsの原点に立ち返るべきであること、日本が一貫して主張してきた「人間の安全保障」こそが「人間の尊厳」に基づくSDGs達成の鍵であることを改めて強調しつつ、日本が国際社会のSDGs達成に向けた取組を力強く牽(けん)引し、その先の未来を切り開いていくとの決意を示した。

「効果的な多国間主義とウクライナ情勢に関する安保理首脳級会合」では、ロシアのウクライナ侵略を改めて非難し、国連憲章に基づく平和の重要性を強調した。また、世界各地で苦しむ人々の尊厳を守り、「協調の精神に根ざした多国間主義」を目指す決意を表明した。さらに、対立や分断ではなく協調の世界を目指すべきこと、安保理改革を含め国連の機能強化に向け具体的行動に移るべきことなどを訴えた。

UHC(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ)ハイレベル会合では、岸田総理大臣から国際社会は改めてUHCの達成に向け行動すべきであると呼びかけた。

G7保健フォローアップ・サイドイベントでは、岸田総理大臣はG7広島サミットの保健分野の成果である「感染症危機対応医薬品等(MCM)に関するデリバリー・パートナーシップ」62及び「グローバルヘルスのためのインパクト投資イニシアティブ(トリプルI)」63の進展を確認し、途上国が予防・備え・対応(PPR)に必要な資金を機動的・効果的に動員できるよう、新たな円借款制度を創設することを発表した。

岸田総理大臣は、国連ハイレベルウィークの機会に2回の二国間首脳会談を行い、国際場裡(り)における様々な課題及び二国間関係について意見交換を積極的に行った。また、ニューヨーク滞在中、グローバル・ゴールキーパー賞授賞式やグローバル市民賞授賞式に出席したほか、ニューヨーク経済クラブ主催の講演を通して、資産運用立国の実現に向けて資産運用業とアセットオーナーシップの改革を行っていくことなど、経済分野を中心に岸田政権の過去1年の成果と今後の決意について発信し、日本への投資を呼びかけた。

上川外務大臣は、国連安保理改革に関するG4外相会合、G7外相会合、日米韓外相会合など、計12の多国間会合への出席に加え、16の二国間会談を行い、五つの総理行事に同席し、積極的な外交を展開した。各国との会談などにおいて、「法の支配」とその中核を担うべき国連の重要性、安保理改革を含む国連の機能強化について、力強いメッセージを打ち出した。また、女性・平和・安全保障(WPS)を日本外交の一環として力強く推進する重要性を確認した。さらに、ウクライナや北朝鮮などの地域情勢に関する連携を確認し、また、保健、軍縮、環境問題などに関する日本の立場を国際社会に発信した。

また、上川外務大臣はフランシス国連総会議長と会談し、安保理改革を含む国連の機能強化を強調し、総会及び総会議長の役割と権威の強化を後押ししていくと述べた。

5月には、グテーレス国連事務総長がG7広島サミット出席のため訪日し、岸田総理大臣と会談を行った。岸田総理大臣からは核軍縮に関し、核兵器不拡散条約(NPT)の維持及び強化の重要性を強調し、被爆の実相への理解を含め、「核兵器のない世界」の実現に繋(つな)げたいと述べた。また、グテーレス国連事務総長は日本のこれまでの貢献を評価し、核軍縮分野における一層緊密な連携強化をしていきたいと述べた。両者は法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の実現に向け、国連の改革と機能強化の重要性に関し認識を共有した。

(5月21日、広島県広島市 写真提供:内閣広報室)

(3)国連安全保障理事会(国連安保理)、国連安保理改革

ア 国連安全保障理事会

国連安保理は、国連の中で、国際の平和と安全の維持に主要な責任を有する機関であり、5か国の常任理事国と、国連加盟国により選出される10か国の非常任理事国(任期2年)から構成される。その扱う議題は、紛争の平和的解決への取組、大量破壊兵器の拡散やテロへの対処から、平和構築、女性・平和・安全保障(WPS)など幅広い分野に及んでおり、近年は気候変動や食料安全保障などの新しいテーマも徐々に取り上げられている。国連平和維持活動(PKO)や国連特別政治ミッション(SPM)の活動内容を定める権限も持つ。

日本は2022年6月に行われた安保理非常任理事国選挙で当選を果たし、2023年1月から2年間、加盟国中最多となる12回目の非常任理事国を務める(233ページ 特集参照)。1月の議長月には、林外務大臣がニューヨークを訪問し、議長として「法の支配」に関する閣僚級公開討論を開催した。また、同月には、平和構築に関する常駐代表級の会合も主催した。常任理事国であるロシアによるウクライナ侵略や、安保理決議への違反を繰り返し、日本、地域、国際社会の平和と安全を脅かす北朝鮮の核・ミサイル活動に対し、安保理が有効に機能できていない現状にあるが、日本は、2年間の理事国任期を通じ、各国との緊密な意思疎通と対話を通じ、安保理がその本来の役割を果たすよう協力していく中で、法の支配に基づく国際秩序の維持・強化を目指していく。中東・アフリカなどの地域情勢、気候変動などの地球規模課題に対する対応についても積極的に議論に貢献していく考えである。これまでの任期で貢献してきたように、安保理の効率性・透明性向上といった作業方法改善にも引き続き取り組んでいく。

(1月12日、米国・ニューヨーク)

2023年1月から2年間、日本は国連加盟国中最多となる12回目の国連安全保障理事会(安保理)非常任理事国という責任ある役割を務めており、日々安保理において国際社会の平和及び安全のために精力的に取り組んでいます。

1月の安保理議長月の機会を捉え、同月12日、林外務大臣は安保理で法の支配に関する閣僚級公開討論を主催しました。公開討論では、ロシアのウクライナ侵略などにより加盟国が分断され得る状況を念頭に、林外務大臣から各国に対して、法の支配に関する不可欠な要素として、第一に、国連憲章、国連の決議、国際判決などの合意を守り、誠実に遵守すること、第二に、力や威圧による国境の書換えを許さないこと、第三に、国連憲章の違反に協力して立ち向かうことを強調し、「法の支配のための結集(uniting for rule of law)」を呼びかけました。同会合には、3か国の外相を含む77か国が参加し、力による支配ではなく、法の支配が重要であるという日本の考えに対する多くの賛同を得ました。

1月26日、安保理議長月の目玉行事の一つとして、「平和構築と平和の持続」に関する国連安保理公開討論(常駐代表級)を主催しました。石兼国連大使が議長を務め、持続的な平和の実現のために国際社会が対処すべき現在の複雑化する課題や、平和構築における「人」の役割の重要性に焦点を当て、安保理や平和構築委員会といった国連の機能強化の方向性などについて議論を喚起しました。

本会合は、紛争を経験したアフリカ、東南アジア、中南米の国々、気候変動の影響に苦しむ島嶼(しょ)国、ウクライナ及び周辺国など、計74か国等が発言するなど、国際社会における平和構築に対する広い関心を示すものとなりました。

日本は安保理において、アルシャバーブ制裁委員会及びリビア制裁委員会の議長、イラク制裁委員会、北朝鮮制裁委員会及び文書手続作業部会の副議長を務めているほか、アフガニスタン情勢に関する議論を主導するペンホルダー1としてアフガニスタンに関する安保理決議などを主導したりと、安保理の活動に積極的に貢献しています。

日本は、北朝鮮による度重なる弾道ミサイルなどの発射を受けて、米国、韓国などの関係国と緊密に連携しつつ、安保理における議論を先導しました。8月には「北朝鮮の状況」に関する会合を約6年ぶりに開催し、拉致問題の即時解決を含む北朝鮮の人権状況の改善に向けた国際的な議論を喚起しました。ウクライナ情勢に関しては、2月の安保理閣僚級会合に林外務大臣が、9月の安保理首脳級会合に岸田総理大臣が出席し、ロシアによるウクライナ侵略を改めて強く非難するとともに法の支配の重要性を訴えました。イスラエル・パレスチナ情勢に関しては、ほかの理事国などと緊密に調整を行い、ガザ地区における人道的休止などを求める安保理決議第2712号及びガザ地区に対する人道支援の拡大・監視に関する安保理決議第2720号の採択に貢献しました。さらに、アフリカ、中南米を含むその他地域情勢に関する会合や、食料安全保障、気候変動、AIなど新しいテーマに関する会合においても、積極的に議論に貢献しました。

国際社会が様々な課題に直面している中、日本は2024年も引き続き、安保理非常任理事国として、国際社会の平和と安全に向け貢献していきます。

1 安保理において、特定の議題に関する議論を主導し、決議や議長声明などの文書を起草する理事国を指す。

イ 国連安保理改革

国連発足後75年以上がたち、国際社会の構図の大きな変化に伴い、国連の機能が多様化した現在でも、国連安保理の構成は、ほとんど変化していない。2022年2月のロシアによるウクライナ侵略の事態に対し、安保理ではこれを非難し、ロシア軍の撤退を求める決議案が投票に付されたが、ロシアの拒否権行使により採択されず、安保理で協調した対応がとれなかった。このことは、安保理がロシアのウクライナ侵略などの事態に対して有効に機能できていないことを如実に示した。国際社会では、国連安保理改革を早期に実現し、その正統性、実効性及び代表性を向上させるべきとの認識が共有されている。

日本は、国連を通じて世界の平和と安全の実現により一層積極的な役割を果たすことができるよう、常任・非常任議席双方の拡大を通じた国連安保理改革の早期実現と日本の常任理事国入りを目指し、各国への働きかけを行ってきている。

ウ 国連安保理改革をめぐる最近の動き

国連では、2009年から総会の下で国連安保理改革に関する政府間交渉(IGN)が行われている。2023年は、1月から5月にかけて5回の会合が実施された。第77回会期中には、IGNの会合の一部のウェブ中継や、関連資料及び各国発言などを収録する専用ウェブサイトの開設が実現した。6月下旬、第77回会期の作業を第78回会期に引き継ぐ決定が、2022年に引き続き、国連総会でコンセンサスにて採択された。10月、フランシス第78回国連総会議長は、政府間交渉の共同議長にクウェートとオーストリアの国連常駐代表を再任命した。新たな体制の下、今後の議論の進展が注目される。

日本は、安保理改革の推進のために協力するグループであるG4(日本、インド、ドイツ及びブラジル)の一員としての取組も重視している。上川外務大臣は、9月の国連総会ハイレベルウィークの際に行われたG4外相会合に出席した。G4外相会合では、ロシアによるウクライナ侵略などによって傷ついた国連への信頼を回復するため、安保理改革を含む国連の機能強化が重要になっているとの問題意識の下、安保理改革をめぐる現状認識を共有し、今後の方向性について議論した。上川外務大臣から、2024年の未来サミットや2025年の国連創設80周年を、改革に向けたモメンタム(機運)を高める契機として見据えつつ、安保理改革実現に向けて、IGNの場も活用し、具体的行動を目指していくことを提起した。その上で、G4として、安保理改革実現に向け、IGNにおける具体的な議論に向けて総会議長と緊密に協力し、また、アフリカや米国を含む関係国と連携しながら、早期に具体的成果を目指すことで一致した。日本は引き続き、多くの国々と緊密に連携し、安保理改革の実現に向けて粘り強く取り組んでいく。

(4)国連の組織面(マネージメント)

ア マネージメント

グテーレス国連事務総長は、平和への取組及び開発とともに国連のマネージメント改革を優先課題として位置付け、グローバルガバナンス向上に引き続き取り組んでいる。また、2021年に「我々のコモンアジェンダ」報告書を発出し、国連を新たな時代に適応させるための具体策を提案しており、日本は、改革の目的を支持し国連が一層効率的・効果的に任務を果たすよう求めてきている。

イ 予算

国連の予算は、一般的な活動経費である通常予算(1月から12月までの単年予算)と、PKO活動に関するPKO予算(7月から翌年6月までの単年予算)で構成されている。

通常予算については、2023年12月、国連総会において、2024年予算として約35.9億ドルの予算が承認された。また、PKO予算については、2023年6月に2023年から2024年度の予算が承認され、予算総額は約60.5億ドルとなった。

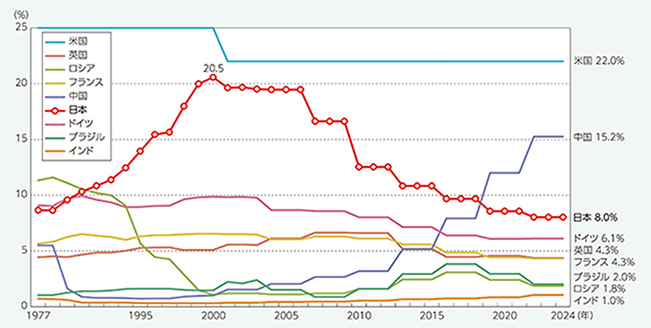

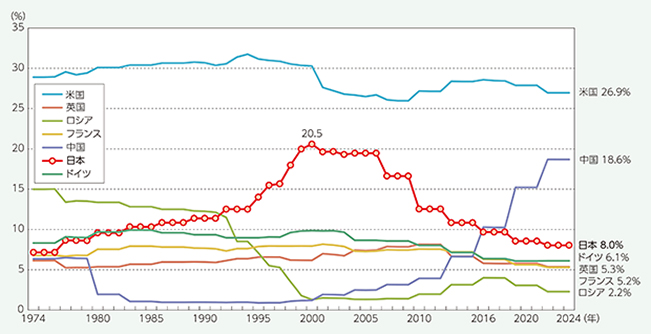

国連の活動を支える予算は、各加盟国に支払が義務付けられている分担金と各加盟国が政策的な必要に応じて拠出する任意拠出金から構成されている。このうち、分担金については、日本は、米国、中国に次ぐ第3位の分担金負担国として、2023年通常予算分担金として約2億3,499万ドル、2023/24年PKO分担金として約4億8,630万ドルを負担しており、主要拠出国の立場から、国連が予算をより一層効率的かつ効果的に活用するよう働きかけを行ってきている。なお、分担金の算出根拠となる分担率は加盟国の財政負担能力に応じて3年ごとに改定されており、2021年末に改定された日本の分担率は、米国、中国に次ぐ8.033%(2022年-2024年)となった。

また、国連の行財政を支える主な機関として、国連行財政問題諮問委員会(ACABQ)及び分担金委員会がある。二つの委員会は個人資格の委員から構成される総会付属の常設委員会であり、ACABQは国連の行財政問題全般について審査し、総会に勧告を行う一方、分担金委員会は、総会における通常予算分担率の決定に先立ち、全加盟国の分担率案を作成し総会に勧告する重要な役割を担っている。日本はこれらの委員会に継続的に委員を輩出している。

62 G7広島サミットにおいて立ち上げられた、感染症危機対応医薬品等(MCM)への公平なアクセス確保のためにMCMのデリバリーに焦点を当てた国際協力の枠組み

63 金銭的なリターンと同時に、測定可能な社会的・環境的に有益なインパクトの創出を企図したインパクト投資を通じて民間資金を動員しグローバルヘルス分野の課題解決を目指すイニシアティブ