2 国際社会で活躍する日本人

(1)国際機関で活躍する日本人

国際機関は、国際社会共通の利益のために設立された組織である。世界中の人々が平和に暮らし、繁栄を享受できる環境作りのために、様々な国籍の職員が集まり、それぞれの能力や特性をいかして活動している。ロシアによるウクライナ侵略やイスラエル・パレスチナ情勢、それに伴う食糧・人道危機などを始め、環境、気候変動、難民、感染症対策、持続可能な開発、軍縮・不拡散、紛争予防・平和構築、エネルギー、防災、労働、人権・人道、ジェンダーの平等など、いかなる国も一国では解決することのできない地球規模の課題に対応するため、多くの国際機関が活動している。

国際機関が業務を円滑に遂行し、国際社会から期待される役割を十分に果たしていくためには、専門知識を有し、世界全体の利益に貢献する能力と情熱を兼ね備えた優秀な人材が必要である。日本は、これら国際機関の加盟国として政策的貢献を行うほか、分担金や拠出金を拠出しているが、日本人職員の活躍も重要な日本の貢献である。また、より多くの優秀な日本人が国際機関で活躍することによって、国際社会における日本のプレゼンスが顔の見える形で一層強化されることが期待される。各日本人職員が担当する分野や事項、また、赴任地も様々であるが、国際社会が直面する諸課題の解決という目標は共通している(316、317ページ コラム参照)。さらに、国際機関において職務経験を積み、世界を舞台に活躍できる人材が増加することは、日本の人的資源を豊かにすることにもつながり、日本の発展にも寄与する。

現在、国連(UN)を含む国際機関の要職で日本人が貢献している。2022年1月に目時(めとき)政彦氏がトップに就任した国連専門機関の万国郵便連合(UPU)を始め、世界税関機構(WCO)やアジア開発銀行(ADB)など多くの国際機関において、日本人が組織の長として活躍している。さらに、日本は、長年にわたり、国際司法裁判所(ICJ)、国際海洋法裁判所(ITLOS)、国際刑事裁判所(ICC)といった国際裁判所に日本人判事を輩出している。グローバルな課題に取り組む上での国際機関の重要性を踏まえれば、日本と国際機関の連携強化につながる国際機関の長を含む要職の獲得は重要な課題である。一方、国際機関の長を含む要職は、一朝一夕に獲得できるものではなく、長期的視野に立ち、ふさわしい人材を育成し、きめ細かい対応をしていく必要がある。

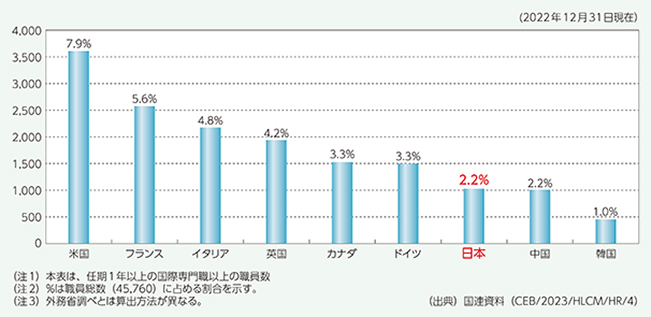

現在、961人(2022年末時点、外務省調べ)の日本人が専門職以上の職員として世界各国にある国連関係機関で活躍しており、過去最多となった。日本人職員の更なる増加を目指し、日本政府は2025年までに国連関係機関で勤務する日本人職員数を1,000人とする目標を掲げており、その達成に向けて、外務省は、関係府省庁、大学や団体などと連携しつつ、世界を舞台に活躍・貢献できる人材の発掘・育成・支援を積極的に実施している。その取組の一環として、国際機関の正規職員を志望する若手の日本人を2年間、国際機関に職員として派遣し、派遣後の正規採用を目指すジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)の派遣制度(356ページ 資料編参照)や、将来の幹部候補となり得る日本人に中堅以上の職務経験を提供し昇進を支援するための派遣制度を設けている。これらを通じて日本人職員を増やしていくことに加え、日本人職員の一層の採用・昇進に向けた国際機関との協議や情報収集にも取り組んでいる。

国際機関勤務を志望する日本人に対しては、国際機関人事センターのホームページ1やメーリングリスト、ソーシャルメディア(フェイスブック、X(旧ツイッター)、リンクトインなど)、動画配信などを通じて国際機関の空席情報などの有用な情報を随時提供しているほか、応募に関する支援にも力を入れている。国際機関で働く魅力や就職方法を説明するセミナーのほか、国際機関の幹部職員や人事担当者を招いた説明会をオンラインで実施2するなど、広報に努めている。

外務省は、地球規模課題の解決に貢献できる高い志と熱意を持った優秀な日本人が一人でも多く国際機関で活躍できるよう、日本人職員の増加及び昇進支援に今後もより積極的に取り組んでいく。

国連専門機関の組織運営をサポートして

万国郵便連合(UPU)1は、2024年に創設150周年を迎えます。各国の郵便ネットワークを相互接続して(専門用語では「単一の郵便境域」を形成するといいます。)世界中の人々が世界のどこにでも郵便をより良い品質で送ることができるようにしようという目的のために創設されました。この崇高な目的を持つ組織が1874年(明治7年)に創設されていること、また、日本はその僅か3年後の1877年にUPUに加盟していることに照らすと、先達の偉大さを感じざるを得ません。

(本部:スイス・ベルン 写真提供:UPU)

私は、UPUと不思議な縁があり、今回が3回目の勤務です。最初は1987年から5年間、技術協力部の書記官としてアジア・太平洋諸国向けの技術協力に携わり、2回目は2005年から2014年まで業務・技術部長を勤め、3回目となる今回は、2022年1月から現職を勤めています。

今回は、2021年のアビジャン万国郵便大会議で、目時(めとき)政彦氏が国連専門機関の唯一の日本人トップとして国際事務局長に選出されたことを受けて、その組織運営(選挙職である国際事務局長と次長が担います。)を補佐するために派遣されました。今回は、組織トップへのアドバイスが求められていますので、新たな視点で仕事をしています。

組織のトップとしては、組織、人事、予算の適切な管理執行はもとよりですが、何よりも組織目標の達成を目指していかなければなりません。着任早々の仕事は、4人の上級部長と私で構成する移行チームによる組織の最適化の検討でした。3か月で案を作成し、実施へと運ぶことができました。その後は、新体制による初の年次予算の編成に携わりました。UPUは比較的小さな組織ですが、異なる文化背景を持つ職員の集合体ですので、人事部との定例会合も行いながら組織全体の人事の適切な運営に努めています。

組織目標に関しては、UPUは大会議ごとに向こう4年間の戦略とビジネスプランを策定しています。組織幹部にはその達成をリードする任務が課せられています。案件は、内容に応じて、毎年2回開催される管理理事会と郵便業務理事会で審議されます。審議にかける書類を準備するのは専らUPU職員の役割となります。組織幹部は、関係各部が担うプロジェクトや作業が滞りなく進んでいることを確認する必要がありますので、新たに作業計画管理表を導入して、毎月各部長から報告を受けることとしています。

国際機関では、様々なイベントの企画・実施、地域機関や加盟国との意思疎通が多く必要になります。2023年10月には、サウジアラビアのリヤドで万国郵便臨時大会議を開催しました。この会議は、喫緊の四つの課題:(1)UPUの利害関係者への開放の在り方、(2)郵便事業体の持続可能な開発目標(SDGs)/気候変動・排出ガス規制への対応、(3)Eコマース向け新規サービスの開発、(4)予算シーリング枠の見直しに焦点を絞った会議でしたが、成功裡(り)に終えることができました。また、同年6月には、UPUと世界税関機構(WCO)2の両日本人トップ(WCOの事務総局長(当時)は御厨(みくりや)邦雄氏)の合意により、東京で初めて共同会議を開催しました。

国際機関をリードする上での成功の鍵は、コミュニケーションであると言っても過言ではありません。組織幹部には、日常、大小様々な案件が承認のため提出されます。私は、職員と明るく対話しつつ、稲盛和夫氏の言葉、「善いことなのか、正しいことなのか」を視座に据えて、必要に応じて適切なアドバイスができるよう微力を尽くしていきたいと思います。

1 UPU:Universal Postal Union

2 WCO:World Customs Organization

国連の現場での活動は「謙虚さ」を強みに

私が2004年1月にジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)として国連世界食糧計画(WFP)の本部に派遣されて以来、早20年がたとうとしています。この20年の間、四つの国連機関で七つの任地に赴任しました。その中で特にやりがいを感じたのは、フィールド(現場での活動)の任地であるエジプト、ミャンマー、ジンバブエ、東ティモール、そしてアゼルバイジャンでの仕事です。ミャンマーでは、2010年11月にアウン・サン・スー・チー氏が自宅軟禁から解放された時、ジンバブエでは、2017年11月にムガベ大統領が辞任した時など、それぞれの国の歴史的な瞬間に居合わせることができ、国連の戦略的ポジショニングに関わる仕事をさせていただきました。

2016年からは、国連常駐調整官事務所の所長を務めています。簡単に言えば、国連が開発支援活動を行っている国において最もシニア(最高責任者)である国連常駐調整官の首席補佐官です。国によって具体的活動内容は異なりますが、基本的には、20以上の国連機関の支援活動が、その国の開発計画や持続可能な開発目標(SDGs)に統合的に貢献できるよう調整するのが仕事です。「調整」と言うと、紙を回している印象を受けがちですが、国連常駐調整官事務所の仕事は玉手箱のように毎日が開けてびっくり。予期しない挑戦や課題が次々に生じますが、どのような状況にも迅速で適切な対応が求められます。通常は開発支援活動が主ですが、災害が発生した際は緊急支援に切り替わります。例えば、ジンバブエでは、以前は国内に国連人道問題調整事務所(OCHA)の事務所がなかったため、ジンバブエ国連常駐調整官事務所が中心となり、エルニーニョ現象による干ばつの被害に対する支援(2016年から2017年)や、サイクロン・イダイの被災地域への人道支援(2019年)の調整に関わりました。また、東ティモール国連常駐調整官事務所に赴任した直後には、世界保健機関(WHO)による新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた緊急事態宣言が出され、各国の大使館員や国際NGOの職員が国外退避する中、Stay & Deliver(危機の際にも、現場にとどまり、支援を届ける)の理念で東ティモールに残りました。今でも鮮明に覚えているのは、2020年4月4日、首都ディリ発の最後の定期便となる旅客機を自宅のコンパウンドから家族と共に見上げながら、国連職員の類のない使命を肝に銘じた瞬間です(ちなみにその後、同年6月から月に1度、WFPの人道支援チャーター便のみ運航という状態が1年以上も続きました。)。医療制度が脆(ぜい)弱な後発開発途上国では、国連の新型コロナ対策支援の調整に徹し、国連スタッフとその家族の健康や安全に関わる案件では、それこそ生と死に関わる仕事もし、とても感慨深い経験となりました。

最後に。この20年間、どの国に赴任しても仕事がやりやすかった理由が一つあります。それは、初対面の現地職員や政府の役人に「日本人?以前○○さんという日本人と仕事をして、彼女/彼は素晴らしい人だった。」と言われることです。その日本人の方々が「素晴らしい」理由として挙げられるのは大抵、「優秀さ」、「働き者」、そして「謙虚さ」です。国連で仕事をしていると、謙虚であることはかえって評価のマイナスになるのではと考えがちです。しかし私の経験では、特にフィールドで多くのインターナショナル・スタッフと仕事をしてきた現地職員や政府の役人は、日本人の謙虚さを高く評価していると思います。先代の日本人国連職員の「素晴らしさ」の恩恵を受け、どの任地でもポジティブに受け入れてもらったことに感謝するとともに、後に続く日本人職員の方々が仕事をしやすいように、これからも誠実に仕事をしていきたいと思っています。

1 UN DCO:United Nations Development Coordination Office

(2)非政府組織(NGO)の活躍

ア 開発協力分野

政府以外の主体の力をいかし、オールジャパンでの外交を展開する観点から、開発途上国などに対する支援活動の担い手として、開発協力及び人道支援においてNGOが果たし得る役割は大きく増している。

外務省は、日本のNGOが開発途上国・地域で実施する経済・社会開発事業に対する無償の資金協力(「日本NGO連携無償資金協力」)によりNGOを通じた政府開発援助(ODA)を積極的に行っており、事業の分野も保健・医療・衛生(母子保健、結核対策、水・衛生など)、農村開発(農業の環境整備・生計向上など)、障害者支援(職業訓練・就労支援など)、教育(学校建設など)、防災、地雷・不発弾処理など、幅広いものとなっている。2022年度は、アジア、アフリカ、中東、中南米など41か国・地域で日本NGO連携無償資金協力事業を実施する日本のNGO(57団体)に対し、117件の資金供与を行った。さらに、NGOの事業実施能力や専門性の向上、NGOの事業促進に資する活動支援を目的とする補助金(「NGO事業補助金」)を交付している。

また、政府、NGO、経済界との協力や連携により、大規模自然災害や紛争発生時に、より効果的かつ迅速に緊急人道支援活動を行うことを目的として2000年に設立されたジャパン・プラットフォーム(JPF)には、2023年12月末時点で47のNGOが加盟している。JPFは、2023年には、トルコ南東部地震被災者支援、サイクロン「モカ」被災者支援(ミャンマー)、スーダン人道危機支援、ハワイ・マウイ島大規模火災緊急支援、モロッコ中部地震被災者支援、アフガニスタン西部地震被災者支援、ガザ人道危機対応支援、アフガニスタン帰還民支援緊急対応などのプログラムを立ち上げたほか、ウクライナ及び周辺国、ミャンマー、バングラデシュ、南スーダン及び周辺国、エチオピア、イエメン、パキスタン、モザンビーク、アフガニスタン、イラク、シリア及び周辺国における難民・国内避難民支援を実施した。

このように、開発協力及び人道支援の分野において重要な役割を担っているNGOを開発協力の戦略的パートナーとして位置付け、NGOがその活動基盤を強化して更に活躍できるよう、外務省と独立行政法人国際協力機構(JICA)は、NGOの能力強化、専門性向上、人材育成などを目的として、様々な施策を通じてNGOの活動を側面から支援している(2023年、外務省は、「NGO相談員制度」、「NGOスタディ・プログラム」、「NGOインターン・プログラム」及び「NGO研究会」の4事業を実施した。)。

NGOとの対話・連携の促進を目的とした「NGO・外務省定期協議会」について、2022年度は、「全体会議」が2022年11月に、小委員会の「連携推進委員会」が同年7月、12月及び2023年3月に、「ODA政策協議会」が2022年7月、11月及び2023年3月に開催された。また、2022年9月には開発協力大綱改定に関する臨時全体会議が開催され、活発な意見交換が行われた。また、持続可能な開発目標(SDGs)達成においては、あらゆるステークホルダーとの連携が不可欠であり、2016年9月から「SDGs推進円卓会議」においてNGOを含めた多様なステークホルダーとの活発な意見交換がなされてきた。2023年3月には、SDGs推進円卓会議民間構成員からSDGs実施指針に関する提言書が政府へ提出され、その後も円卓会議などで活発な意見交換がなされた。

イ そのほかの主要外交分野での連携

人権に関する諸条約に基づいて提出する政府報告や「ビジネスと人権」に関する行動計画、国連安保理決議第1325号及び関連決議に基づく女性・平和・安全保障に関する行動計画などについても、日本政府はNGO関係者や有識者を含む市民社会との対話を行っている。

また、通常兵器の分野では、地雷・不発弾被害国での地雷や不発弾の除去、危険回避教育プロジェクトなどの実施に際して、NGOと協力している。

さらに、核軍縮の分野でも、様々なNGOや有識者と対話を行っており、「非核特使」及び「ユース非核特使」の委嘱事業などを通じて、被爆者などが世界各地で核兵器使用の惨禍の実情を伝えるためのNGOなどの活動を後押ししている。2023年12月までに、103件延べ312人が非核特使として、また、48件延べ697人がユース非核特使として世界各地に派遣されるなどしている。

国際組織犯罪対策では、特に人身取引の分野において、官民一体となった対策を推進するため、政府は、近年の人身取引被害の傾向や、それらに適切に対処するための措置などについて、NGOとの意見交換を行っている。

─C7の活動─

外務省は従来ODAの実施に当たり、様々なNGO団体を始めとする市民社会との連携を進めてきています。そのほかにも、G7首脳が議論する多様な議題について市民社会からの積極的な関与を得るため、外務省は、各種団体との対話を行っています。ここでは、G7広島サミットに先立ち、市民社会の視点からG7首脳に対して政策提言を行ったCivil7(C7)の活動や外務省との連携を紹介します。

C7では例年、G7議長国の市民社会組織が事務局を務め、G7サミットに先駆けて「C7サミット」を開催し、G7への政策提言を取りまとめています。2022年5月、翌年のC7サミット開催に向けた事務局組織として、日本のNGOにより「G7市民社会コアリション2023」が発足しました。2023年1月に日本がG7議長国になると、C7には(1)核兵器廃絶、(2)気候・環境正義、(3)公平な経済への移行、(4)国際保健、(5)人道支援と紛争、(6)しなやかで開かれた社会という六つの分野別ワーキンググループが設置され、72か国から700名以上が参加して議論を重ねました。そこでの議論の成果は、「平和、繁栄及び透明性のための持続可能な政策の企画と実施」をテーマとする政策提言書1に取りまとめられ、C7サミットの前日、岸田総理大臣に手渡されました。C7サミットは、4月13日及び14日に都内で各国市民社会関係者の参加を得て開催され、開会式には山田賢司外務副大臣が出席しました。5月19日から21日のG7広島サミット期間中には、広島市内に設置されたNGO活動拠点で50を超える記者会見や提言活動が行われ、国際社会が直面している多くの課題について、市民社会の知見が提供されました。外務省と市民社会が、C7関連行事の成功という共通目標に向けて緊密な調整を取ることで、より一層の連携を深める好例となりました。

(4月12日、総理官邸 写真提供:内閣広報室)

このように、外務省と市民社会の連携は非常に重要です。6月に閣議決定された開発協力大綱では、市民社会を「我が国の開発協力の戦略的パートナー」と位置付けており、NGOを始めとする市民社会と政府の連携が一層密になることが期待されています。さらに、開発協力に限らず、国際社会が直面している喫緊の課題に対応するに当たり、市民社会からのインプットは非常に有益です。今般のC7と外務省の協働は、双方の連携強化に大きく資することになりました。外務省は、G7議長国のバトンをイタリアに引き継いだ後も、引き続き市民社会と連携し、その知見を外交政策の立案・実現にいかしていきたいと考えます。

(3)JICA海外協力隊・専門家など

JICA海外協力隊(JICAボランティア事業)は、技術・知識・経験などを有する20歳から69歳までの国民が、開発途上国の地域住民と共に生活し、働き、相互理解を図りながら、その地域の経済及び社会の発展に協力・支援することを目的とするJICAの事業である。本事業が発足した1965年以降、累計で99か国に5万5,385人の隊員を派遣し(2023年3月末時点)、計画・行政、商業・観光、公共・公益事業、人的資源、農林水産、保健・医療、鉱工業、社会福祉、エネルギーの9分野、約190職種にわたる協力を展開している。帰国した協力隊経験者の知見を教育現場や地域社会、民間企業などで活用するなど、国内社会への還元の取組も進めており、日本独自の国民参加による協力隊の活動は、受入れ国を始め、国内外から高い評価を得ている(本ページ コラム参照)。

JICA専門家の活動は、専門的な知識、知見、技術や経験を有した人材を開発途上国の政府機関や協力の現場などに派遣し、相手国政府の行政官や技術者に対して高度な政策提言や必要な技術及び知識を伝え、協働して現地に適合する技術や制度の開発、啓発や普及を行う事業である。JICA専門家は、保健・医療や水・衛生といったベーシック・ヒューマン・ニーズ(人間としての基本的な生活を営む上で最低限必要なもの)を満たすための分野や、法制度整備や都市計画の策定などの社会経済の発展に寄与する分野など、幅広い分野で活動しており、開発途上国の経済及び社会の発展と日本との信頼関係の醸成に寄与している。2022年度に新規で派遣された専門家は7,713人、活動対象国・地域は103か国・地域に上り、新型コロナの世界的な拡大前の水準に戻りつつある。

2019年夏、JICA海外協力隊に合格し、翌年年明けには派遣前訓練を受けて準備も整った矢先、新型コロナウイルス感染症の流行によって派遣は延期され、2022年8月、ようやく任国ペルーへとたどり着きました。クスコ州の国家自然保護区管理事務局(SERNANP)マチュピチュ歴史保護区事務所に配属され、森林火災で劣化した森林の修復活動を開始しました。赴任当初より植栽地だけではなく様々な集落にも足を運び、現地の住民と共に森林を保全するための取組を模索しました。そのような中、2022年12月の前大統領の罷免に伴い、クスコ州を含むペルー南部で抗議活動が激しくなったことで首都リマへの退避を余儀なくされ、リマで3か月を過ごしました。その後、クスコへの帰任は叶(かな)わずSERNANPアルトマヨの森保護区事務所に任地が変更されました。

クスコに後ろ髪を引かれる思いや異なる任地での新生活に対する不安、ようやく本腰を据えて活動を始められる喜び、複雑な感情が渦巻く中で新任地のサン・マルティン州リオハ郡に着任したことを鮮明に覚えています。18.2万ヘクタールの広大な保護区における原生樹種に関する蓄積されたデータは限定的であったため、植林の計画立案を見据えて代表的な原生樹種のモニタリング調査からスタートさせました。任地は、アグロフォレストリー(樹木を植栽し、樹間で家畜を飼育及び農作物を栽培する農林業)によるコーヒー生産が盛んな地域であり、農家を訪ねては彼らが経験的に蓄積しているそれぞれの樹種の有用性(薬用樹木や肥料木、庇(ひ)陰樹など)について聞いて回り、今後の生活に有益となるよう体系的な情報の蓄積を心がけています。また森林保全には住民の自発的な協力が不可欠であり、その土台となる彼らの暮らしの担保の必要性を感じています。そこで配属先やNGO、郡役所、大学などと共に小中学校や保護区内の農家組合、女性自治委員会を対象に、環境啓発だけでなく、マーケティングや「観察・分析・判断」による改善活動、栄養教育に至るまで、必要な内容であれば分野にとらわれずワークショップを開催することで、住民の生活の質の向上を目指しています。私ができることは多くも大きくもありませんが、日本という遠く離れた国の知見を、この地域の発展のために少しでもいかせたらという思いの下に活動しています。

言語や慣習の違いに苦しんでいた時も、任地変更で悔しい思いをしていた時も、支えてくれたのは同僚やホストファミリー、友人、地域の住民です。人との出会いは私の協力隊経験におけるかけがえのない財産です。彼らへの恩返しの意味も込めて、残りの時間も最大出力で取り組んでまいります。