3 中央アジア・コーカサス諸国

(1)総論

中央アジア・コーカサス諸国は、東アジア、南アジア、中東、欧州、ロシアを結ぶ地政学的な要衝に位置し、石油、天然ガス、ウラン、レアメタルなどの豊富な天然資源を有する。また、中央アジア・コーカサス諸国を含む地域全体の安定は、テロとの闘い、麻薬対策といった国際社会が直面する重要課題に取り組んでいく上でも高い重要性を有してきた。

2022年から続くロシアによるウクライナ侵略を受け、地政学的及び経済的にロシアと密接な関係にある中央アジア・コーカサス諸国はそれぞれに慎重な対応を迫られている。中央アジア・コーカサス諸国は、ウクライナ侵略関連の国連総会決議に対しては、ウクライナ支持を表明しているジョージアを除き棄権又は不投票であり、多くの国は対外的に立場を明確にすることを避けている。一方、2022年12月に開催された、「中央アジア+日本」対話・第9回外相会合において、日本と中央アジア5か国は、全ての国の独立、主権及び領土一体性、紛争の平和的解決といった国連憲章やその他の国際法を堅持する重要性で一致している。

日本と中央アジア・コーカサス諸国は伝統的に友好的な関係を維持してきている。2023年は新型コロナの収束に伴い、ハイレベルを含め、中央アジア・コーカサス諸国との人の往来が活発化した。日本は、2024年に開始20周年を迎える「中央アジア+日本」対話の枠組みを含め、ハイレベルの対話などを通じてこれら諸国との二国間関係を強化するとともに、地域協力促進のための取組を続けている。

また、現下の国際情勢を踏まえ、ロシアを経由せずコーカサス地域経由で中央アジアと欧州を結ぶ輸送路である「カスピ海ルート」の重要性について、中央アジア・コーカサス諸国及び欧米各国の注目が高まっている。日本も同地域の連結性強化について積極的に議論に参加してきており、3月、中央アジア・コーカサス諸国、国際機関及び企業などの専門家の参加を得て、グローバル・フォーラム11との共催で「中央アジア+日本」対話・第12回東京対話「中央アジア・コーカサスとの連結性」を開催した。

(2)中央アジア諸国

中央アジア諸国は、自由で開かれた国際秩序を維持・強化するパートナーであり、日本は、中央アジアの平和と安定に寄与することを目的とした外交を推進している。

日本は「中央アジア+日本」対話の枠組みを2004年に立ち上げ、これまで9回の外相会合のほか、有識者やビジネス関係者の参加も得て様々な議論を実施してきている。近年、国際社会においても中央アジア諸国との関係強化への関心が高まっており、中央アジア諸国との首脳会合を開催した国も少なくない。日本も「中央アジア+日本」対話20周年を迎える2024年にハイレベルの対話などを通してこれらの地域との関係を強化していく(149ページ コラム参照)。

ウズベキスタンでは、5月に憲法が改正され、大統領任期が7年に延長された。また、7月に任期満了前の大統領選挙が実施され、ミルジヨーエフ大統領が2回目の再選を果たした。ミルジョーエフ大統領は自身の改革路線を引き続き進めている。日本との関係では、1月の吉川ゆうみ外務大臣政務官によるウズベキスタン訪問、3月の林外務大臣とサイードフ外相代行との電話会談、7月のクチカーロフ副首相の訪日及び10月の上川外務大臣とサイードフ外相との電話会談などハイレベルでの政治対話を活発に実施した。

カザフスタンでは、1月に上院議員選挙、3月に下院議員選挙が実施され、いずれも与党が勝利するなど内政は安定している。日本との関係では、1月に吉川外務大臣政務官がカザフスタンを訪問したほか、9月に上川外務大臣はヌルトレウ副首相兼外相と会談を行い、日本と「中央アジア+日本」対話の議長国を務めるカザフスタンとが協力して「中央アジア+日本」対話・首脳会合の調整を進めていくことを確認し、連結性強化やエネルギー分野など、両国があらゆる分野で協力を深化させていきたいと議論した。

キルギスとの関係では、8月に吉川外務大臣政務官がキルギスを訪問し、クルバエフ外相、モルドガジエフ外務次官と会談し、2022年12月に開催された「中央アジア+日本」対話・第9回外相会合及び二国間外相会談を踏まえ両国間の関係強化に向けた議論をした。また、11月には、ジャパロフ大統領、クルバエフ外相ほかが訪日した。このうち、ジャパロフ大統領は初の訪日となり、東京・京都を訪問し、岸田総理大臣と初の首脳会談を行った。岸田総理大臣はキルギスとの友好関係を確認し、両首脳は、二国間関係を発展させることで一致し、持続可能な発展に向けた協力を確認する日・キルギス首脳共同声明に署名した。また、この機会に、対キルギス無償資金協力「灌漑(かんがい)用水路の運用及び維持のための機材整備計画」に関する交換公文の署名・交換、外交・公用旅券所持者に対する外交・公用査証免除措置の導入に係る口上書の交換、法務当局間の協力覚書及び保健当局間の協力覚書の署名を行った。

タジキスタンとの関係では、3月、両国はタジキスタンで「日・タジキスタン経済・技術・科学協力政府間委員会」第2回会合を開催した。8月には、吉川外務大臣政務官が訪問し、ムフリッディン外相及びザウキゾダ経済発展貿易相とそれぞれ会談し、2022年12月に開催された「中央アジア+日本」対話・第9回外相会合及び二国間外相会談を踏まえ両国間の関係強化について議論した。

トルクメニスタンでは、1月に人民権力の最高機関である人民評議会が設立され、議会が二院性から一院制に移行した。また、ベルディムハメドフ前大統領が人民評議会議長及び新たに創設された「国家指導者」の地位に就任した。日本との関係では、要人往来が活発に行われた。6月には大串正樹デジタル副大臣及び日・トルクメニスタン友好議員連盟の代表がスマートシティとして建設されたアルカダグ市のオープニング式典に出席した。7月には吉川外務大臣政務官がトルクメニスタンを訪問し、グルマノヴァ国会議長、メレドフ副首相兼外相、及びゲルディムィラドフ経済・銀行・国際金融担当副首相と会談を行った。また、11月に、ゴチモラエフ貿易・対外経済関係相が、大阪で開催された2025年大阪・関西万博の国際参加国会議に出席した。12月には、ジェプバロフ対外経済活動銀行総裁を団長とする経済ミッションが訪日し、日本の関係省庁などとの協議を実施した。さらには、7月に開始した日・トルクメニスタン租税条約の締結交渉は、10月に実施された2回目の締結交渉で実質合意に至った。

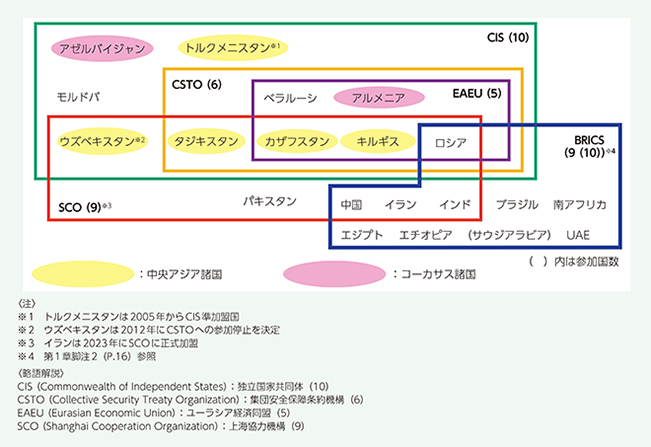

また、近年、中央アジア諸国及び周辺国の間では、地域協力の推進に向けた動きが活発化している。2023年には、上海協力機構(SCO)首脳会合(7月)、独立国家共同体(CIS)12首脳会合(10月)、テュルク諸国機構(11月)、集団安全保障条約機構(CSTO)13首脳会合(11月)、ユーラシア経済同盟(EAEU)14首脳会合(12月)など、中央アジア諸国の首脳が出席する会合が多数行われた。また、中央アジア諸国の間では、9月に第5回中央アジア諸国首脳協議会合がタジキスタンで実施された。

(3)コーカサス諸国

コーカサス地域は、アジア、欧州、中東をつなぐゲートウェイ(玄関口)としての潜在性と国際社会の平和・安定に直結する地政学的重要性を有している。一方、ジョージアでは南オセチア及びアブハジアをめぐる問題が存在し、アゼルバイジャンとアルメニアはナゴルノ・カラバフをめぐり、長く対立関係にある。日本は、2018年に(1)国造りを担う人造り支援(人材育成)及び(2)魅力あるコーカサス造りの支援(インフラ支援及びビジネス環境整備)の2本柱から成る「コーカサス・イニシアティブ」を発表し、これに沿った外交を展開している。

ナゴルノ・カラバフ問題に関して、日本は全ての当事者に対し、対話を通じてこの地域をめぐる問題を平和的に解決することを強く求めてきている。2023年は、ナゴルノ・カラバフとアルメニアをつなぐ唯一の交通路であるラチン回廊において、アゼルバイジャンによって検問所が設置されるなど、前年から引き続き同回廊の交通及び物流に制限が生じ、人道危機が懸念される事態となった。

9月には、ナゴルノ・カラバフでアゼルバイジャンによる軍事活動が実施され、同地域全域がアゼルバイジャンの施政下に入り、同地域から10万人以上の避難民がアルメニアに流入した。日本は外務大臣談話や安保理などの場で、ナゴルノ・カラバフにおける事態の悪化を深刻に懸念することを表明し、アゼルバイジャンによる軍事活動の停止と全ての当事者に対して対話を通じて平和的に解決することを求めた。また、多数の避難民が発生したことを踏まえ、10月、日本は国際機関を通じて200万ドルの緊急無償資金協力を決定した。12月には、アゼルバイジャン大統領府とアルメニア首相府が、主権及び領土保全の原則の尊重に基づいて関係を正常化し、平和条約を締結する意志を再確認するとともに、捕虜交換の実施や、アルメニアが2024年の国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)の立候補を取り下げ、アゼルバイジャンでの開催を支持することを明記した共同声明を発出し、日本はこれを両国の和平合意に向けた信頼醸成措置の一歩として歓迎した。こうした動きも受け、アゼルバイジャン、アルメニア両国の関係に国際社会の注目が集まっている。

アゼルバイジャンとの関係では5月に吉川外務大臣政務官が訪問し、ババエフ環境天然資源相、バキロフ国家税関委員会委員長、ルザエフ外務次官と会談し、経済や地域の連結性の分野での協力関係を強化することで一致した。8月には、日・アゼルバイジャン租税条約が発効し、両国間の投資・経済交流が一層促進されることが期待される。

アルメニアとの関係では、5月に吉川外務大臣政務官が訪問し、シモニャン国民議会議長、サファリャン外務次官、ゲヴォルギャン経済次官と会談し、経済分野、議会間交流などを含む二国間関係を深化させ、緊密に連携していくことで一致した。11月にはケロビャン経済相が訪日し、大阪で開催された2025年大阪・関西万博の国際参加国会議に出席したほか、関係省庁と会談を行った。

ジョージアとの関係では、5月に吉川外務大臣政務官が訪問し、ダヴィタシヴィリ副首相兼経済・持続的発展相、ダルサリア外務第一次官とそれぞれ会談し、ウクライナ情勢を含む地域情勢について協議し、二国間関係での協力を進めることで一致した。12月、欧州理事会はジョージアに対してEU加盟候補国の地位を付与することを決定した。

日本と中央アジアは海と陸地で数千キロメートルを隔てられていますが、アジア的風土と文化を共有し、シルクロードを通じた交流の歴史は千年以上前に遡ります。1991年に中央アジア5か国がソ連から独立すると、翌年に日本はいち早く外交関係を樹立し、国家間の友好的関係を発展させ、1997年には、政治対話、経済協力・資源開発協力及び平和の構築を3本柱とする「対シルクロード地域外交」を進めてきました。

2004年、日本は、中央アジアとの新たな次元における協力として「中央アジア+日本」対話を立ち上げました。中央アジアにとり、地域全体と第三国の対話の枠組みを持つことは初の試みでした。日本が、周囲を大国で囲まれた中央アジアと地理的に離れているからこそ担える役割を意識してきた延長に生まれた発想であり、日本の提案は中央アジア側に受け入れられました。

当時の中央アジアは、市場経済化や民主化を含め、国造りの努力を行い、繁栄・発展の途上にありました。同時に、局地的にテロが発生するなど、不安定な要素も抱えていました。国際環境を見渡すと、米国同時多発テロ(9.11)を受け、米軍が同地域に駐留し、ロシアや中国も同地域への影響力の維持・強化を図っていました。こうした状況において、中央アジア地域の安定的な発展は日本を含む国際社会の平和と安定にもつながる、大変重要なことでした。また、日本は、中央アジアが域内協力に取り組むことによって、各国が抱える課題に個別に取り組むよりも、早くより着実に安定や繁栄を達成できると考えました。主役はあくまで中央アジア諸国であり、日本は、「多様性の尊重」、「競争と協調」、「開かれた協力」を三つの基本原則として、中央アジアの発展を支える触媒の役割を果たすことを目指しました。

その後20年間の「中央アジア+日本」対話のたゆまぬ歩みの中で、9回の外相会合を始め、多くの政治対話及び人的交流が行われてきました。この間に中央アジア各国は着実な発展を遂げました。日本が長年継続してきた人材育成支援により、多くの人材がそれぞれの場所で活躍し、政府間の協議においても流ちょうな日本語を耳にするのは決して珍しくありません。20年間の協力の軌跡は実感できる形で残されています。

一方で、20年間を経て、新たな挑戦も生まれています。特に国際的な周辺環境が一層厳しいものとなっている今こそ、「中央アジア+日本」対話の原点である、中央アジア各国を主体とする域内協力が必要とされており、長年の積み重ねによって発揮される互恵的協力の本質がいかされる時です。日本は、これまで培った信頼関係を基礎として、今後も各国の努力を尊重しつつ、中央アジアが自由で開かれた持続可能な発展を達成していく重要なパートナーとして、この地域と一層向き合っていきます。

11 Global Forum of Japan:民間、非営利、非党派、独立の立場に立つ政策志向の知的国際交流のための会員制の任意団体(出典:グローバル・フォーラム ホームページ Copyright(C) The Global Forum of Japan (GFJ))

12 CIS:Commonwealth of Independent States

13 CSTO:Collective Security Treaty Organization

14 EAEU:Eurasian Economic Union