2 自由で開かれた国際経済システムを強化するためのルール作り

(1)経済連携の推進

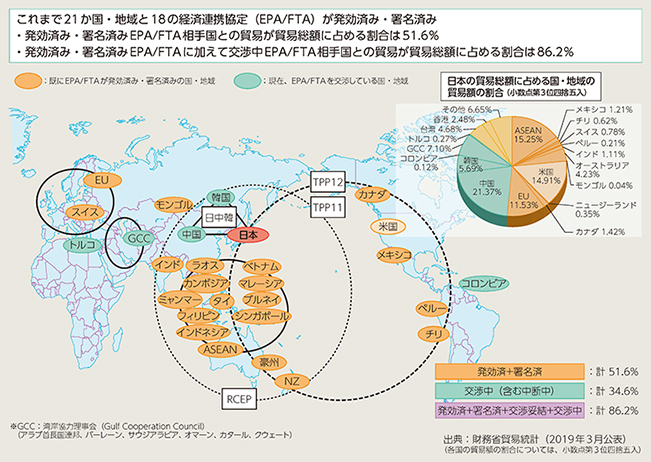

経済連携協定(EPA3)や自由貿易協定(FTA4)には、物品の関税やサービス貿易の障壁などの削減・撤廃、貿易・投資のルール作りなどを通じて海外の成長市場の活力を取り込み、日本経済の基盤を強化する効果がある。日本は、これまでに21か国・地域との間で18のEPA/FTAを署名・発効済みである。日本の貿易のEPA/FTA比率(日本の貿易総額に占める発効済み・署名済みのFTA相手国との貿易額の割合)は2019年12月末までに51.6%となり、交渉中のEPA/FTA相手国の貿易額も含めると86.2%となる。2018年12月30日にTPP115協定が発効したのに続いて、2019年2月1日に日EU・EPAが発効に至り、さらに日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP6)協定第一改正議定書については、同年2月27日に日本、3月2日にASEAN9か国、4月24日にベトナムがそれぞれ署名するなど、長年にわたる精力的な交渉が実を結んだ。

日本は、自由貿易の旗手として、TPP11協定の着実な実施及び拡大並びに日EU・EPAの着実な実施に向けて取り組むとともに、今後も他の経済連携交渉を通じて世界規模の貿易自由化を推進していく考えである。

ア TPP11協定、日EU・EPA、RCEP、日中韓FTA、FTAAP

(ア)TPP11協定

TPP11協定は、成長著しいアジア太平洋地域で、関税、サービス、投資、知的財産、国有企業など、幅広い分野で21世紀型の新たな経済統合ルールを構築する取組であり、日本企業が海外市場で一層活躍する契機となり、日本の経済成長に向けて大きな推進力となるものである。さらに、TPP11協定を通じて、基本的価値を共有する国々との間で経済的な相互依存関係を深めるものである。これにより、日本の安全保障やアジア太平洋地域の安定に大きく貢献し、地域及び世界の平和と繁栄を確かなものにするという大きな戦略的意義を有している。

日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国及びベトナムの12か国は、2016年2月、TPP12協定に署名したが、2017年1月に米国がTPP12協定からの離脱を表明した。このため、11か国でTPPを早期に実現すべく、日本は精力的に議論を主導し、2017年11月、ダナン(ベトナム)で開催されたTPP閣僚会合で、新たな協定であるTPP11協定について、元々の12か国によるTPP12協定の条文を組み込み、一部条文の適用を例外的に停止(凍結)することで、11か国でTPP11協定を前に進めることに閣僚間で合意した(大筋合意)。その後、2018年3月にTPP11協定がサンティアゴ(チリ)で署名された。メキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリアは必要な国内手続を終え、同協定は同年12月30日に発効した。2019年1月、ベトナムが7番目の締結国となった。

これは、世界的に保護主義的な風潮が広まる中で、日本から世界に向け自由貿易を推進するとの力強いメッセージを発信するものであり、アジア太平洋地域に自由で公正な21世紀型の貿易・投資ルールを広げていく上で大きな一歩である。

また1月には、日本が議長国となって、閣僚級によるTPP第1回委員会を日本で開催した(茂木経済再生担当大臣(当時)が議長)。TPP第1回委員会では、運営に関する事項、TPP11協定の加入手続、国と国との間の紛争解決のパネルの手続規則、投資家と国との間の紛争解決手続のための行動規範の四つの文書が決定された。10月には、オークランド(ニュージーランド)にてTPP第2回委員会が開催され、TPP委員会の手続規則(会合の開催方法や議題の調整など、委員会活動の実施に係る手続規則)及び紛争処理のパネル(小委員会)議長の登録簿の二つの文書が決定された。今後日本は、TPP11協定の実施及び参加国の拡大においても、引き続き議論を主導していく。

(イ)日EU・EPA

2月1日、日・EU経済連携協定(EPA)が発効した。本協定は、高いレベルの関税撤廃・削減を実現するのみならず、自由で公正なルールに基づく21世紀の経済秩序のモデルとなるものである。2013年4月の交渉開始から足かけ約6年、人口約6億人、世界GDPの約3割を占める巨大な経済圏が誕生した。

日・EUは地理的には遠く離れているが、基本的価値を共有する重要なグローバル・パートナーとして様々な分野で協力関係を構築してきた。本協定の発効により、日・EU関係は協力深化のための法的基盤を得て、新たな段階に進むこととなる。また、日・EU間の貿易・投資や人的な交流がこれまで以上に活発化し、日・EU双方の国民・市民の間の距離が縮まることも期待される。例えば、本協定の発効後、多くの小売店や飲食店で「日EU・EPA関連フェア」が開催されるなど、本協定は中小企業や消費者にも目に見えるメリットをもたらしている(223ページ コラム参照)。

4月、本協定の下で第1回合同委員会が開催され、本協定の実施状況を確認するとともに、日・EUの今後の連携の在り方(いわば“beyond EPA”)についても議論した。また、12の専門委員会・作業部会だけでなく、従来の当局間の政策対話、官民合同の取組などの枠組みも重層的に活用し、日・EU間の連携を強化し、様々な課題に共に取り組んでいる。

~TPP11協定、日EU・EPAの発効~

日本の農林水産物・食品の輸出額を2019年に1兆円まで拡大するとの政府目標の下、日本畜産物輸出促進協議会(以下「協議会」という。)では、牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵及び牛乳・乳製品の5つの輸出部会が活動しています。このうち牛乳・乳製品は目標とする輸出額140億円を2018年に達成し、牛肉は250億円の目標を2019年11月に達成しました。今や高品質牛肉の代名詞とも言える品種である日本産の「和牛」は、世界各地で高級食材との評価が高まりつつあります。

100年以上の歴史を誇る和牛の血統登録、法律に基づくトレーサビリティ制度、独自の食肉格付制度といった日本産和牛の信頼を支える仕組みが、外国産WAGYUと差別化する上での決定打です。

協議会は日本産和牛を示す和牛統一マークを掲げ、各国で和牛セミナーを実施してきましたが、試食を開始するや人だかりとなります。霜降りの芸術的美しさ、和牛独特の香り、柔らかい食感などの日本産和牛独特の魅力を引き出すカッティング技術や日本食文化を映すメニューも欠かせません。カッティング技術の国内研修や現地視察、関係者との意見交換などのための海外業界関係者招へい・専門家派遣へも支援しています。

一体化したQRコード

牛肉輸出部会会員を始め、我が国業界の精力的なビジネス展開と協議会の取組の成果として、日本産牛肉の輸出実績は順調に拡大しました。国・地域別輸出量をみると、アジア向けが大半ですが、2018年にはTPP11協定、2019年には日EU・EPA、2020年には日米貿易協定が発効しました。日EU・EPA発効後10か月間(2019年2-11月)の対EU輸出額は前年同期比28%の伸びを示しています。また、発効済みのTPP11協定参加国向けについても、カナダ向けが対前年比8%増加するなど、各国とも増加傾向で推移しています。日EU・EPAによる対牛肉関税の即時撤廃、TPP11協定や日米貿易協定による関税削減などを通じて、アジアだけでなく欧米向けの更なる輸出拡大を期待します。

アジア市場では、日本産和牛の人気に乗じて和牛統一マークに類似したマークが見られます。また、欧米、中東などの高級牛肉市場では、外国産WAGYUに比べ後発組の日本産和牛の認知度はまだ低いです。さらに、欧州ではテロワールの意識が高く、正確かつ詳細な情報を求める声が多く聞かれます。

これらを受け、2019年6月から牛の個体識別番号を利用したQRコードと和牛統一マークを一体化し、その場で個体識別、登録、格付などの品質情報や供給業者の独自情報を提供するシステムの運用をモデル事業として開始し、2020年度からの本格運用を予定しています。

さらに、日EU・EPAにおいては、各生産地に特有の産品を、その名称を知的財産として登録することで保護する地理的表示(GI)について、双方で相互保護を行う規定が含まれています。同規定により、今後、日本産牛肉のEUでのブランドの保護が強化され、他産品との差別化が進むことを期待します。

国別輸出戦略で今最も注目されているのは中国への牛肉輸出再開の動きです。日本側のみならず中国側でも市場ポテンシャルへの期待が高まっており、2018年11月の日中動物衛生検疫協定署名などを踏まえ、和牛を含む日本産牛肉の輸出再開に向けた協議の加速化が待たれます。

日本産和牛のより一層のブランド保護と市場拡大のためには、これまで実施してきた取組のほか、飼養衛生管理基準の遵守や農場HACCP※の認証推進、並びに、和牛の増頭やHACCPに対応した輸出向け食肉処理施設の拡大による世界の需要に応えられる供給体制の確立が急務です。また、日本産和牛の安定的な生産と輸出には、万全の動物検疫体制による口蹄疫(こうていえき)などの海外悪性伝染病の侵入阻止も重要です。協議会としても、政府の展開する積極的な経済外交とも緊密に連携しつつ、一つひとつ考え得る策に取り組んでまいります。

※ 食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入などの危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法

(ウ)東アジア地域包括的経済連携(RCEP)

RCEPは、世界人口の約半分、世界の国内総生産(GDP)及び貿易総額の約3割を占める経済圏の実現を目標とした東アジア経済統合の柱である。東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国とFTAパートナー諸国(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド及びインドの6か国)は、2013年5月の交渉開始以来、物品貿易、サービス貿易、投資、競争、原産地規則、知的財産、電子商取引、税関手続・貿易円滑化などを含む分野で包括的かつ高いレベルの協定を目指して交渉を進めている。2019年12月までに、閣僚会合を19回、交渉会合を28回開催した。また、11月のASEAN関連首脳会議の機会に開催された第3回RCEP首脳会議では、RCEP交渉参加16か国の首脳による「RCEP交渉に係る共同首脳声明」が発出された。同首脳声明では、15か国が、全20章7に関する条文ベースの交渉と、基本的に全ての市場アクセス上の課題への取組を終了したことに留意し、2020年におけるRCEP協定の署名のために15か国による法的精査を開始することとなった。また、インドの未解決の課題の解決に向けて全ての交渉参加国が共に作業していくことに合意した。日本は、同首脳声明に従って、引き続き主導的な役割を果たしていく。

(エ)日中韓FTA

日中韓FTAは、日本にとって主要な貿易相手国である中国及び韓国を相手とするFTAである。2013年3月に交渉を開始し、2019年12月までに16回の交渉会合を行った。独自の価値を有する、包括的な、質の高い、互恵的なFTAを目指すとの3か国共通の目標の下、物品貿易を始め、投資、サービス貿易、競争、知的財産、電子商取引といった広範な分野について協議を行っている。

(オ)アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP8)構想

アジア太平洋経済協力(APEC)で、その将来的な実現に向けて盛り込まれるべき次世代型の貿易投資課題の議論や、主に開発途上国・地域向けの能力構築などに取り組んでいる。2016年APEC首脳会議で採択した「FTAAPに関するリマ宣言」において、①FTAAPは質が高く包括的で次世代貿易・投資課題を組み込み、また、TPP11協定やRCEPなどを道筋として構築されるべきこと、②FTAAPの実現を促進するために、能力構築を支援する作業計画に着手すること、③2018年及び2020年に、FTAAPの実現に向けた進捗を首脳に報告することなどが確認された。

日本は、APECにおける開発途上国・地域向けの能力構築のため、2017年及び2018年に続き、2019年もFTAやEPAにおける「競争章」に関するワークショップを開催し、競争章における「望ましい要素」及び「選択的な要素」について、特に規制の側面からの好事例の紹介などを通じて、FTAやEPAの政策決定者及び交渉担当者の能力構築支援を図ってきている。

また、TPP11協定が2018年12月末に発効したこと、RCEP協定の早期署名に向けて交渉が進められていることは、質が高く包括的なFTAAPを実現する観点からも重要な意義がある。

イ その他二国間協定など

(ア)交渉中のEPA

トルコは、欧州、中東、中央アジア・コーカサス地域、アフリカの結節点に位置する重要な国であり、高い経済的潜在性を有し、周辺地域への輸出のための生産拠点としても注目されている。トルコは、これまでに20以上の国・地域とFTAを締結しており、本件EPA締結を通じて日本企業の競争条件を整備する必要性があると共に、両国の経済界からもEPAの早期締結に高い期待感が示されている。2014年1月の日・トルコ首脳会談において交渉を開始することで一致し、これを踏まえて、2019年12月末までに17回の交渉会合が開催された。

豊富な資源を有し、高い経済成長を遂げているコロンビアとは、2012年12月からEPA交渉を開始した。コロンビアは各国(米国、カナダ、EU、韓国など)とFTAを締結しており、日本も競争環境を整える必要性が高まっている。さらに、EPA締結による二国間関係の強化は、国際場裡(じょうり)における協力強化や太平洋同盟(メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ)との協力促進にもつながることが期待され、これまでに13回の交渉会合を行った。

(イ)交渉中断中のEPA/FTA

日本と韓国は、それぞれが互いに第3位の貿易相手国である。同国とのEPA交渉は、安定的な経済枠組みを提供し、将来にわたり両国に利益をもたらし得るとの考えに基づき、2003年に交渉を開始したものの2004年以降中断されている。

日本にとってGCC9諸国(バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の6か国)は、石油・天然ガスの資源供給国として、また、インフラなどの輸出を展開する市場として重要な地域の一つである。GCC諸国との経済関係の強化に向け、FTA交渉を2006年に開始したが、2009年以降、交渉はGCC側の都合で中断されている。

基本的価値を共有し、相互補完的な経済関係にあるカナダとは、2012年にEPA交渉を開始した。日本へのエネルギー、鉱物や食料の安定供給に資するEPAとすべく、2014年11月までに7回交渉会合を行ってきたが、2018年12月30日、日本とカナダを含む6か国の間でTPP11協定が発効したため、現在、二国間のEPA交渉は行っていない。

(ウ)発効済みのEPA

発効済みのEPAには、協定の実施の在り方について協議する合同委員会に関する規定や、発効から一定期間を経た後に協定の見直しを行う規定がある。また、発効済みのEPAの円滑な実施のために様々な協議が続けられている。

ウ 人の移動

EPAに基づき、これまでインドネシア、フィリピン及びベトナムから看護師・介護福祉士候補者の受入れを実施している。2019年度は、インドネシアから335人(看護:38人、介護:297人)、フィリピンから330人(看護:42人、介護:288人)及びベトナムから217人(看護:41人、介護:176人)を新たに受け入れた。また、2018年度の国家試験においては、看護69人(インドネシア:15人、フィリピン:31人、ベトナム:23人)及び介護266人(インドネシア:78人、フィリピン:95人、ベトナム:93人)が合格し、2018年度までの累計合格者数は、看護師は400人、介護福祉士は950人を超えた。

エ 投資協定/租税条約/社会保障協定

(ア)投資協定

投資協定は、投資家やその投資財産の保護、規制の透明性向上、投資機会の拡大、投資紛争解決手続などについて規定しており、投資を促進するための重要な法的基盤である。海外での投資環境の整備を促進し、日本市場に海外投資を呼び込むため、日本は投資協定の締結に積極的に取り組んできている。

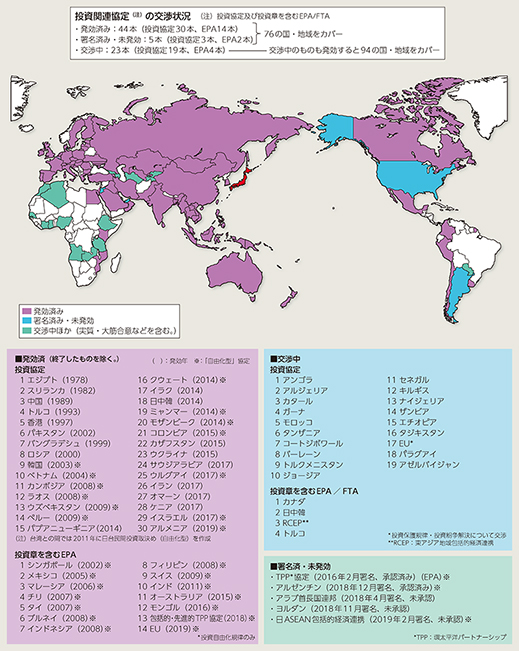

2019年には、5月に日・アルメニア投資協定が発効した。2019年12月末現在、発効済みの投資関連協定が44本(投資協定30本、EPA14本)、署名済み・未発効となっている投資関連協定が5本(投資協定3本、EPA2本)あり、これらを合わせると49本となり、76の国・地域をカバーすることとなる。現在交渉中の投資関連協定を含めると94の国・地域、日本の対外直接投資額の約93%をカバーすることとなる(2019年12月末現在)10。

(イ)租税条約

租税条約は、国境を越える経済活動に対する国際的な二重課税の除去(例:配当などの投資所得に対する源泉地国課税の減免)や脱税・租税回避の防止を図ることを目的としており、二国間の健全な投資・経済交流を促進するための重要な法的基盤である。日本は、「我が国との投資関係の発展が見込まれる国・地域との間での新規締結や既存条約の改正を通じ、我が国企業の健全な海外展開を支援する上で必要な租税条約ネットワークの質的・量的拡充を進める」との政府の方針(「成長戦略2019」(2019年6月21日 閣議決定))に沿って積極的に取り組んでいる。

2019年には、ベルギーとの新租税条約(全面改正)(1月)、米国との租税条約の改正議定書(8月)、クロアチアとの租税協定(9月)及びエクアドルとの租税条約(12月)が発効したほか、「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)が日本について発効した。また、アルゼンチンとの租税条約(6月)、ウルグアイとの租税条約(9月)、ペルーとの租税条約(11月)、ジャマイカとの租税条約(12月)及びウズベキスタンとの新租税条約(全面改正)(12月)が署名された。さらに、9月にはモロッコとの租税条約、11月にはセルビアとの租税条約の締結交渉が実質合意に至っている。2019年末時点で、日本は76条約などを締結しており、135か国・地域との間で適用されている。

(ウ)社会保障協定

社会保障協定は、社会保険料の二重負担や年金保険料の掛け捨ての問題を解消することを目的としている。海外に進出する日本企業や国民の負担が軽減されることを通じて、相手国との人的交流の円滑化や経済交流を含む二国間関係の更なる緊密化に資することが期待される。2019年末時点で日本と社会保障協定を締結又は署名している国は23か国である。2019年には、スウェーデン及びフィンランドとの間で協定に署名し、スロバキア及び中国との間で協定が発効した。

(2)国際機関における取組(WTO、OECDなど)

ア 世界貿易機関(WTO)

(ア)WTOが直面する課題

天然資源に乏しい日本が、戦後、目覚ましい経済成長を遂げることができたのは、自由貿易体制のおかげである。WTOは貿易の自由化のルール作り、WTO加盟国間の紛争解決、WTO協定が履行されているかについての監視などを通じて自由貿易の推進を後押ししてきた。しかしながら、WTOは現在大きな課題に直面している。

ドーハ・ラウンド11の停滞に伴うルール形成機能の不全を背景に、新興国の台頭や経済のデジタル化といった国際経済の構造的変化に十分に対応できていない状態が続いている。

また、WTOの紛争解決で上訴審を担ってきた上級委員会に対しては、後述のとおり、本来の権限を越えた判断を行っているとの批判が高まるなどし、2019年12月には、任期が切れる委員の後任選出について加盟国の合意が得られなかった結果、同委員会は機能停止に陥った。

さらに、WTOシステムはWTO協定が順守されているか監視するため、各国に対し、自国の貿易関連措置を通報することを義務付けている。しかし、実態として補助金など国内産業を保護する政策を中心に通報がなされていないケースが多く見られ、義務の履行状況は必ずしも芳しくない。

(イ)高まる機運とWTO改革の動き

上記のような状況を受け、WTO改革の必要性が様々な多数国間のフォーラムで広く認識され、WTO改革の機運が高まっている。

その中でも、日本の議長下で行われた一連のG20関連会合はWTO改革の議論が大きく前進する場となった(233ページ 特集参照)。6月のG20つくば貿易・デジタル経済大臣会合では、見解の相違もあったが、必要なWTO改革に向けG20としてサミットにつながる一致したメッセージを閣僚声明として発出し、これに続くG20大阪サミットでは、貿易をめぐる緊張が増大する中、自由、公正、無差別、開かれた市場、公平な競争条件といった自由貿易の基本的原則を首脳レベルで明確に確認した。紛争解決制度や電子商取引を含むルール作りといったWTO改革の推進に一致した上で、G20首脳として「必要なWTO改革への支持を再確認」したことで、WTO改革に政治的な後押しが与えられた。G20大阪サミット後に行われたG7ビアリッツ・サミットでも、「WTOを徹底的に改めること」への期待がG7首脳から表明された。このような国際的な機運の高まりを受け、現在、①紛争解決制度の改革、②現在の世界経済に即したルール作り、③協定履行を監視する機能の強化の各分野において、改革に向けた動きが加速している。

(ウ)紛争解決制度の改革

2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所における事故後、韓国は日本からの食品などの輸入に係る規制を順次導入した。日本産の食品の安全性に対する科学的根拠に基づく説明にもかかわらず、韓国は措置の緩和・撤廃の方針を何ら示さなかったことから、日本は、韓国の措置は衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定12)に反する貿易制限的な措置であるとして、WTO紛争解決手続に訴えた。

日本は、同手続に従い韓国との間で協議を実施したが、解決に向けた合意に至らず、2015年9月、第一審に当たるパネル(小委員会)での審理を求めた。パネルは、国際機関の委員を含む5人の専門家の意見も検討し、2018年2月、韓国による措置は、必要以上に貿易制限的であり、恣意的又は不当な差別に当たり、WTO協定違反であると判断し、措置の是正を勧告する内容の報告書を公表した。韓国側は、パネル判断を不服として、2018年4月にWTOの第二審に当たる上級委員会に上訴した。

上級委員会は、2019年4月、パネルの法的分析は不十分であるとの理由でパネルの判断を取り消す一方で、韓国の措置については合法とも違法とも判断しなかった。

上級委員会の報告書は、被災地復興の努力に大きく水を差す極めて残念なものであったのみならず、争った措置の協定整合性に係る判断を行わず、紛争の解決という目的に資さないものであったことから、その内容はWTO紛争解決制度自体への信頼を大きく揺るがすものとなった。日本はこうした問題意識に基づき、紛争解決制度改革の議論に積極的に参加している。

日本産食品中のセシウム濃度が国際的な基準を踏まえて韓国自身により設定された数値基準値を下回るとの上記事案におけるパネルの事実認定については、争いなく確定している。日本は、輸入規制を継続している国・地域に対し、パネルの事実認定についての説明を行いつつ、措置の緩和・撤廃についてあらゆる機会を捉えて働きかけを行っている(238ページ コラム参照)。

(エ)現在の世界経済に即したルール作り

先述のように、国際経済の構造変化やデジタル化に対応するには、従来のWTO協定のルールだけでは不十分であることが明らかになっている。2017年12月の第11回閣僚会議(MC11)では、日本は、米国、EUや途上国を含む71の加盟国と電子商取引に関する共同声明を発出し、2019年1月には交渉開始の意思を確認する共同声明を76の加盟国と発出した。

また、全加盟国が参加する交渉としては、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向け、漁業資源に悪影響を与える補助金の規制を目指した漁業補助金交渉が進んでおり、日本も積極的に交渉に参加している。

WTOにおいては、加盟国が途上国か否かを自己宣言できる仕組みになっており、経済的に発展した国も宣言さえすれば「途上国」としてWTO協定上の義務を免除されている状況にある(「特別かつ異なる待遇(S&DT13)」)。加盟国の3分の2を占める「途上国」に一律に免除が与えられていることを日本を含む先進国は問題視しているが、2019年には、ブラジル、シンガポール及び韓国が現在及び将来の交渉におけるS&DTを放棄するなど、状況に変化は生まれつつある。

(オ)協定履行監視機能の強化

WTOシステムは各国の貿易政策についての透明性と予見可能性を前提としており、各国に対し自国の貿易関連措置を通報することを義務付けているが、実態として、補助金など国内産業を保護する政策を中心に通報がなされていないケースが多く見られ、義務の履行状況は必ずしも芳しくない。

日本は、協定の履行監視機能強化に向けた通報制度の改革案を米国、EUなどと共に提出するなど、積極的に議論を主導している。日本としては、米国及びEUと共に提案の趣旨・目的を丁寧に説明することで、加盟国の支持を集め、早期に改革を実現することを目指している。

(カ)個別の国際経済紛争事案への対応

WTO紛争解決制度は、加盟国間のWTO協定上の紛争を紛争解決手続に従い解決するための制度である。同制度は、WTO体制に安定性と予見可能性を与える柱として位置付けられる。日本が当事国である最近の主な案件には、上記(ウ)で述べた「韓国による日本産水産物などの輸入規制措置(DS49514)」のほか、以下のものがある(2019年12月現在)。

・韓国による日本産空気圧伝送用バルブに対するダンピング防止措置(DS504):2016年6月、パネル設置。2018年4月、パネルは、韓国の措置がWTO協定違反と認定。2019年9月、上級委員会も結論においてパネルと同様の判断を行い、韓国に対する措置の是正勧告が確定。

・インドによる鉄鋼製品に対するセーフガード措置(DS518):2017年4月パネル設置。2018年12月から上級委員会手続が継続中。(2019年12月の上級委員会の機能停止を受け、手続停止中。)

・韓国による日本産ステンレス棒鋼に対するダンピング防止措置(DS553):2018年10月パネル設置。現在パネル手続進行中。

・韓国による自国造船業に対する支援措置(DS571):2018年11月、日本は韓国に対し二国間協議を要請し、同年12月、協議を実施。

・インドによるICT製品の関税上の取扱い(DS584):2019年5月、日本はインドによる情報通信技術(ICT)製品を対象とした関税引上げ措置のWTO協定整合性につき、二国間協議を要請。

・日本による対韓国輸出管理運用の見直し(DS590):2019年7月、日本は、韓国への半導体材料3品目(フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素)の輸出に係る措置の運用を見直し、個別に輸出許可を求める制度とした。9月、韓国は、日本の措置がWTO協定に違反するとして二国間協議を要請、二度の協議を実施。11月、韓国側は日韓当局間の輸出管理政策対話が正常に行われる間、本件WTO紛争解決手続を中断すると発表。12月、3年半ぶりに輸出管理政策対話(第7回)が行われた。

イ 経済協力開発機構(OECD)

(ア)特徴

OECD15は、政治・軍事を除く経済・社会の極めて広範な分野(マクロ経済、貿易・投資、農業、産業、環境、科学技術など)を扱う「世界最大のシンクタンク」として政策提言を行っているほか、各種委員会などで行われる議論を通じて、国際的な規範を形成している。日本は、1964年に非欧米諸国として初めてOECDに加盟して以降、各種委員会などでの議論や、財政・人的な貢献を通じて、OECDの取組に積極的に関わってきている。

(イ)グリアOECD事務総長訪日

2019年4月のグリア事務総長の訪日では、安倍総理大臣や河野外務大臣などとの会談などを通じて、多角的貿易体制の維持・強化、公平な競争条件の確保の重要性や、東南アジアの将来的なOECD加盟を見据えたアウトリーチ強化の必要性を再確認したほか、日本が議長国を務めるG20大阪サミットに向けて協力することで一致した。また、「対日経済審査報告書」が公表され、アベノミクスに対する評価がなされるとともに、生産性向上などに関する政策提言が示された。

(ウ)2019年閣僚理事会

5月、「持続可能な開発のためのデジタル化の活用」をテーマとし、議長国スロバキア、副議長国カナダ及び韓国の下、閣僚理事会が開催された。日本から、データ流通を含むデジタル経済、質の高いインフラ投資、イノベーションを活用したSDGsの達成に向けた取組、自由で開かれた貿易、公平な競争条件の確保、WTO改革の重要性などについて、日本の考えや問題意識を発信したほか、東南アジアの将来的なOECD加盟の重要性を強調した。これらの日本の主張の多くが、閣僚理事会の成果文書に反映されるなど、OECDにおける議論に貢献するとともに、その後に続いたG20関連閣僚会合、G20大阪サミットに向けて弾みをつけることができた。

(エ)各分野での取組

鉄鋼の過剰生産能力問題について、2016年のG20杭州サミット(中国)を受けて、世界の粗鋼生産量の約半分を占める中国も参加する形で、鉄鋼の過剰生産能力に関するグローバル・フォーラム(GFSEC)が設立された。2018年12月から、日本はG20議長国として同フォーラムの議長に就任し、2019年10月、第3回閣僚会合(東京)を開催するなど、この課題の解決に向け強いリーダーシップを発揮し、積極的な役割を果たしてきた。

また、OECDはG20との連携を強化しており、経済の電子化に伴う国際課税原則の見直し、質の高いインフラ投資やコーポレート・ガバナンスに関する原則策定などの分野で協力している。

(オ)アジアとの関係強化

OECDは、世界経済の成長センターとしての東南アジアの重要性の高まりを受け、同地域との関係強化を重視している。3月に「OECD東南アジア地域プログラム地域フォーラム」がパリで開催され、日本からは山田賢司外務大臣政務官が出席し、2014年に日本が主導する形で設立されたOECD東南アジア地域プログラムに対する日本の継続的なコミットメントや東南アジアの連結性とOECDの役割などについて発信を行った。今後も、東南アジア地域プログラムを効果的に活用しながら、同地域からの将来的な加盟も見据えつつ、引き続き、同地域の経済統合や国内改革を後押ししていくことが重要である。

(カ)財政的・人的貢献

日本は、OECDのⅠ部予算(義務的拠出金)の9.4%(2019年、米国に次ぎ全加盟国中第2位)を負担しており、OECD事務局のナンバー2のポストである事務次長(現在は河野正道次長)も歴代輩出している。また、日本はOECD開発センターへの分担金最大負担国(2019年)であるほか、開発センター次長(上田奈生子次長(2019年7月まで))を輩出するなど、財政的・人的貢献を通じてOECDを支えている。

(3)国際会議における取組(G20・G7サミット、APECなど)

ア G20・G7

日本は、世界の主要国が集まるG20・G7における積極的な取組を通じ、国際秩序の維持・強化に取り組んでいる。

(ア)G20大阪サミット

6月に開催されたG20大阪サミットでは、自由貿易の推進やイノベーションを通じた世界の経済成長の牽引(けんいん)と格差への対処、環境・地球規模課題への貢献などについて議論が行われた。日本は議長国として安倍総理大臣が議論を積極的に主導し、多岐にわたるイニシアティブを含む「大阪首脳宣言」を発出し、G20の力強い意思を世界へ発信した。

①貿易をめぐる緊張が増大する中、自由、公正、無差別、開かれた市場、公平な競争条件といった国際的な自由貿易体制を支える諸原則に一致した。また、紛争解決制度や時代に応じたルールの整備を始めとするWTO改革への支持を再確認した。

②経済のデジタル化を踏まえ、「信頼性のある自由なデータ流通」(DFFT:Data Free Flow with Trust)の考え方を共有し、サミットの機会に、「大阪トラック」を立ち上げたことで、デジタル経済、特にデータ流通や電子商取引に関する国際的ルール作りに政治的な弾みを与えた(233ページ 特集参照)。また、人間中心のアプローチに基づくG20・AI原則を策定した。同時に、テロリストによるインターネットやソーシャル・メディアの悪用について、個別の声明を発出し、デジタル産業と協調した取組の重要性を強調した。

③女性の労働参画、女児・女性教育、起業家や管理職へのアクセス向上を通じた女性のエンパワーメントの促進で一致し、ジェンダー不平等がもたらす格差への対処を打ち出した。

④包摂的かつ持続可能な世界の実現のため、開放性、透明性、経済性、債務持続可能性といった国際スタンダードの要素を含む「質の高いインフラ投資に関するG20原則」を承認した。また、国際保健については、①ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成、②高齢化、③健康危機に焦点を当てた。さらに、開発途上国の債務問題、防災・教育、科学技術イノベーション(STI)などの活用によるSDGsの達成に向けた取組強化で一致した。

⑤喫緊の地球環境課題については、イノベーションを通じた「環境と成長の好循環」の実現の重要性で一致した。また、近年深刻化する海洋プラスチックごみ問題に関し、海洋プラスチックごみによる追加的な汚染を2050年までにゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を共有した。

~デジタル経済に関する国際的なルール作りの推進~

G20大阪サミットの期間中、「大阪トラック」の文字が各紙の見出しを飾りました。一つの机に安倍総理大臣、トランプ米国大統領、習近平(しゅうきんぺい)中国国家主席が映っているこの写真は、皆さんも見覚えがあるのではないでしょうか。これは、大阪を舞台に、デジタル経済に関する国際的なルール作りを進める道のり(Track)となる「大阪トラック」の立上げを安倍総理大臣が宣言した瞬間です。

首脳特別イベント」で発言する安倍総理大臣

(6月28日、大阪 写真提供:内閣広報室)

「デジタル時代の『成長のエンジン』である、データの流通や電子商取引についてのルール作りを急がなければならない。」この考えの下、安倍総理大臣は、1月のダボス会議で、世界的なデータ・ガバナンスについての議論を進めるための「大阪トラック」を提唱しました。その5か月後、6月のG20大阪サミットの機会に、安倍総理大臣は「デジタル経済に関する首脳特別イベント」を主催し、デジタル経済、特にデータ流通や電子商取引に関する国際的なルール作りを進めていくプロセスとして、「大阪トラック」の立上げを宣言しました。

この立上げに加わった24か国・地域の首脳は、デジタル化や新興の技術がもたらす利益を最大化すること、イノベーションを促進しデータとデジタル経済の十分な潜在力を活用していくこと、そのためにデジタル経済についての国際的な政策討議を促進することが重要であることを共に確認しました。

そして今、この「大阪トラック」の後押しを受け、WTOでは、デジタル経済のルール作りに向けて、80か国以上の有志国による電子商取引に関する交渉が進んでいます。1995年に設立されたWTOは、モノやサービスの貿易に関するルール作りとその実施を担う国際機関として世界経済の中で大きな役割を果たしてきました。ところが、インターネットを介した貿易やデジタル経済がもたらす様々な課題に対応するには、従来のWTO協定のルールだけでは不十分であることが明らかになっています。WTOにおける電子商取引に関する交渉は、変化を続けるデジタル化社会の貿易に安定と予見可能性を与えるとともに、近年新たなルール作りに成功してこなかったWTOに新風を吹き込む、WTO改革の柱の一つでもあります。第12回WTO閣僚会議において実質的な進捗を得ることを目標に、現在、WTOの本部があるジュネーブでの交渉が進んでおり、日本は共同議長国としてこれを主導しています。ここでの進捗は、「大阪トラック」の道のりの中でも、重要な道しるべとなることが期待されます。

一方、「大阪トラック」は、WTOでの交渉だけに留まるものではありません。デジタル経済に関する幅広い議論を進めていく上で、各分野で専門的な知見を有する国際機関やデジタル経済の現場を担う民間企業など、多様な利害関係者と連携しています。デジタル経済に関する国家戦略、また、データ流通に関する各国の法制度は様々ですが、そのような各国の立場の相違を乗り越え、「信頼性のある自由なデータ流通(データ・フリーフロー・ウィズ・トラスト:DFFT)」を実現するためのルール作りこそが、「大阪トラック」の重要な目的なのです。

日本は、全ての人々がデジタル化の果実を等しく享受できる世界の実現に向け、引き続きリーダーシップを発揮していく考えです。

(イ)G20愛知・名古屋外務大臣会合

日本が議長を務めたG20の1年間の締めくくりとして11月に開催されたG20愛知・名古屋外務大臣会合では、(1)自由貿易の推進とグローバル・ガバナンス、(2)SDGs、(3)アフリカの開発をテーマとした議論が行われた。また、会合の中では、地元高校生による「教育格差」をテーマとした提言がなされた。

同外務大臣会合は、茂木外務大臣の議長の下、G20大阪サミットや、TICAD7の成果を確認し、今後の実施に向けた具体策を議論するための「跳躍台」となった。閉会セッションでは、G20議長国のシンボルである木槌(きづち)が次期議長国であるサウジアラビアに引き継がれた。

(ウ)G7ビアリッツ・サミット(フランス)

8月に開催されたG7ビアリッツ・サミットでは、「不平等との闘い」とのテーマの下、G7の主要議題である、世界経済・貿易や外交・安全保障に関し、G7首脳間で率直な議論を行った。アフリカ、環境、デジタル化などの議題では、アウトリーチ招待国や国際機関、市民社会の参加も得て、多角的な視点から意見交換を行った。安倍総理大臣は、国際社会の牽引(けんいん)役として、基本的価値を共有するG7が結束すべきとして、G20大阪サミットの成果の上にG7首脳間の率直な議論をリードした。

(8月25日、フランス・ビアリッツ 写真提供:内閣広報室)

①外交・安全保障の議論については、北朝鮮に関し、安倍総理大臣が議論をリードし、G7の優先課題の一つとして議論が行われた。G7として、全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な廃棄(CVID)の実現を追求していくことの重要性について一致し、そのために国際社会として関連国連安保理決議の完全な履行を徹底し、引き続き米朝プロセスを後押ししていくことを確認した。拉致問題についても、安倍総理大臣から、早期解決に向けた理解と協力を呼びかけ、賛同を得た。イランやシリアを始めとする中東情勢や、香港の状況を含む中国の最近の情勢についても議論が行われた。

②世界経済・貿易に関しては安倍総理大臣から、G20大阪サミットの際に立ち上げた「大阪トラック」の下、WTOでのルール作りを後押しし、第12回WTO閣僚会議までに実質的な進捗を達成できるよう、閣僚に指示することを呼びかけた。

③アフリカについては、「質の高いインフラ投資に関するG20原則」に留意した公共調達における透明性向上の重要性などにつき一致したほか、直後に開催されたTICAD7への期待が示された。環境については、海洋プラスチックごみ対策に関する「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を首脳間で歓迎するとともに、「生物多様性憲章」を首脳レベルで承認した。

イ アジア太平洋経済協力(APEC)

APEC16は、アジア太平洋地域の21の国・地域17が参加する経済協力の枠組みである。アジア太平洋地域は、世界人口の約4割、貿易量の約5割、GDPの約6割を占める「世界の成長センター」であり、APECはこの地域の貿易や投資の自由化・円滑化に向け、地域経済統合の推進、経済・技術協力などの活動を行っている。国際的なルールに則(のっと)り、貿易・投資の自由化・円滑化と連結性の強化によって繁栄するアジア太平洋地域は、日本が志向する「自由で開かれたインド太平洋」の核である。日本がAPECに貢献することは、日本自身の経済成長や日本企業の海外展開に非常に大きな意義がある。

2019年のチリAPECでは「人々をつなぎ、未来を構築する」という全体テーマの下、①デジタル社会、②統合4.018、③女性、中小企業及び包摂的成長、④持続可能な成長という四つの優先課題に沿って年間を通じて様々な会合の場において議論が行われた。2019年G20議長を務めた日本は、デジタル経済や海洋プラスチックごみ、女性のエンパワーメントなどに関するG20の成果をAPECの場でも共有し、APEC議長のチリと連携して相乗効果を図った。5月に開催された貿易担当大臣会合などの場において、日本は「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の核であるアジア太平洋地域全体の成長と発展に向けて、自由貿易の旗手として、引き続き貢献していくことを表明した。貿易担当大臣会合では、APECのWTO支持の推進、地域経済統合の推進、デジタル時代における包括的かつ持続可能な成長の強化などについて議論が行われ、4年ぶりに共同声明が採択されるという前向きな成果があった。なお、2019年の首脳会議は、10月30日にピニェラ・チリ大統領から治安など国内情勢を理由に中止が発表され、開催されなかった。他方、首脳会議の直前に開催が予定されていた最終高級実務者会合については同年12月7日にAPEC事務局の所在地であるシンガポールにおいて開催され、主な成果文書として、女性と包摂的成長、IUU19(違法・無報告・無規制)漁業、海洋ごみに関する3つのロードマップが承認された。同会合後、議長チリが「2019年APECホストエコノミー首脳(注:チリ大統領)による声明」を発出した。

2020年はマレーシアがAPEC議長を務めることとなっている。

(4)知的財産の保護

知的財産保護の強化は、技術革新の促進、ひいては経済の発展にとって極めて重要である。日本は、APEC、WTO(TRIPS20)、世界知的所有権機関(WIPO21)などでの多国間の議論に積極的に参画し、日本の知的財産が海外で適切に保護され、活用されるための環境整備を行っている。また、二国間の対話においても、積極的に知的財産保護の強化を諸外国に求めている。中国に対しては、2019年4月に開催された第1回日中イノベーション協力対話及び日中パートナーシップ協議において、強制技術移転禁止の徹底、営業秘密の保護、模倣品・海賊版の撲滅を申し入れた。EPAなどでも、知的財産に関する規定を設け、知的財産の十分で効果的な保護が達成されるよう努めており、2018年12月30日に発効したTPP11協定や2019年2月1日に発効した日EU・EPAは、知的財産の保護と利用の一層の推進を図る内容となった。また、海外で模倣品・海賊版被害など知的財産についての問題に直面する日本企業を迅速かつ効果的に支援することを目的として、ほぼ全ての在外公館で知的財産担当官を指名し、日本企業への助言や相手国政府への照会、働きかけなどを行っている。さらに、知的財産保護の強化や模倣品・海賊版対策についての開発途上国の政府職員などの能力向上のため、国際協力機構(JICA)を通じて専門家派遣などを行っている。

3 EPA:Economic Partnership Agreement (貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素などを含む、幅広い経済関係の強化を目的とする協定)

4 FTA:Free Trade Agreement(特定の国や地域の間で、物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを目的とする協定)

5 CPTPP:Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership

6 AJCEP:ASEAN-JAPAN Comprehensive Economic Partnership

7 (1)冒頭の規定及び一般的定義、(2)物品の貿易、(3)原産地規則(品目別規則に関する附属書を含む。)、(4)税関手続及び貿易円滑化、(5)衛生植物検疫措置、(6)任意規格、強制規格及び適合性評価手続、(7)貿易上の救済、(8)サービスの貿易(金融サービス、電気通信サービス、自由職業サービスに関する附属書を含む。)、(9)自然人の移動、(10)投資、(11)知的財産、(12)電子商取引、(13)競争、(14)中小企業、(15)経済及び技術協力、(16)政府調達、(17)一般規定及び例外、(18)制度に関する規定、(19)紛争解決、(20)最終規定

8 FTAAP:Free Trade Area of the Asia-Pacific

9 GCC:Gulf Cooperation Council

10 財務省「直接投資残高地域別統計(資産)(全地域ベース)」(2018年末現在)

11 「ラウンド」とは、全ての加盟国が参加して行われる貿易自由化交渉を意味する。GATT(関税及び貿易に関する一般協定)の時代には、1947年にジュネーブにおいて第一回目の交渉が行われたのを皮切りに、その時々の世界経済の要請に応える形で、1994年に終了したウルグアイ・ラウンドに至るまで、合計8回のラウンド交渉が行われた。ウルグアイ・ラウンドでは、サービス貿易や知的財産権など、いわゆる新分野へのルールの適用や、WTOという国際機関の設立を始めとする機構面の強化などが決定され、その後、WTO体制の下で初めて開始されたのがドーハ・ラウンドである。

12 SPS協定:Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures

13 S&DT:Special and Differential treatment

14 「DS○○○」の番号は、協議要請がなされた時点でWTO事務局により紛争案件に付される整理番号で、1995年のWTO紛争解決(Dispute Settlement)制度開始以来の通し番号。

15 OECD:Organisation for Economic Co-operation and Development

16 APEC:Asia Pacific Economic Cooperation

17 APEC用語では国・地域を「エコノミー」と呼んでいる。

18 第4次産業革命の技術を活用して連結性の強化及び地域経済統合の推進を念頭にグローバルバリューチェーン(GVCs)の促進などの取組につき議論が行われた。

19 IUU:Illegal, Unreported, and Unregulated

20 TRIPS:Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)

21 WIPO:World Intellectual Property Organization