3 日本の経済的な強みの発信(含む日本産食品の輸出促進)

(1)外務本省・在外公館が一体となった日本企業の海外展開の推進

外国に拠点を構える日本企業の拠点数は近年増加し、2018年10月現在7万7,651拠点を数えた。これは、日本経済の発展を支える日本企業の多くが、海外市場の開拓を目指し、海外展開にこれまで以上に積極的に取り組んできたことがその背景にある。アジアを中心とする海外の経済成長の勢いを日本経済に取り込む観点からも、政府による日本企業支援の重要性は高まっている。

このような状況を踏まえ、外務省では、本省・在外公館が一体となり、日本企業の海外展開推進に積極的に取り組んでいる。在外公館では、大使や総領事が先頭に立ち、日本企業支援担当官を始めとする館員一同が「開かれた、相談しやすい公館」をモットーに、各地の事情に応じたきめ細やかな具体的支援を目指し、日本企業への各種情報提供や外国政府への働きかけを行っている。また、現地の法制度に関するセミナーやコンサルティングなどを通じた情報提供を、2019年度にはアジア地域を中心に、12か国16公館で実施した。

在外公館での活動では、ビジネスに係る問題の相談だけではなく、天皇誕生日祝賀レセプション、各種イベント・展示会などで、日本企業の製品・技術・サービスや農林水産物などの「ジャパンブランド」を広報することも、日本企業支援の重要な取組の一つである。日本企業の商品展示会や地方自治体の物産展、試食会などを広報・宣伝する場として、また、ビジネス展開のためのセミナーや現地企業・関係機関との交流会の会場として、大使館や大使公邸などを積極的に提供することにより、既に日本に親しみを持つ国から、これまであまり日本と接することのなかったような国まで幅広く広報を行ってきている。

官民連携・企業支援という観点からは、これから海外展開をしようとする日本企業の支援だけではなく、既に海外に展開している日系企業の支援も重要である。2016年6月に英国で行われたEU残留・離脱を問う国民投票を踏まえ、英国は2020年1月31日にEUを離脱した。英国・EU間の動き及び交渉結果は日本企業や世界経済に大きな影響を与え得ることから、政府は、2016年7月に立ち上げた内閣官房副長官を議長とする「英国のEU離脱に関する政府タスクフォース」(2020年1月末までに15回開催)を通じて、その影響が最小限となるよう、政府全体で横断的に情報を集約・分析するなど、必要な取組を行ってきた。今後、英国・EU間で将来の関係について交渉が行われる予定であり、政府としては、引き続き、関連動向を注視していくとともに、日本企業に対する情報提供を含め、必要な対応を行っていく。

(2)インフラシステムの海外展開の推進

新興国を中心としたインフラ需要を取り込み、日本企業のインフラ輸出を促進するため、2013年に内閣官房長官を議長とし、関係閣僚を構成員とする「経協インフラ戦略会議」が設置され、これまで44回(2019年12月現在)の会合が実施された。同会議では、毎年「インフラシステム輸出戦略」を改定し、そのフォローアップを行うとともに、中央アジア・コーカサスや第三国連携(第39回会合)、環境(第42回会合)などの特定の地域や個別の分野の議題についても議論してきている。

2013年5月に初版が作成された「インフラシステム輸出戦略」の2019年改訂版においては、日本企業の競争力強化に加え、質の高いインフラによる国際貢献や事業投資の一層の拡大の観点などを勘案し、①官民一体となった競争力強化、②受注獲得に向けた戦略的取組、③質の高いインフラの推進、④幅広いインフラ分野への取組の四本柱の下、具体的施策を進めていく方針が示された。

また、トップセールスの精力的な展開、円借款や海外投融資の戦略的な活用のための制度改善なども進めてきた。その結果、2018年12月の第14回貿易経済に関する日露政府間委員会の際、日本企業連合(双日・日本空港ビルディング(JATCO)・海外交通都市開発事業支援機構(JOIN))が旅客ターミナル整備・運営事業に参画すべく、ハバロフスク空港会社との間で株主間契約を締結するなどの着実な成果を上げてきた。

さらに、在外公館においては、インフラプロジェクトに関する情報の収集・集約などを行う「インフラプロジェクト専門官」を重点国の在外公館に指名し(2019年12月末現在、73か国96公館200人)、成果を上げてきている。

(3)日本の農林水産物・食品の輸出促進(東日本大震災後の日本産食品に対する輸入規制)

日本政府は、「2019年に農林水産物・食品の輸出額を1兆円にする」という目標(「未来への投資を実現する経済対策」(2016年8月の閣議決定))を掲げ、また、その先の更なる輸出拡大に向け、政府一体となって取組を行ってきている。外務省としても、関係省庁・機関、日本企業、地方自治体などと連携しつつ、世界各国の在外公館などのネットワークを活用し、日本産農林水産物・食品の魅力を積極的に発信している。特に、54か国・地域の58か所の在外公館などには、日本企業支援担当官(食産業担当)を指名し、農林水産物・食品の輸出促進などに向けた取組を重点的に強化し、その他の国・地域においても、大使や総領事を筆頭に各国・地域の要人を招待するレセプションや文化行事などの様々な機会を捉え、現地で築いた人脈などを活用しながら精力的な取組を行っている(237ページ 特集参照)。

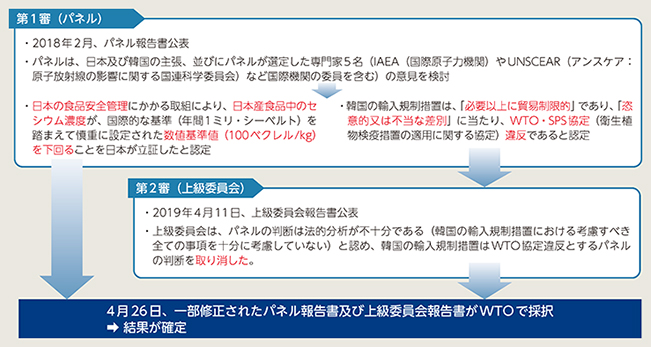

また輸出拡大の大きな障壁の一つとして、東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故後に諸外国・地域が導入した、日本産農林水産物・食品に対する輸入規制措置が挙げられる。震災・原発事故から約9年が経過したが、依然として21の国・地域(2019年12月現在)において、日本の農林水産物・食品などに対する輸入規制措置が維持されていることは重大な問題であり、この撤廃及び風評被害対策は政府の最重要課題の一つであるとの認識の下、外務省としても、関係省庁と連携しながら、全力で取組を行っている。韓国の水産物などに対する輸入規制措置に関しては、WTOの枠組みも活用して取り組んだ結果、2018年2月にWTOパネル(第一審に相当)が、韓国の措置は必要以上に貿易制限的であり、恣意的又は不当な差別に当たり、WTO/SPS協定違反であるとの報告書を公表した。しかし、2019年4月、最終審に当たる上級委員会は、パネルの法的分析が不十分(本来考慮すべき全ての事項を十分に考慮していない)として、パネル判断を取り消す内容の報告書を公表した。上級委員会は韓国の措置のWTO協定整合性自体を明示的に判断しなかった一方、日本産食品中の放射性物質濃度が国際的基準を踏まえて慎重に認定された数値基準を下回るとのパネルの事実認定は争いなく確定した。本件が新たな風評被害を生まぬよう、報告書の公表直後から関係国・地域に対し、あらゆる機会に報告書の内容を丁寧に説明しつつ、改めて科学的根拠に基づく早期撤廃を強く要請した。

こうした規制撤廃に向けた取組の結果、2019年にはバーレーン(3月)、コンゴ民主共和国(6月)、ブルネイ(10月)が輸入規制を撤廃するなど、これまで計33か国・地域(カナダ、ミャンマー、セルビア、チリ、メキシコ、ペルー、ギニア、ニュージーランド、コロンビア、マレーシア、エクアドル、ベトナム、イラク、オーストラリア、タイ、ボリビア、インド、クウェート、ネパール、イラン、モーリシャス、カタール、ウクライナ、パキスタン、サウジアラビア、アルゼンチン、トルコ、ニューカレドニア(フランス領)、ブラジル、オマーン及び上記3か国)が規制を撤廃した。また、2019年には、シンガポール、米国、フィリピン、アラブ首長国連邦、マカオ、EUが規制を緩和し、シンガポールについては2020年1月から条件付きでの輸入停止の解除が決定されるなど、国際的な理解が急速に広まり、規制の対象地域・品目が縮小されてきた(2019年12月末時点)。

引き続き、関係省庁、地方自治体などとより緊密に連携しながら、規制措置を維持する国・地域に対し、科学的根拠に基づく早期撤廃及び風評被害の払拭に向け、あらゆる機会を捉え、全力での働きかけ及び情報発信を行っていく(コラム参照)。

~日本酒講座~

毎年ロンドンで行われる世界最大規模のワイン品評会「インターナショナル・ワイン・チャレンジ」にSAKE部門が出来たのは2007年。現在、世界中で日本酒の人気はますます高まっています。「和食」がユネスコの世界無形文化遺産に登録された2013年頃から日本酒の輸出は量・額共に大きな伸びを見せ始め、2018年には25,746キロリットル(一升瓶で約1,400万本)を輸出し、輸出額は初めて200億円を突破しました。日本からの輸出が増える一方で、諸外国の中には輸入するだけではなく、自国でSAKEを生産する蔵元を持つ国も増えてきています。

在外公館では、外国要人などとの会食で日本酒を提供したり、天皇誕生日祝賀レセプションなどの大規模行事の際に日本酒で乾杯したりするなど、日本酒の活用に努めています。一般的に日本酒は様々な料理との相性が良いと言われ、提供した日本酒は多くの外国の方々から好評を得ています。

在外公館で日本酒を提供する際には、日本酒の正しい知識に基づいて説明することが重要です。日本酒の人気が海外で高まっているからこそ、日本の外交官一人ひとりが日本酒について深く理解していることが必要となっています。こうした認識の下、外務省では外部の専門家や蔵元の方を講師として招き、大使や総領事から一般職員まで在外に赴任する職員を広く対象として、2011年から日本酒講座を実施しています。外交活動の一環として人脈形成や対日理解の促進のために行う要人を招いた会食やレセプションなどの機会を通じ、日本酒を外交活動の武器としてより効果的に活用し、同時に海外において日本酒の評判を更に高めていくことが日本酒講座の狙いです。講座では、日本酒をふるまう目的意識、銘柄の選び方、それぞれの国の人に合わせた勧め方、上手な飲み方といった実際に提供する際の留意事項や、科学的に見た日本酒と他の酒類の違いなど、食文化の異なる外国人に明確に説明ができるように解説しています。また、料理に合わせた日本酒の選び方についても説明がなされます。在外公館で働く外交官一人ひとりが、日本酒のプロモーションを効果的に行うことができるように今後とも専門家や蔵元の方などと連携しながら、講座内容を充実させていきます。

福島県は美しい自然と奥深い歴史・伝統を有し、豊かな風土に育まれた多彩な農林水産物に恵まれております。しかし、2011年3月の東日本大震災とその後の原子力発電所事故により、福島県民を取り巻く環境は大きく変わりました。

震災直後、54の国と地域が本県産農林水産物の輸入を制限し、一時期は、輸出量が震災前に比べて約9割減少しましたが、政府の皆様の御尽力をいただきながら、食品の放射性物質モニタリング検査の実施と国内外における正確な情報の発信に継続して取り組んできた結果、輸入を制限している国や地域が20まで減少し、2018年度の輸出実績は過去最高を記録しました。

震災直後の福島のイメージから、本県を訪れる外国人観光客数は、震災前の約3割まで落ち込みました。県では、SNSなどによる情報発信を積極的に行うとともに、外国人クリエーターが制作したPR動画や農産物をモチーフにしたアニメーションの配信などに取り組んできました。その結果、2018年の外国人延べ宿泊者数は過去最高を記録したところです。今後も、福島ならではの「絶景」や「食」、「サムライスピリット」の魅力をいかして、外国人目線に基づく戦略的な情報発信を進化させていきます。

私は、風評の払拭には、熱意を持って、丁寧に情報を発信していくことこそが、最善の方法であると考えています。正確な情報を発信する「守り」の対策と、魅力を国内外に伝える「攻め」の対策を、今後も創意工夫を重ねながら積極的に進めていきます。

2019年、ヨーロッパを訪問し、各国でセミナーやレセプション、マルシェを開催しました。特に、アン・ブシェ欧州委員会保健・食品安全総局長との会談では、福島県の食の安全に関する取組について御理解をいただくなど、極めて重要な機会となりました。

政府の皆様には、輸入規制を実施している国・地域に対し、科学的根拠に基づいた正確な情報を発信しながら、早期の規制措置撤廃に向けた一層の働き掛けを行っていただくなど、引き続き、県産農林水産物の更なる輸出拡大と国内外の風評払拭に御尽力くださるよう期待しています。

2020年は東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。3月には本県から聖火リレーがグランドスタートし、7月には福島市においてソフトボールと野球競技が実施されます。復興五輪でもある本大会は、これまで世界中の方々からいただいた御支援に対する感謝の思いと本県の復興が着実に進んでいる姿を国内外に発信する絶好の機会ですので、福島の今を正しく理解していただき、福島を訪問していただくための取組を、国や関係機関を始め、本県に思いを寄せてくださる方々と「共働」しながら進めていきます。

(注:本コラムは、2020年1月に執筆いただいたものです。)

(2017年8月25日、ホーチミン)

(2018年3月24日、パリ)