4 資源外交と対日直接投資の促進

(1)エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保

ア エネルギー・鉱物資源をめぐる内外の動向

(ア)世界の情勢

近年、国際エネルギー市場には、①需要(消費)構造、②供給(生産)構造、③資源選択における三つの構造的な変化が生じている。①需要については、世界の一次エネルギー需要が、中国、インドを中心とする非OECD諸国へシフトしている。②供給については、「シェール革命」により、石油・天然ガスともに世界最大の生産国となった米国が、2015年12月に原油輸出を解禁し、また、トランプ政権の下で米国産の液化天然ガス(LNG)の更なる輸出促進を表明するなど、エネルギー輸出に関する政策を推進している。③資源選択については、エネルギーの生産及び利用が温室効果ガス(GHG)の排出の約3分の2を占めるという事実を踏まえ、再生可能エネルギーなどのよりクリーンなエネルギー源への転換に向けた動きが加速している。また、気候変動に関するパリ協定が2015年12月に採択されて以降、企業などによる低炭素化に向けた取組が一層進展している。

原油価格について見ると、サウジアラビアの天然ガス処理施設への攻撃(8月)や石油処理施設への攻撃(9月)で地政学リスクが高まったことによる油価高騰と米国を始めとする石油輸出国機構(OPEC22)非加盟国による原油増産と米中貿易摩擦の激化による需要増の鈍化による油価下落が繰り返されている。こうした油価の変動が将来のエネルギー安全保障に与える影響を引き続き注視していくことが重要である。

(イ)日本の状況

東日本大震災以降、日本の発電における化石燃料が占める割合は、原子力発電所の稼働停止に伴い、震災前の約60%から2012年には約90%に達した。特にLNGの割合が増加しており、発電量は全体の約4割に達している。同時に、石油、天然ガス、石炭などのほぼ全量を海外からの輸入に頼る日本の一次エネルギー自給率(原子力を含む。)は、震災前の20%から2014年には6.4%に大幅に下落し、2016年度には8.2%まで持ち直したものの、依然として低い水準にある。また、日本の原油輸入の90%近くが中東諸国からであり、天然ガスも20%近くが中東産となっている(いずれも2019年)。このような中、エネルギーの安定的かつ安価な供給の確保に向けた取組がますます重要となっている。

こうした状況を背景に、2018年7月には、「第5次エネルギー基本計画」が閣議決定された。この新たな「エネルギー基本計画」では、3E+S(「安定供給」、「経済効率性」、「環境適合」、及び「安全性」)の原則の下、安定的で負担が少なく、環境に適合したエネルギー需給構造を実現すべく、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組やエネルギーシステム改革の推進も盛り込まれており、2030年度の温室効果ガス26%削減(2013年比)に向けてエネルギーミックスの確実な実現を目指すとしている。

イ エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保に向けた外交的取組

エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保は、活力ある日本の経済と人々の暮らしの基盤をなすものである。外務省として、これまで以下のような外交的取組を実施・強化してきている。

(ア)在外公館などにおける資源関連の情報収集・分析

エネルギー・鉱物資源の獲得や安定供給に重点的に取り組むため、在外公館の体制強化を目的とし、合計53か国60公館に「エネルギー・鉱物資源専門官」を配置している(2019年末現在)。また、日本のエネルギー・鉱物資源の安定供給確保に関係する在外公館の職員を招集して、「エネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議」を毎年開催している。直近では2019年2月に東京で開催し、関係省庁や民間部門などからも参加を得て、エネルギー・鉱物資源を取り巻く国際情勢及びそれに応じた日本の戦略の方向性について、活発な議論を行った。また、2017年から特定地域を対象とした地域公館エネルギー・鉱物資源担当官会議を開催している。2019年には中東地域を対象としてエジプトで開催し、外務本省と在外公館、政府関連機関との連携強化の重要性、日本のエネルギー・資源外交及び再生可能エネルギー外交を効果的に推進していくための方策について議論を行った。

(イ)輸送経路の安全確保

日本が原油の約9割を輸入している中東からの海上輸送路や、ソマリア沖・アデン湾などの国際的に重要な海上輸送路において、海賊の脅威が存在している。これを受けて、日本は、沿岸各国に対し、海賊の取締り能力の向上、関係国間での情報共有などの協力、航行施設の整備支援を行っている。また、ソマリア沖・アデン湾に海賊対処のために自衛隊及び海上保安官を派遣して世界の商船の護衛活動を実施している。

(ウ)国際的なフォーラムやルールの活用

エネルギーの安定供給に向けた国際的な連携・協力のため、日本は、国際的なフォーラムやルールを積極的に活用し、世界のエネルギー市場・資源産出国の動向や中長期的な需給見通しなどの迅速かつ正確な把握に加え、石油の供給途絶などの緊急時における対応能力の強化に努めている。

6月、日本はG20議長国として、軽井沢で、「G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」を開催し、世耕弘成経済産業大臣、原田義昭環境大臣が共同議長を務めた。外務省からは辻清人外務大臣政務官が出席した。同会合で成果文書として採択された、閣僚声明及び「G20軽井沢イノベーションアクションプラン」において、「環境と成長の好循環」のコンセプトの重要性を共有するとともに、エネルギー分野では、「3E+S」(エネルギー安全保障、経済効率性、環境+安全性)を実現するエネルギー転換の推進力として、水素やCCUS23(二酸化炭素回収・利用・貯留)、カーボンリサイクルなどのエネルギーイノベーションの重要性などが確認された。6月のG20大阪サミットで採択された「大阪首脳宣言」では、エネルギー安全保障の確保の重要性やエネルギー転換に向けた革新的、クリーンで効率的な技術の更なる発展の重要性などについて確認された。12月、パリで第27回国際エネルギー機関(IEA)閣僚理事会が開催され、日本から、若宮健嗣外務副大臣及び松本洋平経済産業副大臣が出席した。同閣僚理事会に向けて、OECD日本政府代表部大使が議長を務める理事会で、アジアの新興国を始めとする非メンバー国との関係強化の在り方について議論が行われてきた。その結果、インドとの「戦略的パートナーシップ」の立ち上げに向けた協議開始が理事会議長国としての日本の主導で合意された。また、10年ぶりに閣僚コミュニケが採択され、日本も採択に向けた貢献を行った。

日本は、東アジア首脳会議(EAS)エネルギー大臣会合において、水素社会実現と運輸部門の脱炭素化、カーボンリサイクルに係る取組、分散型エネルギーイニシアティブに係る取組を紹介し、“Cleaner Energy Future Initiative for ASEAN(CEFIA)”を立ち上げ、地域におけるクリーンコール技術開発や天然ガス活用の重要性を共有した。また、日本で開催するエネルギーに関する三つの国際会議(水素閣僚会議、カーボンリサイクル産学官国際会議、LNG産消会議)に関しても、各国から歓迎された。

ウ エネルギー・資源外交に関する2019年の主な取組

(ア)エネルギー・資源外交政策の検討と打ち出し

1月、辻外務大臣政務官は、国際再生可能エネルギー機関(IRENA24)第9回総会(アラブ首長国連邦・アブダビ)に、河野外務大臣の代理として出席し、スピーチを行った。気候変動問題に対する国際社会の取組の機運が一層高まり、また再生可能エネルギーの発電コストが近年劇的に低下したことにより、世界全体として再生可能エネルギーの更なる導入拡大が求められている中、日本としても再生可能エネルギーの「主力電源化」という方針の実現に向け取り組んでいること、また、再生可能エネルギー普及拡大に向けた日本の経験をいかし、他のIRENA加盟国も直面する課題に対する先進的な解決策を有する国として、日本は世界の中で役割を果たしていく意図を表明し、日本の先進的な技術とイノベーションと、それらを後押しするための政策の例を紹介した。その上で、「環境と成長の好循環」の実現と世界のエネルギーアクセス改善に向け、日本が議長国のG20やTICAD7などの機会も活用し、再生可能エネルギーに関する世界の取組の促進に貢献していきたいと述べた。

(1月、アラブ首長国連邦・アブダビ)

(イ)エネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議の開催

2月25日から26日までの2日間、日本のエネルギー・鉱物資源の安定供給確保に関係する7か国・地域に所在する在外公館で当該業務に従事するエネルギー・鉱物資源専門官・担当官7人を集め、外務本省において、「エネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議」を開催した。本会議は、2009年から毎年東京で開催されており、2019年の戦略会議には、経済局長を始めとする外務本省関係者に加え、上記7人の在外公館職員、他省庁関係者が参加したほか、各種機構や民間企業関係者も交え、日本の資源の安定供給確保とエネルギー・資源外交を積極的に推進していく上での課題や対策などについて議論を深めた。

この戦略会議における議論を通じ、昨今のエネルギー情勢の下では各国のエネルギー政策が直接的、間接的に周辺国・地域のみならず世界全体のエネルギー情勢に影響を与えていること、また、国際エネルギー情勢を取り巻く環境は多様化し、不確実性が高まっている中、長期的な見通しを念頭に置きながら、短期的な変化に迅速に対応できる体制とするため、各在外公館においては任国及びその地域のエネルギー政策や需給状況などに関する現状を正確に把握することが必要であることなどの認識が共有された。

(ウ)在京外交団を対象とした川崎市及び横浜市における水素エネルギー関連施設の視察

3月19日、資源エネルギー庁、環境省及び川崎市の協力により、在京外交団を対象とした川崎市及び横浜市における水素エネルギー関連施設の視察(水素スタディーツアー)を実施した。

今回のスタディーツアーは、世界に先駆けて水素社会を実現するための「水素基本戦略」(2017年12月策定)に基づく日本の取組を在京外交団に紹介し、日本の水素技術及び関連施策を世界に発信することを目的として実施されたもので、合計12か国(13人)の大使館から参加があった。

川崎市・横浜市の臨海地域には、水素・燃料電池技術に関連した施設が多数集積しており、今回のスタディーツアーでは、三菱化工機(株)の水素ステーション、千代田化工建設(株)の「SPERA水素」デモプラント及び東芝エネルギーシステムズ(株)の自立型水素エネルギー供給システムを視察した。

また、水素エネルギーを利用している川崎キングスカイフロント東急REIホテルにおいて、水素の利活用拡大のための政策や技術に関するセミナーが開催された。

参加した外交団からは、最先端の水素エネルギー関連技術に高い関心が示され、視察先では活発な質疑応答が行われた。また、今回のスタディーツアーを通じて日本の水素エネルギー政策や民間企業の水素エネルギープロジェクトについて包括的に学ぶことができたとの感想が参加者から寄せられた。

(2)食料安全保障の確保

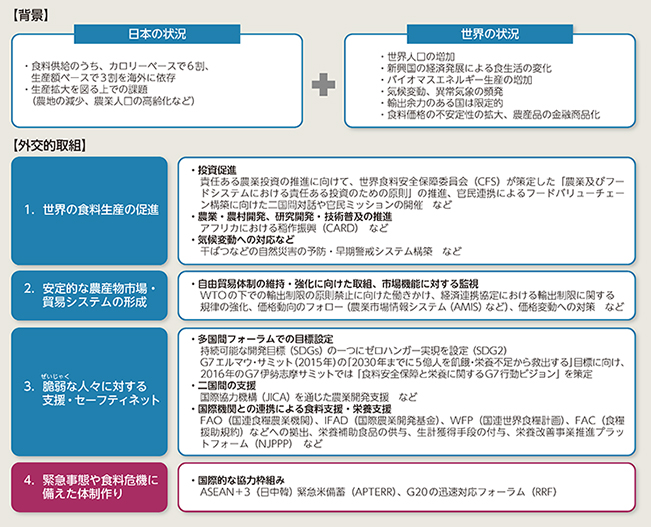

国連人口部の報告によれば、2019年の世界の人口は約77億人と推定されており、今後、サブサハラ・アフリカ及び南アジアを中心に増加し、2050年までに約97億人に達すると見込まれている。さらに、今後開発途上国において食生活が変化して畜産物の消費量が増加すると、畜産向け飼料としてその数倍の穀物需要が発生し、2013年の国連食糧農業機関(FAO)のレポートによると、2050年までに食料生産を2005年から2007年の水準から約60%増大させる必要があるとされている。一方、日本国内に目を向けると、日本の食料自給率(カロリーベース(農林水産省発表))は長期的に低下傾向で推移してきたが、近年は横ばいで推移しており、2018年度実績は37%となっている。日本は食料の多くを輸入に依存している状況が続いており、国民への安定的な食料の供給のためには、国内の食料生産の増大を図ることと、輸入及び備蓄を適切に組み合わせることが必要である。世界的には中長期的に需給のひっ迫が懸念される中、今後とも安定的な輸入を確保するためには、世界全体の食料増産を積極的に推し進める必要がある。また、万が一、主要生産国で同時に干ばつなどが発生し世界の食料供給が不足した場合に備え、国際社会の一員として貢献する必要がある。さらに、一時的な食料増産ではなく、環境負荷を低減しつつ食料増産を図る持続可能性の確保が求められる。加えて、食料は品質の経年劣化や病虫害などの被害を受けやすいという面があり、安定的な農産物市場や貿易システムを形成し、物流を改善する必要がある。これらの取組などを通して、日本の食料安全保障の確立を図っていかなければならない。

ア 食料安全保障に関する国際的枠組みにおける協力

G20の枠組みでは、5月にG20新潟農業大臣会合が開催され、「農業・食品分野の持続可能性に向けて-新たな課題とグッドプラクティス」をテーマとして、人づくりと新技術、フード・バリューチェーン(FVC)、SDGsについて議論が行われた。また、越境性動植物疾病への対応についても議論が行われ、特にASF25(アフリカ豚熱)については、国際社会が一致団結して対処することの重要性について認識を共有した。

地域的な協力も進展しており、APECでは、参加国・地域の当局のみならず民間セクターとも連携した形でAPEC食料安全保障に関する政策パートナーシップ(PPFS26)を通じて、関連の協力が進められている。2019年のチリ議長下では、持続可能なフードシステムの強化、イノベーションと新技術の適応、協働の促進とFVC・貿易の強化、機会をもたらす地域開発の強化をテーマとし議論が行われた。

イ 国連食糧農業機関(FAO)との連携

日本は、国際社会の責任ある一員として、食料・農業分野における国連の筆頭専門機関であるFAO27の活動を支えている。特に、日本は第2位の分担金負担国であり、主要ドナー国の一つとして、開発途上国に対する食料・農業分野での開発援助の実施や、植物検疫措置や食品安全の規格などの国際的なルール作りなどを通じた世界の食料安全保障の強化に大きく貢献している。また、日・FAO関係の強化にも取り組んでおり、年次戦略協議を実施しているほか、FAOの国内での認知度の向上と日本人職員の増強を図るための一般向けのセミナーを実施した。

(3)漁業(捕鯨・マグロなど)

日本は世界有数の漁業国及び水産物の消費国であり、海洋生物資源の適切な保存管理及び持続可能な利用に向け、国際機関を通じて積極的な貢献をしている。

捕鯨に関し、日本は、鯨類は科学的根拠に基づき持続可能な形で利用すべき海洋生物資源の一つであるとの立場を一貫して主張してきた。この基本方針の下、2019年6月30日、日本は国際捕鯨委員会(IWC28)から脱退し、同年7月、捕鯨を再開した。捕鯨は、日本の領海及び排他的経済水域(EEZ29)において実施され、IWCで採択された方式に沿って算出された、100年間捕獲を続けても資源に悪影響を与えない捕獲可能量の範囲内で行われている。

日本は、鯨類資源の持続可能な利用及び適切な管理に必要な科学的情報を集める目的で、長年にわたり鯨類科学調査を実施してきた。今後も、国際機関と連携しながら、国際的な海洋生物資源管理に協力するという方針の下、南極海鯨類資源調査(JASS-A30)やIWCとの共同目視調査(IWC-POWER31)などを実施し、IWCなどの国際機関に情報を提供していく(246ページ コラム参照)。

違法・無報告・無規制(IUU)漁業への早急な対策が国際社会として強く求められている中、日本はIUU漁業対策への取組を強化している。例えば、日本が議長を務めた2019年G20大阪サミットの首脳宣言において、日本のイニシアティブにより、「海洋資源の持続的な利用を確保し、生物多様性を含め、海洋環境を保全するために、IUU漁業に対処する重要性を認識」することに言及された。また、日本は、寄港国がIUU漁船に対して入港拒否などの措置をとることについて規定する「違法漁業防止寄港国措置協定」への加入を、未締結国に対して呼びかけている。

中央北極海では、直ちに商業的な漁業が行われる状況ではないが、地球温暖化による一部解氷を背景に、将来的に漁業が開始される際に、無規制な操業が行われることが懸念されたことから、2018年10月、北極海沿岸5か国に日本などを加えた10か国・機関により、「中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定」が署名された。日本は、2019年7月23日に受諾書を寄託し、同協定を締結した。

日本は、まぐろ類の最大消費国として、まぐろ類に関する全ての地域漁業管理機関(RFMO32)に加盟し、保存管理措置の策定に向けた議論を主導している。太平洋クロマグロについては、2019年の中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC33)北小委員会において、親魚資源量の回復などの科学的知見を踏まえ、日本から、資源の回復目標についての一定以上の達成率を維持する範囲で漁獲枠の増枠を提案した。一部の慎重な意見により、増枠は決定されなかったものの、漁獲上限の未利用分に係る翌年への繰越率を現状の5%から17%へ増加させること、また、台湾からの通報により大型魚の漁獲上限を台湾から日本へ300トン移譲することを可能とする保存管理措置の改正が、北小委員会及び年次会合で採択された。一方、大西洋クロマグロについては、資源量の回復状況を踏まえ、2017年の大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT34)の年次会合において、2020年までの総漁獲可能量(TAC35)が議論され、TACの増加が決定された。また、2019年の同年次会合においては、対象魚種の拡大などに関する条約改正条文が採択されるとともに、メバチなどの熱帯マグロのTACを逓減させることが決定された。

サンマについては、2019年の北太平洋漁業委員会(NPFC36)第5回委員会会合において、日本主導で、2020年漁期におけるNPFC条約水域(公海)でのTACを33万トンとする漁獲量規制が初めて決定された。また、各国は2020年の公海での漁獲量が2018年の実績を超過しないことが決定されたほか、2020年会合においては、TACの国別配分を検討することが決定され、資源管理の一層の深化が期待される。

ニホンウナギについては、日本主導の非公式協議において、2019年4月、資源管理措置に対する科学的な助言を行うことを目的とした科学者会合を定期的に開催することや、国際取引におけるトレーサビリティー(追跡可能性)の改善に向け協力することが、日本、韓国、台湾の間で確認された。

~国際社会への情報発信の取組~

2018年12月26日、日本は国際捕鯨委員会(IWC)からの脱退を発表しました。その後、国際捕鯨取締条約の規定に従い、2019年6月30日に脱退の効力が発生し、7月1日から、31年ぶりに捕鯨業が再開されています。

この決定について、2018年度の外交に関する国内世論調査においては、67.7%の回答者が評価すると回答しています。一方、日本のIWC脱退の情報が世界を駆けめぐった際、海外では、批判的な論調の報道もみられました。日本政府は、日本の捕鯨政策について国際社会の理解を深めるため、以下のポイントを中心に、主要メディア(ニューヨーク・タイムズ紙、ワシントン・ポスト紙など)への投稿、在外公館を通じた働きかけ、外務省幹部の海外出張の際の講演などあらゆる機会を活用して、捕鯨についての正確な情報の発信に取り組んできました。

日本は、鯨類の持続可能な利用の実現のため、鯨類資源の保存を重視しています。具体的には、日本はIWCで採択された算出方法に沿って、毎年の捕獲可能量を設定しています。実は、この算出方式は、100年間捕獲を続けても、資源に悪影響を及ぼさないとされているものです。

また、日本は、IWCが十分な資源量があると認めた鯨種のみの捕獲を許可しています。

日本の基本的立場は、水産資源の持続可能な利用です。IWCでは、加盟国89か国(日本の脱退前の2019年5月時点)のうち、この立場を共有する日本を含む41か国が協力し、持続可能な捕鯨の実現に向け一貫して取り組んできました。

また、日本の捕鯨は、何世紀にもわたり受け継がれてきた日本の文化の一部です。これは、IWCに留(とど)まりながらも捕鯨を続けているノルウェー、アイスランドや、先住民の文化として捕鯨が認められている米国やロシアと同様です。

日本はIWC脱退後も、国際機関と連携し、国際的な海洋生物資源の管理に協力していきます。2019年5月のIWC科学委員会でも、日本は、今後もIWCと共同の科学調査を継続するなど、国際機関と連携しながら科学的知見に基づく鯨類資源の管理に貢献していくとの方針を表明しており、日本のこの姿勢は各国から歓迎されています。

捕鯨をめぐっては、「反捕鯨」対「捕鯨支持」という、固定化された構図に基づき何十年にもわたって議論が繰り広げられていますが、日本が、正確な情報の発信を続ける中で、捕鯨をめぐる冷静な議論も見られるようになってきています。日本は、水産資源の持続可能な利用という基本方針の下、最新の科学的知見及び事実関係を踏まえ、相互尊重及び寛容の精神に基づいて議論できる環境を醸成するため、分かりやすい言葉で、時機を逸することなく、反論や正確な情報発信に粘り強く取り組んでいます。今後とも日本政府は、日本の捕鯨政策について国内外の支持を得られるように努めます。具体的な取組については、外務省ホームページを是非御覧ください。

(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/fsh/page25_001544.html)

(4)対日直接投資

「成長戦略フォローアップ」(2019年6月閣議決定)では、「2020年までに外国企業の対内直接投資残高を35兆円に倍増する(2012年比)」との目標が掲げられた(2018年末時点で30兆7,110億円)。2014年から開催されている「対日直接投資推進会議」が司令塔として投資案件の発掘・誘致活動を推進するとともに、外国企業経営者の意見を吸い上げ、外国企業のニーズを踏まえた日本の投資環境の改善に資する規制制度改革や投資拡大に効果的な支援措置など追加的な施策の継続的な実現を図っていくこととしている。2015年3月の第2回対日直接投資推進会議で決定した「外国企業の日本への誘致に向けた5つの約束」に基づき、2016年4月以降、外国企業は「企業担当制37」を活用し、担当副大臣及び外務副大臣との面会を行っている。また、2018年5月に開催された第6回対日直接投資推進会議では、政府一丸となって地域への対日直接投資を支援する「地域への対日直接投資サポートプログラム」を決定し、2019年4月に開催された第7回対日直接投資推進会議では、その取組を一層強化する「地域への対日直接投資集中強化・促進プログラム」を決定した。

外務省としては、対日直接投資推進会議で決定された各種施策を実施するとともに、外交資源を活用し、在外公館を通じた取組や政府要人によるトップセールスも行い、対日直接投資促進に向けた各種取組を戦略的に実施している。2016年4月に126の在外公館に設置した「対日直接投資推進担当窓口」では、日本貿易振興機構(JETRO)とも連携しつつ、日本の規制・制度の改善要望調査、在外公館が有する人脈を活用した対日投資の呼びかけ、対日直接投資イベントの開催などを行い、2018年度の各公館の活動実績は700件を超えた。また日本政府要人の外国訪問を捉えたトップセールスとして、2019年1月には安倍総理大臣が、英国首相官邸で開催されたビジネス・レセプションにおいて、幅広い英国企業の代表に対して対日投資を呼びかけた。日本国内では、2019年3月に外務省主催(関係省庁・JETROなど協力)で自由で公正な経済圏を世界へ広げる重要性、日本と東南アジア・米国・欧州における双方向の投資拡大と地方への投資誘致をテーマとして「グローバル・ビジネス・セミナー」を開催した。

(5)2025年国際博覧会の大阪・関西誘致

2018年11月23日、2025年国際博覧会が大阪・関西で開催されることが決定され、2019年は万博開催に向けた体制整備が進められた。1月30日、「一般社団法人2025年日本国際博覧会協会(10月21日以降は公益社団法人)」が設立され、政府は「平成37年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」を制定し(4月19日成立、5月23日施行)、この法律に基づき、5月31日、2025年国際博覧会の準備及び運営に係る業務を実施する法人として、同協会を指定した。12月には、開催期間を2025年4月13日から10月13日とすることも決定された。

6月21日に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」でも示されているとおり、博覧会国際事務局(BIE)総会において日本の開催計画(登録申請書)承認が得られ次第、できるだけ多くの国の参加を得るべく、参加招請活動を行う。

大阪・関西万博が掲げるテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」であり、2030年を目標年とする「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向けた取組を加速させることを目指す。同時に、万博は日本の魅力を世界に発信する絶好の機会ともなる。世界中の人に夢や驚きを与え、日本全体を元気にするような万博にするため、引き続きオールジャパンの体制で取り組んでいく。

22 OPEC:Organization of Petroleum Exporting Countries

23 CCUS:Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage

24 IRENA:International Renewable Energy Agency

25 ASF:African Swine Fever

26 PPFS:Policy Partnership on Food Security

27 FAO:Food and Agriculture Organization of the United Nations

28 IWC:International Whaling Commission

29 EEZ:Exclusive Economic Zone

30 JASS-A:Japanese Abundance and Stock-structure Surveys in the Antarctic

31 IWC-POWER:IWC - Pacific Ocean Whale and Ecosystem Research Programme

32 RFMO:Regional fisheries management organisation

33 WCPFC:Western and Central Pacific Fisheries Commission

34 ICCAT:International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas

35 TAC:Total Allowable Catch

36 NPFC:North Pacific Fisheries Commission

37 日本に重要な投資を実施した外国企業が日本政府と相談しやすい体制を整えるため、当該企業の主な業種を所管する省の副大臣などを相談相手につける制度