2 東部アフリカ地域

(1)ウガンダ

ウガンダは、1986年以来、ムセベニ大統領による長期政権の下、安定した内政を背景とした経済成長を維持し、東部アフリカの主要国として地域の安定に貢献している。同国北部に滞在する南スーダン難民を含め、難民の受入れも積極的に行っている。

サバクトビバッタ被害を受け、6月、日本は、国際連合世界食糧計画(WFP)を通じた約6,600万円の緊急無償資金協力を実施した。

(2)エチオピア

アフリカ第2位の人口(1.1億人)のエチオピアは、アフリカ連合(AU)本部などが所在するなどアフリカの政治において重要な位置を占め、また、経済面でも2019年まで堅調な成長率を記録した。3月、サバクトビバッタ被害を受けWFPを通じた約33億円の食料援助を実施した。

4月、新型コロナが拡大する中、日本の要請を受けたエチオピア政府の支援により、エチオピア航空を利用した在留邦人のアフリカ各国からの出国が実現した(2ページ 巻頭特集参照)。同月に行われたアビィ首相との電話首脳会談で、安倍総理大臣から在留邦人の出国に関する支援に謝意を表明した。

(3)ケニア

ケニアは、東アフリカ最大の港湾であるモンバサ港を擁し、東・中部アフリカの玄関口として地域経済の中心を担っている。また、ソマリア、南スーダンなどの平和構築にも尽力するなど、東アフリカの安定勢力として地域の平和と安定のために貢献している。ケニヤッタ大統領の指導の下、近年ケニア経済は堅調な成長を実現してきたが、新型コロナの感染拡大とロックダウン(都市封鎖)措置によって大きな経済的打撃を被っている。サバクトビバッタ被害を受け、3月、日本はWFPを通じた約3億9,600万円の緊急無償資金協力食料支援を実施した。

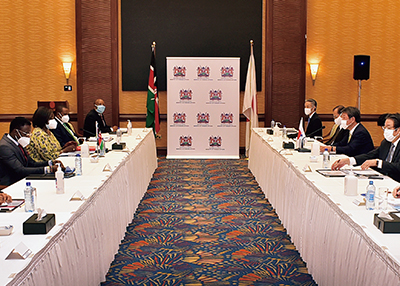

10月にフランスで行われた日・ケニア外相会談では、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達成に向けた協力やTICAD8に向けた連携などについて意見交換が行われた。また、2021年1月、茂木外務大臣はケニアを訪問し、ケニヤッタ大統領を表敬するとともに、オマモ外務長官やアミーナ・スポーツ・文化・遺産長官との会談を行った。

(4)コモロ連合

コモロ連合はインド洋に位置する島国であり、長く続いた政情不安や、気候条件に左右される農業主体の経済などが、経済成長・社会発展の障害となっている。1月には、タキディヌ外務・国際協力相付国際協力担当閣外相が来日し、中谷真一外務大臣政務官と会談を行った。

(5)ジブチ

ジブチは、インド洋を挟んでヨーロッパとアジア諸国を結ぶ世界貿易の大動脈に面し、地域の物流ハブ(拠点)を目指している。また、国際安全保障上の拠点であり、「自由で開かれたインド太平洋」を実現する上でも重要な国である。2011年から同国は海賊対処行動のための自衛隊の拠点を受け入れており、二国間関係は非常に良好である。

8月には、供与限度額を20億9,200万円とする、基礎教育アクセスの拡大及び就学環境の改善のための無償資金協力に関する書簡の交換を行った。

(6)スーダン

スーダンは、サブサハラ・アフリカ第2位の国土面積を持つ大国であり、原油、鉱物資源、ナイル川からの水資源や肥沃な耕地に恵まれている。同国は潜在的な経済発展の可能性を秘めているが、独立以来、合計約40年に及ぶ長い内戦によって発展が妨げられてきた。しかし、2019年4月に30年間続いたバシール政権が崩壊し、同年8月には国軍と国民のパワー・シェアリングに基づく新暫定政府が発足した。新暫定政府は、内戦の完全終結を優先課題に掲げ、2020年10月にはスーダン革命戦線との和平協定が署名された。また、イスラエルとの国交正常化合意のほか、米国によるテロ支援国家リストからの解除に伴う国際金融機関からの支援再開など、国際社会との関係は大幅に改善されつつある。国際社会はスーダンの変化を歓迎しており、6月にはベルリンでスーダン・パートナーシップ会合が開催され、日本からは鈴木馨祐(けいすけ)外務副大臣がオンラインで出席した。同会合では、各国から総額18億米ドルの対スーダン支援が表明された。

(7)セーシェル

セーシェルは、1人当たり国民総所得(GNI)が1万6,900米ドル(2019年)と、サブサハラ・アフリカ第1位の高水準であるものの、小島嶼(とうしょ)国として気候変動・防災などの分野での脆弱(ぜいじゃく)性を抱えている。

10月末、大統領選挙と国民議会選挙が平和裡(り)に実施され、野党のラムカラワン候補が54.9%の票を獲得して勝利するとともに、同候補が党首を務める野党セーシェル民主連合が35議席中25議席を占め、1977年のクーデター以降、セーシェル内政史上初となる民主的選挙による政権交代が実現した。

(8)ソマリア

ソマリアは、2012年に21年ぶりに正式な連邦政府を樹立したが、干ばつや洪水などの人道危機の発生や、テロ組織アル・シャバーブによる活動が継続しており、国造りの途上にある。

サバクトビバッタ被害を受け、3月、日本はWFPを通じた約3億4,100万円の食料援助を行った。

(9)マダガスカル

マダガスカルは2020年に独立60周年を迎えた東部・南部アフリカへの玄関口に位置する島国であり、「自由で開かれたインド太平洋」を実現する上で重要な国の一つとして、日本は同国最大のトアマシナ港の拡張事業を円借款で支援している。

7月、日本は子供の栄養改善を図ることを通じ保健サービスの改善に寄与する国際連合食糧農業機関(FAO)への拠出を通じた無償資金協力に関する書簡の交換を行った。経済面では、日本企業によるアフリカ最大規模の鉱山投資であるニッケル・コバルト地金の一貫生産事業がマダガスカル経済に貢献している。

(10)南スーダン

南スーダンでは、2013年12月の首都ジュバにおける衝突事件以降、混乱が続いており、政府間開発機構(IGAD)2による調停活動が継続している。2016年7月の2度目の衝突事件の後、2018年6月には恒久的停戦に関するハルツーム宣言が発出され、9月にはキール大統領、マシャール前第一副大統領らによって再活性化された衝突解決合意が署名された。新国民統一暫定政府の設立は、2019年5月、11月と2度にわたって延期されたが、2020年2月にようやく実現した。今後の内政の重要課題として、治安部門の改革(国軍と反政府武装勢力の統合)、新暫定国民議会の設置、新憲法の制定、暫定期間終了後の大統領選挙の実施を掲げている。

(11)モーリシャス

モーリシャスはインド洋上の海洋交通の要衝に位置する島国であり、「自由で開かれたインド太平洋」を実現する上で重要な国の一つである。

8月から9月の間、日本は、同国沿岸における油流出事故への対応として、国際緊急援助隊を派遣した。12月には、茂木外務大臣が日本の外務大臣として初めてモーリシャスを訪問し、ジャグナット首相やボダ外務・地域統合・国際貿易相と会談を行ったほか、油流出事故の被害及び復旧状況を視察した(139ページ 特集参照)。

現地時間7月25日、モーリシャスの南東沿岸で、ばら積み貨物船「WAKASHIO」(わかしお)が座礁しました。現地時間8月6日以降同船から約1,000トンの燃料が流出するなど、モーリシャスの環境に甚大な被害を及ぼし、観光業にも大きな影響を与えかねない事故となりました。

これに対し、日本は、モーリシャス政府からの要請や同国との友好関係などを総合的に判断し、3回にわたって国際緊急援助隊として専門家チーム(計19人)を派遣しました。一次隊(6人)は8月12日から21日までの間、海洋汚染状況調査やモーリシャス沿岸警備隊に対する油防除に関する研修などを行いました。二次隊(7人)は8月21日から9月11日までの間、三次隊(6人)は9月4日から18日までの間、サンゴ礁生態系、マングローブや鳥類などに関する環境への影響調査などを実施しました。また、一次隊及び二次隊は油関連資機材の携行・提供も行いました。

9月7日には、茂木外務大臣とジャグナット・モーリシャス首相との電話会談が行われました。茂木外務大臣は、日本政府としてもこの事故を重く受け止めており、モーリシャスの復旧と復興に向け、今後、迅速かつ中長期的な視点でこれまでにない規模で協力を進めたいと述べ、①海難事故防止、②汚染された環境の回復、③地域住民、特に零細漁業者の生計回復、④経済の回復・発展に必要なその他の協力を進めていく考えを伝えました。これに対し、ジャグナット首相からは、国際緊急援助隊の迅速な派遣や日本の支援の申出に謝意が表されるとともに、引き続き日本の協力を得たいとの発言がありました。この協力の具体化のため、10月24日からと11月22日からの2度にわたりJICA調査団が派遣されました。

12月には茂木外務大臣のモーリシャス訪問が実現しました。ジャグナット首相への表敬の際、茂木外務大臣から、油流出事故に関し、9月の電話会談で約束した対モーリシャス協力の進捗状況として、JICA調査団の活動にも言及しつつ、①調査結果を踏まえ、環境・漁業分野の技術協力プロジェクトを早期に開始する、②海難防止については、技術協力プロジェクトを早期に実施予定である上、海上航行監視を支援する無償資金協力もできるだけ早く実施できるよう準備を進めている、③経済の回復・後押しのために、モーリシャス政府の要請を受け、速やかな財政支援の実施をするとともに、日本から投資促進・官民合同ミッションの派遣を考えていることを伝達し、日・モーリシャス関係をかつてないほど強固なものとしたいと述べました。同訪問では、ボダ外務・地域統合・国際貿易相との会談や、モドゥー・ブルーエコノミー相の説明を受けながらの油流出事故の被害及び復旧状況の視察も行われました。

日本としては、一刻も早くモーリシャスの自然環境が回復し、新型コロナウイルス感染症を克服して経済や生活を取り戻せるよう、関係各国・機関や民間などと緊密に連携していく考えです。

(12月13日、モーリシャス・ヴァコア・フェニックス)

2 IGAD:Inter-Governmental Authority on Development、東アフリカ地域における地域経済共同体