2 中国・モンゴルなど

(1)中国

ア 中国情勢

(ア)経済

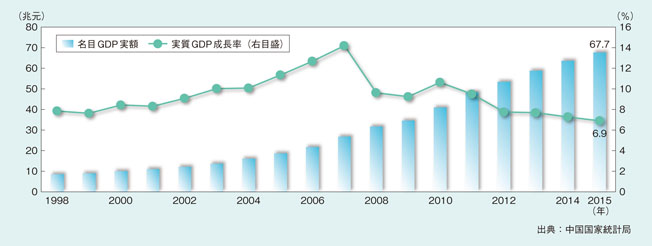

中国では、景気は緩やかに減速しており、2015年の実質GDP成長率は前年比6.9%増、貿易総額は前年比8.0%減(特に、輸入総額は前年比14.1%減)となっている。一方、足下では、地域や業種等によってばらつきがあり、例えば、製造業を始めとする第二次産業は減速する一方、金融、サービスを始めとする第三次産業は堅調であるなど、正に「まだら模様」の状態にある。

その一方で、金融動向に目を向けると、上海株式市場では株価が乱高下し、人民元は、同年8月に為替レート基準値算出方式の変更を受け、年末にかけて対ドルで約6%以上元安が進行する等、急激な変動が発生(同年11月末、国際通貨基金(IMF)は、人民元を特別引き出し権(SDR)構成通貨に組み入れることを決定。2016年10月から適用予定)、各種経済指標の鈍化等と相まって、中国経済に対する先行きに懸念を有する見方が強まった。

経済の安定成長の確保は、社会の安定の基礎であり、執政党たる中国共産党に対する中国人民の支持の源泉であるが、その確保は、競争力の低下、急速成長の負の遺産、「4兆元対策」の後遺症を背景として、これまでになく複雑で困難になっている。こうした中、中国共産党・政府は、中国経済の現状を「新常態(ニューノーマル)」と位置付け、中長期的には構造改革を通じて従来の投資・輸出主導の高速成長から消費・内需主導の中高速成長に経済発展モデルの転換を図り、同時に短期的には景気刺激策によって持続的な安定成長の確保を目指している。

2015年10月の五中全会(第18期中央委員会第5回全体会議)では、第13次5か年計画(2016~2020年)に関する建議を審議・採択したが、その中でイノベーションや開放等を経済政策の柱に位置付けた。また、習近平総書記が、2020年のGDP及び1人当たり所得を2010年比で倍増させるとの従来の目標を達成するために、この計画の期間中、年平均成長率のボトムラインは6.5%以上となることを明言した。同年12月の中央経済工作会議では、2016年及びその後の一定期間にわたる経済政策の基本方針として、財政政策等を通じて景気を下支えする姿勢を示しつつ、過剰設備や住宅在庫の解消、生産性向上を通じたサプライサイドの構造改革に力を入れていくとしている。2016年3月の全人代(全国人民代表大会)で決定される次期5か年計画において、短期的な痛みを堪えて中長期的な改革にどの程度踏み込んでいけるのかが注目される。

(イ)内政

経済成長が減速する中、貧富の格差、環境汚染、腐敗の蔓延(まんえん)、少数民族問題の激化といった様々な社会問題が深刻なレベルで顕在化している。習近平指導部は、2013年の三中全会(第18期中央委員会第3回全体会議)で「改革の全面的深化」を、翌2014年の四中全会(第18期中央委員会第4回全体会議)で「法治(法に基づく国家統治)」を掲げたことに続き、2015年10月の五中全会(第18期中央委員会第5回全体会議)で、習近平政権における初めての5か年計画となる第13次5か年計画(2016年から2020年までの発展計画)について議論し、各種問題に取り組む姿勢を明確にした。

習近平政権誕生以降、強力に推進されている反腐敗運動は2015年も継続して行われた。前年7月に立件された周永康(しゅうえいこう)氏(前胡錦濤(こきんとう)指導部の党中央政治局常務委員)に対し、6月、党籍と公職の剥奪及び司法機関による処分が決定されたほか、7月には人民解放軍の制服組トップであった郭伯雄(かくはくゆう)氏(前中央軍事委員会副主席)の党籍剥奪処分等が発表された。加えて12月には、上海市副市長、北京市共産党委員会副書記といった高官に対する取調べも相次いで発表され、地方高官も対象となった。

9月3日、天安門広場において、6年ぶりとなる軍事パレードが行われた。従来、軍事パレードは建国(1949年)を記念して、10年ごとの国慶節(中国の建国記念日(10月1日))に実施されてきたが、2015年は、2014年に新たに「抗日戦争勝利記念日」として国家記念日に制定された9月3日に行われた。社会情勢の面では、インターネット人口の増大等により、中国社会の価値観はますます多様化している。こうした中、中国国内では新たに「国家安全法」等に基づき締め付けを強める傾向が見られており、7月には多数の人権活動家や弁護士の拘束が報じられた。また、12月には人権派弁護士である浦志強(ほしきょう)氏に対し有罪判決が下され、国際社会からは中国の人権状況を憂慮する声が挙がっている。チベット族や新疆(しんきょう)ウイグル族の当局に対する不満も根強く存在している。

(ウ)外交

2015年は、外交面でも積極的な動きが見られた。2013年に習近平国家主席が提唱した「一帯一路(シルクロード経済ベルト・21世紀海上シルクロード)」構想を踏まえた活発な経済外交が展開され、高速鉄道を始めとするインフラ輸出に力が入れられた。7月にはBRICS(新興5か国:ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカ)開発銀行(本部:上海)の第1回総会が開催されたほか、12月にはアジアインフラ投資銀行(AIIB)の設立協定が発効し、中国主導の国際開発金融機関が本格的に始動する見込みとなった。

その一方で、中国の南シナ海における埋立て、拠点構築及びその軍事目的の利用を始めとする一方的な現状変更の試みは周辺諸国等との間で大きな軋轢(あつれき)を生んでいる(1-1(2)、2-1-6及び3-1-3(4)参照)。9月、習近平国家主席は米国を国賓訪問し、オバマ大統領との間で首脳会談を行い、習近平国家主席は、首脳会談後の共同記者会見で、「軍事化を追求する意図はない」と表明した。10月以降は米軍による「航行の自由」作戦が断続的に実施されており、今後の中国の出方に注目が集まっている。

なお、2020年まで「小康社会(いくらかゆとりのある社会)」を全面的に実現するため、中国外交は更に良好な外部環境の創設を目指すとされている。経済力をますます強化していく中国が今後外交面でいかなる行動をとっていくのかについて注目が高まっている。

(エ)軍事・安保

中国は継続的に高い水準で国防費を増加させており、2016年の国防予算も前年執行額比で7.6%増と高い伸び率を示しているが、その支出の細部内訳についての説明はなく、増額の意図についても明らかにされていない。こうした中、近年、核・ミサイル戦力や海・空軍戦力を中心とした軍事力は広範かつ急速に強化されているものと見られている。例えば、2012年、中国国防部は空母「遼寧(りょうねい)」の就役を正式に発表し、さらに2015年12月、2隻目の空母を建造中であることを発表した。

また、2013年11月の「東シナ海防空識別区」の設定や2015年11月の中国海軍情報収集艦による尖閣諸島接続水域外側の反復航行等、日本周辺海空域での中国軍の一方的な活動は活発化の傾向にある。

このような透明性を欠いた軍事力の広範かつ急速な拡大や、一方的な現状変更の試みの継続は、地域共通の懸念事項であり、日本としては関係国と連携しつつ、法の支配に基づく国際秩序に中国を関与させるよう努力していく考えである。

イ 日中関係

(ア)日中関係をめぐる情勢

日本と中国は東シナ海を隔てた隣国であり、緊密な経済関係や人的・文化的交流を有し、切っても切れない、最も重要な二国間関係の1つである。同時に、日中両国は政治・社会的側面において多くの相違点を抱えており、隣国同士であるがゆえに時に両国間で摩擦や対立が生じることは避けられない。個別の課題があっても、関係全体に影響を及ぼさないようにしていくことが重要であるとの考え方に基づき、日中両国は、2006年に「戦略的互恵関係」の構築に合意した。それ以来、両国は、首脳間で繰り返し「戦略的互恵関係」を推進することを確認してきた。

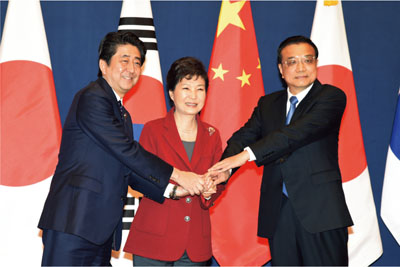

2015年は、日中関係の改善の流れが見られた1年となった。2014年11月に北京で行われた日中首脳会談後、それまで長い間停滞していた各種対話・交流が再開されるようになり、2015年1月には、約4年ぶりに日中安保対話が開催され、日中双方の安全保障政策等について意見交換を行った。3月には、韓国で行われた日中韓外相会議の機会を捉え、日中外相会談が行われた。4月のバンドン会議60周年行事(於:インドネシア)の際には、安倍総理大臣は、習近平国家主席と2度目となる首脳会談を行った。両首脳は、日中関係が改善の方向に向かっているとの認識で一致し、今後、様々なレベルで対話と交流を積み重ね、関係改善の流れを確かなものとしていきたいとの双方の意思を確認した。こうした両政府間の対話は下半期にも引き続き行われ、8月のASEAN関連外相会議(於:マレーシア)の際には、日中外相会談が行われた。また、10月には、楊潔篪(ようけつち)国務委員が訪日し、安倍総理大臣や菅義偉官房長官を表敬したほか、谷内正太郎国家安全保障局長とも意見交換を行った。そして、11月の韓国での日中韓サミットの際には、安倍総理大臣と李克強総理との初めての日中首脳会談及び2014年8月から通算6回目の外相会談がそれぞれ行われた。会談を通して、両首脳は、外相相互訪問の再開と、これを含むハイレベル交流の重要性を確認するなど、具体的な成果を得た。また、安倍総理大臣は11月のASEAN関連首脳会議の際に李克強総理と、COP21の際に習近平国家主席とそれぞれ立ち話を行い、前向きなやり取りを行った。

一方、累次のハイレベルでの接触において関係改善の基調については両国間で確認されてきているものの、中国公船による尖閣諸島周辺における領海侵入や東シナ海の境界未画定海域における一方的な資源開発が継続している。

尖閣諸島において、中国公船による領海侵入が初めて行われたのは2008年12月であるが、2015年を通じて、中国は、公船を尖閣諸島周辺海域にほぼ連日派遣し、1年間で35回(累計95隻)に及ぶ領海侵入を繰り返した。そもそも尖閣諸島は歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、現に日本はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。日本は、1885年以降再三にわたる現地調査を行い、清朝の支配が及んでいる痕跡がないことを確認の上、1895年1月に日本の領土に編入した。その後、日本政府の許可に基づき、尖閣諸島において鰹節製造などの事業経営が行われ、多数の日本人が同諸島に居住した。第二次世界大戦後は、サンフランシスコ平和条約によって尖閣諸島は米国の施政権下に置かれた。日本が1895年に国際法上、正当な手段で尖閣諸島の領有権を取得してから、東シナ海に石油埋蔵の可能性が指摘され、尖閣諸島に対する注目が集まった1970年代に至るまで、中国は日本による尖閣諸島の領有に対し、何ら異議を唱えてこなかった(1)。また、中国側は異議を唱えてこなかったことについて何ら説明を行っていない。

中国による一方的な現状変更の試みに対しては、日本の領土・領海・領空は断固として守り抜くとの決意で毅然かつ冷静に対応しており、外交ルートを通じ、厳重な抗議と退去の要求を繰り返し実施している。

不測の事態を回避するための「日中防衛当局間の海空連絡メカニズム」については、2015年1月及び6月の第4回及び第5回共同作業グループ協議の場に加え、2015年1月及び12月の日中高級事務レベル海洋協議第3回会議及び第4回会議の場においても議論を行った。日中双方は本メカニズムの早期運用開始に向けて引き続き協議を行うことで一致している。

日中両国は地域と国際社会の平和と安定のために責任を共有している。安定した日中関係は、両国の国民だけでなく、アジア・大洋州地域の平和と安定に不可欠であり、日本政府としては、「戦略的互恵関係」の考え方の下に、大局的観点から、様々なレベルで対話と協力を積み重ね、両国の関係を発展させていく。

(イ)中国による東シナ海での一方的資源開発の現状

近年中国は東シナ海において資源開発を活発化させており、政府として、日中の地理的中間線の中国側で、2013年6月以降新たに12基、それ以前から確認してきたものを含めると合計16基の構造物を確認している。

東シナ海における日中間の排他的経済水域及び大陸棚の境界は未画定であり、日本は日中中間線を基に境界画定を行うべきであるとの立場である。このように、いまだ境界が画定していない状況において、中国側が一方的な資源開発を進めていることは極めて遺憾である。日本としては、中国側による関連の動向を把握するたびに、その都度、中国側に対して、係る一方的な開発行為を中止するとともに東シナ海資源開発に関する日中間の協力に関する「2008年6月合意」の実施に関する交渉再開に早期に応じるよう強く求めてきている。2015年7月には、適切な形で関連情報を公表することとし、構造物の位置を示した地図や関連の写真の外務省ホームページに掲載した。

2015年11月に行われた日中首脳会談において、「2008年6月合意」に基づく協議再開を目指すことで一致したことを踏まえ、引き続き協議の即時再開と合意の早期実施を強く求めていく(1-1(2)、2-1-6及び3-1-3(4)参照)。

(ウ)日中経済関係

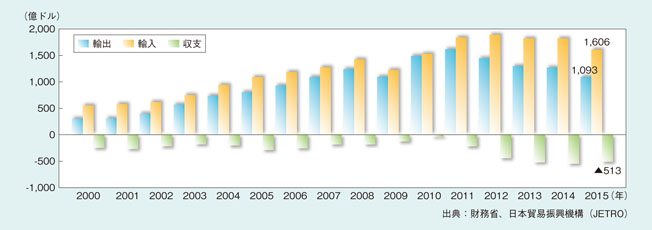

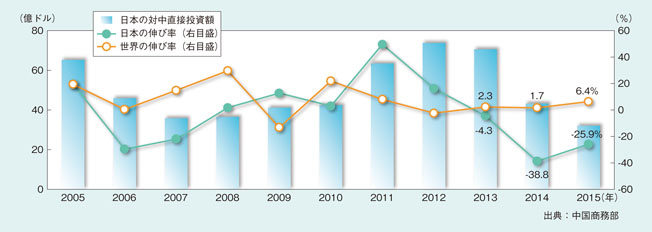

日中間の貿易・投資などの経済関係は、緊密かつ相互依存的である。2015年の貿易総額(香港を除く。)は約2,700億米ドルであり、中国は、日本にとって9年連続で最大の貿易相手国となっている。また、中国側統計によると、2015年の日本からの対中直接投資は、労働コストの上昇等により、約32億1,000万米ドル(前年比25.9%減(投資額公表値を基に推計))と、中国にとって国として第3位(第1位はシンガポール、第2位は韓国)の規模となっている。

2015年は、経済分野の各種対話と交流が活発に行われた。3月、国連防災世界会議(於:仙台)に出席するため、中国の閣僚として約3年ぶりに李立国(りりつこく)・民政部長が訪日し、岸田外務大臣らと懇談を行った。4月には、日中韓観光大臣会合に出席するため、李金早(りきんそう)・国家旅游局長が訪日した。また、日中韓3か国環境大臣会合(4月、於:上海(中国))、日中財務対話(6月、於:北京(中国))、日中省エネルギー・環境総合フォーラム(11月、於:東京)等の閣僚級の対話を実施した。両国の関係省庁が一堂に会する日中経済パートナーシップ協議については、7月に約4年ぶりに局次長級会合が、12月には約5年半ぶりに次官級会合が開催され、二国間・多国間の課題と協力について意見交換を行った。

民間レベルの経済交流も活発に行われた。5月、観光業界関係者など3,000人以上から成る日中観光文化交流団が訪中し、「日中友好交流の夕べ」において、習近平国家主席が対日関係重視のスピーチを行った。11月、日中経済協会・経団連・日本商工会議所が初めての合同訪中団を派遣し、李克強総理と会見した。同11月、曽培炎(そうばいえん)元副総理率いる中国企業家らが訪日し、東京で第1回日中CEO等対話を実施した。

実務レベルでは、第16回日中漁業共同委員会(7月、於:東京)、約3年半ぶりの日中社会保障協定政府間交渉(11月、於:東京)など各種対話が行われた。

(エ)両国民間の相互理解の増進

日本と中国の人的交流は、2015年は延べ約749万人であった(2014年は約513万人)。中国からの訪日者数は延べ約499万人(前年比107%増)と過去最高を記録し、中国人の旺盛な消費意欲が「爆買い」として注目を集めた。日本からの訪中者数は延べ約250万人(同8%減)であり、約22万人減少した。

中国との間では、2015年に「JENESYS2.0」により、中国から高校生や大学生など約3,500人を日本に招へいした。訪日した中国の若者は学校交流や企業視察などを通じて、「クールジャパン」を含めた日本の魅力、強みなどの日本ブランドに触れるとともに、日本の青少年との間で相互理解を深め、今後の日中関係の在り方などについて活発な意見交換などを行った。

日中関係の更なる発展のため、日本政府は高校生など次世代を担う青少年を日本に招へいしているほか、中国の中央政府や地方政府の指導者、政・経・官・学などの各界において一定の影響力を有する者、次世代の指導者、オピニオンリーダーなどの様々なレベル・分野の人材を日本に招へいし、幅広い関係構築・強化に努めている。参加者は日本の各界や有識者との意見交換や視察などを行い、これらの交流を通じて、被招へい者と日本関係者との間に良好な関係が構築され、日本に対する正確な理解が促進されることが期待されている。在中国日本国大使館では、2015年5月から6月及び10月から12月にかけて、SNS上で日本旅行の感想文と写真を募集するコンテストを実施したところ、投稿ページの閲覧数は3,500万に達し、高い関心を集めた。

また、4月には北京において歌舞伎公演が行われたほか、2015年10月から11月にかけての時期を「日中交流集中月間」と称し、北京を中心に様々な日中間の交流イベントを集中的に実施した(和太鼓YAMATO北京公演(10月13日~14日)、NHK交響楽団北京公演(10月31日)、芹洋子 日中友好訪中記念 四季歌 北京公演(11月13日)等)。

(オ)遺棄化学兵器問題

日本政府は、化学兵器禁止条約(CWC)に基づき、中国における遺棄化学兵器の廃棄処理事業に取り組んできており、河北省石家荘市、湖北省武漢市で移動式処理設備による廃棄処理及び吉林省敦化市ハルバ嶺地区での試験廃棄処理を進め、2015年7月に武漢市での廃棄処理事業を完了し、2015年末までに約3万9,000発の遺棄化学兵器の廃棄を完了するなど、着実に作業は進展している(2)。

~3度目の日本開催に向けて~

2008年12月13日、日本の麻生総理大臣は、中国の温家宝(おんかほう)国務院総理及び韓国の李明博(イミョンバク)大統領を福岡県に招き、第1回日中韓サミットを主催しました。

日中韓3か国の首脳会議は、それまでにも例がなかったわけではありません。1999年から2007年までは、ASEAN+3(日中韓)首脳会議の機会を利用して首脳会議を開いていました。首脳会議が積み重ねられていくうちに、その成果をフォローしたり、具体化したりするために、分野ごとに閣僚級会合や実務者レベルの専門家会合なども開催されるようになりました。

このように積み上げられた実績を背景に、ASEAN加盟国において開催されるASEAN+3首脳会議の機会ではなく、日中韓3か国において独立した首脳会議を開催すべきとの機運が高まり、2008年12月、福岡県において第1回日中韓サミットが開催されるに至ったのです。

その後、2012年まで毎年、日本、中国、韓国の順に開催された日中韓サミットでは、1999年以来積み重ねられてきた3か国間の協力の実績を基礎に、より多くの分野において、より充実した協力を実現すべく、首脳同士が直接顔を合わせて活発な議論を行ってきました。

また、サミットの前には、日中韓外相会議を開催し、サミットにおける議論の準備に万全を期すという慣行も確立されました。2015年、日中韓サミットに先だって、3月に約3年ぶりとなる日中韓外相会議が開催されたことも記憶に新しいところでしょう。

2015年に約3年半ぶりに開催された日中韓サミットでは、(1)日中韓の3か国による協力の枠組みが完全に回復されたこと、(2)日中韓サミットの定期的開催を再確認したこと及び(3)日本が議長を引き継ぐことに合意したことなど、大きな成果がありました。日本にとって、2016年は、通算3度目となる日中韓サミットの議長国を務める年となります。経済、環境、青少年交流など、幅広い分野で一層有意義な成果の上がるサミットを目指します。このような取組を通じ、日中韓3か国が有している地域の平和と繁栄のための責任を果たしていく考えです。

(2)台湾

ア 内政

2016年1月に総統選挙及び立法委員選挙が行われた。与党国民党が総統候補者を差し替える中、選挙戦は終始、野党民進党の優位に展開した。総統選挙は民進党の蔡英文(さいえいぶん)主席が当選し、立法委員選挙でも民進党が初めて単独過半数を占め、8年ぶりで与野党が交替することとなった。

経済面では、輸出の減少によって景気は弱い動きとなり、2015年の実質GDP成長率は前年比1.06%増(速報値)に鈍化した。

イ 両岸関係・外交

11月7日、中国の習近平国家主席と台湾の馬英九(ばえいきゅう)総統がシンガポールで面会し、1949年以来初めて中台双方の首脳による会談が行われた。日本としては、台湾をめぐる問題については、当事者間の直接の対話により平和的に解決されることを期待するというのが、従来の一貫した立場であり、こうした動きが地域の平和と安定に寄与することを期待しつつ状況の推移を注視していくことを表明した。

ウ 日台関係

日本と台湾との関係は、1972年の日中共同声明に従い、非政府間の実務関係として維持されている。日本にとって台湾は、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する重要なパートナーであり、大切な友人である。

このような状況を背景に、実務関係も深化しており、2015年には、公益財団法人交流協会と亜東関係協会の間で、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止や、競争法の適用等に関する協力文書が作成された。

5月、台湾における日本産食品への輸入規制が強化されたため、交流協会を通じて、科学的根拠に基づかない輸入規制の撤廃・緩和を行うよう台湾側に対し繰り返し申し入れた。

なお、台湾も、尖閣諸島について独自の主張を行っており、民間活動家による上陸を目指す動きや台湾当局船舶による尖閣諸島周辺海域の航行などの事案が発生しているが、日台関係全般に影響を及ぼすような事態には至っていない。

(3)モンゴル

ア 内政

8月、与党民主党・公正連合(人民革命党と民族民主党より構成)と野党人民党との大連立が解消された。これは民主党が、人民党の閣僚による600人以上の国家公務員の不当解雇、人民党議員による国家大会議における妨害行為等を理由に、人民党と締結した協力契約を破棄したことによる。エルベグドルジ大統領が連立の継続を呼び掛けたものの、エンフボルド国家大会議議長が新閣僚任命のための臨時会を招集した。これにより、新閣僚6人が任命され、民主党と公正連合のみから成る第2次サイハンビレグ内閣が9月に発足した。第2次サイハンビレグ内閣は、低迷する経済・財政状況を背景に、引き続き経済政策を第一とした「迅速に決定できる政府」を目指している。

2011年にGDP17.3%の経済成長を記録したモンゴル経済は、世界的な資源価格の低落や中国経済の低迷、さらには資源ナショナリズムを背景とする制限的な対モンゴル投資政策や法律の制定に起因する外国直接投資の減少により大幅に落ち込んだ。2011年から2013年にかけて二桁台の成長が続いていたものの、2014年には7.8%の成長となり、2015年も4%程度の見込みとなっている。

イ 日・モンゴル関係

自由、民主主義といった基本的価値や市場経済を共有するモンゴルとの間では、引き続き「戦略的パートナーシップ」としての友好関係の強化を目指していく。

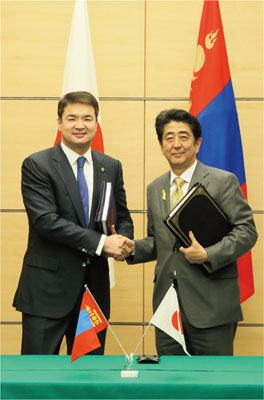

2015年も前年に引き続き、ハイレベルの交流が活発に行われた。モンゴルからは、サイハンビレグ首相(2月)、エンフボルド国家大会議議長(2月)、エルベグドルジ大統領(5月)が相次いで訪日し、10月には安倍総理大臣が日本の総理大臣としては初となる2度目のモンゴル訪問を行った。とりわけ、サイハンビレグ首相の訪日に際しては、モンゴルにとって初めての経済連携協定となる日・モンゴル経済連携協定(和文テキスト)が署名された。また、安倍総理大臣のモンゴル訪問時においては、エルベグドルジ大統領との8回目の首脳会談が実施された。このほか、産業相、人口開発・社会保障相、法務相、保健・スポーツ相、食糧・農牧業相ら、複数のモンゴルの閣僚が訪日した。

さらに、外交当局間においては、新たな試みとして、9月に第1回日米モンゴル協議がニューヨークで開催され、経済分野や多国間・地域における協力及び地域情勢等について、幅広い意見交換が行われた。

1 1950年代及び60年代には、尖閣諸島が日本の領土であることを前提として作成された中国側の資料があることが確認されており、外務省としては、例えば、中国側が1969年に発行した、尖閣諸島を日本領土として標記した地図についても、尖閣諸島が日本の領土であることを前提として作成されたものであると考えられ、外務省ホームページに掲載している。

2 中国の領域内に遺棄された旧日本軍の化学兵器は、これまで、北は黒竜江省から南は広東省までの広い範囲で約5万3,000発が確認されており、また、吉林省ハルバ嶺地区には約30万発から40万発が埋設されていると推定されている。日本政府は、日中共同で現地調査を行うとともに、中国政府の協力の下、廃棄処理事業及び各地での発掘・回収事業を進めている。