2 日本外交の展開

2015年は、第二次世界大戦の終結から70年目に当たり、戦後日本の歩みを振り返る年となった。天皇皇后両陛下は、4月にはパラオを御訪問になり、戦争により亡くなられた人々を慰霊し、平和を祈念された。また、天皇皇后両陛下は、国交正常化60周年に当たる2016年1月に国際親善のために御訪問されたフィリピンでも、戦争により亡くなられた人々を慰霊し、平和を祈念された。

2015年8月に発表された内閣総理大臣談話では、先の大戦への道のり、戦後の歩み、20世紀という時代を大きく振り返り、その教訓を胸に刻んで、戦後80年、90年、100年に向けてどのような日本を創り上げるのかを世界に向けて発信した。

日本は、厳しさを増す国際情勢の中で国益の増進に全力を尽くすとともに、国際社会の平和と繁栄に貢献し、これまでの平和国家としての歩みを更に前に進めていく。

(1)地球儀を俯瞰する外交と「積極的平和主義」

日本にとって望ましい、安定しかつ予見可能性が高い国際環境を創出していくためには、外交努力をもって世界各国及び国際社会との信頼・協力関係を築き、国際社会の安定と繁栄の基盤を強化し、脅威の出現を未然に防ぐことが重要である。

この観点から、安倍政権発足以降、日本政府は国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和、安定及び繁栄の確保に貢献する外交を地球儀を俯瞰する観点から展開してきた。

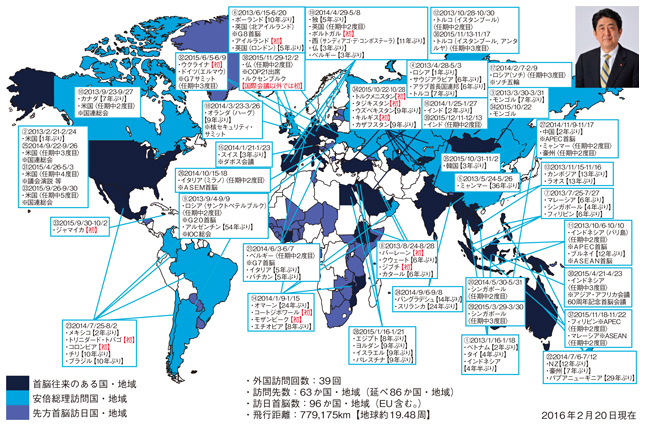

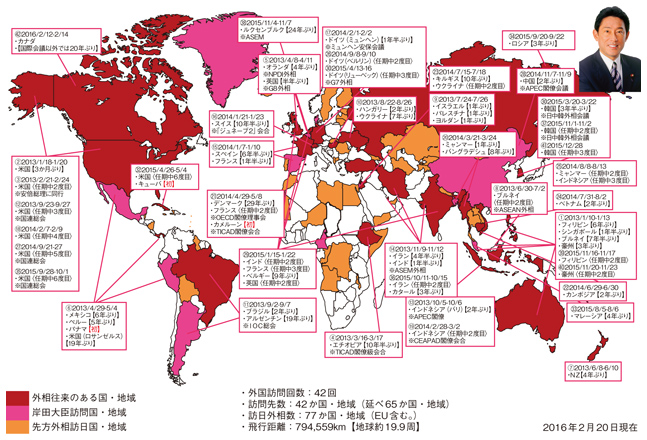

安倍晋三総理大臣はこれまで、63か国・地域(延べ86か国・地域)を訪問し、400回近く首脳会談を行った。岸田文雄外務大臣は、42か国・地域(延べ65か国・地域)を訪問し、604回外国要人との会談(うち、外相会談は104か国との間で延べ247回)を行った(2016年2月20日時点)。この結果、国際社会における日本の存在感が着実に高まり、安倍総理大臣と各国首脳、岸田外務大臣と各国外相との個人的な信頼関係も深まっている。

また、日本が継続して行っている、軍縮・不拡散、平和構築、開発、防災、気候変動、人権、女性、法の支配の確立といった地球規模課題への取組は、「積極的平和主義」の取組の重要な一部分であり、日本の外交努力とその成果は国際社会から高く支持・評価されている。

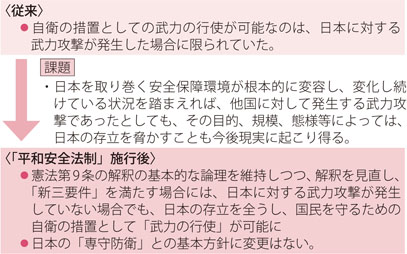

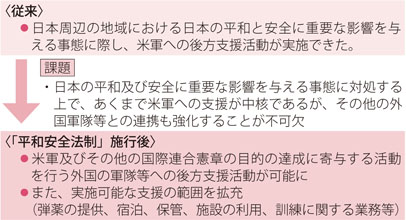

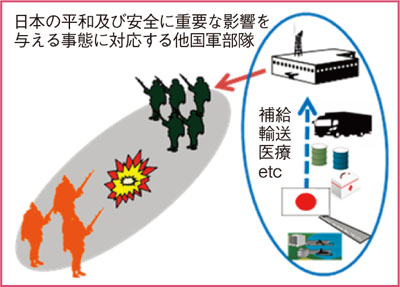

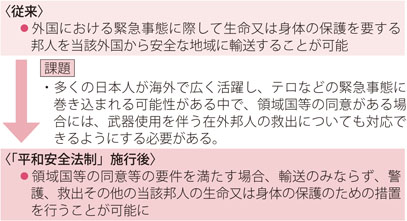

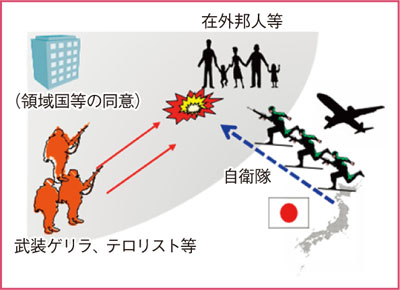

グローバル化や技術革新によって世界がつながり、脅威が多様化・複雑化している現在の安全保障環境においては、どの国も一国だけでは平和と安全を守ることはできない。国際社会も日本が国際社会の平和と安定のために積極的な役割を果たすことを期待している。2015年9月に成立した「平和安全法制」は、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に対して「切れ目のない対応」を可能にし、また、日本の国際社会の平和と安定に対する一層の貢献を可能にするものである。

(2)日本外交の三本柱

日本の国益を守り増進するため、引き続き、①日米同盟の強化、②近隣諸国との関係推進及び③日本経済の成長を後押しする経済外交の推進を三本柱として外交に取り組んでいく。

日米同盟は日本外交の基軸である。アジア太平洋重視政策(リバランス)をとる米国と連携し、今後も日米同盟をあらゆる分野で強化していく。

現在、日米同盟はかつてないほど盤石となっている。日米両首脳は、4月の安倍総理大臣訪米の際、地域や世界の平和と安定の確保に引き続き主導的な役割を果たしていくことを確認し、安倍総理大臣は、連邦議会上下両院合同会議で「希望の同盟へ」と題する演説を行った。また11月のアジア太平洋経済協力(APEC)の際の首脳会談では、日米同盟を基軸として地域の平和と繁栄のためにネットワークを構築していくことで一致した。

4月には、日米安全保障協議委員会(「2+2」)が開催され、新たな日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)が発表された。新ガイドラインは、平和安全法制とともに日米同盟の抑止力・対処力を一層強化するものであり、その下での取組も含め、幅広い分野における協力を拡大・強化していく。

沖縄の負担軽減は政府として全力で取り組むべき問題であり、米軍の抑止力を維持しつつ普天間飛行場の危険性を除去すべく、一日も早い辺野古への移設に向けて取り組んでいく。

日本を取り巻く環境を安定的なものにする上で、近隣諸国との関係強化は重要な基礎となる。11月には韓国において約3年半ぶりとなる日中韓サミットが開催され、3か国による協力の枠組みが完全に回復し、日中韓サミットの定期的開催が再確認された。

日中関係は、最も重要な二国間関係の1つである。両国は、地域と国際社会の平和と安定のための責任を共有している。前年の累次の首脳会談及び外相会談を踏まえ、日中関係は全体として改善の方向にある。日本としては、今後とも、各分野における対話と協力を進め、「戦略的互恵関係」の更なる推進に努めていく。その一方で、東シナ海情勢は悪化していることを踏まえ、中国の尖閣諸島周辺における領海侵入や境界未画定海域における一方的な資源開発等については、日本として主張すべきは主張しつつ、引き続き、毅然かつ冷静に対応していく。

韓国は、戦略的利益を共有する最も重要な隣国である。11月の日中韓サミットに際して、第2次安倍政権発足後初となる日韓首脳会談が開催され、12月末の日韓外相会談では、慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に解決されることが確認された(P24「日韓両外相共同記者発表」参照)。また、日韓両首脳は、今回の合意を両首脳が責任を持って実施すること、また、今後、様々な問題に、この合意の精神に基づき対応することを確認した。この合意を受け、日韓関係を未来志向の新時代へと発展させていく。

厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、アジア太平洋地域における、自由や民主主義を始めとする価値を共有するパートナーとの協力関係の強化が重要である。基本的価値と戦略的利益を共有する「特別な関係」にあるオーストラリアとは、ターンブル新政権とも「揺るぎない戦略的関係」を確認し、引き続き協力の拡大と深化を行っている。「世界で最も可能性を秘めた二国間関係」にあるインドとは、12月の安倍総理大臣の訪印の際のモディ首相との日印首脳会談において「日印新時代の幕開け」が確認された。

東南アジア諸国連合(ASEAN)各国とは、首脳レベルを含めた要人往来や日・ASEAN首脳会議等を通じて、広範な分野で協力関係が一層強化されている。

ロシアとは政治対話を積み重ね、2015年は2回の首脳会談を実施した。また、最大の懸案である北方領土問題について、9月の岸田外務大臣のロシア訪問で平和条約締結交渉を再開した。北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結すべく、一層力を入れて交渉に当たるとともに、様々な機会を活用して政治対話を積極的に行っていく。また、ウクライナ情勢の平和的解決に向け、G7の連帯を重視し、2016年にはG7サミットの議長国として積極的な役割を果たしていく。

北朝鮮については、2016年1月の核実験及び相次ぐ弾道ミサイル発射を断固非難する。「対話と圧力」、「行動対行動」の方針の下、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決を目指す。北朝鮮による拉致問題は、日本の主権と国民の生命・安全に関わる重大な問題であると同時に基本的人権の侵害という国際社会全体の普遍的な問題である。日本としては、その解決を最重要外交課題の1つと位置付け、国際社会とも協力しつつ、全力を尽くしていく。

日本経済の成長を後押しする経済外交の推進は、日本にとって最重要施策の1つである。資源の少ない海洋国家である日本にとって、開放的でルールに基づいた安定した国際経済秩序の維持と発展は極めて重要である。力強い日本を取り戻し、日本経済を再生させるために、G7、G20や世界貿易機関(WTO)、経済開発協力機構(OECD)、APECといった経済に関する様々な国際枠組みを活用し、国際経済秩序の構築に貢献していく。

10月には、約8億人の人口と世界の国内総生産(GDP)の約4割を占める巨大な「1つの経済圏」を生み出す環太平洋パートナーシップ(TPP)協定が大筋合意に至り、2016年2月に署名された。TPP協定はモノの関税だけでなく、サービス、投資、知的財産、国有企業等について、幅広い分野で21世紀型のルールを構築するものであり、今後の世界の貿易・投資ルールの新たなスタンダードを提供することが期待される。また、中小企業を含む日本企業が、世界の成長センターであるアジア太平洋地域の市場につながり、活躍の場を広げていくであろうことも注目される。さらに2015年には、日・オーストラリア経済連携協定(EPA)の発効、日・モンゴルEPAの署名など、二国間のEPAでも進展が見られた。こうして海外市場の活力を取り込み、日本経済の成長につなげる基盤が着実に構築されている。

日本企業の海外展開を通じて新興国を始めとする諸外国の成長を取り込んでいくため、官民の連携が必要であり、安倍総理大臣及び岸田外務大臣を始めとして積極的にトップセールスを行っている。また、官民連携の業務を総合的に進めるため、9月には外務省に「官民連携推進室」が設置された。今後もインフラシステムの輸出等を官民一体となって進めていく方針であり、特に使いやすく長持ちし、環境に優しく災害の備えにもなるインフラ整備を目指す「質の高いインフラパートナーシップ」を通じたインフラ投資を、アジアを中心に推進していく。

(3)グローバルな課題への取組

2015年は戦後70年であるとともに、国連創設70年及び日本の被爆70年に当たる節目の年であった。10月、日本は国連加盟国中最多となる11回目の安保理非常任理事国に選出された。2016年は日本の国連加盟60周年であり、この機会を通じ、国連との連携を強化し、「積極的平和主義」の実践として、世界の平和と安定のための議論を今後もリードしていく。また、国連が国際社会の現実を反映し、課題により良く対応できるよう、包括的な国連改革における最重要課題である安保理改革の推進に努めていく。

日本は、国際社会においても、脆弱(ぜいじゃく)な立場に置かれた人々を大切にし、個々の人間が潜在力を最大限生かせる社会を実現すべく、「人間の安全保障」の考えの下、国際貢献を進めてきた。

「女性が輝く社会」の実現は安倍政権の最優先課題である。8月には前年に続き、「すべての女性が輝く社会」の実現を目標として、国際女性会議「WAW!」(World Assembly for Women)が開催された。

人権や基本的自由は普遍的価値であり、社会の中で脆弱(ぜいじゃく)な立場にある人々こそ、その十分な恩恵を享受しなくてはならない。国連総会第3委員会及び国連人権理事会では児童の人権についても議論が行われ、日本も積極的に議論をリードしてきている。2014年に日本は「障害者の権利に関する条約」の締約国となり、その国内法制度整備の一環として、「障害者差別解消法」が2016年4月に施行される予定である。また、日本は超高齢化社会に突入しており、高齢化社会に係る豊富な知見を世界と共有していく。

個人を保護し、その能力を開花させる「人間の安全保障」において、保健は重要な位置を占める。日本が「人間の安全保障」の考えに立ち、保健を含む地球規模の課題の解決により主要な役割を果たすことは、正に「積極的平和主義」の実践である。強靱(きょうじん)で持続可能な保健システムの構築は経済・社会の発展の基礎であり、国際社会の安定にもつながることから、日本は政府開発援助(ODA)も活用しつつ、世界の全ての人が基礎的保健医療サービスを受けられること(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ)を推進しており、また、感染症による公衆衛生危機に対する国際的な対応能力強化に向けて貢献している。

9月の国連サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、日本もその策定に積極的に貢献した。同アジェンダでは、保健などミレニアム開発目標(MDGs)では十分に達成されなかった目標に加え、環境や格差など新たな目標を含む一連の持続可能な開発目標(SDGs)が掲げられており、全ての国が実施に取り組むこととされている。日本は同アジェンダを着実に実施し、「人間の安全保障」の考えに基づき、保健、教育等の課題やジェンダーや防災の主流化に取り組んでいく。

2月、国際社会におけるODAをめぐる環境の変化を踏まえて、「開発協力大綱」が閣議決定された。①非軍事的協力による平和と繁栄への貢献、②人間の安全保障の推進及び③自助努力支援と日本の経験と知見を踏まえた対話・協同による自立的発展に向けた協力の3点を基本方針とし、今後も様々な開発課題に積極的に貢献していく。

地球規模での温室効果ガスの排出量の削減のため、12月、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)において、史上初めて全ての国が参加する公平かつ実効的枠組みであるパリ協定が採択され、日本も採択に際して積極的な貢献を行った。この歴史的な合意を全世界の気候変動対策に関する取組につなげるよう貢献していく。

幾多の災害を経てきた日本にとって、防災は強みを生かせる分野である。日本は3月に仙台市で第3回国連防災世界会議をホストし、各国の政策に防災を取り入れる「防災の主流化」を推進した。

安全保障、グローバル課題、国際協力など外交の様々な局面で日本の優れた科学技術を活用する科学技術外交を推進すべく、9月には、外務大臣の科学技術顧問が任命された。

唯一の戦争被爆国、そして国際社会の責任ある一員として、日本は核兵器のない世界の実現に向けて国際社会の取組を主導してきた。現在の国際的な核軍縮・不拡散体制の基礎となっている核兵器不拡散条約(NPT)体制を維持・強化すべく、被爆70年という節目の年に開催された2015年NPT運用検討会議で議論をリードした。

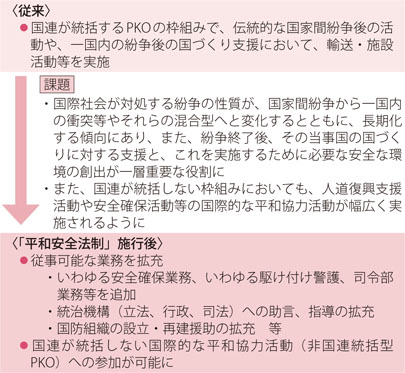

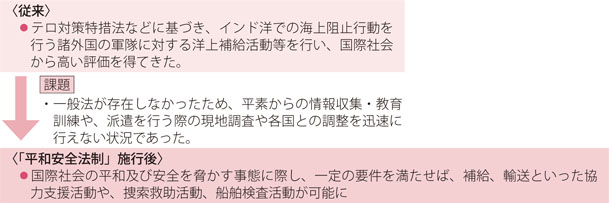

日本は、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国連平和維持活動(PKO)への協力を重視しており、これまで計13の国連PKOミッションなどに延べ1万人以上の要員を派遣し、国際平和協力の分野での実績は国内外から高い評価を得ている。現在は国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し、2011年から司令部要員(2016年2月現在4人)を、2012年から施設部隊(2016年2月現在353人)を派遣している。

2015年において、国際社会は深刻化するテロとその根底にある暴力的過激主義への対応を迫られ、6月のG7エルマウ・サミット(於:ドイツ)首脳宣言でもテロと暴力的過激主義に対する闘いが言及された。日本は、2月に約1,550万米ドルの中東・アフリカでのテロ対処能力向上支援を表明したほか、12月には外務省に「国際テロ情報収集ユニット」を設置し、国内外の日本人の安全確保に全力を挙げている。

シリア危機が長期化する中で発生している大量の難民問題に関して、9月の国連総会において安倍総理大臣から、シリア・イラクの難民・国内避難民向けの支援として約8億1,000万米ドルの支援や、EU周辺国に対する約250万米ドルの人道支援を実施する旨表明した。さらに11月には、EU周辺国に対する約270万米ドルの追加的な支援を表明した。また、2016年2月にロンドンで開催されたシリア危機に関する支援会合では、難民・国内避難民を抱えるシリア・イラク及び周辺国に対する約3億5,000万米ドルの支援を表明した。

南シナ海において見られる大規模かつ急速な埋立て、拠点構築及び軍事化利用等の現状を変更し緊張を高めるあらゆる一方的な行動に対しては、開かれた海洋の維持・発展のため、「海における法の支配の三原則」に基づき、ODAも活用しつつ関係国と連携して取り組んでいる。

ソマリア沖・アデン湾、アジアにおける海賊対策等を通じた海上交通路の安全の確保及び宇宙空間やサイバー空間における「法の支配」の実現と強化、さらに北極における新たな機会と課題に取り組んでいく。

(4)対外発信と外交実施体制の強化

2015年においては、平和国家としての歩み、アジア太平洋地域や世界の平和と発展に対する貢献等を発信した。2016年は日本のG7伊勢志摩サミットの主催を始め、日本が国際社会の議論をリードする多くの貴重な機会がある。こうした機会を十分に活用し、日本の正しい姿を強く発信していくとともに、日本の多様な魅力を生かして、親日派・知日派を拡大し、日本の対外発信を強化していく。

外務省は、総合的な外交実施体制の強化に引き続き取り組んでいる。更なる合理化のための努力を行いつつ、他の主要国に劣らぬ外交実施体制の水準を確保できるよう、在外公館体制及び人員体制の整備に努めていく。

天皇皇后両陛下は、戦後70年の節目に当たる2015年の4月8日から9日まで、戦没者の御慰霊と日本とパラオ共和国との友好親善関係増進のため、パラオ共和国を御訪問になりました。ペリリュー島の西太平洋戦没者の碑及び米陸軍第81歩兵師団慰霊碑での慰霊行事は、パラオ、ミクロネシア連邦及びマーシャル諸島共和国のミクロネシア3国の大統領夫妻も出席して行われました。両陛下は、先の大戦において亡くなられた人々をしのび、世界平和への思いを込めて、日米両方の慰霊碑に御供花されたほか、パラオ、ミクロネシア及びマーシャルの大統領夫妻ともお会いになりました(パラオを含む太平洋島嶼国との関係については、2-1-5(3)参照)。

今回の御訪問は、パラオにとっても歴史的な行事でした。特に、両陛下の御訪問実現を何としても成功させたいとのレメンゲサウ大統領の強い思いは、パラオ政府全体から国民に行き渡り、御訪問準備の過程においても、大統領のリーダーシップが感じられました。また、ミクロネシアのモリ大統領夫妻及びマーシャルのロヤック大統領夫妻をパラオに招待し両陛下を共にお迎えしたいとのアイディアも、レメンゲサウ大統領のものでした。両陛下のお気持ち及び相互の連帯の強いミクロネシア及びマーシャルの首脳の感情も考慮した上での配慮であったと思われます。

パラオでは第2次世界大戦終了まで30年間パラオを統治した戦前の日本の天皇陛下のイメージが年配者を中心に残っていることもあり、御訪問前には両陛下の人物像に大きな関心が持たれていました。今次御訪問期間中、両陛下が沿道に詰めかけた大勢の奉迎者に対してお召し車の窓を開けて手を振って笑顔でお応えになり、また、ペリリュー島の住民を含めて数百人の市民、公務員等と心を込めて握手をされ、お言葉を交わされたことは、パラオ国民が両陛下のお人柄に直接触れる機会となりました。

両陛下の真摯な御慰霊の御様子そして数多くの奉迎者や関係者に示されたお心遣いは、両陛下そして日本に対する好感度を高め、日本とパラオそして日本とミクロネシア及びマーシャルとの友好親善関係のより一層の強化につながりました。

2015年9月、あらゆる事態に対し切れ目のない対応を可能にするとともに、国際社会の平和と安定に一層貢献するための「平和安全法制」が成立しました。

政府は「平和安全法制」について、様々な機会を通じ、国際社会に対し透明性をもって丁寧に説明しており、アジア諸国や欧米諸国を含む、世界中の多くの国から支持と理解を得ています(制定の背景、制定に至るプロセス及び各国からの評価等については、3-1-1参照)。

| 2007年5月~2009年6月 2013年2月~2014年3月 |

日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、安全保障の法的基盤を再構築する必要があるとの問題意識の下、集団的自衛権の問題を含めた憲法との関係につき研究を行うため、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」を開催 |

|---|---|

| 2014年7月 | 閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」において、法案の作成に向けた基本方針を決定 |

| 2015年5月 | 「平和安全法制」関連2法案(平和安全法制整備法及び国際平和支援法)を国会に提出 |

| 2015年9月 | 衆議院・参議院合わせて200時間を超える審議の上、野党3党の賛成も得て「平和安全法制」が成立 |

(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること

(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと

(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

閣議決定により、離島の周辺地域等において武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない等の場合の治安出動や海上における警備行動等の発令手続を迅速化