5 大洋州

(1)オーストラリア

ア 概要・総論

オーストラリアでは、2013年9月の連邦総選挙において保守連合(自由党・国民党)が勝利し、アボット自由党党首が首相の座に就いた。しかし、政権運営への批判の高まりなどを背景に2015年9月に自由党党首選挙が実施され、勝利したターンブル前通信相が首相に就任した。

日本とオーストラリアは、基本的価値と戦略的利益を共有する「特別な関係」にあり、両国関係はますます緊密化している。安倍総理大臣はターンブル首相との間で9月に電話会談、11月にトルコでのG20サミットの際に首脳会談を行い、新政権との関係を構築した。12月にはターンブル首相が訪日し、首脳会談において、両国首脳はアジア太平洋地域及び国際社会の平和と繁栄に対する責任を担うとの展望をもって特別な関係を深めることの重要性を強調し、共同声明「特別な戦略的パートナーシップの次なる歩み:アジア、太平洋、そしてその先へ」を発表した。また、岸田外務大臣とビショップ外相の間では、5月のPALM、9月の国連総会、11月の日・オーストラリア外務・防衛閣僚協議(「2+2」)等の機会に会談を行うなど、両国間で政治、経済、安全保障、文化・人的交流といった幅広い分野に関して緊密な意見交換と協力が行われた。

イ 安全保障分野での協力

安全保障・防衛分野において両国が緊密に連携することは、アジア太平洋地域の平和と安定に資するとの観点から、両国は協力を急速に発展させている。両国間ではこれまでに、外務・防衛閣僚協議(「2+2」)が定例化され、日・オーストラリア物品役務相互提供協定、情報保護協定、防衛装備品・技術移転協定が締結されている。現在、両国は、共同運用及び訓練を円滑化するための協定の作成に向けた交渉を進めているほか、オーストラリアの将来潜水艦の開発・生産について、日本が協力を行う可能性が検討されている。

11月に開催された第6回「2+2」では、オーストラリアが日本における平和安全法制の成立を歓迎し、これを踏まえた協力の可能性について意見交換が行われた。また、今後の防衛協力の優先課題が確認されたほか、南シナ海・東シナ海における海洋安全保障、米国やインド等のパートナー国との3か国協力の重要性についても議論された。

12月の日・オーストラリア首脳会談では、安倍総理大臣から、安全保障・防衛分野での日・オーストラリア協力はアジア太平洋地域の要との認識を再確認し、現在進んでいる各種協力を加速したいと発言し、ターンブル首相は、共通の価値観及び利益に基づく日・オーストラリア協力を強化したいと述べた。また、両首脳は、テロ対策及びサイバーセキュリティ分野における協力強化の重要性でも一致した。

ウ 経済関係

両国の相互補完的な経済関係は、主として日本が自動車等の工業品を輸出し、オーストラリアから石炭、鉄鉱石等の資源や牛肉、ワインなどの農産物などを輸入する形で長年にわたり着実に発展してきているが、貿易に加え、投資やイノベーション分野での協力の進展が期待されている。2015年1月には、日豪EPAが発効し、貿易量の増加が見られたほか、2016年2月のTPP協定の署名もあり、今後、両国間の経済関係のより一層の強化や食料供給、エネルギー及び鉱物資源、人の移動、競争的市場及び消費者の保護、知的財産、政府調達等の幅広い分野における協力強化が見込まれる。さらに、両国はWTOなどの多国間の枠組み、RCEPなどの広域経済連携の交渉でも、緊密に協力している。

日・オーストラリアの両首脳は、2015年12月の首脳会談において、日豪EPA、TPP協定等を踏まえた経済の絆を強化することを確認し、イノベーション分野での協力を深めていくことで一致した。

エ 文化・人的交流

オーストラリアの日本語学習者数は世界第4位(人口比では韓国に次ぐ第2位)であり、100件を超える姉妹都市交流があるなど、同国には親日的な土壌が存在する。2015年には、両国間の航空便が約3割増加するなど、人的交流が盛んである。また、オーストラリアの大学生が留学やインターンシップを通じてアジア太平洋の知見を高め、人的交流を強化する「新コロンボ計画」の下、日本には2016年までの3年間で累計1,000人を超える学生が日本に留学することとなる。

オ 国際社会における協力

両国は、地域の安定的な発展に積極的な役割を担うため、様々なレベルでの協力を強化してきている。2015年は、軍縮・不拡散を推進すべく外相レベルでの共同声明を発表したほか、COP21で採択されたパリ協定の効果的な実施に向けた協力を行っていくことなどで一致した。さらに、両国首脳は、安保理改革の早期実現の重要性を強調し、そのための協力を促進することを確認した。

(2)ニュージーランド

ア 概要・総論

日本とニュージーランドは、民主主義、市場経済などの基本的価値を共有し、長年良好な関係を維持しており、「戦略的協力パートナーシップ」に基づく更なる関係強化が進んでいる。

イ 二国間関係

2015年3月にキー首相が訪日し、2014年7月に安倍総理大臣がニュージーランドを訪問した際に両首脳が宣言したアジア太平洋地域の「戦略的協力パートナーシップ」の考えに基づき、経済、安全保障・防衛協力、人物交流を含む二国間協力の強化に加え、地域や国際社会の課題についても協力していくことを改めて確認した。

日本からは2月に中根外務大臣政務官がクライストチャーチ地震4周年追悼式典へ出席するためニュージーランドを訪問した。ニュージーランドからは、3月にブラウンリー国防兼カンタベリー震災復興相が第3回国連防災世界会議(於:仙台)に出席するため、5月にケイ防災担当相がPALM7(於:福島)に出席するためそれぞれ訪日し、ケイ防災担当相は中根外務大臣政務官と会談を行い、PALM7の主要議題の1つでもある防災について意見交換した。また、7月にブリッジス・エネルギー・資源・運輸相が訪日し、太田昭宏国土交通大臣との会談を実施したほか、電気自動車の導入や水素エネルギー社会の構築に関係する企業等を訪問した。

ウ 経済関係

両国は、相互補完的な経済関係を有しており、2016年2月のTPP協定の署名を受け、更なる関係の深化が期待されている。2015年7月には北海道で、北海道庁及び駐日ニュージーランド大使館の共催で「北海道の食」シンポジウムが、10月には日本・ニュージーランド経済人会議の機会にアグリテックセミナーが開催された。

そのほか、両国は、WTOなどの多国間の枠組み、RCEPなどの広域経済連携の交渉でも、緊密に協力している。

エ 人的交流

2015年には、青少年交流事業「JENESYS2015」の一環として、ニュージーランドから30人の大学生が訪日した。これにより、2007年から続く青少年関連事業を通じて累計で1,000人を超えるニュージーランドの高校生・大学生が日本を訪れたこととなる。

また、青少年間の相互理解促進を目的とした姉妹都市間のネットワーク化が進んでいる。さらに、ワールドカップを連覇したラグビーを通じて日本の学生の英語教育を支援するニュージーランド政府主催事業「Game on English」が行われており、2015年にはこの事業により日本から22人の学生がニュージーランドを訪問した。

オ 国際社会における協力

両国は、EAS、ARF、PALMなどの地域協力枠組みにおける協力を一層強化するとともに、太平洋島嶼国において経済開発面での協力を行うなど、地域の安定と発展のために積極的な役割を果たしている。

また、ニュージーランドは2015年から2016年までの任期で国連安保理非常任理事国に選出されており、安保理改革を含め、国連の場においても両国の協力関係の機運が高まっている。

(3)太平洋島嶼国

ア 概要・総論

日本と太平洋を共有する太平洋島嶼国は、日本との歴史的つながりも深く、国際社会での協力や天然資源の供給において日本にとって重要なパートナーである。日本は、PALMの開催や国連総会の機会を捉えての太平洋島嶼国首脳会合及びPIF域外国対話への参加、さらには要人往来などを通じて、太平洋島嶼国との関係を一層強化してきている。

イ 太平洋・島サミット(PALM)

日本は、1997年から3年に1度、PALMを日本で開催している。「国土が狭く、分散している」、「国際市場から遠い」、「自然災害や気候変動などの環境変化の影響を受けやすい」といった事情により太平洋島嶼国が直面する様々な共通の課題について、首脳レベルで率直に意見交換を行うことにより、日本は参加国と緊密な協力関係を構築してきている。2015年5月には、福島県いわき市でPALM7を開催し、安倍総理大臣が基調講演で対島嶼国外交の新たなビジョンを表明するとともに、今後3年間で550億円以上の支援を提供し、4,000人の人づくり・交流支援を行うことを発表し、着実に実施している。また、成果文書として「福島・いわき宣言―共に作る豊かな未来」を採択し、日本と太平洋島嶼国のパートナーシップを一段と高い次元に高めることを確認した(P49特集参照)。

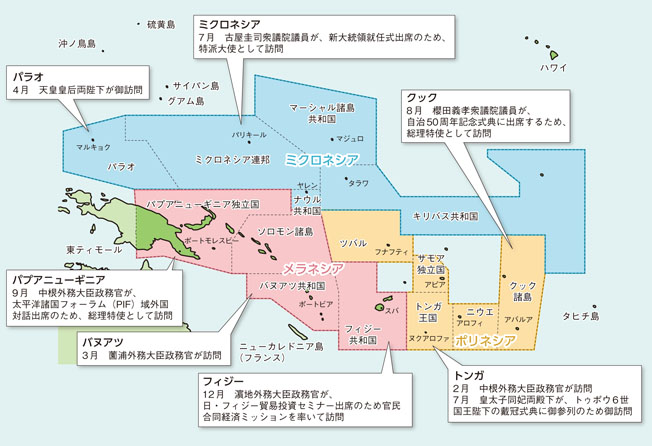

ウ 要人往来

戦後70年に当たり、2015年4月8日から9日にかけて、天皇皇后両陛下は、戦争により亡くなられた人々を慰霊し、平和を祈念されるため、パラオ共和国を御訪問になった。両陛下は、先の大戦において亡くなられた人々をしのび、世界平和への思いを込めて、日米両方の慰霊碑に御供花になったほか、パラオ、ミクロネシア及びマーシャルの大統領夫妻ともお会いになった(P10特集参照)。

7月には、皇太子同妃両殿下が、トゥポウ6世国王陛下の戴冠式典に御参列のためトンガを御訪問になった。両殿下は、戴冠式及び昼食会に御出席になったほか、在留邦人及び日系人代表とお会いになった(P50コラム参照)。

10月には、日本との国交樹立40周年を記念してオニール・パプアニューギニア首相が訪日し、安倍総理大臣と会談した。両首脳は、首脳共同メッセージ「友情、信頼及び相互努力の40年、そして未来へ」を発表し、40年間の両国の歩みを確認するとともに、将来に向けた双方向のパートナーシップの推進に合意した。

エ 太平洋諸島フォーラム(PIF)との関係

9月、パプアニューギニアのポートモレスビーにおいて、太平洋島嶼国(14か国)、オーストラリア及びニュージーランドから構成されるPIF加盟国と、日本、米国、中国、フランスなどの主要援助国が参加するPIF域外国対話が開催された。日本からは、中根外務大臣政務官が総理特使として出席し、PIFによる太平洋地域主義枠組みは各国の取組を補完しつつ持続的かつ包括的な開発の促進に資するとしてこれを評価しつつ、PIFとPALMの相乗効果を最大化するため、日本はPIFと引き続き緊密に協力していく考えを表明した。中根外務大臣政務官は、この機会を捉え、トンガ、サモア及びクックの首相並びにフィジー外相等と会談を行った。

オ フィジー情勢

フィジーでは、2006年の軍事クーデター後政権を握っていたバイニマラマ首相が2014年9月の総選挙を経て、国民の信任を得た。日本は、フィジーとの関係強化に取り組み、2015年には、PALM7へのフィジー首相の出席(過去2回は欠席)や10年ぶりとなる首脳会談が実現した。また、ハイレベルの往来や議員交流が活発に行われるとともに、12月には濵地雅一外務大臣政務官を団長とする官民合同経済ミッションをフィジーに派遣し、「日・フィジー貿易投資セミナー」を開催するなど両国の具体的な協力が進展した。

カ マーシャル大使館の設立

マーシャルは、水産資源供給地であるとともに、日本にとって重要なシーレーンに位置する。また、戦没者の遺骨収集期間事業等、マーシャルとの協力関係が一層重要になる中、日本は2015年1月にマーシャルの兼勤駐在官事務所を大使館に格上げし、同年8月に初代特命全権大使を派遣した。

キ ニウエの国家承認及び外交関係樹立

ニウエは、1974年にニュージーランドとの自由連合に移行した後、外交に関する権限・能力も独立国家同等に伸張し、多くの国と外交関係を開設するに至り、また、多数の国際機関に加盟している。これらの状況及び国際場裏におけるニウエとの協力がますます重要となっていることも考慮し、日本は2015年5月15日にニウエを国家承認し、8月に外交関係を樹立した。

(PALM7:The Seventh Pacific Islands Leaders Meeting)

2015年5月22日から23日まで、福島県いわき市において、第7回太平洋・島サミット(PALM7)が開催されました。

太平洋・島サミットは、日本と太平洋島嶼国の首脳レベルが一堂に会し、各国が直面する共通の課題について率直な意見交換を行うことを目的とし、1997年以降3年に一度開催されています。PALM7は、「福島いわきから太平洋への誓い 共に創る豊かな未来」(We are Islanders ~Commitment to the Pacific from Iwaki, Fukushima:Building Prosperous Future Together~)をキャッチフレーズとし、日本、島嶼14か国とオーストラリア、ニュージーランドの首脳等が出席しました。

いわき市における開催には、東日本大震災に際し太平洋島嶼国を始めとする世界中から頂いた支援に対する謝意を表明し、力強く復興する被災地の姿を紹介する重要な意義がありました。各国首脳は安倍総理大臣夫妻と共に被災地を訪問し、その力強さや多様な復興の取組を目の当たりにしました。

首脳会合では、安倍総理大臣が基調講演を行い、対太平洋島嶼国外交の新たなビジョンを表明するとともに、今後3年間で550億円以上の支援の提供と4,000人の人づくり・交流支援を行うことを表明、さらに、太平洋島嶼国の気候変動対策能力強化やビジネス交流を一層進めることを発表しました。参加した島嶼国首脳らからは、日本の支援への謝意と継続的な支援への高い期待が示され、また、国連を始めとする国際社会で日本の立場及び取組を支持するとの発言がなされました。

また、今後3年間、(i)防災、(ii)気候変動、(iii)環境、(iv)人的交流、(v)持続可能な開発、(vi)海洋・漁業及び(vii)貿易・投資・観光を重点分野として協力を進めることを決定し、「福島・いわき宣言-共に創る豊かな未来-」を採択しました。

このほか、地元との様々な交流事業が実施されました。スパリゾートハワイアンズのフラガールが広報親善大使として参加者にダンスを披露したり、地元の高校生から成る「いわき太平洋・島サミット2015応援隊」や小中学校生徒との交流を通じ、日本と太平洋島嶼国との絆や友情が深まり、更なる関係強化への機運が高まりました。

皇太子同妃両殿下は、2015年7月2日から6日の御日程で、トンガ国王陛下の戴冠式に御参列のため同国を御訪問になりました。トンガは、日本から約8,000キロ離れた南太平洋に浮かぶ人口約10万人の島国で、実は日本との関わり合いがとても深い親日的な国です。日本語が中等教育課程で正規の選択履修科目にあり、そろばんは小学校での必修科目になっています。また、2015年のラグビーワールドカップで、トンガ出身選手が日本チームの快進撃を支えたことは、皆さんの記憶にも新しいのではないでしょうか。

南太平洋唯一の王国であるトンガの王室と日本の皇室とは緊密な交流を積み重ねています。この度のトンガ御訪問は、皇太子殿下にとり3度目、皇太子妃殿下にとり初めての御訪問となりました。

4日、両殿下は、市内中心部にあるフリーウェズリアン・センテナリー教会で行われたトンガ国王トゥポウ6世陛下の戴冠式に御参列になりました。両殿下は最前列に御着席になり、荘厳な面持ちで式典を見守られ、御即位を祝福されました。引き続き、王宮で行われた戴冠式昼食会では、両陛下のお近くで、お隣のピロレブ王姉、ウルカララ皇太子同妃両殿下とも終始和やかに御歓談になりました。

皇太子殿下は、トンガ政府主催夕食会を始めとする一連の関連行事にも参加されたほか、当地で活躍する青年及びシニア海外協力隊員等の在留邦人、日系人代表、さらには在日トンガコミュニティ代表のラグビー関係者ともお会いになりました。

両殿下の御訪問は、トンガ王室、政府関係者はもとより、広く一般国民からも大歓迎を受けました。御滞在中は、ウルカララ皇太子殿下、シナイタカラ皇太子妃殿下が、終始両殿下のお側で接遇されるなど、トンガ王室の温かい気遣いが随所にあり、また、現地マスコミも御訪問を極めて好意的に報道していました。

両殿下は、トンガ御訪問を終えての御感想の中で、両国間には、開発援助を始めとする政府間の協力のみならず、両国国民間の温かい交流の積み重ねがあったことに言及されておられます。任国大使として、両殿下のお言葉を胸に刻み、日本とトンガとの友好関係を深めるべく、微力を尽くして参ります。