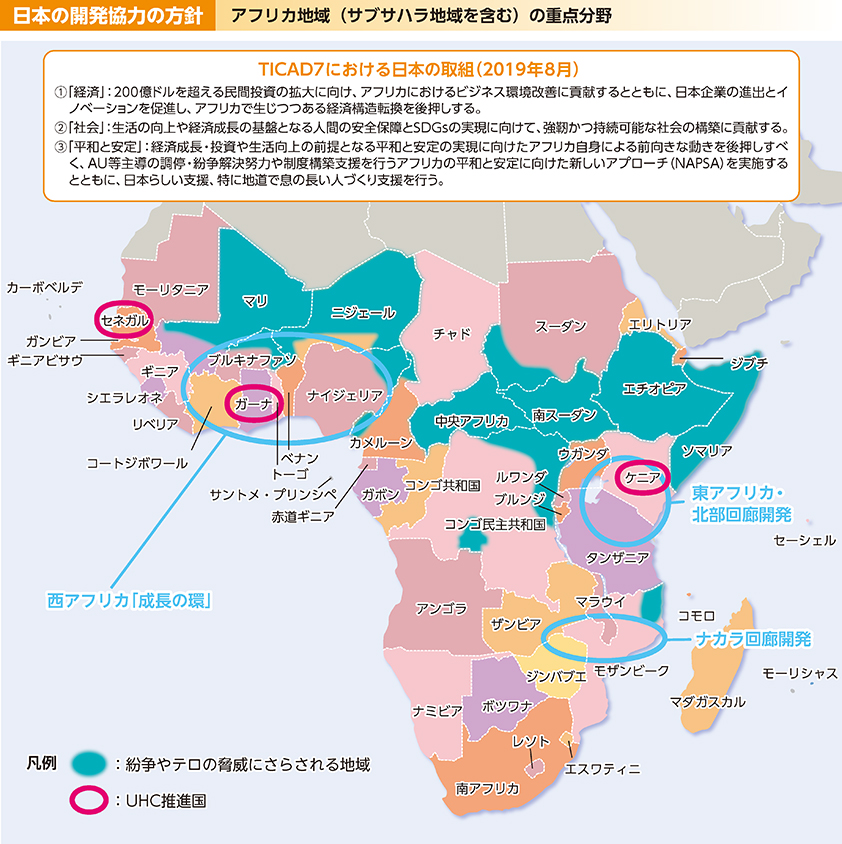

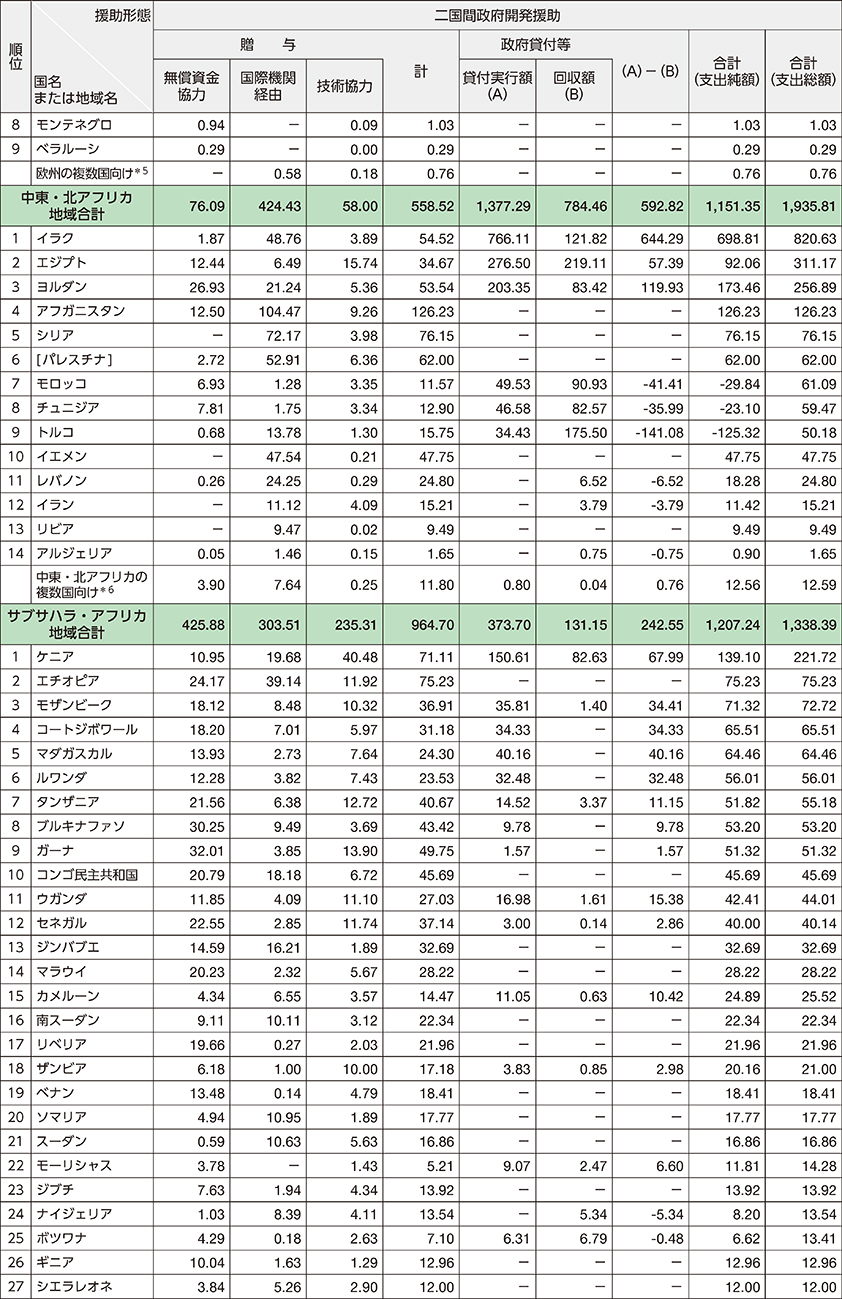

8 アフリカ地域

アフリカは豊富な天然資源と約13億の人口を背景に、大きなポテンシャルを有する大陸です。一方、貧困、脆弱(ぜいじゃく)な保健システム、テロ・暴力的過激主義の台頭など、様々な課題にも直面しています。こうした課題に対応するため、アフリカ諸国は、アフリカ自身の新たな開発アジェンダである「アジェンダ2063」注23に基づき、持続可能な開発に取り組んでいます。日本はアフリカ開発会議(TICAD(ティカッド))解説などを通じて、長年にわたり、アフリカの発展に貢献しています。

●日本の取組

新型コロナウイルス感染症は、アフリカにおいても経済・社会に深刻な影響をもたらしています。日本は、新型コロナの感染拡大を防ぐとともに、経済・社会への影響に対処するため、アフリカ諸国に対し、コールド・チェーン注24整備のための保健・医療機材等の供与を含め、二国間および国際機関を通じて様々な支援を展開しています。また、2021年12月、岸田総理大臣は、アフリカに対し1,000万回分を目処としたワクチンを供与する意向を表明しました。

日本は、2022年開催予定のTICAD8を見据え、コロナ禍で浮き彫りとなったアフリカの様々な開発課題に積極的に取り組んでいます(マラウイでの無収水対策およびカメルーンでの住民主体の森林資源管理共創のための共同研究について、「匠の技術、世界へ2」および「匠の技術、世界へ4」を、ICT技術を駆使したアフリカの農業強靱(きょうじん)化の取組およびガーナでの児童労働フリーゾーン構築のための取組について、「案件紹介 ウガンダ、エチオピア、ナイジェリア、マリ」および「案件紹介 ガーナ」を参照)。

■経済

ナイジェリア北東部において職業訓練を受ける国内避難民女性(写真:UNHCR)

質の高い成長の実現のため、ABEイニシアティブ3.0注25などを通じて、ビジネスの推進に役立つ産業人材の育成を行っており、JICAを通じてアフリカの若者約1,600人に研修の機会を提供しています(ABEイニシアティブ元留学生の活躍については「ポスト・コロナを見据えた日本の取組」も参照)。また、連結性の強化に向け、3重点地域注26を中心とした質の高いインフラ投資の推進にも取り組んでいます(日本の具体的取組については、第Ⅰ部1(1)産業基盤整備・産業育成、経済政策および(4)職業訓練・産業人材育成、雇用創出も参照。ルワンダ・タンザニア間の道路改良計画・国境手続き円滑化の日本の支援については、「国際協力の現場から」を参照)。

■社会

日本が支援する「みんなの学校」プロジェクトで給食を配膳するマダガスカルの保護者ボランティア(写真:JICA)。

TICAD7において表明した、UHCの拡大に向けた取組を一層推進していくため、日本は、300万人の基礎医療アクセスや衛生環境を改善し、健康保険の普及を進めるための取組を実施しています。日本は、ケニアにおける「UHCの達成のための保健セクター政策借款(フェーズ2)」や、ガーナにおける「栄養改善のための持続可能なシステムを通じたユニバーサル『栄養』ヘルス・カバレッジ計画(WFP連携)」等を通じて、UHCの推進に貢献しています(日本の具体的取組については、第Ⅱ部3地球規模課題への取組と人間の安全保障の推進も参照。ザンビアでの病院整備およびストップ結核パートナーシップによるアフリカ30か国での取組について、「案件紹介 ザンビア」および「案件紹介 アフリカ30か国」も参照)。

四半世紀を超える歴史を誇るTICADにおいて、長年、保健を重点分野として位置づけ、アフリカの保健・医療体制を支えるための様々な協力を積み重ねてきました。日本のこれまでの支援は、コロナ禍において真価を発揮しています(日本が支援しているガボンの研究機関のコロナ禍での活躍について「ポスト・コロナを見据えた日本の取組」も参照)。日本としては、長年にわたる取組の成果に立脚し、今後ともアフリカの保健分野における国際的な連携の強化に主導的な役割を果たしていく考えです。

また、日本は、理数科教育の拡充や学習環境の改善により、300万人の子どもたちに質の高い教育を提供すべく取組を進めています。

■平和と安定

日本から南スーダンに帰国した選手たちの様子

日本は、TICAD7の際に提唱した「アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ(NAPSA)」解説のもと、アフリカ主導の紛争解決努力を支援するとともに、紛争やテロなどの根本原因にアプローチすべく、制度構築などの支援を行っています。その一環として、2008年以降、アフリカ15か国内のPKO訓練センター等が裨益(ひえき)するプロジェクトに対し1.1億ドル以上の支援を行い、約60名の日本人講師を派遣し、施設の訓練能力強化や研修の実施などを支援しています。

2020年にエチオピア北部において発生した武力衝突により発生した多数の死傷者および避難民に対し、日本は、2021年2月に、同国ティグライ州の国内避難民等に対する支援として、660万ドル(7億2,600万円)の緊急無償資金協力を決定し、WFP、IOM、UNICEF、UNHCR、国連人道問題調整事務所(OCHA)、赤十字国際委員会(ICRC)を通じ、医療分野への支援、食料や衛生用品等の援助物資の供与等の支援を実施しました。さらに、12月にも、1,240万ドル(約13億3,920万円)の緊急無償資金協力として、UNHCR、WFP、IOMおよび国連地雷対策サービス部(UNMAS)を通じ、同国北部アファール州、アムハラ州およびティグライ州の国内避難民等に対し、生活必需品や食料の供与等の支援を実施することを決定しました。

サヘル地域においては、NAPSAの下、サヘル諸国の行政制度の脆弱(ぜいじゃく)性に焦点を当てながら、治安維持能力強化に繋がる機材の提供、制度構築に携わる人材育成、若者の職業訓練・教育機会の提供、PKO人材の育成強化に加え、難民・国内避難民・ホストコミュニティへの支援の継続を通じて、同地域の平和と安定に貢献しています。

数年前から情勢が不安定化していたモザンビークのカーボデルガード州では、2021年夏以降、南部アフリカ開発共同体(SADC)およびルワンダ治安部隊がテロ掃討作戦に従事しており、治安が改善しつつあります。日本は、モザンビーク政府が同州で抱えている課題である麻薬密輸および違法漁業の取締の強化のため、2021年8月に巡視艇供与に関する無償資金協力に係る交換公文の署名・交換を実施しました。また、2021年もWFPを通じた食糧援助を実施し、脆弱な状況にある避難民に対する人道支援を継続しています(モザンビークで活躍する国際機関日本人職員について、「コロナ禍の世界の現場で活躍する国際機関日本人職員 広田美和子氏」および「小田代佳子氏」を参照)。

南スーダンにおいて日本は、2011年の独立以来、同国の国づくりを支援しています。2011年11月以降、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に、防衛省・自衛隊から、司令部要員および施設部隊を派遣してきました(施設部隊については2017年5月末をもって活動を終了)。

日本は、東アフリカの地域機構である「政府間開発機構(IGAD)」等を通じて、南スーダン自身のイニシアティブである和平プロセスへの支援も行っており、インフラ整備や人材育成支援、食糧援助などの支援と並んで、南スーダンにおける平和の定着と経済の安定化に大きな役割を果たしています。

また、国民の融和、友好と結束を促進するため、南スーダン文化・青年・スポーツ省による国民体育大会「国民結束の日」の開催への支援を、第1回大会(2016年)から毎年行っています。同大会に参加経験のある4名の選手は、東京オリンピック競技大会出場を目指して前橋市で長期事前合宿を行い、うち2名が東京オリンピック陸上競技の出場権を獲得しました。逆境をものともしない2名の力強い走りは、南スーダンおよび日本の国民に勇気と感動を与えました。4名の選手は、帰国後は、南スーダンで陸上競技の指導を行い、未来のアスリートの育成に努めています。

用語解説

- アフリカ開発会議(TICAD(ティカッド))

- 1993年に日本が立ち上げたアフリカ開発に関する首脳級の国際会議。国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行、アフリカ連合委員会(AUC)との共催により、アフリカ開発におけるアフリカ諸国の「オーナーシップ」と国際社会による「パートナーシップ」の理念を具現化するもの。2022年にTICAD8を開催予定。

- アフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチ(NAPSA:New Approach for Peace and Stability in Africa)

- 2019年8月に横浜で開催されたTICAD7において、日本が提唱した新たなアプローチ。アフリカのオーナーシップの尊重および紛争やテロなどの根本原因に対処するとの考えのもと、アフリカ連合(AU)や地域経済共同体(RECs)などによる紛争の予防、調停、仲介といったアフリカ主導の取組、制度構築・ガバナンス強化、若者の過激化防止対策や地域社会の強靱化に向けた支援を行うもの。