3 地球規模課題への取組と人間の安全保障の推進

(1)保健・医療

少なくとも世界人口の約半数が基礎的な医療を受けられていない状況にあり、予防可能な病気で命を落とす5歳未満の子どもの数は、年間520万人以上注39とされています。また、産婦人科医や助産師などによる緊急産科医療が受けられないなどの理由により、年間約29.5万人以上注40の妊産婦が命を落としています。

持続可能な開発目標(SDGs)の目標3は、「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」ことを目指しています。また、世界の国や地域によって多様化する健康課題に対応するため、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)注41の達成が国際的に重要な目標の一つに位置付けられています。

人間の安全保障

持続可能な開発目標(SDGs)が描くのは、豊かで活力ある「誰一人取り残さない」社会です。これは、人間一人ひとりに着目し、人々が恐怖や欠乏から免れ、尊厳を持って生きることができるよう、個人の保護と能力強化を通じて国・社会づくりを進めるという日本が長年にわたって推進してきた「人間の安全保障」の理念と軌を一にするものです。人間の安全保障は、開発協力大綱でも、日本の開発協力の根本にある指導理念として位置付けられており、日本政府は人間の安全保障の推進のため、(1)概念の普及と(2)現場での実践の両面で、様々な取組を実施しています。

(1)概念の普及

2012年に日本主導により人間の安全保障の共通理解に関する国連総会決議が全会一致で採択された後も、日本は、その概念普及への取組を継続しています。2020年9月には、菅総理大臣(当時)が国連総会一般討論演説で新型コロナウイルス感染症を踏まえて新しい人間の安全保障の考え方について議論を深めることを提案し、国連のもとでハイレベル諮問パネルが立ち上げられました。このパネルでの議論を踏まえて、2022年2月に新たな時代の人間の安全保障に関する特別報告書が公表されました注1。また、ニューヨークの国連本部において人間の安全保障フレンズ注2が再結成され、2021年6月には、グテーレス国連事務総長の下、第1回人間の安全保障フレンズ会合が開催され、同年12月には第2回人間の安全保障フレンズ会合が開催されました。

(2)現場での実践

日本は、国連における「人間の安全保障基金」の設立(1999年)を主導したほか、2020年度までに同基金に累計で約484億円を拠出しています。同基金は、2020年末までに100以上の国・地域で、国連機関が実施する人間の安全保障の確保に資するプロジェクト267件を支援してきました。

注1 特別報告書概要:https://hdr.undp.org/sites/default/files/srhs2022_overview_jp.pdf

注2 2006年に結成され、2009年までに全7回の会合を開催し2012年の国連総会決議に繋がった。新型コロナからの回復を目指し、人間の安全保障の概念に関する議論を再活性化するべきとの認識の下、日本、コスタリカ、セネガルの国連常駐代表を共同議長として人間の安全保障フレンズが再結成された。

●日本の取組

■UHCの推進(国際会議での日本のイニシアティブ)

主要カウンターパートであるボリビアの国立ラパス公衆衛生校校長と日本・ボリビア国立医療技術者養成校校長に対して医療技術者養成の新カリキュラムに基づいた指導要領の計画立案に関する技術指導を行うJICA専門家(写真:JICA)

日本は従前から、人間の安全保障に直結する保健・医療分野での取組を重視しています。G7、G20、アフリカ開発会議(TICAD)、国連総会などの国際的な議論の場においても、「日本ブランド」としての保健システムの強化、UHCの推進を積極的に主導してきました(COVAXワクチン・サミット(AMC増資首脳会合)など日本の新型コロナウイルス感染症対策支援については第Ⅰ部を参照。東京栄養サミット2021の詳細は「開発協力トピックス」を参照)。

2021年9月24日、菅総理大臣(当時)は、第76回国連総会において、ビデオメッセージの形式で、一般討論演説を行いました。演説では、強靭(きょうじん)な国際保健システムの構築に向けて、WHOの検証・改革の議論への貢献、UHCの重要性、日本の「グローバルヘルス戦略」の策定や健康安全保障の新たな枠組み作りへの貢献、国連の下で行われている新たな時代の「人間の安全保障」についての議論への支持、2021年12月に「東京栄養サミット2021」を主催する旨等を述べました。

また、2021年9月30日、国連総会UHCハイレベル・サイドイベント注42に茂木外務大臣(当時)が共催者の一人としてビデオメッセージの形で出席し、新型コロナの教訓を踏まえ、改めて日本としてUHCの達成に向けてリーダーシップを発揮する決意を述べました。

2021年10月にローマで開催されたG20財務大臣・保健大臣合同会議では、日本がG20議長を務めた2019年にとりまとめた「途上国におけるUHCファイナンス強化の重要性に関するG20共通理解」へのコミットメントを再確認しました。また、同月のG20ローマ・サミットでは、岸田総理大臣から、日本が12月に東京栄養サミットを開催することを紹介し、保健、食料など包括的な観点から世界の栄養不良の解決に貢献していく旨を述べました。G20ローマ首脳宣言では、保健に関するSDGs、特にUHCを達成するためのコミットメントが確認されました。

■UHCの推進(日本の具体的取組)

アンゴラにおいて、母子健康手帳の配布を開始する保健所を巡回し、施設内研修の実施などを支援する日本人専門家(写真:JICA)

日本政府は、「平和と健康のための基本方針」(2015年)の下、「誰も取り残さない」UHCを達成するための支援を行っています(「匠の技術、世界へ」、「案件紹介 ザンビア」および「案件紹介 ソロモン」も参照)。また、新型コロナやその他世界の様々な状況変化を踏まえ、ポスト・コロナ時代に求められる新たなUHCや公衆衛生危機への対応能力・予防・備えの強化を目指した「グローバルヘルス戦略」について、2022年6月までのできるだけ早い時期に策定する予定とされています。

UHCにおける基礎的な保健サービスには、栄養改善、予防接種、母子保健、性と生殖の健康、感染症対策、非感染性疾患対策、高齢者の地域包括ケアや介護など、あらゆるサービスが含まれます(栄養改善については、「(8)食料安全保障および栄養」を参照)。

特に、途上国の母子保健については、未だ大きな課題が残されており、2021年、日本は、ケニア、マダガスカル、バングラデシュ、パキスタン、カンボジア、ラオスなどをはじめ、多くの国で母子保健改善のための支援を実施しました。

また、日本は、その経験と知見を活かし、母子保健改善の手段として、母子健康手帳(母子手帳)を活用した活動を展開しています。母子手帳は、妊娠期・出産期・産褥(さんじょく)期注43、および新生児期、乳児期、幼児期と時間的に継続したケア(CoC:Continuum of Care)に貢献できるとともに、母親が健康に関する知識を得て、意識向上や行動変容を促すことができるという特徴があります。具体的な支援の例として、インドネシアでは、日本の協力により全国的に母子手帳が定着しています。また、インドネシアを含め、母子手帳の活用を推進しているケニア、タジキスタン、カンボジア、マダガスカル、東ティモール、ラオス、パプアニューギニアの間では、各国での経験を共有して学び合う場が持たれています。

日本のNGOも、日本NGO連携無償資金協力の枠組みを利用して、保健・医療分野で事業を実施しています。2021年、たとえば、特定非営利活動法人AMDA社会開発機構は、ネパールのダン郡において、母子健康格差是正のため、保健施設の建設、医療資機材の提供、能力向上のための医療関係者への研修実施、地域住民の保健知識向上のための啓発活動を行っています。

日本は、国連人口基金(UNFPA)や国際家族計画連盟(IPPF)、世界銀行などの開発パートナーと共に、性と生殖に関する健康サービスを含む母子保健を推進することによって、より多くの女性と子どもの健康改善を目指しています。また、Gaviワクチンアライアンス注44や二国間援助を通じて、途上国の予防接種率の向上に貢献しています(UNFPA日本人職員の活躍およびCOVAXファシリティを通じた新型コロナワクチン支援については第Ⅰ部も参照)。

また、アジア開発銀行(ADB)では、ストラテジー2030において「保健」を重点分野の一つに位置付け、アジア太平洋地域でのUHC達成に向けたADBと日本との連携の3本柱として、UHCを支える(ⅰ)制度枠組の構築、(ⅱ)人材育成の強化、(ⅲ)インフラの整備を掲げました。日本は、2021年4月から、この3本柱に基づいた取組を後押しする技術支援や小規模のグラント供与を目的としたADBの日本信託基金への拠出を開始しました。

■公衆衛生危機対応能力および予防・備えの強化

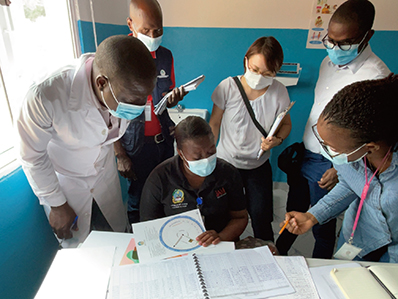

バングラデシュの看護大学で、看護教育の質の向上のため協議する様子

従来から日本は、感染症対策には持続可能かつ強靱(きょうじん)な保健システムの構築が基本になるとの観点に立ち、東南アジアやアフリカ各国の保健・医療体制を支援してきました。中核医療施設の整備・ネットワーク化や医療分野の人材育成支援などを通じた公衆衛生危機への対応能力および予防・備えを強化するとともに、上下水道等の水・衛生インフラの整備、食料安全保障の強化など、より幅広い分野で、感染症に強い環境整備のための支援を実施しています(新型コロナ対策のための二国間支援については、第Ⅰ部を参照)。

日本は、国連・国際機関等を通じた支援も行っており、2018年から続くコンゴ民主共和国でのエボラ出血熱流行への対応、2020年および2021年の新型コロナ対応の際に、WHOの健康危機プログラム解説、緊急対応基金(CFE:Contingency Fund for Emergencies)解説などに拠出しました。また、2021年には、2020年に日本が世銀グループと連携して立ち上げた保健危機への備えと対応に係るマルチドナー基金(HEPRTF)等への54億円の追加拠出等を通じ、途上国における感染症の備え・対応のための能力強化等の支援を実施しています。

■感染症の薬剤耐性(AMR)への対応

感染症の薬剤耐性(AMR)注45は、公衆衛生上の重大な脅威であり、近年、対策の機運が増しています。日本は、AMRへの対策を進めるために、人、動物、環境の衛生分野に携わる者が連携して取り組む「ワン・ヘルス・アプローチ」を推進しています。日本は、G20大阪サミットでの「ワン・ヘルス・アプローチ」推進のための合意も踏まえ、2019年に新規抗菌薬の研究開発と診断開発を推進するGARDP(Global Antibiotic Research & Development Partnership)への約10億円の拠出を発表し、AMRリーダーシップグループに参加するなど、AMR対策においてリーダーシップを発揮しています。2021年には、GARDPに対し、約2億円を拠出しました。

ザンビア

(1)ルサカ郡病院整備計画(第1次、第2次)、(2)ルサカ郡1次レベル病院運営管理能力強化プロジェクト

(1)無償資金協力(第1次2013年~2016年、第2次2017年~2021年)、(2)技術協力プロジェクト(2021年5月~2026年5月)

ザンビアの首都ルサカでは、急激な人口増加と都市化により医療ニーズが急速に高まる一方、基礎的手術や検査を行う1次レベル病院注1が不足しています。そのため、高次医療機関である大学病院などが簡易な手術に対応せざるを得ず、慢性的に混雑し、十分な医療が提供できない状況でした。また、1次レベル病院の運営管理やサービスの質も課題となっていました。

そこで、日本は、2013年から2021年にかけて、無償資金協力を通じて、ルサカ市内の住宅密集地の中心にある5つの保健センター注2を、簡易な手術や帝王切開を実施でき、入院施設も備える1次レベル病院へと格上げするため、病棟建設や医療機材を供与する等のインフラ整備を行いました。

その結果、2016年に2つの1次レベル病院が開院し、帝王切開件数や成人病棟への入院患者数がそれぞれ0件(2012年)から1,396件、1,757人(2019年)へと増加するなど、住民は住み慣れた地域の病院で医療サービスを受けることが可能となりました。また、これらの病院で基礎的手術や検査に対応できるようになり、大学病院への紹介患者割合も24.7%(2012年)から15.9%(2019年)へと低下し、大学病院の混雑緩和に貢献しました。2021年に建物が完成した他の3つの病院も同様の成果が期待されています。

さらに、日本は、サービスの質の向上や病院運営管理能力の強化などのソフト面の支援にも取り組むため、技術協力プロジェクトを2021年5月に開始しました。同地域の1次レベル病院が質の高い医療を提供し、地域住民から選ばれるようになるため、人材育成支援を進めています。

日本は、インフラ整備・人材育成の両面からの13年間にわたる支援を通じ、質の高い医療を提供する病院を広めてきました。今後もTICADでも表明しているアフリカでのユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成を、ザンビアの人々と共に目指していきます。

新型コロナウイルス感染症専用病院になったチレンジェ病院の産科病棟で、現地の感染管理担当者と共に個人防護具の着脱デモンストレーションを行う法月正太郎(のりづきまさたろう)専門家(写真:JICA)

新型コロナに強い病院を目指すべく、全来院者の入館前の体温測定と手洗いを徹底するための病院への指導も実施(写真:JICA)

注1 ザンビアの保健サービスは、施設レベル別に、ヘルスポスト、保健センター、1次レベル~4次レベルの病院の6段階に分類されています。

注2 第1次ルサカ郡病院整備計画ではマテロ、チレンジェの2つの保健センターの、第2次ではチパタ、カニャマ、チャワマの3つの保健センターの施設・機材を整備しました。

■三大感染症(HIV/エイズ、結核、マラリア)

草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じて供与された巡回医療車両および機材で、エクアドルのカニャル県ビブリアン市内の公園を巡回し、市民へのワクチン接種を行う様子

SDGsの目標3.3として、2030年までの三大感染症の終息が掲げられています。日本は、「世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)」注46を通じた三大感染症対策および保健システム強化への支援に力を入れており、設立から2021年12月末までに約34.6億ドルを拠出しました。さらに、日本は、三大感染症への対策が効果的に実施されるよう、グローバルファンドの取組を二国間支援でも補完できるようにしています。また、保健システムの強化、コミュニティ能力強化や母子保健のための施策とも相互に連携を強められるよう努力しています。

二国間支援を通じたHIV/エイズ対策として、日本は、新規感染予防のための知識を広め、検査・カウンセリングの普及を行っています。特にアフリカを中心に、2021年もJICA海外協力隊員が、より多くの人に予防についての知識や理解を広める活動や、感染者や患者のケアとサポートなどに精力的に取り組んでいます。

結核に関しては、2021年改定版「ストップ結核ジャパンアクションプラン」に基づき、日本は、自国の結核対策で培った経験や技術を活かし、官民が連携して、結核による死亡を75%減少(2015年比較)し、結核罹患率を50%減少(2015年比較、10万人当たり55症例未満)することを目標に、途上国、特にアジアおよびアフリカに対する年間結核死者数の削減に取り組んでいます(「案件紹介」を参照)。

このほか、乳幼児が死亡する主な原因の一つであるマラリアについて、ミャンマーやソロモンにおいて、日本は、地域コミュニティの強化を通じたマラリア対策への取組の支援を実施しています。またグローバルファンドへの拠出を通じ、大メコン圏注47をはじめ、世界的なマラリア対策も行っています。

アフリカ30か国注1一般公募

小児薬剤耐性結核イニシアティブ

ストップ結核パートナーシップ世界抗結核薬基金(2019年4月~2020年9月)

世界では、毎年約2万5,000人の15歳未満の子どもが既存の抗結核薬で治療の難しい薬剤耐性結核(DR-TB:Drug Resistant Tuberculosis)を発症しています。世界保健機関(WHO)によれば、2018年以降、延べ1万2,219人注2の子どもがDR-TBの治療を受けていますが、これは「2022年までに11万5,000人」という国連結核ハイレベル会合が定めた5か年目標のわずか11%に過ぎず、多くの子どもの命が危険にさらされています。

そこで、2019年4月、ストップ結核パートナーシップの世界抗結核薬基金(STBP/GDF)注3は、日本の協力を得て、子ども向けの新しい医薬品(日本の新薬「デラマニド」も含む)の導入・普及を目的とした事業を開始しました。STBP/GDFは、小児用医薬品の供給者を増やすことで価格引き下げを実現し、持続的な薬へのアクセスに貢献しました。本事業により、2020年9月までにアフリカの30か国で800人以上の子どもがDR-TBの治療薬を利用できるようになりました。また、子どものDR-TB治療に関する世界の認識を高めるため、ハローキティが結核チャンピオンに就任してマスメディア・キャンペーンを実施するなど、啓発活動を展開しました。

現在でも、依然として多くの子どもがこの病に苦しめられています。より多くのDR-TB小児患者を発見、診断し、適切な治療を行うことが必要であり、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、より一層の協力が求められています。ストップ結核パートナーシップは、引き続き各国政府や国際機関等と協力・連携し、DR-TBを患う多くの子どもたちの治療に取り組んでいきます。

ナイジェリア・イバダン大学病院にて薬を飲む子ども(写真:ストップ結核パートナーシップ)

ハローキティが結核チャンピオンに就任し啓発ビデオを配信(https://www.stoptb.org/advocate-to-endtb/hello-kitty)(写真:ストップ結核パートナーシップ)

注1 アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ボツワナ、マラウイ、マリ、南アフリカ、モロッコ、モザンビーク、リベリア、ルワンダ、レソトの30か国。

注2 世界結核報告書(2021年)による推定。

注3 Stop TB Partnership/Global Drug Facilityの略。

■ポリオ

ポリオは根絶目前の状況にありますが、日本は、未だ感染が見られる国(ポリオ野生株常在国:アフガニスタン、パキスタン)を中心に、主に国連児童基金(UNICEF)と連携し、撲滅(ぼくめつ)に向けて支援してきました。2020年8月には、アフリカ最後の野生株ポリオの常在国であったナイジェリアにおいて、直近3年間、野生株ポリオが発生していないことが認定され、アフリカからのポリオフリーが宣言されました。日本は、ナイジェリアに対して、ワクチンの調達支援、輸送・保管を可能とする太陽光発電冷蔵庫などのコールド・チェーン注48の整備、JICA研修を通じたポリオ研究者の人材育成等の幅広い支援を続けてきました。

■顧みられない熱帯病(NTDs)

パプアニューギニアのニューアイルランド州保健局スタッフが子どものフィラリアの感染有無を確認する様子(写真:JICA)

シャーガス病、フィラリア症、住血吸虫症などの寄生虫・細菌感染症は「顧みられない熱帯病(NTDs:Neglected Tropical Diseases)」と呼ばれ、世界全体で10億人以上が感染しており、開発途上国に多大な社会的・経済的損失を与えています。感染症は国境を越えて影響を与えうることから、国際社会が一丸となって対応する必要があり、日本も関係国や国際機関と密接に連携して対策に取り組んでいます。

日本は、技術協力を通じ、2000年から太平洋島嶼(とうしょ)国に対してフィラリア症の対策支援を行っています。大洋州広域フィラリア対策プロジェクトでは、日本人専門家の派遣による技術指導や、日本の製薬会社エーザイが無償で提供した治療薬も活用し、対象国における集団投薬などを官民連携で支援しています。長期にわたるこれらの支援が功を奏し、大洋州14か国のうちの8か国(クック、ニウエ、バヌアツ、マーシャル、トンガ、パラオ、ナウル、ソロモン)がフィラリア症の制圧を達成し、これらに続いて2019年10月には、WHOによりキリバスのリンパ系フィラリア症制圧が宣言されました。今後も専門家の派遣等を通じて太平洋島嶼国におけるフィラリア症の制圧計画に向けた支援を継続していきます。

用語解説

- 健康危機プログラム(WHO Health Emergencies Program)

- WHOの健康危機対応のための部局であり、各国の健康危機対応能力の評価と計画立案の支援や、新規および進行中の健康危機の事案のモニタリングのほか、健康危機発生国における人命救助のための保健サービスの提供を実施している。

- 緊急対応基金(CFE:Contingency Fund for Emergencies)

- 2014年の西アフリカにおけるエボラ出血熱の大流行の反省を踏まえ、2015年にWHOがアウトブレイクや緊急事態に対応するために設立した感染症対策の緊急対応基金のこと。拠出の判断がWHO事務局長に一任されており、拠出することを決定してから24時間以内に資金を提供することが可能となっている。

- 注39 : 国連児童基金(UNICEF)や世界保健機関(WHO)などによるデータ(2019年時点)。前回データ集計時は530万人以上。

- 注40 : 国連児童基金(UNICEF)や世界保健機関(WHO)などによるデータ(2018年時点)。前回データ集計時は29.5万人以上。

- 注41 : すべての人が、効果的で良質な保健医療サービスを負担可能な費用で受けられること。

- 注42 : 日本がG7議長国を務める2023年に開催予定の国連総会UHCハイレベル会合に向けて、世界でUHCを実現するための連携・協力等について議論することを目的としたサイドイベント。

- 注43 : 出産後、妊娠前と同じような状態に回復する期間で、産後約1~2か月間のこと。

- 注44 : 用語解説を参照。

- 注45 : AMR(anti-microbial resistance)。病原性を持つ細菌やウイルス等の微生物が抗菌薬や抗ウイルス薬等の抗微生物剤に耐性を持ち、それらの薬剤が十分に効かなくなること。

- 注46 : 2000年のG8九州・沖縄サミットで設立が合意され、2002年に設立された。

- 注47 : メコン川流域のカンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムおよび中国の一部。

- 注48 : 注1を参照。