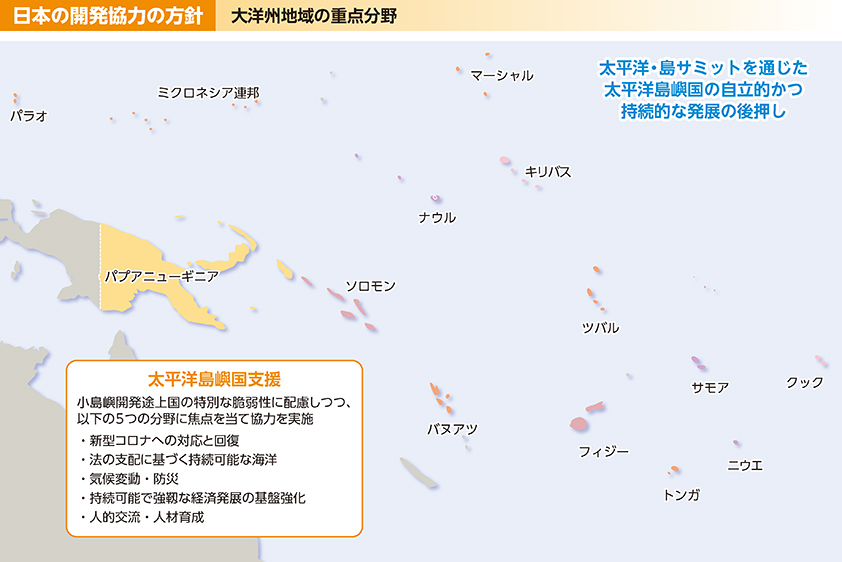

3 大洋州地域

太平洋島嶼(とうしょ)国は、日本にとって太平洋で結ばれた「隣人」であり、歴史的にも深いつながりがあります。また、これらの国は広大な排他的経済水域(EEZ)注13を持ち、海上輸送の要であるとともに、かつお・まぐろ漁業に必要不可欠な漁場を提供しています。

一方、太平洋島嶼国は比較的新しく独立した国が多く、経済的に自立した国家を築くことが急務です。また、経済が小規模で第1次産業に依存していること、領土が広い海域にまたがっていること、国際市場への参入が困難なこと、自然災害の被害を受けやすいことなど、小島嶼国に特有な共通の課題を抱えています。

●日本の取組

PALM9の関連行事として開催された第3回日本・太平洋島嶼国経済フォーラムに出席する三宅外務大臣政務官(2021年11月)

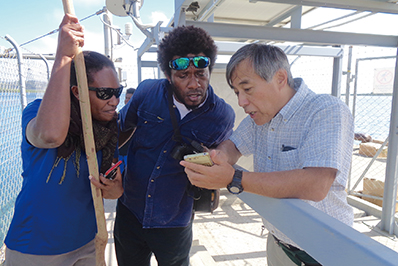

バヌアツで実施中の技術協力「地震・津波・高潮情報の発信能力強化プロジェクト」において、津波用監視カメラを設置して映像を確認している様子(写真:JICA)

緊急援助物資を輸送するためトンガの空港に到着した自衛隊機を出迎えるフアカヴァメイリク首相(中央)(2022年1月)

太平洋島嶼国の政治的安定と自立的経済発展のためには、各国の社会・経済的な脆弱(ぜいじゃく)性を克服するための支援のみならず、地域全体への協力が不可欠です。日本は、太平洋島嶼国で構成される地域協力の枠組みである太平洋諸島フォーラム(PIF)注14との協力を進めるとともに、1997年以降、3年ごとに、太平洋島嶼国との首脳会議である太平洋・島サミット(PALM)を開催しています注15。

2021年7月にはPALM9をテレビ会議方式で開催し、今後3年間の重点分野として、(ⅰ)新型コロナウイルス感染症への対応と回復、(ⅱ)法の支配に基づく持続可能な海洋、(ⅲ)気候変動・防災、(ⅳ)持続可能で強靱(きょうじん)な経済発展の基盤強化、(ⅴ)人的交流・人材育成の5つを中心に議論を行い、首脳宣言および附属文書の「太平洋のキズナの強化と相互繁栄のための共同行動計画」などを採択しました(「開発協力トピックス」も参照)。

また、2021年6月、関係省庁間会議である「太平洋島嶼国協力推進会議」において、オールジャパンでの太平洋島嶼国への取組を強化する方針がとりまとめられました。

また、新型コロナの感染拡大を受け、日本は2021年末までに、キリバス、サモア、ソロモン、トンガおよびフィジーに対し、約32万回分の日本製ワクチンをCOVAXファシリティ注16経由で供与しました。ほかにも、大洋州地域全体で、保健・医療関連機材の供与や、ワクチンを接種現場まで届けるためのコールド・チェーン注17整備、ワクチン接種を実際に行う医療従事者の確保などを支援し、保健・医療体制の強化に貢献しています。さらに、経済の回復を支援するため、ソロモン、パプアニューギニアおよびフィジーに対して総額425億円の新型コロナ危機対応緊急支援円借款を供与しました。

また、2022年1月15日に発生した火山噴火および津波による被害を受けたトンガに対して、人道的観点および同国との友好関係に鑑み、JICAを通じた緊急援助物資の供与に加え、その輸送のために国際緊急援助隊(自衛隊部隊)を派遣しました。さらに、約244万ドルの緊急無償資金協力を実施することも決定しました。

日本は、今後も保健・医療システムの強化や新型コロナの影響を受けた経済の回復のための支援、さらには災害などの緊急事態における支援を米国、オーストラリアやニュージーランド、その他のパートナーとも連携しつつ行っていきます。これらの取組により、ポスト・コロナ時代に向けて、強靭で安定かつ繁栄した大洋州地域をともに構築していきます(自由で開かれたインド太平洋(FOIP)実現のための取組については「開発協力トピックス」、ソロモンにおけるヘルシービレッジの取組については以下の「案件紹介」を参照)。

ソロモン

ソロモンヘルシービレッジ推進プロジェクト

技術協力プロジェクト(2016年6月~2021年6月)

ソロモンでは、住民は伝統的に自給自足で生活していましたが、近年、輸入品が持ち込まれ、住民の食生活を大きく変えました。このため、生活習慣病が急増し、現在、死亡理由の6割以上を占めます。

こうした状況を受け、日本は、マラリア対策や、水問題や衛生環境の改善と並んで、低栄養・生活習慣病予防に重点を置き、ガダルカナル州とマキラ・ウラワ州で保健サービスの強化や政策の策定、村の保健ボランティアの育成などに尽力しました。そして、住民が自ら健康改善に取り組む仕組み(ヘルシービレッジモデル)を国家制度として体系化する支援を行いました。

たとえば、身体測定を行ってBMI注1を提示することで住民の健康意識を高めたり、保健ボランティアが住民に実際の食材を見せながら、生活習慣病や三大栄養素を解説するなど、地道な活動を続けました。その結果、対象村住民の生活習慣病に対する知識が向上し、事業実施前と比べ、乳幼児の発育阻害注2の割合の減少(25.5%から22.8%)や、住民の平均血糖値の低下(6.55mmol/Lから6.22mmol/L)が見られました。

さらに、村では加工食品の消費増加に伴いゴミ問題が深刻化していたことから、保健ボランティアを中心に村の清掃活動を定期的に実施しました。その結果、村の衛生環境が改善し、蚊が減少したことがマラリア対策にも繋がり、住民自らの健康に対する意識が向上するなど副次的な効果が現れました。ソガバレ首相も、本プロジェクトの具体的成果を所信表明演説の中で言及し、高く評価しました。

現在は、本プロジェクトを通じ設立された国家健康設定委員会が中心となり、ヘルシービレッジモデルの他州への展開を進めています。このように日本の取組が地域に根付くことで、より良い環境と健康状態を目指した活動の継続が期待されます。

野菜や果物の摂取を増やすため、新たに家庭菜園を設置(写真:JICA)

子どもの身長測定を行っている様子(写真:JICA)

注1 肥満度を表す体格指数。

注2 日常的に十分な食事・栄養を取れないため慢性栄養不良に陥り、年齢相応の身長まで成長しない状態。