4 中南米地域

茂木外務大臣(当時)が訪問先のグアテマラでブロロ外務大臣とハリケーン災害復興支援のための無償資金協力に関する書簡を交換する様子(2021年7月)

巨大市場である中南米は、通商戦略上、重要な地域です。また、民主主義が根付き、鉱物・エネルギー資源や食料資源の供給地でもあることから、国際社会での存在感を着実に高めています。一方で、国内での貧富の格差が大きく、貧困に苦しむ人が多数残されていることも特徴の一つです。200万人を越える日系人の存在もあり、日本との人的・歴史的な絆(きずな)は伝統的に強く、日本は中南米地域と長い間、安定的な友好関係を維持してきました。

●日本の取組

茂木外務大臣(当時)は、2021年に2回(1月および7月)の出張を通じ、歴代外務大臣の中で最多となる中南米8か国を訪問し、新型コロナウイルス感染症対策や防災分野などで今後も協力していくことを表明しました。また、中米統合機構(SICA(シカ))およびカリブ共同体(CARICOM(カリコム))との外相会合では、これらの分野に加えて環境・気候変動分野の協力、さらにSICAとは中米移民支援における協力も進めていく旨を表明しました。岸田内閣発足後も、11月にはコロンビアの副大統領兼外相およびパラグアイの外相が訪日し、総理表敬訪問や外相会談などを実施し、12月にはブラジルと外相電話会談、アルゼンチンと外相テレビ会談を実施するなど、日本は中南米地域とのさらなる関係強化に努めています。

■防災・環境問題への取組

ニカラグアのハリケーン被災地において日本の支援により給食が配られている様子(写真:WFP)

中南米地域は、豊かな自然に恵まれる一方、地震、津波、ハリケーン、火山噴火などの自然災害に見舞われることが多く、防災の知識・経験を有する日本の支援が重要です。

日本は、2021年、マグニチュード7.2の地震により被害を受けたハイチに対し、緊急援助物資の供与を行うとともに、食料、水・衛生分野などの人道支援を行うため、325万ドルの緊急無償資金協力を実施しました。また、2021年にハリケーン被害のあったニカラグア、ホンジュラス、グアテマラに対して、災害復興関連機材の供与を行いました。加えて、火山噴火被害を受けたセントビンセントに対しては、緊急援助物資の供与を行うとともに、避難所の改修や食料などの支援として158万ドルの緊急無償資金協力を実施しました。さらに、カリブ海の国々や地震が頻発するメキシコ、エクアドル、ペルー、チリをはじめとする太平洋に面した国々に対して、日本の防災分野の知見を活かした支援を行っています。

中米域内においては、コミュニティ・レベルでの防災知識の共有や災害リスク削減を目指す「中米広域防災能力向上プロジェクト“BOSAI”」が大きな成果を上げています(「案件紹介」も参照)。このほか、カリブ諸国に対して、日本は、自然災害や気候変動に対する小島嶼(とうしょ)開発途上国特有の脆弱(ぜいじゃく)性を克服するための支援として、1人当たりの所得水準とは異なる観点から支援を行っており、災害に強靱(きょうじん)な橋梁(きょうりょう)や緊急通信体制の整備、災害対策能力強化に資する機材の供与などに加え、洪水対策・防砂専門家の派遣などを行っています。

また、日本は、環境問題に関して、気象現象に関する科学技術研究や生物多様性の保全、リモートセンシングを利用したアマゾン熱帯林の保全、廃棄物処理場の建設など、幅広い協力を行っています。省エネルギー化の促進および温室効果ガスの排出削減の分野においても、日本は太陽光発電の導入支援を多くの国で実施しており、2021年にはドミニカ共和国やパラグアイに対し、エネルギー効率化のための円借款を供与しました(「国際協力の現場から」も参照)。

■経済・社会インフラの整備

日本は、中南米地域の経済・社会インフラ整備を進めるため、都市圏および地方における上下水道インフラの整備を積極的に行っています。また、官民連携で地上デジタル放送の日本方式(ISDB-T方式)の普及に取り組んでおり、2021年12月時点で中南米の14か国が日本方式を採用しています。日本は、日本方式を採用した国々に対して、円滑な導入に向けた技術移転や人材育成を行っています。

■保健・医療および教育分野での取組

パルド駐日コロンビア大使の表敬を受ける小田原外務副大臣(2021年11月)

保健・医療分野でも、日本は中南米に対して様々な協力を行っています。同地域は医療体制が弱く、非感染性疾患、HIV/エイズや結核などの感染性疾患、熱帯病などが未だ深刻な状態です。また、新型コロナの感染拡大により、迅速で的確な診断と治療が可能な体制の確立が求められています(エクアドルにおけるUHC達成に向けた取組について、「匠の技術、世界へ」を参照)。

2021年、日本は、新型コロナ対策支援として、グアテマラ、ハイチ、ジャマイカ、ニカラグア、パラグアイ、ベネズエラ、キューバに対し、コールド・チェーン注18などの整備のための無償資金協力を行いました。また、ドミニカ共和国およびホンジュラスに対し、新型コロナ危機対応のための借款を供与したほか、ニカラグアに対して日本で製造したワクチン約50万回分を供与しました。さらに、こうした2国間での支援に加え、米州開発銀行(IDB)の日本信託基金を通じて、能力強化支援や物資提供なども実施しました。

ほかにも、日本は、中南米各国の日系社会に対して、日系福利厚生施設への支援や研修員の受入れ、JICA海外協力隊員の派遣などを継続して実施しています。

今も貧困が残存し、教育予算も十分でない中南米諸国にとって、教育分野への支援は非常に重要です。日本は、2021年、数学・算数教育の技術協力を実施しています。

■南南協力や地域共同体との協力

リチャーズ駐日ジャマイカ大使の表敬を受ける上杉外務大臣政務官(2021年12月)

ブラジル、メキシコ、チリおよびアルゼンチンの4か国は、南南協力解説で実績を上げています。日本は、これらの国とパートナーシップ・プログラムを交わしており、たとえば、アルゼンチンと協力し、2021年においても中南米やアフリカにおいて中小企業支援を実施しました。チリでは、三角協力を通じて中南米諸国の防災に資する人材育成を行っており、4,000人の当初目標を超えて、5,169人の人材育成を達成しました(「案件紹介」を参照)。また、ブラジルでは、日本の長年にわたる協力の結果、日本式の地域警察制度が普及しています。その経験を活用して、現在では三角協力の枠組みで、ブラジル人専門家が中米諸国に派遣され、地域警察分野のノウハウを伝えています。

また、日本は、より効果的で効率的な援助を実施するため、中南米地域に共通した開発課題について、SICAやCARICOMといった地域共同体とも協力しつつ、地域全体に関わる案件の形成を進めています。

■中米移民、ベネズエラ難民・移民支援

ドミニカ共和国で日本の支援によって完成した上水道の通水状況を確認する様子

中米地域は、貧困や治安の悪さから逃れて米国やメキシコへの移住を目指す移民の問題を抱えています。日本は、移民発生の根本原因である貧困、治安、災害などの分野における支援を実施しています。また、メキシコ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラスに対し、国際移住機関(IOM)や国連世界食糧計画(WFP)と連携し、移民の自発的帰還の促進や移民流出防止、帰還移民の社会への再統合のための支援を行っています。

また、ベネズエラの経済・社会情勢の悪化により、2021年12月までに約600万人のベネズエラ難民・移民が主に周辺国に流出し、受入れ地域住民の生活環境が悪化したり、地域情勢が不安定になる状況が発生したりしましたが、対応が十分にできていないことが課題となっています。日本は、ベネズエラ避難民を受け入れているコロンビアおよびペルーに対し、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)やIOMを通じて、脆弱(ぜいじゃく)な人々の保護や職業訓練などの社会的統合支援を行っています。また、悪化するベネズエラ国内の人道状況を踏まえ、国連児童基金(UNICEF)を通じ、同国内の子どもおよび妊産婦に対する定期予防接種を支援する協力を行っています。

用語解説

- 南南協力(三角協力)

- より開発の進んだ開発途上国が自国の開発経験、人材、技術、資金、知識などを活用して、ほかの途上国に対して行う協力。自然環境・言語・文化・経済事情や開発段階などが似ている国々に対して、主に技術協力を行う。また、ドナーや国際機関がこのような途上国間の南南協力を支援する場合は「三角協力」という。

チリ

中南米防災人材育成拠点化支援プロジェクト(KIZUNAプロジェクト)

技術協力プロジェクト(2015年3月~2020年3月)

チリは、日本と同じ環太平洋火山帯注1に位置し、地震や津波、火山の噴火など様々な自然災害が多く発生する国です。1960年には、観測史上世界最大となるチリ地震の後に、環太平洋全域に津波が襲来(しゅうらい)し、日本でも大きな被害がありました。こうした経緯もあり、日本は、1960年代から、災害に関する観測技術の向上や耐震基準の改定、防災に携わる人材・組織の育成等を通じて、チリ政府に対し防災分野での協力を行ってきました。

その中でも、KIZUNAプロジェクトは、日本とチリが培ってきた防災分野の技術と知見を中南米地域に普及させるとともに、各国の技術や経験を共有して国際的なネットワークを構築することを目的とした三角協力注2のプロジェクトです。日本からも専門家を派遣し、チリ政府や大学、地域社会等と連携しながら、中南米・カリブ地域の研究者や行政官を対象にした研修やセミナーを実施しました。その結果、地域全体で当初目標の2,000名を大きく上回る5,169名の専門家・行政官を養成し、彼らは自国の防災対策を担う人材として、域内のネットワーク構築にも大きな成果を上げました。

KIZUNAプロジェクトはチリ政府からの評価も高く、日本の協力がチリの防災体制強化に大きく貢献しただけではなく、中南米地域への協力に発展したモデルケースです。2021年からその後継プロジェクトも開始されており、今後、中南米地域全体の防災対策のさらなる強化につながることが期待されます。

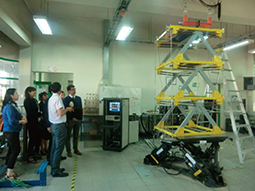

日本の消防関係者の協力を得て実施された救急救助研修の様子(写真:JICA)

研修員が耐震工学研究室を見学している様子(写真:JICA)

注1 太平洋の周囲を取り巻くように並ぶ火山帯のことで、日本列島を含め火山列島や火山群の総称。

注2 用語解説を参照。

- 注18 : 注1を参照。