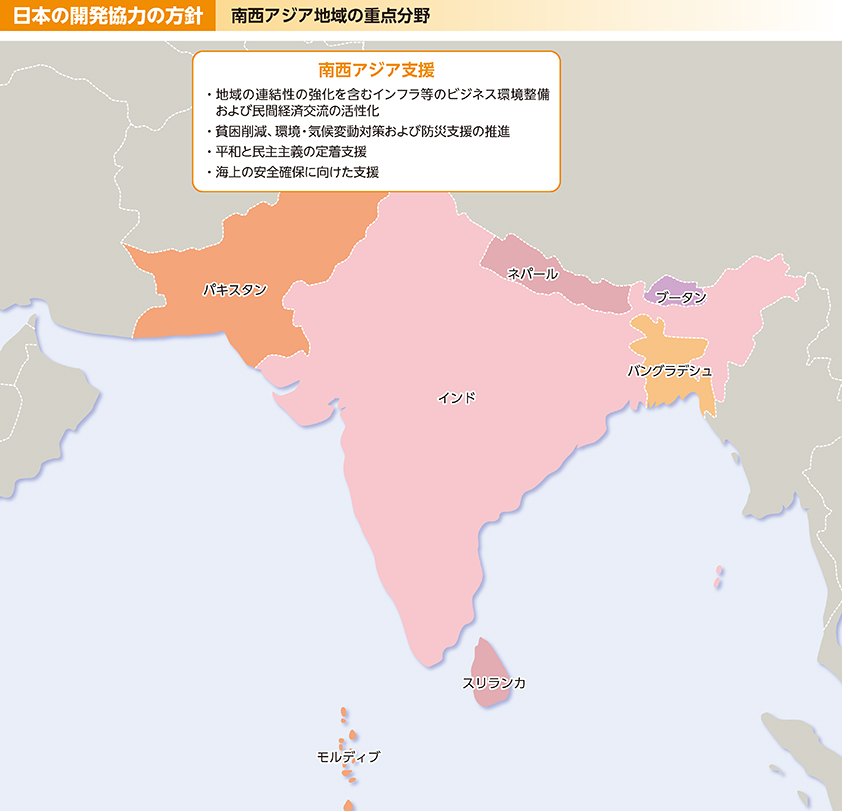

2 南西アジア地域

南西アジア地域は、インドなどの巨大な市場を抱え、大きな経済的潜在力を有しています。東アジア地域と中東地域を結ぶ陸上・海上の交通路に位置するため、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現のためにも戦略的に重要な地域です。

一方、この地域には、インフラ整備、初等教育制度や保健・医療制度の整備、法制度整備、自然災害への対応などにおいて、取り組むべき課題が依然として多く残されています。特に貧困の削減は大きな問題であり、世界の貧困層の約3分の1が南西アジア地域に住んでいると言われています注10。

●日本の取組

日本の支援により建設されたインドのヴァラナシ国際協力・コンベンションセンター(写真:JICA)

日本の支援により整備を行っているダッカ市の都市高速鉄道(MRT)。バングラデシュの国旗を取り入れたデザインの車両が市内を走行し人々の生活を支える(写真:JICA)。

草の根・人間の安全保障無償資金協力により機材を供与した、パキスタンの聴覚障害者特別支援学校にて、手話で交流する生徒たちの様子

ジャパン・プラットフォームの「ネパール南西部における新型コロナウイルス対応能力強化のための医療機材・物資配布支援」事業において、新型コロナ対策について協議するガンジ市保健所副所長とプロジェクトマネージャーの様子(写真:特定非営利活動法人ADRA Japan)

ブータンにおける「中西部地域園芸農業振興プロジェクト」の研修にて果樹の結実管理を指導するJICA専門家(写真:JICA)

日本は、南西アジア地域の有する経済的潜在力を活かすとともに、貧富の格差是正に対応するため、多岐にわたる支援を行っています。

2021年の新型コロナウイルス感染症への対応としては同年12月時点で、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、およびモルディブに対し、COVAXファシリティ注11経由で約773万回分の日本で製産したワクチンを供与しました。また、ブータン、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカおよびインドに対してワクチン接種体制を構築する「ラスト・ワン・マイル支援」としてコールド・チェーン整備のための緊急無償資金協力を実施したほか、2021年4月以降に感染が急拡大したインドには人工呼吸器等の医療機材を供与しました。

さらに、新型コロナの感染拡大の影響を受けたインドとバングラデシュの危機対応を財政面で支援するため、それぞれ300億円と400億円の新型コロナウイルス感染症危機対応を支援するための円借款を供与しました(インドにおける新型コロナ感染の急拡大に対する緊急援助については第Ⅰ部を参照)。また、パキスタン、ネパール、モルディブに対して、新型コロナ危機への対応に関するパリクラブ注12の合意に基づき、債務救済措置を行っています。

近年、インドは日本の円借款の最大規模の供与相手国であり、日本はインドにおいて、連結性の強化と産業競争力の強化に資する電力や運輸、投資環境整備や人材育成などの経済社会インフラ整備の支援を行っています。また、持続的で包摂(ほうせつ)的な成長への支援として、生計向上に資する森林セクターへの支援、保健・医療体制整備や貧困対策など、様々な分野での支援を通じ、インドの成長において大きな役割を果たしています。

2021年3月には、デリーやベンガルール、コルタカにおける地下鉄建設、連結性向上に資する道路建設、農家の所得向上のための農業生産基盤整備等に取り組む案件を含む、計7件の総額約2,760億円の円借款を供与しました。

また、2021年7月には日本の支援により建設されたヴァラナシ国際協力・コンベンションセンターの開所式が開催され、菅総理大臣(当時)から、同センターの完成を祝し、日印友好の新たなシンボルに同センターがなることを期待する旨のビデオ・メッセージを送りました。さらに、2021年9月の日印首脳会談では、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道整備計画の着実な進展に向けて協力を進めていくことを確認しました。同計画が完了すれば、現在、在来線特急で最短でも7時間必要なムンバイ・アーメダバード間の移動が2時間に短縮でき、料金は航空運賃の約半分になることが見込まれます。

近年発展が目覚ましく、日本企業の進出も増加しているバングラデシュとの間では、「日・バングラデシュ包括的パートナーシップ」を推進するとともに、(ⅰ)経済インフラの開発、(ⅱ)投資環境の改善、および(ⅲ)連結性の向上を3本柱とする「ベンガル湾産業成長地帯(BIG-B)」構想のもと、開発協力を進めています。2021年11月には、日本はバングラデシュに対して、上述の新型コロナウイルス感染症危機対応の円借款に加え、連結性向上や経済インフラ整備のための支援として「ダッカ都市交通整備計画(1号線)(第二期)」など3件、総額約2,920億円の円借款を供与しています。また、同年12月には、同国の将来を担う若手行政官の人材育成のための2件、総額約29億円の無償資金協力を供与しました。

なお、ミャンマー・ラカイン州からの避難民については、日本はバングラデシュ政府が避難民を長期にわたって受入れていることを評価するとともに、今後もホストコミュニティの負担軽減を含めた支援を継続していく旨を外相会談等で伝えており、ホストコミュニティおよび避難民に裨益(ひえき)する様々な支援を行ってきています。2021年の新たな支援としては、給水システムの整備や保健・医療体制強化のため国際機関を通じた無償資金協力を行っています。また、日本のNGOによる支援として、特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム(JPF)を通じて生活に必要な物資の配布、衛生環境の改善、医療提供、女性および子どもの保護などにも取り組んでいます(WFP日本人職員の活躍については「コロナ禍の世界の現場で活躍する国際機関日本人職員」、JPFを通じたインドおよびネパールへの支援については「(3)アジア地域での感染急拡大に対する緊急支援」も参照)。

アジアと中東・アフリカをつなぐシーレーン上の要衝に位置するスリランカは、伝統的な親日国であり、日本は、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けて、特にインフラ整備を通じた連結性強化や海洋分野で同国との協力強化を進めています。また、日本は、過去の紛争の影響で開発の遅れている地域を対象に、生計向上や農業分野を中心とした産業育成・人材育成などの協力、および災害対策への支援を継続しています。2021年には、新型コロナの流行により帰還したスリランカ人移民労働者の社会経済的再統合を支援するための無償資金協力を国際移住機関(IOM)と連携で実施しました。

モルディブは、スリランカ同様、インド洋シーレーンの要衝に位置しており、日本は、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けて同国との協力強化を進めています。2021年には、海難救助や海上犯罪の対応能力を強化するための海上救助コーディネーションセンター建設、保健・医療体制強化のための救急艇の供与、新型コロナの流行により主要産業である観光業が打撃を受けたモルディブ経済の多角化のための農業振興支援の無償資金協力を行っています。

パキスタンは、世界第5位の人口を有し、アジアと中東の接点に位置するという地政学的重要性を有するとともに、テロ撲滅に向けた国際社会の取組において重要な役割を担っており、同国の安定的な発展は周辺地域、ひいては国際社会全体の平和と安定の観点からも重要です。2021年には、同国の保健・医療体制を強化するため、シンド州において母子保健医療施設を拡充する無償資金協力に加え、アフガニスタンと並び野生株ポリオウイルスが常在する同国のポリオ撲滅に向けたワクチン接種を支援するための無償資金協力も供与しています。その他、気象レーダーの設置や浄水場・送配水施設の整備等を支援する無償資金協力等を実施しています。

伝統的な親日国であるネパールの民主主義の定着、安定と繁栄は、日本にとり、政治的・経済的に重要な南西アジア地域全体の安定を確保する上でも重要です。2015年の大地震後、日本は同国における「より良い復興(Build Back Better)」の実現を後押しています。2021年12月にはネパール復興国際会議2021がカトマンズで開催され、本田外務大臣政務官がビデオメッセージを通じて、日本の自然災害に関する経験と教訓に基づいて、ネパールの復興に貢献できたことを紹介しました。日本の支援によって、橋、病院などの公共インフラ施設が完工済みであるほか、2021年10月までに住宅(計約8万5千戸)、学校(計約210校)が完工しました。加えて、同国政府の災害リスク削減に係る能力強化や建築基準にのっとった建物の普及などに係る各種技術支援を実施中です。そのほか、2021年には同国における公立高次病院の医療機材整備を含む3件の無償資金協力を供与しました。

ブータンに対する日本の開発協力は、特に農業生産性の向上、道路網、橋梁(きょうりょう)等の経済基盤整備や、人材育成といった分野で、着実な成果を上げています。2021年には、防災対策や水資源管理に必要な地理空間情報を整備するための無償資金協力を供与しています。

バングラデシュ一般公募

(1)コミュニティ防災力向上支援事業、(2)北ダッカ市における学校を中心とした地域の災害対応能力向上支援事業(第1年次)

(1)JICA草の根技術協力(2016年4月~2019年4月)、(2)日本NGO連携無償資金協力(2020年3月~実施中)

バングラデシュの首都ダッカでは、急激な都市化と人口増加が進み、地震、火事、豪雨による洪水など、都市型災害のリスクが高まっています。しかし、人々の防災への関心は低く、たとえば初期消火、通報および避難の遅れ、火災現場の人だかりが消防の消火活動を妨げるなど、本来ならば被害を最小限にとどめることができたはずの災害を防げずに大きな被害が出ていました。

そこで、特定非営利活動法人SEEDS Asiaは、2016年から、災害に負けない人とコミュニティをつくるため、JICA草の根技術協力や日本NGO連携無償資金協力を通じて、北ダッカ市役所とともに地域住民の防災能力向上に取り組んできました。

具体的には、防災を担う各地域の住民グループ(マンション管理組合や青少年グループなど)のリーダー向けに防災研修を実施したほか、地域住民が当事者意識を持ち、自助・共助の能力を向上させ、日頃の生活に防災活動を取り入れることを目指して行う地域の防災計画づくりを支援しました。これらの活動で参考にしたのは、阪神・淡路大震災後に神戸で広まった防災福祉コミュニティです。事業を通じて、12のダッカ版防災コミュニティが誕生しました。

ダッカの防災コミュニティは、現在も活動を継続、発展させています。ハザードマップ作成のための「防災まちあるき」や消火訓練等を実施するだけでなく、各防災コミュニティをネットワーク化し、各地域の課題や取組の共有、災害発生時の助け合い協定を結ぶなどのつながりを強めています。また、新型コロナウイルス感染症の流行後には、簡易手洗い場の設置、食料支援、マスク配布や啓発活動を真っ先に展開しました。

さらに2020年度からは、SEEDS Asiaは学校を中心とした地域の災害対応能力向上の事業を新たに実施しており、防災コミュニティのリーダーたちが地域を代表して学校に知見を共有するなど、神戸からの学びをきっかけに、ダッカにおいて防災の輪が広がっています。

防災コミュニティによる消火訓練の様子(写真:SEEDS Asia)

「防災まちあるき」マップを作成するダッカの防災コミュニティ(写真:SEEDS Asia)

- 注10 : 出典:下記世界銀行ホームページ(ただし、同ホームページにはアフガニスタンが含まれている)。

https://www.worldbank.org/ja/country/japan/brief/south-asia

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank - 注11 : 用語解説を参照。

- 注12 : 注8を参照。