第Ⅲ部 地域別の取組

ドミニカ共和国の日系日本語学校で、移民の歴史について授業を行う日系社会青年海外協力隊員(写真:JICA)

1 東アジア地域

東アジア地域には、韓国やシンガポールのように高い経済成長を遂げ、既に開発途上国から援助供与国へ移行した国、カンボジアやラオスなどの後発開発途上国(LDCs)、インドネシアやフィリピンのように著しい経済成長を成し遂げつつも国内に格差を抱えている国、そしてベトナムのように市場経済化を進める国など様々な国が存在します。

●日本の取組

シハヌークビル港の様子。同港はカンボジア唯一の大水深港であり、カンボジアのコンテナ貨物輸出入の約7割を担っている(写真:JICA)。

日本は、東アジア諸国の多様な経済社会の状況や、開発課題の変化に対応しながら、支援の重点化を図りつつ、協力を行っています。日本は、質の高いインフラ投資を通じた経済社会基盤整備、制度や人づくりへの支援、貿易の振興や民間投資の活性化など、ODAと貿易・投資を連携させた開発協力を進めることで、この地域の目覚ましい経済成長に貢献してきました。近年は、基本的な価値を共有しながら、開かれた域内の協力・統合をより深めていくこと、青少年交流、文化交流、日本語普及事業などを通じた相互理解を推進し、地域の安定を確かなものとして維持していくことを目標としています。アジアを「開かれた成長センター」とするため、日本は、この地域の成長力を強化し、それぞれの国内需要を拡大するための支援を行っています。

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、東アジア地域でも多くの国が社会的・経済的に大きな打撃を受けました。日本は、新型コロナの発生以降、東アジアの11か国に対し、総額約380億円の保健・医療関連機材の無償供与、技術協力を行っているほか、経済的影響を踏まえ、5か国に対し総額2,200億円の新型コロナ危機対応緊急支援円借款を供与しています。また、2021年12月時点で、ベトナム、インドネシア、およびタイ等に対し、二国間およびCOVAXファシリティ注1経由で約1,800万回分以上の日本で製造するワクチンを供与しました。

■東南アジアへの支援

訪日中のソン・ベトナム外務大臣と外相会談を行った林外務大臣(2021年11月)

東ティモールにおける「国産米の生産強化による農家世帯所得向上プロジェクト」で稲作地を視察するJICA専門家(写真:JICA)

ベトナム・ロンアン省の小学校において、草の根・人間の安全保障無償資金協力により建設された校舎で学ぶ生徒たち

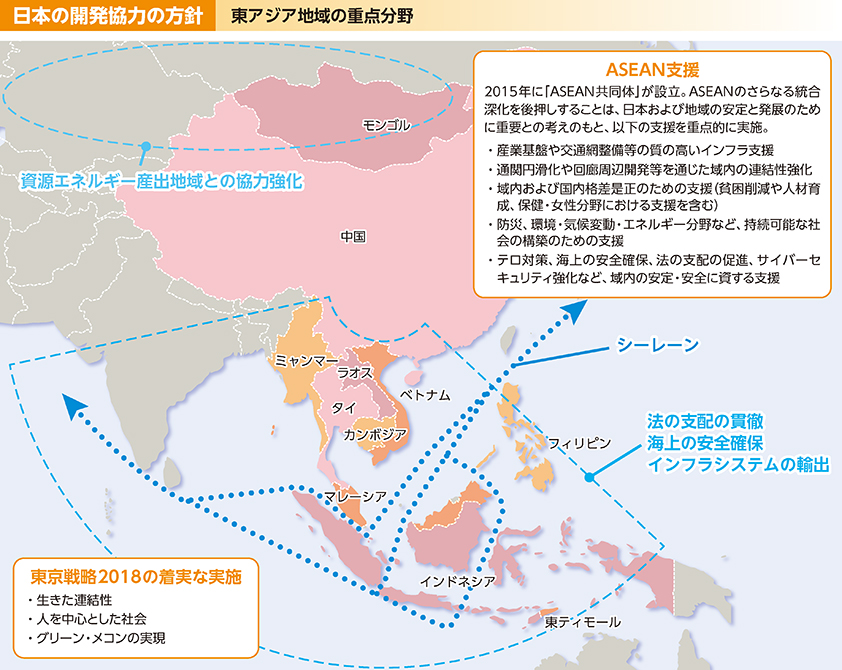

ASEAN諸国注2は、日本のシーレーンに位置するとともに、2020年10月時点で約14,500の日系企業(事業所数)が進出するなど経済的な結びつきも強く、政治・経済の両面で日本にとって極めて重要な地域です。ASEANは、「ASEAN共同体」(2015年)を宣言し、域内の連結性強化と格差是正に取り組んでいます。また、「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)」解説(2019年)には、法の支配や開放性、自由、透明性、包摂(ほうせつ)性がASEANの行動原理として謳(うた)われており、日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」と多くの本質的な原則を共有しています。2020年11月の日ASEAN首脳会議では「AOIP協力についての第23回日ASEAN首脳会議共同声明」を発出し、このことを確認するとともに、AOIPに記載された4分野(海洋協力、連結性、国連持続可能な開発目標、経済等)における実質的な協力およびシナジーの強化を通じて日ASEAN戦略的パートナーシップを一層強化することで一致しました。さらに、2021年11月の日ASEAN首脳会議では、共同声明の実施に関する具体的なAOIP協力の進捗を示すプログレス・レポートを発出しました。(「開発協力トピックス」も参照)。

日本は、このようにASEANの取組を踏まえて協力を進めていますが、連結性強化と格差是正を柱としつつ、インフラ整備、法の支配、海上の安全、防災、保健・医療、平和構築などの様々な分野でODAによる支援を実施し、これまで、ASEAN諸国に対して累計で約19兆円を供与してきました。また、開発分野において、民間や開発金融機関の資金力を活用する重要性が増していることも踏まえ、「対ASEAN海外投融資イニシアティブ」(2019年日ASEAN首脳会議)を立ち上げました。同イニシアティブの下、質の高いインフラ投資、金融アクセス・女性支援、グリーン投資の分野において、中小企業支援等に関する民間セクターへの投融資拡大を通じ、ASEAN諸国の経済再生に貢献しています。また、2019年から2022年までの3年間でASEAN向けを中心として官民合わせて30億ドル規模の資金動員を目指し、JICAを通じて12億ドルの出融資を行うよう推進しています。2021年12月時点で、ASEAN諸国向けには11件が採択され、約449億円の出融資を行っています。

連結性の強化に関しては、日本は、ASEAN域内におけるインフラ、制度、人の交流の3つの分野での連結性強化を目指した「ASEAN連結性マスタープラン2025」解説(2016年ASEAN首脳会議)に基づいてASEANの連結性強化を支援しており、ASEANの一体性・中心性の強化を後押しするため、日ASEAN技術協力協定(2019年)に署名しました。同技術協力協定に基づき、2020年度までにサイバーセキュリティ(詳細は「サイバー空間」を参照)、港湾運営および海洋プラスチックごみ対策に関する研修を実施し、さらに2021年度には国際公法、物流、犯罪者処遇等に関する研修を実施しました。また、「日ASEAN連結性イニシアティブ」(2020年日ASEAN首脳会議)に基づき、計約2兆円の陸海空の回廊(かいろう)連結性プロジェクトを中心にハード面でASEAN連結性強化を支援し、ソフト面では2020年から3年間で連結性強化に資する1,000人の人材育成を行っています。

インフラ整備に関しては、日本は、「質の高いインフラ投資に関するG20原則」注3と東南アジア諸国に対するこれまでの支援の経験も踏まえ、「質の高いインフラ投資」の普及に努めています。その一例として、カンボジアにおけるシハヌークビル港への支援が挙げられます。シハヌークビル港はカンボジアの輸出入コンテナ貨物の約7割を取り扱うカンボジア唯一の大水深港です。カンボジアの堅調な経済成長を背景としたコンテナ貨物取扱い量の増加により、当該港のコンテナ貨物取扱い能力はひっ迫しつつあるため、カンボジア政府からの要請を受け、新コンテナターミナルの整備を円借款にて実施しているほか、併せてJICA専門家の派遣や技術協力プロジェクトの実施を通じた同港の港湾運営の効率化についても支援しています。このように、ハード・ソフト一体となった支援を実施することにより、当該港の貨物取扱い能力の向上を図り、カンボジアにおける物流機能の強化に貢献しています。

また、防災・災害医療分野に関しては、2009年以降、引き続き日・ASEAN統合基金(JAIF)注4により、ASEAN防災人道支援調整センター(AHAセンター)に対して、統合防災ICTシステムの構築、ASEAN緊急災害ロジスティックシステム(DELSA)構築、ASEAN緊急対応評価チーム(ERAT)の能力構築、AHAセンターエグゼクティブ(ACE)プログラム等を通じたASEANにおける防災・災害対応能力の強化に貢献しています。日本は2016年からASEAN災害医療連携強化プロジェクト(ARCH)注5を実施しており、ASEAN各国の災害医療チームが参加する地域連携合同演習の開催や災害医療に関する標準手順書の作成など、多くの成果を出しています。また、世界保健機関(WHO)との研修の共同開催などを通じて、災害医療チームの世界基準にものっとったASEAN地域の災害医療分野の連携能力強化を進めています。

また、日本は、ASEAN感染症対策センターの設立のため、2020年、JAIFに約55億円(5,000万ドル)を拠出するとともに、技術協力による専門家派遣や研修を実施するなど、同センターの設立を全面的に支援しており、ASEAN地域における公衆衛生緊急事態への対応や新興感染症対策の準備・探知・対応能力の強化に貢献しています。2021年10月にはセンター運営の担い手となるASEAN各国の公衆衛生担当者向けの研修をオンラインで実施しました。これに加えて、日本はワクチン開発や医療物資調達を目的とした「新型コロナに関するASEAN対応基金」に対し、APT(ASEAN+3)基金からの拠出に加え、日本として100万ドルを拠出しました。

さらに、人材育成分野に関しては、「産業人材育成協力イニシアティブ2.0」(2018年日ASEAN首脳会議)に基づき、2019年から5年間で、AI等のデジタル分野を含め、8万人規模の人材を育成することとしています。また、ASEAN地域における産業人材育成のため、日本独自の教育システムである「高専(高等専門学校)」をタイに設立して、日本と同水準の高専教育を提供する協力を実施しています。加えて、日本は、ASEANを含むアジア諸国との間で、日本の大学院等への留学、日本企業でのインターンシップ等を通じ、高度人材の環流を支援し、日本を含むアジア全体のイノベーションを促進するための「イノベーティブ・アジア」事業を行っており、2017年度から2021年度までの5年間にわたりアジア全体から受入れを行っています。

また、東ASEAN成長地域(BIMP-EAGA)注6に対して、日本は経済協力、投資セミナー開催、招聘(しょうへい)事業や「BIMP-EAGA+日本」対話の実施等に取り組んでおり、2021年にはインドネシア・パプア州のビアク島で漁港施設・市場が完工しました。

ASEAN諸国の中でも特に潜在力に富むメコン地域注7に関しては、2009年以来、日本・メコン地域諸国首脳会議(日メコン首脳会議)を開催しています。そのうち、おおむね3年に一度、日本で会議を開催し、地域に対する支援方針を策定しています。

日本は、メコン地域の経済成長に欠かせない連結性強化を重視して取り組んでおり、カンボジアのシハヌークビル港開発、ラオスのビエンチャン国際空港の機能改善、ベトナムのホーチミン市都市鉄道の建設、タイのバンコク都市鉄道(レッドライン)の建設など、「東京戦略2018」注8のもとでのプロジェクトを着実に実施しています。

また、「2030年に向けた日メコンSDGsイニシアティブ」(2019年第11回日メコン首脳会議)に基づき、メコン地域の潜在力を最適な形で引き出すため、国際スタンダードにのっとった質の高いインフラ投資も活用しながら、(ⅰ)環境・都市問題、(ⅱ)持続可能な天然資源の管理・利用、(ⅲ)包摂(ほうせつ)的成長の3つを優先分野として取り組んでいます。その具体的な取組としては、「草の根・メコンSDGsイニシアティブ」(2020年第13回日メコン外相会議)を通じて、メコン諸国の地域に根差した経済社会開発およびSDGsの実現を支援しています。2021年12月には第1回日メコンSDGsフォーラムを開催し、各国における課題と取組を共有し、意見交換しました。日本としては、メコン地域をより持続的で、多様で、包括的なものとするため、引き続き「2030年に向けたSDGsのための日メコンイニシアティブ」の下、メコン地域におけるSDGsを推進していきます。

また、新型コロナの影響でメコン諸国の経済が打撃を受け開発資金が不足する中、民間企業等が行う開発事業の実施を後押しするため、「メコンSDGs出融資パートナーシップ」(2020年第12回日メコン首脳会議)、をはじめとする「5つの協力」((ⅰ)民間セクターに対する出融資の推進、(ⅱ)小さなコミュニティに行き渡る草の根の無償資金協力、(ⅲ)法の支配に関する協力、(ⅳ)海洋に関する協力、(ⅴ)サプライチェーン強靭(きょうじん)化に関する協力)を推進しています。

ミャンマーにおいては新型コロナの影響や2021年2月のクーデター発生により、人道状況が急激に悪化しており、ミャンマー国民への人道支援が喫緊の課題になっています。日本としても、こうした状況を改善させるべく国際機関等を通じた支援を積極的に行っており、2021年中には、食料、栄養、保健、水・衛生等の分野における支援、および新型コロナへの対応のための救急車や酸素濃縮器の供与等を実施しました(約2,100万ドル)。また、2022年2月には追加的な支援決定を発表し、国際機関やASEAN事務局を通じて、食料、シェルター・マットレス等の生活物資、医療資材などをミャンマー国民に届けていくこととしています(約1,850万ドル)。今後も現地の状況と人道上の必要性・緊急性を踏まえ、国際機関やASEAN事務局と連携しながら支援を必要とするミャンマー国民に届く人道支援を積極的に行っていきます。日本政府として、困難に直面しているミャンマー国民にしっかり寄り添っていきます。

タイ

カンチャナブリ県サンクラブリ郡における医療機器整備計画

草の根・人間の安全保障無償資金協力(2016年9月~2017年5月)

ミャンマーと国境を接しているタイのカンチャナブリ県サンクラブリ郡には、その立地状況と歴史的背景から、国境付近一帯で生活している少数民族とともに、ミャンマーからの移民・難民が多く暮らしています。元来、同地域の医療環境は脆弱(ぜいじゃく)であったことに加え、特にこうした人々は、無国籍あるいは経済的な理由から、適切な医療にアクセスすることができていませんでした。そこで、日本人看護師の陣野代利子(じんのよりこ)さんはタイ人の夫と共にサーンジャイディークリニックを開設し、国籍、民族、経済状況などにかかわらずすべての患者を受け入れてきました。

しかしながら、同地域には農業や工場などで働く人が多く、外科的治療を必要とする患者が多いにもかかわらず、同クリニックには医療器材が十分に整備されていないことから、提供できる医療が限られており、簡易的な手術も実施できない状況にありました。

このような状況を改善するため、日本は、草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じて、同クリニックに対し、医療機器および手術室の整備を行いました。これにより、2019年には約500人が外科手術を受けることができるようになるなど、社会的に弱い立場にいる人により良い医療が提供できるようになりました。

人間一人ひとりに着目する人間の安全保障の実現のため、日本はそれぞれの地域に密着しながら、「誰の健康も取り残さない」保健・医療支援を引き続き実施していきます。

引渡し式典の様子

供与された機材を使用し、患者を診察している様子

■対中ODAの終了

対中ODAは近年も日中関係強化に大きな役割を果たしてきましたが、2018年、安倍総理大臣(当時)が、対中ODAの新規採択を2018年度をもって終了し、開発分野における対話や人材交流などを進めることを発表しました。既に採択済みの継続案件も、2022年3月末をもってすべて終了する予定です注9。

用語解説

- インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP:ASEAN Outlook on the Indo Pacific)

- インド太平洋におけるより緊密な協力のためのビジョンを創り出し、ASEANを中心とした地域枠組みを強化するイニシアティブ。新たなメカニズムの創設や既存のメカニズムの置き換えを目的とするものではなく、現在および将来の地域と世界に発生する課題により良く対処するため、ASEAN共同体の構築プロセスを強化することを意図したもの。日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」と多くの本質的な共通点を有している。

- ASEAN連結性マスタープラン2025(MPAC 2025:Master Plan on ASEAN Connectivity 2025)

- 「ASEAN連結性マスタープラン」(2010年採択)の後継文書として、2016年のASEAN首脳会議にて採択された、ASEAN連結性強化のための行動計画。「ASEAN2025:共に前進する」(2015年採択)の一部と位置付けられている。同文書は、「持続可能なインフラ」、「デジタル・イノベーション」、「シームレスなロジスティクス」、「制度改革」、「人の流動性」を5大戦略としており、それぞれの戦略のもとに重点イニシアティブが提示されている。

- 注1 : 用語解説を参照。

- 注2 : ASEAN構成国は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの10か国(ただし、シンガポール、ブルネイはODA対象国ではない)。

- 注3 : 用語解説「質の高いインフラ」を参照。

- 注4 : ASEAN共同体の設立を目指し、域内格差の是正を中心に統合を進めるASEANの努力を支援するため、2006年に設置された基金。日本は、2005年の日・ASEAN首脳会議において総額75億円(約70.1百万ドル)を拠出することを表明し、その後、2013年に「JAIF2.0」に総額1億ドルを拠出した。2019年および2020年にも「JAIF2.0」に追加拠出をしている。

- 注5 : 「One ASEAN, One Response:ASEAN Responding to Disasters as One」(2014年ASEAN防災担当大臣会議)の方針を実行できる仕組みづくりのためのプロジェクト。2017年にはARCHで取り組んでいる活動の必要性が明確に盛り込まれた「災害医療にかかるASEAN首脳宣言(ALD)」(2017年)が採択された。

- 注6 : 1994年、ブルネイ・インドネシア・マレーシア・フィリピンによって当該4か国の開発途上地域の経済成長のため設立された地域枠組。

- 注7 : カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムの5か国に及ぶ地域。

- 注8 : 2018年の第10回日メコン首脳会議(東京)で採択された。日本の日メコン協力の方向性を示す。

- 注9 : 2022年1月現在継続中であり2022年3月末に終了予定の案件は、技術協力3件、JICA海外協力隊員2名の派遣および草の根技術協力1件。