第Ⅳ部 多様なアクターとの連携促進および開発協力の発信取組

長崎大学がガボンで実施している「公衆衛生上問題となっているウイルス感染症の把握と実験室診断法の確立プロジェクト」(SATREPS)にて、新型コロナに関する研修を行っている様子(写真:JICA)

1 多様なアクターとの連携強化のための取組

(1)民間企業との連携

日本政府は、日本企業の持つ総合力が、外務省やJICAのODA事業等においてもさらに発揮されるよう、日本の民間企業の優れた技術・知識・経験・資金を効果的に活用するよう努めています。また、民間の知見やノウハウをODAの案件形成の段階から取り入れたり、基礎インフラはODAで整備し、投資や運営・維持管理は民間で行うといったように、官民で役割を分担したりし、民間による投資事業等との連携を促進しています。民間企業との連携を強化して、より効率的・効果的な事業を行うことで開発効果を高めていきます。

ア 無償資金協力

日本政府は、開発途上国政府の要望や開発ニーズに基づき、日本企業の製品を中心に途上国に供与することを通じ、日本企業の海外展開を支援しています。2021年には、たとえば、日本とカンボジアの産学で連携して研究や人材育成を行ってきたカンボジアの機関に対し、日本企業製品を供与することで、カンボジアにおける高度な技術者の育成とともに日本企業進出の基盤強化につながっています。

イ 日本の強みを活かす円借款の改善

音羽電機工業株式会社で研修を受けるルワンダ人留学生。同社は、中小企業・SDGsビジネス支援事業を活用して、現地政府と協力しルワンダに雷害対策技術の普及を目指している。(写真:音羽電機工業(株)/JICA)

日本政府は、日本の優れた技術やノウハウを活用し、開発途上国への技術移転を通じて「顔の見える援助」を促進するため、本邦技術活用条件(STEP:Special Terms for Economic Partnership)を導入し、適用範囲の拡大、金利引き下げなど制度を改善してきました。また、日本企業が参画する官民連携(PPP:Public- Private Partnership)方式を活用したインフラ整備案件の着実な形成と実施を促進するため、途上国政府の施策の整備と活用を踏まえエクイティバックファイナンス(EBF)円借款注1や採算補填(ほてん)(VGF)円借款注2なども導入しています。近年、日本企業の円借款事業の受注が増加しており、日本企業の海外展開の後押しにもなっています。

そのほか、日本政府は、「質の高いインフラパートナーシップ注3」のフォローアップ策として、円借款の手続きの迅速化や新たな借款制度の創設など、円借款や海外投融資の制度改善を行っています。たとえば、通常は3年を要する円借款における政府関係手続期間を、重要案件については最短で約1年半にまで短縮しました。また、JICAの財務健全性を確保することを前提として、外貨返済型円借款の中進国以上への導入、ドル建て借款およびハイスペック借款注4を創設しました。また、日本政府は、「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ注5」において、手続迅速化のさらなる推進を発表し、フィージビリティ調査(F/S)開始から着工までの期間を最短1年半に短縮するとともに、事業期間の「見える化」を図るなど、迅速な円借款の案件形成ができるよう、引き続き制度改善に努めています。

エジプト

JICA海外協力隊(民間連携)注1

(2019年1月~2020年1月)新延 悠太(にいのべゆうた)氏(パナソニック株式会社)

エジプトでは、全人口の95%が、同国の南北を貫くナイル川流域に集中しています。その中でも、経済的に貧しいエジプト中部から南部のエリアでは、住民がアクセスできる病院は限られています。こうした地域に医療サービスを効率よく提供するため、同国の慈善事業団体はナイル川に沿って病院船を運航し、川沿いに住む子どもたちを診察する船上病院プロジェクトに取り組んでいます。今まで延べ66,000人以上の子どもたちに無料で医療サービスを提供してきました。

私は所属企業であるパナソニック株式会社に籍を置いたまま、JICA海外協力隊(民間連携)隊員として慈善事業団体が取り組む今回のプロジェクトに参加し、船上病院運営のためのオペレーション統括と、プロジェクトの支援者を増やすためのマーケティングを担当しました。

日本のものづくり企業での勤務経験を活かし、医療設備の整備と管理、患者情報データシステムの構築、薬の在庫管理、待機列の形成などの診療体制の効率化を図ることで、着任前には船上で一日500人しか診療できなかったところを、1,500人診療できるように改善しました。また、マーケティングではSNSページの開設、運営スポンサー企業への営業活動、PRツールの作成に携わり、特に、SNSを通じて積極的な宣伝活動を行った結果、任期中に500人以上の新規支援者を獲得しました。

隊員として培った現場運営能力、マーケティング力、アラビア語力と現地社会への理解を社会に還元すべく、自社に復職した後は中東地域に駐在し、同地域でのマーケティングを担当しています。日本のものづくり企業が提供する商品と価値を世界に広げることで、日本の産業全体をより元気に、また日本のブランド力が一層高まることを目標に取り組んでいます。

船の中で子供を診察するボランティアの眼科医(写真:JICA)

40度を超える中、熱中症予防のため診療待機者に水を提供する新延氏(写真:JICA)

注1 「JICA海外協力隊(民間連携)」も参照。

ウ 民間提案型の官民連携支援スキーム

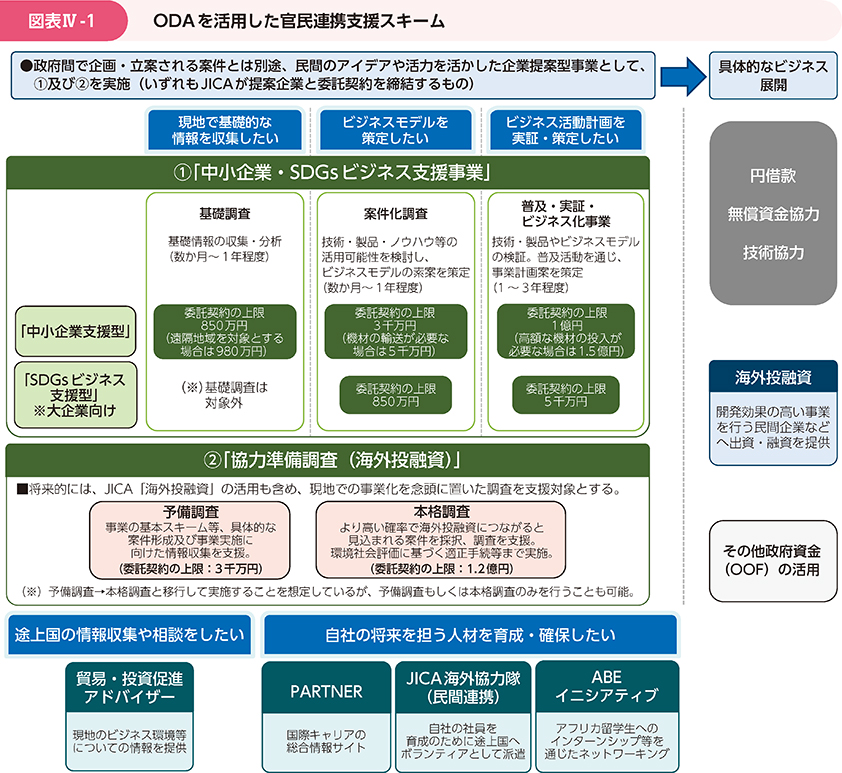

加えて、日本政府およびJICAは、民間企業の意見や提案を積極的に取り入るべく、「中小企業・SDGsビジネス支援事業」や「協力準備調査(海外投融資)」といった民間提案型の官民連携支援スキームも推進しています。

■中小企業・SDGsビジネス支援事業

中小企業・SDGsビジネス支援事業解説は、民間企業の自由な発想に基づいたアイデアを開発協力に取り込み、ビジネスを通じた現地の課題解決や多様なパートナーとの連携を進めることを目的としています。2021年度は、年2回JICAホームページで公示を行い、企業から提出された企画書の内容を踏まえJICAが採択しました。

2021年は、29か国において合計86件の事業(基礎調査:19件、案件化調査:「中小企業支援型」40件、「SDGsビジネス支援型」11件、普及・実証・ビジネス化事業:「中小企業支援型」8件、「SDGsビジネス支援型」8件)が採択されました(「匠の技術、世界へ」も参照。事業の仕組み、対象分野・国などについては、JICAホームページ注6に掲載しています)。

■協力準備調査(海外投融資)

近年、官民協働による開発途上国のインフラ整備および民間事業を通じた経済・社会開発の動きが活発化しています。JICAは、海外投融資での支援を念頭に民間資金を活用した事業の形成を図るため協力準備調査(海外投融資)を実施しています。途上国における事業参画を検討している民間企業から事業提案を広く公募し、事業計画策定のためのフィージビリティ調査(F/S)を支援しています(事業の仕組み、対象分野・国などについては、JICAホームページ注7に掲載しています)。2021年はアジアおよびアフリカ地域において4件の案件が採択されています。

■「JICA海外協力隊(民間連携)」

2012年に創設した「JICA海外協力隊(民間連携)」では、これまでに120名が38か国に派遣され、企業の海外展開を積極的に支援しています(「案件紹介」も参照)。

エ 海外投融資

海外投融資注8は、開発効果が高い事業を開発途上国で行う企業に対し、民間の金融機関から十分な資金が得られない場合に、JICAが必要な資金を出資・融資するものです(「国際協力の現場から」も参照)。2020年度末までに計47件の出・融資契約を調印しており、多くの日本企業も参画しています(事業の仕組み、対象分野・条件などについては、JICAホームページ注9を参照)。最近の好事例としては、2019年に融資契約が調印されたパラオでの国際空港整備事業があります。政府として借入負担が大きくなる円借款事業の実施が叶わなかったパラオにおいて、日本の質の高いインフラ整備を生かすべく、パラオ初となる官民連携(PPP)事業として海外投融資での協力が実現したものです。また、対ASEAN海外投融資イニシアティブなどを通じ、新型コロナウイルス感染症の影響によって金融アクセスが困難となった女性事業者や中小零細企業に向けた支援に積極的に取り組んでいます(対ASEAN海外投融資イニシアティブについては「東南アジアへの支援」も参照)。

日本政府は海外投融資制度を継続的に見直し、改善しており、2021年は、2020年11月に改訂した「JICA海外投融資に関する案件選択の指針」に基づき、関係省庁およびJICAによるプロセスの実効性をモニタリングしています。

日本の開発協力は、多様なアクターとのパートナーシップの下で推進されています。開発協力の実施にあたっては、JICAとその他の公的資金を扱う機関(株式会社国際協力銀行(JBIC)、株式会社日本貿易保険(NEXI)、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(JICT)等)との間の連携を強化するとともに、政府が、民間部門を含む多様な力を動員・結集するための触媒(しょくばい)としての役割を果たすことが重要です。

なお、国連開発計画(UNDP)および国連児童基金(UNICEF)などの国際機関も、開発途上国における豊富な経験と専門性を活かし、日本企業による包摂(ほうせつ)的ビジネス解説を支援しています。

用語解説

- 中小企業・SDGsビジネス支援事業

- 民間企業からの提案に基づき、開発途上国の開発ニーズと企業が有する優れた製品・技術等とのマッチングを支援し、途上国での課題解決に貢献するビジネスの形成を後押しするもの。さまざまな事業ステージに対応する支援メニューとして「基礎調査」、「案件化調査」、「普及・実証・ビジネス化事業」を実施。また、本事業は、「中小企業支援型」と「SDGsビジネス支援型」の2つのカテゴリーに区分され、中小企業支援型については、日本の中堅・中小企業の海外展開を支援するのみならず、日本国内の経済や地域活性化を促進することも期待されている(図表Ⅳ-1も参照)。

- 包摂(ほうせつ)的ビジネス(Inclusive Business)

- 包摂的な市場の成長と開発を達成するための有効な手段として、国連および世界銀行グループが推奨するビジネスモデルの総称。社会課題を解決する持続可能なBOPビジネスを含む。

- 注1 : EBF(Equity Back Finance)円借款は、開発途上国政府・国営企業等が出資をするPPPインフラ事業に対して、日本企業も事業運営主体に参画する場合、途上国の公共事業を担う特別目的会社(SPC:Special Purpose Company)に対する途上国側の出資部分に対して円借款を供与するもの。

- 注2 : VGF(Viability Gap Funding)円借款は、途上国政府の実施するPPPインフラ事業に対して、原則として日本企業が出資する場合において、SPCが期待する収益性確保のため、途上国がSPCに供与する採算補塡(VGF)に対して円借款を供与するもの。

- 注3 : 2015年に発表。日本の経済協力ツールを総動員した支援量の拡大・迅速化、アジア開発銀行(ADB)との連携、国際協力銀行(JBIC)の機能強化等によるリスク・マネーの供給拡大、「質の高いインフラ投資」の国際スタンダードとしての定着を内容の柱としている。

- 注4 : 2016年のG7伊勢志摩サミットにて「質の高いインフラ投資の推進のためのG7伊勢志摩原則」を取りまとめたことに基づき、「質の高いインフラ」の推進に資すると特に認められる案件に対し、譲許性の高い円借款を供与するもの。

- 注5 : 2016年のG7伊勢志摩サミットで発表。アジアを含む世界全体のインフラ案件向けに、その後5年間の目標として、オールジャパンで約2,000億ドルの資金等を供給すると同時に、さらなる制度改善やJICA等関係機関の体制強化と財務基盤の確保を図っていくことを盛り込んでいる。

- 注6 : 中小企業・SDGsビジネス支援事業について:https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html

- 注7 : 協力準備調査(海外投融資)(旧 協力準備調査(PPPインフラ事業)):

https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/psiffs/index.html - 注8 : 支援対象分野は、(1)インフラ・成長加速、(2)SDGs・貧困削減、(3)気候変動対策。

- 注9 : 海外投融資の概要:https://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/loan/index.html