(4)職業訓練・産業人材育成・雇用創出

質の高い成長のためには、人々が職業技能を習得し、安定した職業に就き、所得を向上させることが不可欠ですが、開発途上国では、教育・訓練を受ける機会が限られており、産業発展の大きな障害となっています。

また、世界の雇用情勢が低迷している状況の中で、安定した雇用を生み出していくためには、それぞれの国が社会的セーフティー・ネット注24を構築してリスクに備えるとともに、一つの国を越えた国際的な取組として、SDGsの目標8で設定された「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」を実現することが急務です。

●日本の取組

■職業訓練・産業人材育成

女性起業家支援事業によって、電子商取引の技術研修を受けるパキスタンの女性たち(写真:世界銀行)

カメルーンでの技術協力「品質・生産性向上(カイゼン)推進を通じた総合的中小企業振興プロジェクト」を通じ、木材加工業者を指導するカメルーン人のカイゼン・コンサルタント候補生と研修生の様子(写真:JICA)

日本は、開発途上国において、多様な技術や技能のニーズに対応できる人材育成のため、各国で拠点となる技術専門学校および職業訓練校への支援を実施しています。支援の実施にあたり、日本は民間部門とも連携し、教員・指導員の能力強化、訓練校の運営能力強化、カリキュラム改善支援等を行い、教育と雇用との結びつきをより強化する取組を行っています。

産業人材育成分野では、日本は、2016年から2021年の間に、9か国10案件で、日本の知見・ノウハウを活かし、カリキュラム・教材の開発/改訂、指導員能力強化、産業界との連携を通じた複合的な協力を実施しました。これにより、15校の施設および機材の整備や、職業技術教育訓練(TVET:Technical and Vocational Education and Training)機関への支援が行われました。また、日本は、2021年、59か国・地域21案件で、女性・障害者・除隊兵士や、難民および紛争の影響下にある人々等の生計向上を目的とした技能開発(skill development)に貢献しました。

アジア地域では、日ASEAN友好協力50周年(2023年)を見据え、2018年から5年間で8万人規模の産業人材育成を実施する「産業人材育成協力イニシアティブ2.0」注25において、これまで重視してきた実践的技術力、設計・開発力、イノベーション力、経営・企画・管理力に係る協力に加え、AI等のデジタル分野における協力を含む産業高度化力を協力分野としており、これら分野での人材育成を着実に実施しています。

また、2017年度から実施している「イノベーティブ・アジア」事業では、アジアの途上国の優秀な理系学生を対象に、日本での留学や企業等でのインターンシップの機会を提供し、日本とアジア各国との間で高度人材の還流を促進しています。

このほか、厚生労働省では、東南アジア注26を中心に、質の高い労働力の育成・確保を図るため、これまでに政府および民間において培(つちか)ってきた日本の技能評価システム(日本の国家試験である技能検定試験)のノウハウを移転する研修等注27を日本国内および対象国内で行っています。2020年度にこれらの研修に参加したのは、4か国合計95名で、これにより、対象国の技能評価システムの構築・改善が進み、現地の技能労働者の育成が促進されるとともに、雇用の機会が増大して、技能労働者の社会的地位も向上することが期待されています。

また、アフリカに関しては、「TICAD7における日本の取組」(2019年)の一環として、産業人材育成支援を打ち出しました。その中で、カイゼン・イニシアティブ、職業訓練センターおよびアフリカ開発銀行信託基金による技術支援等を通じ、イノベーションや農業・ブルーエコノミー注28等の産業多角化と雇用創出を支える14万人の人材育成を行うことや、ABEイニシアティブ解説(アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ)3.0を通じた日・アフリカビジネス推進に資する産業人材を6年間で3,000人育成することを目標とし推進しています。産学官連携によるABEイニシアティブを通じては、2021年12月末までに、日本全国の77大学の協力を得ながら、すでに約1,600人に研修の機会を提供しています。

■雇用創出を含む労働分野

日本は、労働分野における支援も進めています。新型コロナの感染拡大により、各国は社会経済的にも大きな影響を受けており、特にその影響は若者、女性をはじめとした社会的に脆弱(ぜいじゃく)な人々に強く表れています。こうしたことも踏まえ、すべての働く人のディーセント・ワークの実現に向けた支援や対応が国際的にも強く求められており、日本は、国際労働機関(ILO)への任意拠出金の拠出等を通じて、アジア地域を中心に、労働安全衛生水準の向上や社会保険制度の整備などに係る開発協力を行っています。また、ガンビア、モーリタニア、モザンビーク、スーダンおよびエチオピアでの若者等の雇用支援など、アフリカ地域における支援にも貢献しており、「ディーセント・ワーク」の実現に向けた取組を行っています。

用語解説

- ABEイニシアティブ(アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ:African Business Education Initiative for Youth)

- アフリカの産業人材育成と日本企業のアフリカでのビジネスをサポートする「水先案内人」の育成を目的として、第5回アフリカ開発会議(TICAD V)(2013年)において発足したプログラム。TICAD VI(2016年)およびTICAD7(2019年)でも継続して取り組んでいくことが表明されている。同プログラムでは、アフリカの若者を日本に招き、日本の大学での修士号取得の機会や、日本企業などでのインターンシップ、日本語研修、起業家育成研修などのビジネス・プログラムを提供している。

- 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS:Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development)→ 「匠の技術、世界へ3」、「匠の技術、世界へ4」も参照

- 日本の優れた科学技術とODAとの連携により、環境・エネルギー、生物資源、防災および感染症といった地球規模課題の解決に向けた研究を行い、(ⅰ)国際科学技術協力の強化、(ⅱ)地球規模課題の解決につながる新たな知見や技術の獲得、これらを通じたイノベーションの創出、(ⅲ)キャパシティ・ディベロップメントを目的とし、日本と途上国の研究機関が協力して国際共同研究を実施する取組。外務省と国際協力機構(JICA)が文部科学省、科学技術振興機構(JST)および日本医療研究開発機構(AMED)と連携し、日本側と途上国側の研究機関・研究者を支援している。

アルゼンチン

一村一品のコンセプトに沿った市場志向型インクルーシブバリューチェーンの構築プロジェクト

技術協力プロジェクト(2019年6月~2025年3月)

アルゼンチンでは、地方の貧困と所得格差が問題となっており、生産活動支援や人材育成を通じた地方の自立的発展を促す政策が必要とされています。しかし、これまで、市場ニーズに合った付加価値のある商品開発や継続的な人材育成は十分ではありませんでした。

本協力は、日本の「一村一品運動注1(OVOP:One Village One Product)」の考えを活用した地方開発に関心を持ったアルゼンチン政府の要請により、2019年6月から、アルゼンチンの5州注2を対象に開始されました。同国保健・社会開発省の能力強化や、地域ごとに市場ニーズを反映した商品の開発・改善・販売促進を行い、女性や若者を含む地域の住民やコミュニティを支援するNGOなどを含む社会包摂(ほうせつ)性(インクルーシブネス)を一つの付加価値とする、生産から販売までのバリューチェーンの構築支援を行っています。

プロジェクト開始直後、新型コロナウイルス感染症の拡大のため現地への渡航ができなくなる中、2020年6月以降はオンラインで活動を行い、日本や海外のOVOP事例の紹介、バリューチェーンなどに関する講義など、2020年度は計19回のセミナーを実施しました。アルゼンチン側の関心も高い先住民文化の振興については、アイヌの伝統工芸や先住民文化の継承による地域の魅力づくりを実践している北海道白老町で各州の農産加工品、伝統工芸品等の展示・PRを行い、入場者へのアンケート調査も実施しました。

このような知恵を絞った様々な工夫と関係者の熱意は、アルゼンチン政府からも高い評価を得ており、今後の展開に対する期待も高いものがあります。日本は、引き続きアルゼンチンに合った地方開発のための支援を進めていきます。

サルタ州手工芸品生産者を訪問し指導している様子(写真:JICA)

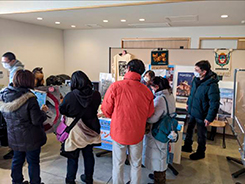

北海道白老町で農産加工品、伝統工芸品等の展示・PRを実施(写真:JICA)

注1 用語解説を参照。

注2 北東部と北西部に位置するサルタ、チャコ、ミシオネス、カタマルカおよびブエノスアイレスの5つの州

- 注24 : 人々が安全で安心して暮らせる仕組みのこと。

- 注25 : 2015年の日ASEAN首脳会議で発表された、「産業人材育成協力イニシアティブ」(3年間で4万人の人材育成)が目標を大幅に超える形で達成したことを受けて、2018年の日ASEAN首脳会議において、「産業人材育成協力イニシアティブ2.0」が発表された。

- 注26 : インドネシア、ベトナム、ミャンマー、カンボジアが対象。

- 注27 : 「試験基準・試験問題作成担当者研修」、「試験・採点担当者研修」および「トライアル検定評価担当者研修」の3種類がある。上記本文中の参加者数は、これらの研修の合計値。

- 注28 : 海や河川、湖等における資源の持続的な利用を通じて、海洋資源の保全と経済発展の両立を目指すもの。