匠の技術、世界へ 3

海洋プラスチック問題の実態解明に挑む日本とタイのアカデミア

~科学的根拠に基づく政策立案への知的貢献~

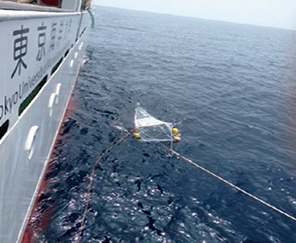

マイクロプラスチックを採取している様子(写真:九州大学)

新型コロナのためオンラインで行われた日本とタイの研究者による会議の様子(左端上段が磯辺教授、右端中段がウィヤカーン教授)(写真:九州大学)

近年、プラスチックごみによる海洋汚染への世界的関心が高まっています注1。プラスチックは今や私たちの生活に欠かせないものとなり、水道がない地域に飲料水を運ぶことを可能にするなど、脆弱(ぜいじゃく)な立場に置かれた人を含め、開発途上国においても多くの人々の生活を支えています。しかし、プラスチックは使用後、適切に処理されずに自然界に流出すると生態系に深刻な影響を与えるおそれがあり、対策が急務となっています。海洋プラスチックごみの研究は約10年前から世界的に取り組まれていますが、流出経路や海洋環境に与える影響など、科学的に解明されていない部分が大きいのが現状です。

このような状況を受け、九州大学の磯辺篤彦(いそべあつひこ)教授とタイ・チュラロンコン大学のウィヤカーン・ワラノップ教授をはじめとする研究チームは、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)注2によるプロジェクト「東南アジア海域における海洋プラスチック汚染研究の拠点形成」を開始し、タイの研究拠点から、海洋プラスチック汚染のホットスポット注3である東南アジア海域における発生経路や発生量などの科学的調査・分析を行っています。

「この問題を解決するためには、まず海洋プラスチックごみの発生量や発生経路を正確に把握する必要があります。新型コロナウイルス感染症の影響で、日本の研究者は現在、渡航できないため、タイの研究者がドローンなどの新しい技術も用いながら、陸・川・海でモニタリングを行っており、調査結果をオンラインで確認しながら議論を重ねています。」と磯辺教授は語ります。

タイ側の代表者であるウィヤカーン教授は、タイ国政府派遣留学生として日本の高校に留学し、博士号取得まで13年半もの間、日本で勉学に励みました。ウィヤカーン教授は、「本プロジェクトを通じて日本の研究技術が活用され、タイと日本の若い研究者が育っていってほしいです。研究機関の能力強化と人材育成も本プロジェクトの重要な目的の一つです。」と話します。本プロジェクトがきっかけとなり、2022年4月、チュラロンコン大学に九州大学のサテライト研究センター「海洋プラスチック研究センター(COPS)」が開設される予定です。

「科学技術振興機構(JST)からも支援を受け、既に周辺国の海外研究機関との連携が広まっています。プラスチックごみ対策はプラスチックを一度にすべて無くせば良いという単純な問題ではありません。特に、脆弱な立場に置かれた人々の生活に与える影響も考慮しながら、すべての人が納得した上で、削減の取組を進める必要があります。そのためには、科学的な根拠に基づく合意形成が不可欠です。本プロジェクトを通じ、世界に発信する研究拠点を築き、タイが途上国でのプラスチックごみ削減のロールモデルとなることを期待しています。」と磯辺教授は語ります。

プラスチックごみ問題の解決のため、日本とタイの科学者の連携が東南アジア、ひいては日本を含む世界全体に広がることが期待されています。

注1 第Ⅱ部3(6)環境・気候変動対策を参照。

注2 用語解説を参照。

注3 汚染物質の濃度が高い部分・地域。