5 国際連合(国連)における取組

(1)日本と国連との関係

国連は、現在、世界のほぼ全ての国(2022年12月現在193か国)が加盟する国際機関であり、紛争解決や平和構築、テロ対策、軍縮・不拡散、貧困・開発、人権、難民問題、環境・気候変動、防災、保健を含む多様な分野の諸課題に取り組んでいる。

日本は、1956年に加盟して以来、普遍性と専門性の両面を活用し、国連の3本柱である平和と安全、開発、人権を始めとする様々な分野において、多国間協力を通じた政策目的の実現を図ってきた。国連安全保障理事会(安保理)の非常任理事国を加盟国中最も多く務めるなどして、国際社会の平和と安全の維持のため主要な役割を果たしてきたのは、その重要な例である。こうした活動を支えるため、政府として国連への財政拠出を行いつつ、組織面(マネージメント)への関与を行ってきたほか、国連を舞台として活躍する日本人職員を支援し、重要なポストの獲得に努めている(315ページ 第4章第1節2(1)参照)。国連を21世紀にふさわしい効率的かつ効果的な組織としていくことは喫緊の課題であるため、日本は引き続き安保理を始めとする国連改革に積極的に取り組んでいる。

(2)2022年の主要行事

9月、第77回国連総会ハイレベルウィークが3年ぶりに完全な対面形式で開催され、岸田総理大臣と林外務大臣が出席した。

岸田総理大臣は一般討論演説において、国連の理念実現のための日本の決意として、(1) 安保理を含む国連の機能強化、(2) 国際社会における法の支配を推進する国連の実現、(3) 新たな時代における人間安全保障の理念に基づく取組という三つの柱を表明し、これらの実現のため、各国の声に真摯に耳を傾け、国連及び多国間主義への日本の強いコミットメントを示していく考えを述べた。

(9月20日、米国・ニューヨーク 写真提供:内閣広報室)

岸田総理大臣は、ほかにも三つの会合に出席した。国連女性機関(UN Women)主催の「HeForSheサミット」55では、「HeForSheチャンピオン」として、「女性の経済的自立」が「新しい資本主義」の中核であり、全ての女性が自ら選んだ道を歩んでいくことが重要と述べた。包括的核実験禁止条約(CTBT)フレンズ首脳級(ハイレベル)会合では、CTBTの普遍化及び早期発効、検証体制の強化の重要性を訴えた。また、バイデン米国大統領主催のグローバルファンド56第7次増資会合に出席し、グローバルファンドによる保健システムの強化が将来のパンデミックへの備えやユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成に貢献するとし、国際社会が一丸となって取組を加速させる必要があると述べ、今後3年間で最大10.8億ドルの拠出を行うことを表明した。

岸田総理大臣は、同機会に各国首脳との間で、首脳会談を6回、懇談を5回行い、ロシアによるウクライナ侵略への対応など国際場裡(り)における様々な課題及び二国間関係について意見交換を精力的に行った。

また、ニューヨーク滞在中、日本食文化発信レセプションに出席したほか、ニューヨーク証券取引所(NYSE)でのスピーチを通して、日本の経済・財政政策について有識者や企業関係者に対して直接説明し、日本の魅力を積極的に発信し、日本への投資を呼びかけた。加えて、NYSE幹部及び米国企業幹部と意見交換を行い、東京証券取引所とNYSEの協力覚書(MOU)締結に立ち会った。

林外務大臣は、G7外相会合、国連安保理改革に関するG4外相会合、日米韓外相会合など計8回の多国間会合に出席し、15回のバイ会談を行ったほか、首脳会談に2回同席するなど、積極的な外交を展開した。各国との会談などでは、岸田総理大臣の一般討論演説を踏まえ、安保理改革を含め国連全体の機能を強化し、国連への信頼回復を図ることや法の支配を徹底することを中心に議論した。さらに、ウクライナや中国・北朝鮮などの地域情勢に関する連携を確認し、食料・エネルギー安全保障、UHCなどに関する日本の立場を国際社会に発信した。

また、林外務大臣はクールシ国連総会議長と会談し、総会の機能強化と総会議長のリーダーシップを後押ししていくと述べた。

8月には、グテーレス国連事務総長が来日し、広島において平和記念式典に出席したほか、岸田総理大臣と会談を行った。岸田総理大臣は、日本は唯一の戦争被爆国として「核兵器のない世界」の実現に向け国際社会の取組をリードしていくと述べ、双方は「核兵器のない世界」に向けて引き続き緊密に連携していくことで一致した。岸田総理大臣は、同月のNPT運用検討会議の機会でもグテーレス国連事務総長と会談を行っている。

2月以降のロシアによるウクライナ侵略と安保理における2度のロシアの拒否権行使を受け、2023年2月までに6回の国連総会緊急特別会合が開催され、いずれの会合でも総会決議が採択された(25ページ特集「ロシアによるウクライナ侵略と日本の対応」参照)。日本はこれら決議の共同提案国になり、ロシアに対し、国際社会の圧倒的な声に耳を傾け、決議を実施するよう発言した。

(3)国連安全保障理事会(国連安保理)、国連安保理改革

ア 国連安全保障理事会

国連安保理は、国連の中で、国際の平和と安全の維持に主要な責任を有する機関であり、5か国の常任理事国と、国連加盟国により選出される10か国の非常任理事国(任期2年)から構成される。日本は6月に行われた安保理非常任理事国選挙で当選を果たし、2023年1月から2年間、加盟国中最多となる12回目の非常任理事国を務める。2023年1月の議長月の際には、林外務大臣がニューヨークを訪問し、議長として法の支配に関する閣僚級公開討論を開催した。また、平和構築に関する常駐代表級の会合も主催した。国連安保理で扱われる議題は、紛争の平和的解決への取組、大量破壊兵器の拡散やテロへの対処から、平和構築、女性・平和・安全保障など幅広い分野に及んでおり、近年は気候変動や食料安全保障などの新しいテーマも徐々に取り上げられている。PKOや国連特別政治ミッション(SPM)の活動内容を定める権限も持つ。

常任理事国であるロシアによるウクライナ侵略や安保理決議への度重なる違反を繰り返し、日本、地域、国際社会の平和と安全を脅かす北朝鮮の核・ミサイル活動に対し、安保理が有効に機能できていない現状にある中、日本は2年間の理事国任期を通じ、各国との緊密な意思疎通と対話により、安保理がその本来の役割を果たすよう協力しつつ、法の支配に基づく国際秩序の維持・強化を目指していく。また、中東・アフリカなどの地域情勢、気候変動など地球規模課題に対する対応についても積極的に議論に貢献していく考えである。これまでの任期で貢献してきたように、安保理の効率性・透明性向上といった安保理の手続の改善にも引き続き取り組んでいく。

イ 国連安保理改革

国連発足後75年以上が経ち、国際社会の構図の大きな変化に伴い、国連の機能が多様化した現在でも、国連安保理の構成は、ほとんど変化していない。2月のロシアによるウクライナ侵略の事態に対し、安保理ではこれを非難する決議案が投票に付されたが、ロシアの拒否権行使により採択されず、安保理で協調した対応がとれなかった。このことは、安保理が現在の国際社会が求める機能を十分に果たしていないことを如実に示した。国際社会では、国連安保理改革を早期に実現し、その正統性、実効性及び代表性を向上させるべきとの認識が共有されている。

日本は、国連を通じて世界の平和と安全の実現により一層積極的な役割を果たすことができるよう、常任・非常任議席双方の拡大を通じた国連安保理改革の早期実現と日本の常任理事国入りを目指し、各国への働きかけを行ってきている。

ウ 国連安保理改革をめぐる最近の動き

国連では、2009年から総会の下で国連安保理改革に関する政府間交渉が行われている。2022年は、2月から5月にかけて5回の会合が実施された。6月下旬、第76回会期の作業を第77回会期に引き継ぐ決定が、2021年に引き続き「安保理改革の議論に新しい命を吹き込む」との内容を含む形で、国連総会でコンセンサスにて採択された。10月、クールシ第77回国連総会議長は、2021年より1か月程度早く、政府間交渉の共同議長にクウェートとスロバキアの国連常駐代表を任命した。新たな体制の下、今後の議論の進展が注目される。

日本は、国連安保理改革の推進のために協力するグループであるG4(日本、インド、ドイツ及びブラジル)の一員としての取組も重視している。林外務大臣は、9月の国連総会ハイレベルウィークの際に行われたG4外相会合に出席した。G4外相会合では、ロシアによるウクライナ侵略などにより、国連が中核的役割を担って形成されてきた国際秩序の根本が動揺しているという問題意識の下、安保理改革をめぐる現状認識を共有し、今後の方向性について議論した。林外務大臣より、国連への信頼を回復する観点から、安保理に対する不満と期待が入り混じる国も多いことも念頭に、安保理改革を国連全体の機能強化の文脈に位置付け、総会や事務総長の役割強化などの取組と共に改革の機運を高めていくことを提起した。G4外相は、安保理改革実現に向け、政府間交渉における文言ベースでの交渉開始に向けて総会議長と緊密に協力し、アフリカや米国などの関係国との連携に向けた方途を議論し、早期に具体的成果を目指すことで一致した。12月14日には、山田賢司外務副大臣が、安保理改革を含む多国間主義改革に関する安保理公開討論に出席し、安保理改革は可能であることを訴え、モメンタム向上に努めた。日本は引き続き、改革推進派諸国と緊密に連携し、国連安保理改革の実現に向けたプロセスに前向きに関与していく。

(4)国連の組織面(マネージメント)

ア マネージメント

グテーレス国連事務総長は、平和への取組及び開発と共に国連のマネージメント改革を優先課題として位置付け、事務局機能の効率化・効果向上に引き続き取り組んでいる。また、2021年に「我々のコモンアジェンダ」報告書を発出し、国連を新たな時代に適応させるための具体策を提案し、提言実現のために加盟国などで議論が実施されている。日本は、改革の目的を支持し、国連が一層効率的・効果的に任務を果たすよう求めてきている。

イ 予算

国連の予算は、一般的な活動経費である通常予算(1月から12月までの1か年予算。2020年から2022年まで試験的に導入された。)と、PKO活動に関するPKO予算(7月から翌年6月までの1か年予算)で構成されている。

通常予算については、2022年12月、国連総会において、2023年予算として約34億米ドルの予算が承認された。また、PKO予算については、2022年6月に2022年から2023年度の予算が承認され、予算総額は約64.5億米ドル(前年度最終予算比約1.2%増)となった。

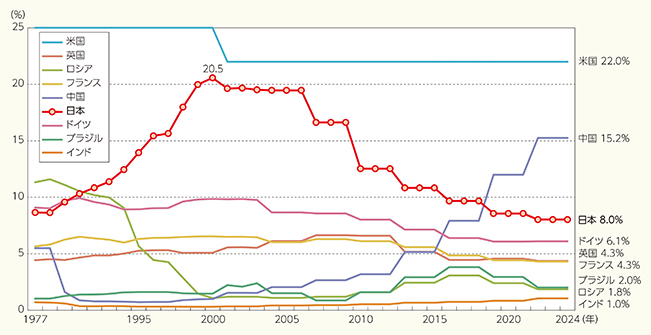

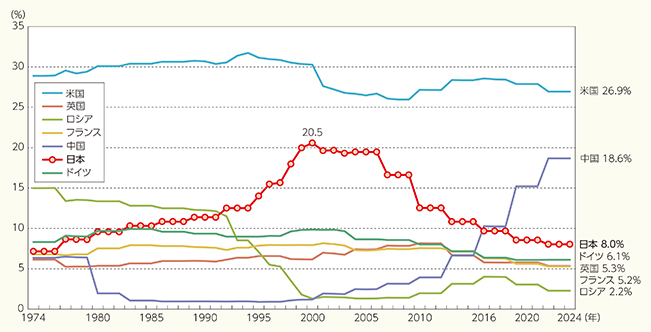

国連の活動を支える予算は、各加盟国に支払が義務付けられている分担金と各加盟国が政策的な必要に応じて拠出する任意拠出金から構成されている。このうち、分担金については、日本は、米国、中国に次ぐ第3位の分担金負担国として、2022年通常予算分担金として約2億3,076万米ドル、2022/23年PKO分担金として約5億1,833万米ドルを負担しており、主要拠出国の立場から、国連が予算をより一層効率的かつ効果的に活用するよう働きかけを行ってきている。なお、分担金の算出根拠となる分担率は加盟国の財政負担能力に応じて3年ごとに改定されており、2021年末に改定された日本の分担率は、米国、中国に次ぐ8.033%(2022年-2024年)となった。

また、国連の行財政を支える主な機関として、国連行財政問題諮問委員会(ACABQ)及び分担金委員会がある。二つの委員会は個人資格の委員から構成される総会付属の常設委員会であり、ACABQは国連の行財政問題全般について審査し、総会に勧告を行う一方、分担金委員会は、総会における通常予算分担率の決定に先立ち、全加盟国の分担率案を作成し総会に勧告する重要な役割を担っている。日本はこれらの委員会に継続的に委員を輩出している。

55 「HeForSheサミット」とは、ジェンダー平等の実現に向けた取組への男性の関心・関与を高めることを目的に、UN Womenが実施する「HeForSheキャンペーン」の一環として、政府や民間企業、教育機関、非営利団体の男性リーダー及び関係者が参加するイベント。「HeForSheチャンピオン」とは、同キャンペーンで選出された各界の男性リーダーのこと

56 グローバルファンドとは、2000年のG8九州・沖縄サミットにおいて感染症対策が初めて主要議題となったことを契機に、2002年に設立された官民連携パートナーシップ。開発途上国における三大感染症(エイズ、結核、マラリア)対策及び保健システム強化に対する資金協力を行い、SDGs達成に向けた取組に貢献している。感染症対策支援の主要機関である。日本は歴代5位となる累積約43億米ドル(2022年時点)の貢献を行っている。