3 同志国・国際社会との連携

日本は、G7を始めとする同志国や、国連など国際機関と緊密に連携しながら、ロシアによるウクライナ侵略に対応してきた。

(1)G7における連携

ロシアによるウクライナ侵略は、欧州のみならず、アジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす行為であり、G7の結束が一層重要になっている。2022年、G7は、オンラインを含め首脳会合を6回、外相会合を11回も開催するなど、前例にない頻度で緊密に連携し、国際社会の取組を主導してきた。

まず、侵略が始まった2月24日に開催されたG7首脳テレビ会議では、G7として、ロシアの侵略を非難し、この危機はルールに基づく国際秩序に対する深刻な脅威であり、その影響は欧州にとどまるものではないこと、国際的に認められた国境を力によって変更することは正当化され得ないことを確認し、ロシアのウクライナ侵略を最も強い言葉で非難するG7首脳声明が発出された。

3月24日には、ベルギーのブリュッセルにおいてG7首脳会合が開催され、G7として、プーチン大統領などの責任を追及するため、世界中の同盟国やパートナーと共に取り組むことを確認し、また、経済・金融措置を完全に実施することなどにより、ロシアに厳しい結果をもたらすこと、必要に応じて追加的な措置をとる用意があり、引き続き結束して行動することを強調した。

5月8日のG7首脳テレビ会議では、ウクライナの民主的で繁栄した未来を確保するためにG7で結束していくことの決意を再確認した。また、日本によるアジア各国への働きかけについて高い評価が示され、G7以外の国々や国際機関などの国際社会のパートナーに対しても、G7の取組との連携や協調が広く呼びかけられた。

5月12日から14日まで、ドイツのヴァイセンハウスにおいてG7外相会合が開催され、ウクライナ情勢についても突っ込んだ意見交換が行われた。林外務大臣からは、ロシアによる核の威嚇・使用は決して認め得ず、国際的な核軍縮・不拡散体制の維持・強化が重要であることを強調し、G7の連携を呼びかけた。

6月26日から28日までドイツで行われたG7エルマウ・サミットにおいて、G7として、ウクライナの主権や領土の一体性を改めて支持し、また、財政的、人道的、軍事的及び外交的支援を引き続き提供することを確認し、岸田総理大臣からは、G7として、制裁を含めた国際社会の取組を引き続き主導していくことを呼びかけた。

(6月27日、ドイツ・エルマウ 写真提供:内閣広報室)

10月11日のG7首脳テレビ会議では、岸田総理大臣から、ウクライナ各地への攻撃に関してロシアを強く非難し、ウクライナにおける「住民投票」と称する行為及びロシアによる違法な「併合」は決して認められないと述べ、引き続きG7として結束していくことを確認した。

11月3日及び4日には、ドイツのミュンスターにおいてG7外相会合が開催され、G7として、ロシアによる民間人や民間施設への攻撃を強く非難し、引き続き結束して、越冬支援を含めウクライナを支援していくことを確認した。

12月12日のG7首脳テレビ会議において、岸田総理大臣は、ウクライナの発電所などに対するロシアの攻撃を強く非難し、また、ウクライナへの支援を継続していくことの重要性を訴え、G7として、ウクライナに対する揺るぎない支持と連帯を再確認した。

以上の首脳会合開催に加え、3月11日(日本時間12日)及び4月7日にはウクライナ情勢に関するG7首脳声明を発出し、事態の進展を踏まえた対ロシア制裁措置の強化などについて、G7首脳として迅速にメッセージを打ち出した。

2023年に入ってからは、日本が議長国としてG7の取組を主導している。同年2月18日には、ドイツのミュンヘンにおいて、日本議長国下で初となるG7外相会合が開催され、林外務大臣からは、ロシアによるウクライナ侵略開始から間もなく1年を迎える中、G7が結束してウクライナを支援していくこと、そして、法の支配に基づく国際秩序を守り抜いていくことについてのG7の確固たる決意を示したいと述べ、G7として緊密に連携していくことを確認した。

侵略開始から1年となる同年2月24日には、岸田総理大臣がG7首脳テレビ会議を主催し、ロシアによるウクライナ侵略への対応などにおけるG7の揺るぎない結束を改めて確認するとともに、新たな対ロシア制裁措置などを含む首脳声明を発表した。

また、1月24日には、ウクライナのエネルギー分野に対する支援について議論するため、G7に加え、クレーバ・ウクライナ外相や同志国、国際機関が参加するG7+外相会合4を米国と共催した。

(2)国連における連携

国連安全保障理事会(以下、「安保理」という。)は、五つの常任理事国(中国、フランス、ロシア、英国、米国)を含む15の国連加盟国で構成され、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を有し、加盟国に代わって義務を果たす役割を担っている(国連憲章第23条及び24条)。

ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月から12月末までの間に、約50回の安保理の関連会合が開催され、ウクライナ情勢について継続的に議論がなされているものの、安保理は、ロシアによる侵略に対して、憲章が定めた役割を果たせていない。

安保理が手続面を除く事項について決定するためには、ロシアを含む全ての常任理事国が反対しないことが必要であるが(憲章第27条3)、これまでロシアは、2月と9月の2度にわたり安保理による決議案の採択に反対している(いわゆる「拒否権」の行使)。ロシアによるウクライナ侵略を通じ、常任理事国が紛争当事国である場合、安保理が取り得る行動が極めて限られることが改めて明らかとなった。

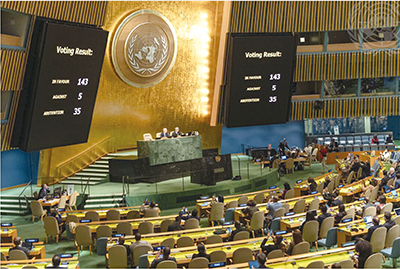

一方で、安保理で拒否権が行使された場合、国連総会を緊急に開催する仕組みが存在する。安保理は、2月の決議案否決を受け、1950年に採択された総会決議「平和のための結集」に基づき、緊急特別総会の開催を総会に要請した。これを受け、総会は、3月にロシアによるウクライナ侵略を非難しロシア軍の即時撤退を求めることなどを内容とする決議を圧倒的多数の賛成により採択した。その後も、総会は、同月にウクライナに対する侵略の人道上の影響に関する決議、4月に人権理事会におけるロシアの理事国資格を停止する決議、10月にウクライナの領土一体性及び国連憲章の原則の擁護に関する決議、11月にウクライナへの侵略に対する救済と賠償の推進に関する決議を、それぞれ賛成多数で採択した。さらに、2023年2月23日には、ロシアによるウクライナ侵略開始から1年の機会を捉えて、ウクライナの平和を求める決議が圧倒的多数の賛成により採択された。また、2022年4月には、緊急特別総会が開催されない場合でも、拒否権が行使された場合には総会が開催されることを定めた総会決議が採択され、拒否権を行使した国は、事実上総会での説明責任を求められることになった。

このような仕組みを通じ、全加盟国が参加する総会が、ロシアの拒否権行使により役割を果たせない安保理に代わり、国際社会の声を映し出す役割を果たしている。

また、一連の国連総会決議を通じて、領土一体性の尊重や武力による領土取得の禁止といった、国連憲章や友好関係原則宣言に含まれる重要な原則を国際社会として再確認したことは、法の支配に基づく国際秩序の維持・推進という観点から意義深い。

日本は、9月20日の一般討論演説において、岸田総理大臣から国連憲章の理念と原則に立ち戻り、国際社会における法の支配に基づく国際秩序の徹底を呼びかけ、また、ロシアによるウクライナ侵略を非難し、国連憲章の理念と原則を守る総会の強い意思を示す観点から、ウクライナ及び同志国とも連携し、全ての総会決議の共同提案国となり、賛成票を投じている。

(3)国際司法機関との連携

ロシアによるウクライナ侵略については、国際司法機関においても取組が進められており、日本は、法の支配を重視する立場から、これらに対応してきている。2022年2月、ウクライナは、ロシアがルハンスク及びドネツクにおいてジェノサイド行為が発生しているとの虚偽の主張を行い、ウクライナに対する軍事行動を行っているとして、ロシアを国連の主要な司法機関である国際司法裁判所(ICJ)に提訴した。同年3月、ICJは、ロシアがウクライナの領域内で開始した軍事作戦を直ちに停止し、軍事作戦を更に進める行動をしないことを確保すべきといった内容の暫定措置命令を発出した。この暫定措置命令は当事国を法的に拘束するものであり、日本は、外務大臣談話の発出などにより、ロシアに対してこれに従うことを強く求めている。

(出典:UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek. Courtesy of the ICJ.)

国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を犯した個人を国際法に基づいて訴追・処罰するための常設の国際刑事裁判機関として、国際刑事裁判所(ICC)が設置されているが、3月、日本は、ウクライナの事態に関するICCの捜査への支援を明確化する観点から、同事態をICCに付託した。ウクライナの事態については、4月までに、アジアの国としては唯一の日本を含め計43か国がICCに付託している。

| 決議 | 賛成 | 反対 | 不投票 | 棄権 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 3月2日 | ウクライナに対する侵略 | 141 | 5 | 12 | 35 |

| 3月24日 | ウクライナに対する侵略の人道上の影響 | 140 | 5 | 10 | 38 |

| 4月7日 | ロシアの人権理事会理事国資格停止 | 93 | 24 | 18 | 58 |

| 10月12日 | ウクライナの領土一体性及び国連憲章の原則の擁護 | 143 | 5 | 10 | 35 |

| 11月14日 | ウクライナへの侵略に対する救済と賠償の推進 | 94 | 14 | 12 | 73 |

| (2023年) 2月23日 |

ウクライナにおける包括的、公正かつ永続的な 平和の基礎となる国連憲章の諸原則 |

141 | 7 | 32 | 13 |

4 G7各国、ウクライナ、ポーランド、チェコ、ルーマニア、スロバキア、ブルガリア、バルト三国、世界銀行、国連開発計画(UNDP)、欧州復興開発銀行(EBRD)、欧州エネルギー共同体(EEC)が参加