4 国際社会に対する負の影響への対応

ロシアの侵略は、世界に食料・エネルギー危機をもたらし、また、ウクライナの原子力発電所への攻撃やロシアによる核による脅しは、ウクライナ及び近隣諸国のみならず世界を不安に陥れている。

(1)食料・エネルギー危機

ロシアのウクライナ侵略によって生じた食料・エネルギーの供給不足及び価格の高止まりは、世界の経済活動に深刻な影響を与えている。食料については、ウクライナからの黒海を通じた穀物輸出の途絶などによって、主要穀物の国際価格の高騰が生じたほか、肥料原料についてもロシアによる輸出規制が、国際市場の混乱を引き起こし、価格の高騰を招いた。このような状況に対し、ロシアは、食料価格の高騰は西側諸国による経済制裁が原因であるとのプロパガンダを展開し、国際社会の分断を企てている。また、エネルギーについては、ロシアはエネルギー資源を使って、エネルギー供給を輸入に依存する諸国に対して圧力をかけている。廉価な食料・エネルギーへのアクセスは、人々が尊厳を持って生きるための基盤を成すものだが、国際社会において、特に脆(ぜい)弱な立場にある人々の食料・エネルギー安全保障が脅かされている。

こうした状況において日本は、食料分野においては、国連世界食糧計画(WFP)や国連食糧農業機関(FAO)などの国際機関のみならず、二国間支援や日本のNGOを通じて、食料不足に直面する国々への食料支援及び生産能力強化支援、中東・アフリカ諸国に対する人道支援としての緊急食料支援を実施している。7月5日、日本は、中東やアフリカなどの支援が必要な国に対して、ウクライナ情勢の影響を受けて悪化したグローバルな食料安全保障への対応として約2億ドルの支援の実施を決定した。

アジア地域に対しては、日本は人間の安全保障に基づき、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、ASEAN+3(ASEAN10か国+日本、中国、韓国)の枠組みで、ASEAN+3緊急米備蓄やASEAN食料安全保障情報システムの支援を実施していく。

2022年7月、一大穀物輸出国であるウクライナからの穀物輸出の再開について、国連、トルコ、ウクライナ及びロシアとの間で「黒海穀物イニシアティブ」が合意された。日本はこの合意を一貫して支持し、その履行の重要性を訴えている。11月11日、日本は、ウクライナ政府から無償で提供されるウクライナ産の小麦を、WFPを通じて、同国オデーサ港からソマリアへ輸送し、現場への配布を行う支援の実施を決定し、12月にオデーサ港から黒海経由で現地へ輸送された。さらに、ウクライナに対しては、ウクライナ国内で生産された穀物の輸出を促進する観点から、戦争の影響により不足していた同国の穀物貯蔵能力を拡大するために、簡易的な穀物貯蔵施設の支援を行った。

(©WFP/Jamal Ali)

日本は、こうした取組を通じて、世界の食料不安を払拭し、食料が政治的に利用されることのないように対応している。

エネルギー市場の安定化に向けては、日本は、資源生産国に対する増産の働きかけを行ったほか、国際機関と協調して、石油備蓄の放出を実施してきた。また、2022年2月及び3月には、ウクライナ情勢を含め欧州の厳しいエネルギー情勢を踏まえ、日本企業が取り扱う液化天然ガス(LNG)のうち一部を欧州に融通した。同時に、国際社会が、エネルギー資源を使って圧力をかけているロシアへの依存状態から脱却しつつエネルギーの安定供給を確保できるようにするため、日本は、原油・天然ガスの供給源の多角化、水素・アンモニア、再生可能エネルギー及び原子力の活用など、現実的なエネルギー移行に向けた取組も促進・支援している。

日本は、食料・エネルギーが人間一人一人に行き渡ることが不可欠との考えの下、グローバルな食料・エネルギーの安全保障の確保に向けて、引き続き、各種取組を行っていく。

(2)原子力の安全に向けた取組

ロシア軍によるウクライナの原子力施設の占拠その他の活動は、ウクライナの平和目的のための原子力施設の安全と核セキュリティを脅かし、原子力事故や異常事象のリスクを著しく増大させ、ウクライナ、近隣諸国及び国際社会の人々を危険にさらしている。特に、ロシアによるザポリッジャ原発の占拠や軍事化は、同施設、その職員及び地域の安全及び核セキュリティに深刻な脅威を与えている。また、8月以降、ザポリッジャ原発周辺では断続的に砲撃が確認されており、ウクライナにおける原子力の安全をめぐって、厳しい状況が続いている。

国際原子力機関(IAEA)は、ロシアによるウクライナ侵略が始まって以降、ウクライナの原子力施設などの安全に係る情報収集を精力的に行い、最新の状況を同機関ホームページ、SNSなどを通じて継続的に国際社会に向けて発信している。また、ウクライナの原子力施設における安全などを評価することを目的に、同機関の専門家から成るミッションを同国の原子力施設に複数回派遣し、その調査結果を報告書などで発表している。

特に、ロシアによるザポリッジャ原発の占拠後初となる9月の同施設への専門家派遣にはグロッシー事務局長自らも参加し、派遣後には同原発を含むウクライナの原子力施設に関する報告書を公表した。同報告書では、IAEAが提唱する原子力施設の安全及び核セキュリティ確保のための「7つの柱」5に基づき、ザポリッジャ原発における施設の物理的損傷の指摘に加え、同原発及びその周辺における砲撃の即時停止、同原発周辺での「原子力安全・核セキュリティ保護区域」の設定に係る関係者間の合意、職員の適切な就労環境の再構築などに関する勧告が記載された。また、IAEAは、11月にも最新の関連報告書を発表し、ウクライナが「汚い爆弾」を使用する準備を行っているとのロシアの主張を受けて現地査察ミッションを派遣し、ウクライナの原子力施設において未申告の核活動や核物質は確認されなかったと公表した。さらに、2023年1月には、ウクライナからの要請を受けて、同国の全ての原子力発電所とチョルノービリ・サイトにIAEA専門家の常駐を開始した。これらの取組に基づくIAEAの情報及び評価は、戦禍にあるウクライナの原子力施設の安全などの確保という課題に国際社会が連携して対応していく上で、極めて重要な役割を果たしている。

日本は、IAEAの任務が妨げられることなく行われ、ウクライナの原子力施設やその職員の安全が確保されることが重要との立場である。日本は、5月にグロッシー事務局長を外務省賓客として日本に招待し、政府関係者などとの面談や東京電力福島第一原子力発電所の視察を通じて日本の原子力安全及び原子力の平和的利用のための取組に関する理解を促進し、また、IAEAを通じたウクライナ支援の取組として、同国における緊急性の高い機材の調達やIAEAの専門家の派遣に対し、総額200万ユーロの支援を表明した。また、11月には、IAEAの専門家がウクライナ国内で移動する際に使用する防弾車の経費の拠出を決定した。さらに、IAEAの取組への更なる支援として、2022年度の補正予算を通じて約8億6,700万円(約800万ドル)の拠出を決定した。日本は引き続きG7各国と緊密に連携しつつ、ウクライナの原子力施設の安全などの確保に向けたIAEAの取組を後押ししていく。

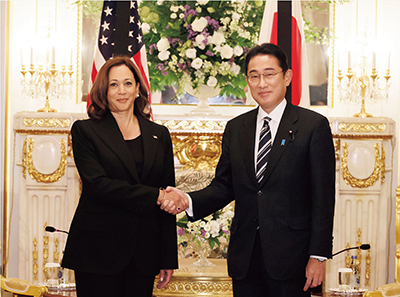

9月27日、日本武道館で安倍晋三元総理大臣の国葬儀が行われ、217の国などから、首脳級48人を含め、700人を超える参列者をお迎えしました。海外からこのように多くの方々に参列いただいたことは、敬意・弔意の表れであり、国葬儀が行われた日の夕方には、岸田総理大臣は、安倍昭恵元総理大臣夫人ほかと共に、参列いただいた各国代表に直接感謝を申し上げる場を設けて、海外から示された弔意に対して、礼節をもってお応えしました。

(9月27日、東京 写真提供:内閣広報室)

参加された方々からは、安倍元総理大臣は世界的にも傑出したリーダーであり、その功績を偲(しの)びたい、日米同盟を含め世界の平和に多大な貢献をした安倍元総理大臣を追悼するのに相応(ふさわ)しい国葬儀に参列でき大変光栄であるなどの声が聞かれました。

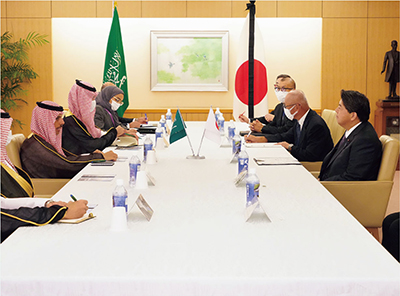

また、9月26日から29日にかけて、岸田総理大臣及び林外務大臣は来訪された海外の要人と、それぞれ38件、24件の会談を実施しました。米国、オーストラリア、インド、ASEANや太平洋島嶼(しょ)国、EUを含む欧州、さらには中東アフリカから中南米まで、地域を問わず全世界から訪日された多くの首脳級要人と同じタイミングで会し、重層的・多面的な会談を行うことができました。

会談において、安倍元総理大臣が提唱した法の支配に基づく国際秩序の維持・強化、そのための「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の推進、また、東シナ海、南シナ海を含むインド太平洋地域の安全保障情勢、北朝鮮をめぐる問題、ウクライナ情勢、国連全体の機能強化に向けた連携など、広範にわたる議題について有益なやり取りを行い、岸田政権として、安倍元総理大臣が培った外交的遺産をしっかりと引き継ぎ、発展させるという意思を内外に示すことができました。

5 1. 原子炉、燃料貯蔵プール、放射線廃棄物貯蔵・処理施設にかかわらず、原子力施設の物理的一体性が維持されなければならない。

2. 原子力安全と核セキュリティに係る全てのシステムと装備が常に完全に機能しなければならない。

3. 施設の職員が適切な輪番で各々の原子力安全及び核セキュリティに係る職務を遂行できなければならず、不当な圧力なく原子力安全と核セキュリティに関して、決定する能力を保持していなければならない。

4. 全ての原子力サイトに対して、サイト外から配電網を通じた電力供給が確保されていなければならない。

5. サイトへの及びサイトからの物流のサプライチェーン網及び輸送が中断されてはならない。

6. 効果的なサイト内外の放射線監視システム及び緊急事態への準備・対応措置がなければならない。

7. 必要に応じて、規制当局とサイトとの間で信頼できるコミュニケーションがなければならない。

(出典)ウクライナにおける原子力安全と核セキュリティの枠組みに関するG7不拡散局長級会合(NPDG)声明(2022年3月15日)