国連外交

安保理改革の経緯と現状

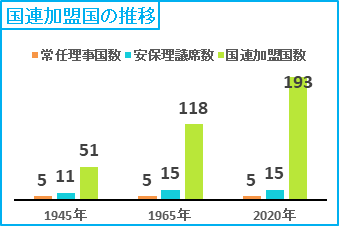

| 1945年 | 1965年 | 2020年 | |

|---|---|---|---|

| 常任理事国数 | 5 | 5 | 5 |

| 安保理議席数 | 11 | 15 | 15 |

| 国連加盟国数 | 51 | 118 | 193 |

1945年に、国連は51か国で発足しましたが、旧植民地の独立や冷戦終結後の国家の分離・独立などにより、加盟国数は大幅に増加し、2020年現在、193か国に上っています。しかし、安保理の構成は、1965年に非常任理事国数が国連発足当初の6か国から10か国に増え、合計15か国となったものの、常任理事国の数は変わっていません。大きな変化を遂げた国際社会の現実を安保理に十分に反映させ、安保理の正統性、代表性や実効性を高める改革を行う必要があります。

1993年~2003年:改革に向けた機運の高まり

1 国連での議論の始まり

冷戦の終結を受けて、国際社会の平和と安全の分野で国連が主導的な役割を果たせるよう、安保理の機能強化を進めるべきとの議論が高まり、1993年に国連総会決議により安保理改革に関する作業部会(OEWG)が設立されました。日本は、1994年9月の一般討論演説で「常任理事国として責任を果たす用意」を表明しました。

2 1990年代後半の機運の高まり

1997年には、ラザリ国連総会議長(当時)が常任理事国を5議席、非常任理事国を4議席増やす具体的な改革案を提案し、改革の具体案作成に向け、機運が高まりました。

その一方で、常任理事国の拡大に反対するグループが働きかけを強めるなど、安保理改革に伴う国連憲章の改正に必要な国連加盟国の3分の2の賛成を得ることの難しさが認識された時期でもありました。

2003年~2005年:「G4」による外交的取組

2003年後半から、国連が創設60周年の節目を迎える2005年に各国首脳が国連改革について政治的決定を行うべきとの機運が徐々に高まり、2004年9月以降、ブラジル、ドイツ、インド、日本(G4)で連携し、常任・非常任議席双方の拡大を目指し、各国に精力的な働きかけを行いました。2005年7月には、G4を中心に作成した常任6議席、非常任4議席を新たに追加する決議案を32か国の共同提案国と多数の支持国を得て国連総会に提出しましたが、同じく常任議席の拡大を主張するアフリカ連合(AU)諸国も独自に決議案を提出し、さらに非常任理事国のみの拡大を主張するコンセンサス・グループ(UFC)などの反対運動もあり、結局いずれの決議案も投票に付されることなく、2005年9月の第59回国連総会会期終了とともに廃案となりました。しかしながら、直後の2005年9月に開催された国連首脳会合の成果文書において、早期の安保理改革は全般的な国連改革努力における不可欠の要素であることが確認されました。

| G4案 | UFC案 | AU案 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 常任理事国 | 11か国 | 現5+6 (アフリカ枠+2) |

5か国 | (現状維持) | 11か国 | 現5+6 (アフリカ枠+2) |

| 非常任理事国 | 14か国 | 現10+4 (アフリカ枠+1) |

20か国 | 現10+10 (アフリカ枠+3) |

15か国 | 現10+5 (アフリカ枠+2) |

| 拒否権 | 新常任理事国は15年後のレビューまで拒否権を行使しない | 全常任理事国が行使を抑制 | 新常任理事国にも付与 | |||

2005年以降:改革実現へ、議論を集約

2005年9月以降、安保理改革についての議論が継続されてきました。2008年9月に採択された国連総会決定を受けて、2009年2月から国連総会非公式本会議において政府間交渉が始まりました。具体的には1)新理事国のカテゴリー(常任・非常任どの議席を拡大するか)、2)拒否権、3)地域ごとの代表性、4)拡大数と安保理の作業方法、5)安保理と総会の関係といった安保理改革の様々な要素について、議論が行われてきました。

2015年には、当時の政府間交渉議長のラトレイ・ジャマイカ国連常駐代表が、各グループ・国に安保理改革に関するそれぞれの提案を提出するよう求め、約120か国を代表するグループ・国が提出した立場をとりまとめた交渉文書が配布されました。同文書は、その後の政府間交渉の基礎として、各会期に作成される論点毎の各国の一致点及び相違点をまとめた文書とともに、継続して引き継がれています。

他方、参加する各グループ・国の立場の違いから、政府間交渉は長らく膠着状態にあり、実質的な交渉は実現していません。我が国は、安保理改革の実現を目指し、単一テキストに基づく交渉の早期開始といった具体的進展を求めつつ、各国と緊密に連携しつつ取り組んでいます。

G4外相会合の開催

安保理改革に関する交渉は継続しているものの、各国の議論は収斂せず、進展が見られない状況を受けて、G4は2010年9月、日本の主催で5年ぶりに外相会合を開催しました。同会合では、政府間交渉における文言ベースでの議論の開始を歓迎するとともに、第65回国連総会会期中に改革について具体的な成果を出すべく協力していくことについて一致しました(概要)。その後、2011年以降、毎年、国連総会の機会に外相会合(国連創設70周年の年である2015年には、11年ぶりとなる首脳会合)を開催し、改革の早期実現に向けたG4各国間の連携を確認してきました。2020年9月のG4外相会合では、(1)第75回会期の国連総会における政府間交渉の早期開始を求めつつ、引き続きそのプロセス改善及びテキストベースの具体的交渉の開始を目指すことを確認すとともに、(2)国際社会が直面する課題に対応する安保理の能力を強化するため、国際の平和及び安全の維持に責任を負う能力と意思を有する国やアフリカの代表性向上が不可欠である点を強調し、安保理の早期改革に向けて他の有志国との緊密な連携を更に強化することで一致しました(概要)。我が国としては、G4をはじめとする多くの国々と協力し、引き続き安保理改革の実現に向けて積極的に取り組んでいく考えです。

| 2003年11月 | ハイレベル委員会発足 |

|---|---|

| 2004年12月 | ハイレベル委員会報告書「より安全な世界:我々の共有する責任」提出 |

| 2005年3月 | アナン国連事務総長報告「より大きな自由を求めて:全ての人々のための開発、安全、及び人権に向けて」公表 G4主催の安保理改革に関する会合開催 |

| 4月 | アナン事務総長報告に関する国連総会公式審議 |

| 7月 | G4・アフリカ連合(AU)・UFC決議案の提出(第59回国連総会) |

| 9月 | 3本の決議案の廃案(第59回国連総会会期末) 第60回国連総会 首脳会合成果文書採択 |

| 2007年2月 | 総会議長による「調整者(facilitator)プロセス」の開始 |

| 6月 | 調整役による報告書の発出 |

| 12月 | 安保理改革に関するタスクフォース任命 |

| 2008年6月 | タスクフォース報告書の発出 |

| 9月 | 政府間交渉開始の決定 |

| 2009年2月 | 総会非公式本会議として政府間交渉が開始される |

| 9月 | G4外相会合 |

| 2011年2月 | G4外相会合 |

| 9月 | G4外相会合 |

| 11月 | 安保理改革に関する東京対話 |

| 11月 | 安保理改革に関する総会審議(第66回国連総会) |

| 2012年9月 | G4外相会合 |

| 12月 | 安保理改革に関する総会審議(第67回国連総会) |

| 6月 | 安保理改革に関する日アフリカ首脳会合 |

| 9月 | G4外相会合 |

| 12月 | 安保理改革に関する総会審議(第68回国連総会) |

| 2014年9月 | G4外相会合 |

| 11月 | 安保理改革に関する総会審議(第69回国連総会) |

| 2015年2月~5月 | 政府間交渉 (第69回国連総会) |

| 2015年7月 | クテサ第69回国連総会議長及びラトレイ政府間交渉議長より、各グループ・国の立場をまとめた交渉文書が配布される |

| 9月 | G4首脳会合 国連総会において、上記交渉文書を基礎とする安保理改革に関する政府間交渉を第70回会期(9月15日~)に引き継ぐ決定(ロールオーバー決定)がコンセンサスで採択。 |

| 10月 | 安保理改革に関する総会審議(第70回国連総会) |

| 2016年2月~6月 | 政府間交渉(第70回国連総会) (「安保理と総会の関係」及び「拡大後の総数・作業方法」についての主要な一致点のみをまとめた「エレメンツ・ペーパー」を作成) |

| 9月 | G4外相会合 |

| 11月 | 安保理改革に関する総会審議(第71回国連総会) |

| 2017年2月~6月 | 政府間交渉(第71回国連総会) (「エレメンツ・ペーパー」の要素及び同ペーパーが扱わなかった残りの論点(カテゴリー、地域代表制、及び拒否権)について各国の一致点及び相違点をまとめた「共同議長ペーパー」を作成) |

| 2017年9月 | G4外相会合 |

| 11月 | 安保理改革に関する総会審議(第72回国連総会) |

| 2018年2月~6月 | 政府間交渉(第72回国連総会) (前会期の「共同議長ペーパー」改訂) |

| 9月 | G4外相会合 |

| 11月 | 安保理改革に関する総会審議(第73回国連総会) |

| 2019年1月~5月 | 政府間交渉(第73回国連総会) (「共同議長ペーパー」再改訂) |

| 9月 | G4外相会合 |

| 11月 | 安保理改革に関する総会審議(第74回国連総会) |

| 2020年2月~3月 | 政府間交渉(第74回国連総会)(注)3月中旬以降は新型コロナウイルス感染症の影響で中断。 |

| 9月 | G4外相会合 |

| 2021年1月~5月 | 政府間交渉(第75回国連総会) |

| 9月 | G4外相会合 |