2 国際社会で活躍する日本人

(1)国際機関で活躍する日本人

国際機関は、国際社会共通の利益のために設立された組織である。世界中の人々が平和に暮らし、繁栄を享受できる環境作りのために、様々な国籍の職員が集まり、それぞれの能力や特性をいかして活動している。新型コロナの世界的流行を始め、環境、気候変動、持続可能な開発、軍縮・不拡散、紛争予防・平和構築、食糧、エネルギー、防災、教育、労働、人権・人道、ジェンダーの平等など、それぞれの国が一国では解決することのできない地球規模の課題に対応するため、多くの国際機関が活動している。

国際機関が業務を円滑に遂行し、国際社会から期待される役割を十分に果たしていくためには、専門知識を有し、世界全体の利益に貢献する能力と情熱を兼ね備えた優秀な人材が必要である。日本は、これら国際機関の加盟国として政策的貢献を行うほか、分担金や拠出金を拠出しているが、日本人職員の活躍も広い意味での日本の貢献といえる。また、より多くの優秀な日本人が国際機関で活躍することによって、国際社会における日本のプレゼンスが顔の見える形で一層強化されることが期待される。各日本人職員が担当する分野や事項、また、赴任地も様々であるが、国際社会が直面する諸課題の解決という目標は共通している(278、280ページ コラム参照)。さらに、国際機関において職務経験を積み、世界を舞台に活躍できる人材が増加することは、日本の人的資源を豊かにすることにもつながり、日本の発展にも寄与する。

現在、国連(UN)を含む国際機関の要職で日本人が貢献している。8月に目時(めとき)政彦氏がトップに選出された国連専門機関の万国郵便連合(UPU)を始め、世界税関機構(WCO)やアジア開発銀行(ADB)など多くの国際機関において、日本人が組織の長として活躍している(281ページ 特集参照)。さらに、日本は、長年にわたり、国際司法裁判所(ICJ)、国際海洋法裁判所(ITLOS)、国際刑事裁判所(ICC)といった国際裁判所に日本人判事を輩出している。グローバルな課題に取り組む上での国際機関の重要性を踏まえれば、日本と国際機関の連携強化につながる国際機関の長を含む要職の獲得は重要な課題である。一方、国際機関の長を含む要職は、一朝一夕に獲得できるものではなく、長期的視野に立ち、ふさわしい人材を育成し、きめ細かい対応をしていく必要がある。

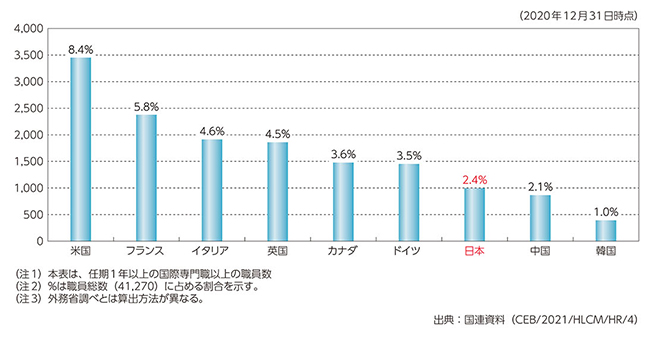

現在、918人(2020年末時点、外務省調べ)の日本人が専門職以上の職員として世界各国にある国連関係機関で活躍しており、過去最多となった。日本人職員の更なる増加を目指し、日本政府は2025年までに国連関係機関で勤務する日本人職員数を1,000人とする目標を掲げており、その達成に向けて、外務省は、関係府省庁、大学や団体などと連携しつつ、世界を舞台に活躍・貢献できる人材の発掘・育成・支援を積極的に実施している。その取組の一環として、国際機関の正規職員を志望する若手の日本人を原則2年間、国際機関に職員として派遣し、派遣後の正規採用を目指すジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)の派遣制度(320ページ 資料編参照)や、将来の幹部候補となり得る日本人に中堅以上の職務経験を提供し昇進を支援するための派遣制度を設けている。これらを通じて日本人職員を増やしていくことに加え、日本人職員の一層の採用・昇進に向けた国際機関との協議や情報収集にも取り組んでいる。

国際機関勤務を志望する日本人に対しては、国際機関人事センターのホームページやメーリングリスト、ソーシャルメディア(フェイスブック、ツイッター、リンクトインなど)、動画配信などを通じて国際機関の空席情報などの有用な情報を随時提供しているほか、応募に関する支援にも力を入れている。国際機関で働く魅力や就職方法を説明するセミナーのほか、国際機関の幹部職員や人事担当者が就職説明会をオンラインで実施するなど、広報に努めている。

外務省は、地球規模課題の解決に貢献できる高い志と熱意を持った優秀な日本人が一人でも多く国際機関で活躍できるよう、日本人職員の増加及び昇進支援に今後もより積極的に取り組んでいく。

国連機関で働く醍醐(だいご)味 ─フィールドで働く大切さ─

2015年の中央アフリカ共和国選挙前、国連平和維持活動MINUSCA(注1)は暴力の脅威を懸念していました。なにしろ、その6週間ほど前にクーデター未遂事件があり、国連職員の大半は数週間にわたって宿泊施設に閉じこもり、残りの職員は装甲車で本部まで移動し、ヘルメットと防弾チョッキを常に横に置いていなければならなかったのですから。各政党の党首は、自分たちが暫定政府の後を継ぐことになると思っていたので、誰か一人でも負けるかもしれないと思えば、簡単にプロセスを不安定化させるだろうと懸念していたのです。

そこで、私が次長を務めていた政務局では、選挙における暴力の可能性を軽減するために、民主主義のプロセスや選挙運動のテクニックに関するセミナーを開催したり、政党の代表の行動規範を作成したりしました。また、政党の参加を促すために、マスコミ報道のアレンジも行いました。行動規範の公開調印式も行いました。そして、MINUSCAの軍、警察、文民部門が力を合わせて、一度も重大な事件なしに選挙を実施することができたのです。

私がMINUSCAに赴任したのは、1994年に国連競争試験(National Competitive Recruitment Exam)を経て国連で働き始めて以来、12回目の赴任であり、6か国目の居住地となりました。私はそれまで、政治、人事、人権、広報、開発の分野で働く機会を得てきていました。

MINUSCAでの勤務の後、2019年からユネスコの人事部長として、最近は、国連でのキャリアを成功させるための最適なプロフィールについて、頻繁にアドバイスを求められるようになりました。国連で働く同僚なら、明確な答えが一つもないことはご存じでしょう。しかし、私の考えでは、おそらく最も重要な経験は、本部とフィールドの両方で働くことです。ニューヨークやジュネーブ、パリ、バンコクなどで働き始めた多くの職員は、定年までそこに留(とど)まり、国連が奉仕すべき受益者の下で生活することなく、キャリアを終えています。多様性が重視される国連ですが、有効な仕事をするためには、共有できる目的を基に一致団結した活動を促す能力は大変重要な資質です。

私たち日本人は、国連のような組織で働くことに特に向いているのではないでしょうか。入学当初から学校などで、共通の文化を持ち、共通のアプローチで問題に取り組むことの大切さを教わります。これは、多様性が重視される一方で、私たちの仕事が影響を及ぼすためには目的の一致が必要とされる国連において、重要な考え方です。また、私たちは、財政的にもプログラム的にも国際社会に積極的に貢献している加盟国の国民であるという幸運にも恵まれています。

このような幸運な立場にある私にとって、英語だけでなくフランス語でも仕事ができることは、より多くの機会を与えてくれる不可欠な能力の一つです。言語能力は重要であり、特に上級職になればなるほど、国連職員はより幅広いポジションで物事を考える柔軟性を身に付けます。パリに本部を置くユネスコでは、管理職は少なくとも最低限のフランス語の理解力があることが前提となっています。日本人であること、そして国連の他の言語で仕事ができることは、私たち自身のキャリアにとってだけでなく、スタッフの多様性を常に求めるユネスコにとっても有益なことなのです。

この27年間はあっという間でした。難しい仕事もあれば、そうでない仕事もありました。しかし、私が国連で働き始めてからずっと変わらないことが一つあります。それは、これほど多くのチャレンジをもたらし、これほど多くの機会を与えてくれる仕事はほかにないということです。その中でも、最も達成感があり、そしてキャリア形成にも役立った経験の多くは、冒頭のMINUSCAでの仕事のような、現場に軸を置いた様々な体験であったと思います。

(筆者左 中央アフリカ共和国)

(筆者前列中央 中央アフリカ共和国)

(注1) MINUSCA:United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic(国連中央アフリカ多面的統合安定化ミッション)

「現場第一主義」を基本に ─UNHCRの緊急援助活動とサポート体制─

私は1991年に外務省国際機関人事センターのJPO派遣制度によって国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)メキシコ事務所に派遣されて以来、高等弁務官官房、モスクワ事務所、カブール事務所、中東北アフリカ局、イラク事務所、ブダペスト・グローバルサービス・センターなどに勤務してきました。2020年からジュネーブ本部で緊急事態・保安・供給局長を務めています。

UNHCRは国連人道機関として、現在8,240万人に上る難民と強制避難民を保護し、彼らが持続可能な解決を見出せるまで支援を行っています。世界における難民の数は増加の一途を辿(たど)っている中、私の主要な任務は、UNHCRの緊急対応を監督し、救援物資を含む物資供給のあらゆる側面においてサポートを行い、全世界のUNHCR職員、特に遠隔地や高リスクの現場に配置されている職員の安全を確保することです。

実効性と予測性を重視するUNHCRの緊急対応体制は、緒方貞子難民高等弁務官によって1990年代初頭に構築されました。それ以来、今日では訓練を受けた約150人のスタッフが72時間以内に出動できるよう常時待機するロースター制度を始め、強固な緊急対応メカニズムが維持されています。2021年だけでもスーダン、エチオピア、アフガニスタン、コロンビアなどで発生した人道危機に300人近いこれらのスタッフが派遣されました。注目されるのは、この緊急派遣ロースター制度への登録は任意であるにもかかわらず、活動に加わる意欲のある世界中の職員から毎年、圧倒的な数の登録申込みが寄せられることです。多くの職員のこのような意識と覚悟があるからこそ、我々は新たな人道的危機にも迅速に対応し、支援活動を続けることができると考えます。

現場を視察すると、非常に困難な治安・衛生状況下でUNHCRの緊急対応チームが懸命に働き、献身的に活動しているのを目の当たりにします。そうした中、私に与えられた任務は、要員の訓練と配備を迅速に行い、彼らが現地に到着した後にできるだけ効率的かつ安全に活動できるようサポートすることです。

中核となる救援物資は世界7か所の拠点に戦略的に備蓄されており、常時60万人に対応できる物量を有しています。2021年にはアフガニスタン、イエメン、スーダンなどへこれら物資が緊急空輸され、避難民への重要なライフラインとなりました。

今日、世界的に環境問題への意識が高まる中、私たちも人道支援をより持続可能で環境にやさしくする方法を模索し始めています。UNHCRは多年度戦略の一環として、現在使用している支援物資を、温室効果ガスの排出量削減が実行できる、より環境にやさしいものに段階的に置換していく計画を立てています。この新しい方針に基づき、将来のUNHCRの緊急対応も、より環境に配慮したものとしていくことが期待されます。

UNHCRでの現場勤務は非常にやり甲斐のある仕事でした。難民との関わりの中で、避難を強制される民衆の辛苦やその破滅的な結末に向き合わなければならなかったことは多々あります。他方、そのような困難を克服し、ゼロから新しい生活を再建しようとする難民の強い回復力も何度も目の当たりにしました。UNHCRの職員の大半がそうであるように、私も現場のオペレーションにおいて学んできました。本部で緊急事態・保安・供給局を預かる現在の職務においても、常に「現場第一主義」を貫き、最前線で働く仲間をサポートしていきたいと考えています。

子供たちと

1874年に設立された万国郵便連合(UPU(注1)、本部:スイス・ベルン)は、世界最古の国際機関の一つであり、国際郵便に関するルール作りを担っています。

世界のどこにいても安心・確実・迅速に郵便物を送り、また、受け取ることを確保するためには、世界共通の公正なルールに基づき、国際郵便網の整備を図っていく必要があります。特に新型コロナウイルス感染症の流行下では、日々の生活物資を運び、グローバルなサプライチェーンを支える国際郵便網の重要性はますます高まっています。UPUにおける国際協力を通じて、世界の郵便業務を改善し、国際郵便網の一層の発展を図っていくことは、世界全体にとって不可欠な取組です。

日本は、1871年の郵便業務開始から間もない1877年にUPUに加盟し、UPUへの最大拠出国の一つとして、資金、人材、政策などの各側面からの貢献を長年果たしてきました。そして、折しも国連専門機関における日本人トップの不在が続く中、世界に誇る日本の郵便制度・業務から得られた知見をいかしたUPUへの貢献を通じて、国際的なルール作りに関する日本の存在感を一層高めるべく、日本有数の郵便専門家である目時政彦氏がUPUの事務局長選挙に立候補しました。

目時氏は、郵便及び外交の両分野で幅広い知見を有するのみならず、UPUの郵便業務理事会議長として問題解決・調整能力を長年発揮してきており、各国から高い評価を得ていました。その結果、2021年8月に行われた事務局長選挙において、目時氏が3人の候補者の中から圧倒的な支持を得て当選し、2022年1月に新事務局長に就任しました。

目時事務局長は、デジタル化が急速に進む新時代に対応し、郵便網のポテンシャルを最大化するためのUPU改革に向けた構想として、(1)郵便セクターにおける新たなビジネス機会の創出、(2)SDGsへの貢献、(3)意思決定の透明性確保、(4)加盟国及び他の国際機関との対話、の4点を掲げています。UPUを始めとする国際機関では、各国がそれぞれ異なる利害を抱えており、改革を進め、新たなルール作りを行うことは容易ではありません。そのような中で、目時事務局長は、加盟国間の対話を率先して促す姿勢を打ち出しています。

このような経験に裏打ちされたビジョンを掲げる目時事務局長の主導の下、国際郵便に関する新たなルール作りを着実に進めていくため、日本としてこの分野における経験、技術、人材などをいかしつつ、引き続きUPUの活動に積極的に貢献していく考えです。

(注1) UPU:Universal Postal Union

(2)非政府組織(NGO)の活躍

ア 開発協力分野

政府以外の主体の力をいかし、オールジャパンでの外交を展開する観点から、開発途上国などに対する支援活動の担い手として、開発協力及び人道支援においてNGOが果たし得る役割は大きく増している。

外務省は、日本のNGOが開発途上国・地域で実施する経済・社会開発事業に対する無償の資金協力(「日本NGO連携無償資金協力」)によりNGOを通じた政府開発援助(ODA)を積極的に行っており、事業の分野も保健・医療・衛生(母子保健、結核対策、水・衛生など)、農村開発(農業の環境整備・技術向上など)、障害者支援(職業訓練・就労支援など)、教育(学校建設など)、防災、地雷・不発弾処理など、幅広いものとなっている。2020年度は、アジア、アフリカ、中東、中南米など34か国・1地域で日本NGO連携無償資金協力事業を実施する日本のNGO(59団体)に対し、109件の資金供与を行った(284ページ コラム参照)。さらに、NGOの事業実施能力や専門性の向上、NGOの事業促進に資する活動支援を目的とする補助金(「NGO事業補助金」)を交付している。

また、政府、NGO、経済界との協力や連携により、大規模自然災害や紛争発生時に、より効果的かつ迅速に緊急人道支援活動を行うことを目的として2000年に設立されたジャパン・プラットフォーム(JPF)には、2021年12月末現在、43のNGOが加盟している。JPFは、2021年には、南アジア及びアフリカでの害虫被害緊急支援、モザンビークでのサイクロン・エロイーズ被災者支援、エチオピア紛争被災者支援、ミャンマー避難民キャンプ大規模火災緊急対応、インドネシア及び東ティモールでのサイクロン・セロージャ被害者支援、モンゴル砂嵐災害被災者支援、新型コロナ・インド変異株危機対応支援、ガザ地区人道危機緊急対応、ハイチ地震避難民支援、モザンビーク北部紛争被災者支援プログラムなどを立ち上げたほか、バングラデシュ、南スーダン及び周辺国、ウガンダ、イエメン、ベネズエラ、アフガニスタン、イラク、シリア及び周辺国における難民・国内避難民支援を実施した。

このように、開発協力及び人道支援の分野において重要な役割を担っているNGOを国際協力のパートナーとして位置付け、NGOがその活動基盤を強化して更に活躍できるよう、外務省と国際協力機構(JICA)は、NGOの能力強化、専門性向上、人材育成などを目的として、様々な施策を通じてNGOの活動を側面から支援している(2021年、外務省は、「NGO相談員制度」「NGOスタディ・プログラム」「NGOインターン・プログラム」及び「NGO研究会」の4事業を実施)。

NGOとの対話・連携の促進を目的とした「NGO・外務省定期協議会」は、新型コロナの感染拡大の影響により従来の日程を変更して、ODA政策全般に関する意見交換を行うODA政策協議会の臨時会合を3月に、NGO支援や連携策について協議する連携推進委員会の第1回会合を8月に、それぞれオンライン形式で開催した。また、持続可能な開発目標(SDGs)達成においては、あらゆるステークホルダーとの連携が不可欠であり、2016年9月から「SDGs推進円卓会議」においてNGOを含めた多様なステークホルダーとの活発な意見交換がなされてきた。2021年7月に行われたハイレベル政治フォーラム(HLPF)において発表した自発的国家レビュー(VNR)は市民社会の声も踏まえて作成され、円卓会議民間構成員による進捗評価も掲載された。また、HLPFでは市民社会と連携してサイドイベントも開催した。

さらに2020年10月6日から2021年3月31日まで、新型コロナの感染拡大の影響により中止となった「グローバルフェスタJAPAN」の代替として、外務省・JICA・国際協力NGOセンター(JANIC)の三者共催によるオンラインキャンペーン「EARTH CAMP」を実施した。

(写真提供:(特活)HANDS)

イ そのほかの主要外交分野での連携

人権に関する諸条約に基づいて提出する政府報告や「ビジネスと人権」に関する行動計画、子どもに対する暴力撲滅行動計画、国連安保理決議第1325号及び関連決議に基づく女性・平和・安全保障に関する行動計画とその実施についても、日本政府はNGO関係者や有識者を含む市民社会との対話を行っている。

また、通常兵器の分野では、地雷・不発弾被害国での地雷や不発弾の除去、危険回避教育プロジェクトの実施に際して、NGOと協力している。

さらに、核軍縮の分野でも、様々なNGOや有識者と対話を行っており、「非核特使」及び「ユース非核特使」の委嘱事業などを通じて、被爆者などが世界各地で核兵器使用の惨禍の実情を伝えるためのNGOなどの活動を後押ししている。2021年12月までに、101件延べ299人が非核特使として、また、37件延べ483人がユース非核特使として世界各地に派遣されている。

国際組織犯罪対策では、特に人身取引の分野において、NGOなどの市民社会との連携が不可欠であるとの認識の下、政府は、近年の人身取引被害の傾向の把握や、それらに適切に対処するための措置について検討すべく、NGOなどとの意見交換を積極的に行っている。

(3)JICA海外協力隊・専門家など

JICA海外協力隊(JICAボランティア事業)は、技術・知識・経験などを有する20歳から69歳までの国民が、開発途上国の地域住民と共に生活し、働き、相互理解を図りながら、その地域の経済及び社会の発展に協力・支援することを目的とするJICAの事業である。本事業が発足した1965年以降、累計で98か国に5万4,428人の隊員を派遣し(2021年3月末現在)、計画・行政、商業・観光、公共・公益事業、人的資源、農林水産、保健・医療、鉱工業、社会福祉、エネルギーの9分野、約190職種にわたる協力を展開している。

帰国した協力隊参加者は、その経験を教育や地域活動の現場、民間企業などで共有するなど、社会への還元を進めており、日本独自の国民参加による活動は、受入国を始め、国内外から高い評価と期待を得ている。

隊員は2020年11月以降、新型コロナの感染状況などを考慮し、派遣条件が整った国から渡航を再開している(285ページ コラム参照)。派遣の機会を待っている隊員の一部は、日本国内の地域が抱える課題解決に資する活動に従事することで、派遣国での活動に必要な実践的な経験や知識の習得に努めるとともに、日本国内の社会貢献に参画している。

JICA専門家は、専門的な知識、知見、技術や経験を有した人材を開発途上国の政府機関や協力の現場などに派遣し、相手国政府の行政官や技術者に対して高度な政策提言や必要な技術及び知識を伝えるとともに、協働して現地に適合する技術や制度の開発、啓発や普及を行う事業である。専門家は、開発途上国の人々が直面する開発課題に自ら対処していくための総合的な能力向上を目指し、地域性や歴史的背景、言語などを考慮して活動している。また、専門家は、保健・医療や水・衛生といったベーシック・ヒューマン・ニーズ(人間としての基本的な生活を営む上で最低限必要なもの)を満たすための分野や、法制度整備や都市計画の策定などの社会経済の発展に寄与する分野など、幅広い分野で活動しており、開発途上国の経済及び社会の発展と日本との信頼関係の醸成に寄与している。

2020年度は新型コロナの世界的な拡大による影響で、新規で派遣した専門家は553人、活動対象国・地域は86か国に留(とど)まった。現地への渡航が困難なため国内に待機している専門家は、遠隔で現地と連絡をとりながら、業務を遂行している。

東ティモール民主共和国はオーストラリアの北、インドネシアの東に位置する小さな島であるティモール島の東半分に位置しています。400年以上にわたるポルトガルの植民地支配、24年間に及ぶインドネシアの軍事支配を経て、2002年に独立を果たしたアジアで一番新しい国です。

東ティモールでは独立後、保健分野での健闘により5歳未満の子どもの死亡率が10年間で1,000人中126人から64人に下がりました。一方、5歳未満の子どもの半分以上が発育不良、14歳から60歳の女性の5人に2人が貧血症状にあり、栄養改善に向けた取組は、経済発展を続ける東ティモールにおいて重要な課題となっています。

東ティモールの食習慣は米、トウモロコシ、イモ類の炭水化物摂取に偏り、特に農村部ではタンパク質、脂質、その他栄養素が極端に欠乏しています。東ティモールは人口の7割以上が農漁村に暮らす農業国で、農林漁業は観光業と並んで開発の柱となっていますが、現行の農林漁業は主に自給用で、農作物や海産物の国内流通網が発達していません。島国であるにもかかわらず、魚の年間消費量は一人当たり平均2.7キログラム(輸入品を含めると6キログラム)と、世界平均の18キログラムと比較しても極端に少ない数字です。

パルシックは2002年から、東ティモール各地で獲(と)れる農作物を加工して流通させることで農村部に暮らす人びとの生計向上を目指してきました。この経験をいかし、ディリ県アタウロ島にある東ティモール最大の漁業協同組合とその女性部会とともに、地域で獲れる魚やモリンガの葉などを利用した「ふりかけ」を生産し、これを一般市場や学校給食に導入して「ふりかけ」の生産及び流通を拡大することで、漁村の経済活動を活発化させると同時に栄養問題の改善に寄与したいと考えました。そして、2019年から日本NGO連携無償資金協力事業として、日本政府のODA資金の供与を受けた上で、「『ふりかけ』普及と食生活改善による栄養改善事業」を実施してきました。

アタウロ島での「ふりかけ」生産拠点では、194人の女性たちが「ふりかけ」の原料作りの研修に参加しました。アタウロ島の女性たちは獲れた魚を干して保存する習慣を持っていましたが、塩がきつく衛生状態もあまりよくなかったため、美味(おい)しくて安全なものを作る技術を研修で伝えました。女性たちは、身近に繁殖していてこれまではヤギの餌になっていたモリンガやゴマが「ふりかけ」の原料として価値を持つことを知り、栽培や加工作業に大変意欲的です。

こうしてできた「ふりかけ」を、首都のディリ県及び山間部のエルメラ県の学校給食に導入し、給食調理担当者への料理教室や小学校4年生への栄養ワークショップなどと並行して、学校や家庭での献立作りにいかしてもらおうと取り組んでいます。活動の端々で、東ティモールの女性たちが栄養バランスの取れた食事を家族に提供したい、という想(おも)いを持っていることを感じます。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、2021年3月から学校の一斉休校や学校給食の停止など、思わぬ要因に阻まれていますが、身近な食材が収入の糧にも家庭での栄養改善にもつながるということを、女性たちと共有しながら活動を続けていきたいと思います。

「私はあなたが帰ってくるのを待っています!」

私は2019年4月9日にベトナムに赴任しました。しかし、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)流行のため1年足らずで日本に一時帰国となりました。その後、約8か月の国内待機の末、2020年12月上旬に再赴任しました。国内待機中に私を支えてくれたのは配属先の同僚からの冒頭の言葉でした。

私の配属先はベトナム南部にあるロンアン省総合病院で、看護管理の仕事を行うという要請で派遣されており、一時帰国前は看護師が安全に看護業務を行えるように、看護監査などを実施していました。

配属先病院では、看護師数の不足や薬剤会計入力業務などの負担により看護師が多忙で、看護手順書があっても十分に周知されていない状況でした。そのため、医療安全について全職員を対象とした勉強会の開催、定期的な監査レポートの発行などを行いました。最初は十分に受け入れてもらえませんでしたが、職員と積極的に交流し人間関係を築いていく中で、徐々に信頼してもらえるようになりました。

しかし、活動もようやく軌道に乗り始めたところで一時帰国となりました。日本での一時帰国中は不安な気持ちもありましたが、同僚からのメッセージに励まされ、活動のための資料作成に励みました。

再赴任後は、新型コロナが流行している今だからこそできる活動をしたいと考え、JICA職員や派遣中の隊員と協力して感染予防啓発動画を作成しました。動画では、ベトナム人有名アーティストとベトナム保健省が協力して制作した新型コロナの啓発ソング「Ghen Co Vy」という曲に手洗いダンスを取り入れ、職員一同でパフォーマンスするなどして、同省が啓発している感染予防対策を周知しました(注1)。この活動により配属先病院の職員が動画を通して手洗い手順を復習するなどの効果を得ることができました。

また、配属先病院では、特に「5S」(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ)活動にも取り組みました。職場環境を清潔に保つことは、細菌の増殖を防ぐことができるため感染対策でも重要と考えたからです。配属先では5S活動が数年前に導入されていましたが、十分に定着していなかったため、ポスター作成による啓発活動や看護師が業務で常に使用する点滴カートを清潔に保つための5S活動を行いました。各診療科の看護師長が5Sの重要性を理解し、率先して活動してくださり、他の職員も積極的に参加してくれるようになりました。

ベトナムでは、再赴任後も新型コロナ市中感染が再発生し、大都市ホーチミン市に隣接するロンアン省は厳戒態勢でした。緊迫感のある中での活動となりましたが、気を引き締めて活動にベストを尽くすことができました。

現在JICA海外協力隊の渡航再開が徐々に進んでいますが、まだ派遣の目途(めど)が立っていない方も数多くいます。その中で再赴任をさせていただいたことに感謝し、今後もボランティア活動で得た経験を社会に還元できるように尽力して参りたいと思います。私のボランティア活動を支えて下さった皆様に心より感謝申し上げます。

(1月13日、ベトナム・ロンアン省 写真提供:ロンアン省総合病院)

(3月25日、ベトナム・ロンアン省 写真提供:ロンアン省総合病院)

※写真撮影のためマスクを外しています。

(3月30日、ベトナム・ロンアン省 写真提供:ロンアン省総合病院)

(注1) JICAベトナム事務所Facebookで公開中。

https://www.facebook.com/watch/?v=872043003611018