2 経済連携の推進

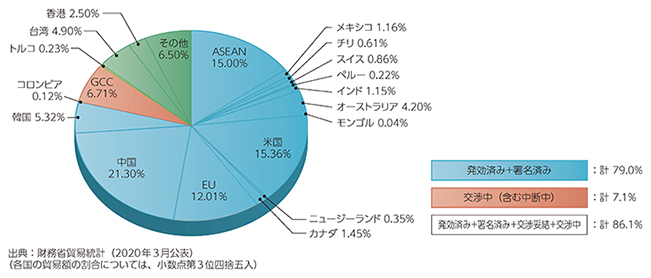

近年、経済のグローバル化が進展する一方、保護主義的な動きが広がりつつある。そうした中で日本は、物品の関税やサービス貿易の障壁などの削減・撤廃、貿易・投資のルール作りなどを通じて海外の成長市場の活力を取り込み、日本経済の基盤を強化する経済連携協定(EPA4/FTA5)を重視し、これを着実に推進してきた。2020年には、8月1日にタイ、シンガポール、ラオス、ミャンマー及びベトナムとの間で、加えて、10月1日にブルネイとの間で日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書が発効した。また、10月23日に日英EPA、さらに11月15日にRCEP協定の署名を行った。こうした取組の結果、日本の貿易のEPA/FTA比率(日本の貿易総額に占める発効済み・署名済みの経済連携協定相手国との貿易額の割合)は約79.0%に至った。この比率は、交渉中の相手国の貿易額も含めると約86.1%となる(出典:2020年財務省貿易統計)。

日本は、引き続き、自らの平和と繁栄の基礎となる自由で公正な経済秩序を広げるべく、RCEP協定の早期発効及びその確実な履行の確保、2021年のTPP委員会議長国としてのTPP11協定の着実な実施及び拡大に向けた取組、その他の経済連携協定交渉などに積極的に取り組んでいく。

(1)経済連携協定

ア 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)

TPP11協定は、成長著しいアジア太平洋地域で、関税、サービス、投資、知的財産、国有企業など、幅広い分野で21世紀型の新たな経済統合ルールを構築する取組である。日本にとっても、日本企業が海外市場で一層活躍する契機となり、日本の経済成長に向けて大きな推進力となる重要な経済的な意義を有している。さらに、TPP11協定を通じて、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有する国々と共に自由で公正な経済秩序を構築し、日本の安全保障やアジア太平洋地域の安定に大きく貢献し、地域及び世界の平和と繁栄を確かなものにするという大きな戦略的意義を有している。

日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国及びベトナムの12か国は、2016年2月、環太平洋パートナーシップ(TPP12)協定に署名したが、2017年に米国がTPP12協定からの離脱を表明したことから、11か国でTPPを早期に実現すべく、日本は精力的に議論を主導した。2017年11月、ベトナムで開催されたTPP閣僚会合で、元々の12か国によるTPP12協定の条文を組み込み、一部条文の適用を例外的に停止(凍結)する形で、11か国で新たな協定であるTPP11協定を前に進めることに閣僚間で合意した(大筋合意)。その後、2018年3月にTPP11協定がチリで署名された。協定の発効に必要な6か国(メキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア)が必要な国内手続を終え、同協定は2018年12月30日に発効した。さらに、2019年1月、ベトナムが7番目の締約国となった。

TPP11協定の発効後、2019年1月には、日本が議長国となって、閣僚級によるTPP第1回委員会を日本で開催し、10月には、オークランド(ニュージーランド)でTPP第2回委員会が開催された。第3回委員会は、2020年8月にメキシコが議長国となり、テレビ会議形式で開催され、コロナ危機からの経済回復が議論の焦点となる中で、TPP11協定を通じた自由貿易の推進が重要であることについて確認するとともに、特にサプライチェーンの強靭(きょうじん)化やデジタル化に向けてTPP11協定の活用に関する意見交換を行った。日本は、2021年のTPP委員会の議長国として、ポスト・コロナの経済状況や第3回委員会の議論を踏まえつつ、TPP11協定の着実な実施に取り組んでいく。

また、TPP11協定は、ハイスタンダードでバランスの取れた21世紀型の新たな共通ルールを世界に広めていくとの意義を有している。TPP11協定への新規加入について様々なエコノミー(国・地域)が関心を示している。英国については、2021年2月、TPP11協定への加入を正式に申請した。日本は、新規加入に関心を示すエコノミーが市場アクセス及びルールの面でTPP11協定の高いレベルを満たす用意ができているかをしっかりと見極めつつ、戦略的観点も踏まえながら、TPP11協定の着実な実施及び拡大に取り組んでいく考えである。

イ 日・EU経済連携協定(日EU・EPA)

2019年2月に世界GDPの約3割、世界貿易の約4割を占める日EU・EPAが発効し、自由で公正なルールに基づく21世紀型の経済秩序のモデルとなっている。2020年1月末に英国がEUを離脱したものの、日・EUの経済規模は、合わせてGDP20兆7,000億米ドル、貿易総額12兆7,000億米ドルとなっており、11月に署名されたRCEPの次に大きな経済圏である。2020年に入ってからは、新型コロナの影響により世界全体の貿易量が落ち込んだものの、発効後1年間で乗用車やワインなどの貿易量が拡大するなどの効果が見られている。また、発効後は多くの小売店や飲食店で「日EU・EPA関連フェア」が開催されるなど、消費者に身近で目に見える利益をもたらした。

発効後は、本協定に基づく合同委員会6を始めとして、12分野別の専門委員会7・作業部会8を通じて、本協定の運用状況の確認や、日・EU間の貿易を一層促進するための今後の取組などに関する議論が行われ、本協定を着実に実施してきている。

日本とEUは、自由、民主主義、市場経済、人権、法の支配といった基本的価値を共有し、日本が地球規模の諸課題に取り組む上で重要なパートナーとして様々な分野で協力関係を構築してきた。本協定を日・EU間の協力を深化させるための法的基盤とし、従来の当局間の政策対話、官民合同の取組などの枠組みも重層的に活用することで、日・EU間の連携を強化し、様々な課題に共に取り組んでいる。

ウ 日英包括的経済連携協定(日英EPA)

2021年1月1日、日英EPAが発効した。英国のEU離脱に際し、英EU間の離脱協定で設定された2020年12月末までの移行期間が終了すれば、日EU・EPAは英国に適用されなくなることを踏まえ、2020年6月9日、日EU・EPAに代わる日英間の新たな貿易・投資の枠組みを構築すべく、同協定の交渉が開始された。

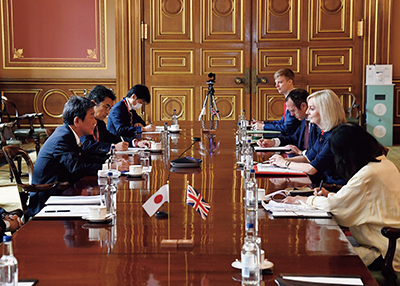

同協定は、2020年9月11日の大筋合意、10月23日の茂木外務大臣とトラス国際貿易相による署名を経て、第203回臨時国会において承認され、2021年1月1日、発効に至った。日EU・EPAをベースとしつつも、電子商取引、金融サービスなどの分野でより先進的かつハイレベルなルールを規定した内容となっている。特にデジタル分野については、情報の越境移転の制限の禁止、コンピュータ関連設備の設置要求の禁止又はアルゴリズムの開示要求の禁止など、TPP11協定や、日米デジタル貿易協定と同等又はそれ以上の最新のデジタル分野に関する規定を盛り込んでおり、デジタル分野における国際的なルール作りの議論をリードする高水準の内容となっている。

同協定によって、日系企業のビジネスの継続性が確保されるとともに、高い水準の下で日英間の貿易・投資の更なる促進につながることが期待される。英国には日系企業が約1,000社進出し、約18万人の雇用を生み出しており、英国は日系企業にとって欧州へのゲートウェイ(窓口)となってきた。同協定は、良好な日英関係を更に強化していくための重要な基盤となる。

1月末の英国のEU離脱を受けて交渉が開始された日英EPAは、6月の交渉開始から約4か月半という異例のスピードで署名に至り、2021年1月1日に発効しました。新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)の影響が世界的に拡大し、貿易・投資が停滞する中、主にテレビ会議で交渉が進められたこの協定の締結は、自由貿易を推進するという力強いメッセージを国際社会に対して発信するものとなりました。本特集では、日英EPAの概要と交渉の経緯について紹介します。

この協定は、EU離脱後の英国との、日EU・EPAに代わる新たな貿易・投資の枠組みを規定するものです。日EU・EPAを基礎としており、全24章から構成されています。同協定は大きく分けて、物品の貿易についての関税の下げ方を規定する部分と、貿易・投資に関するルールを幅広く定める部分から構成されています。物品の貿易については、日本から英国へ輸出する際の関税率は、基本的には日EU・EPAと同様の低税率を維持しつつ、鉄道車両・自動車部品など一部品目の関税が新たに即時撤廃されました。農林水産品に関しては、英国に対する関税は日EU・EPAと同水準とし、関税割当枠は設けないなど、日EU・EPAの範囲内での合意となっています。また、電子商取引、金融サービスなどの一部分野で日EU・EPAよりも先進的なルールを新たに規定するとともに、日本が結ぶEPAの中で初めて、貿易による利益を女性が十分に得られるよう二国間で協力することを規定する、ジェンダーに関する独立した章も設けられました。

EU離脱移行期間の終了(2020年12月31日)までに日英間で新たな貿易・投資の枠組みを構築しなければ日英間の貿易に大きな影響が出てしまうという時間的制約と、新型コロナが感染拡大していく状況の中、通常は対面で行われる交渉は、テレビ会議を最大限活用して行われました。両政府の交渉官は9時間(英国のサマータイム中は8時間)の時差を乗り越えて連日のようにテレビ会議を行いました。閣僚級では、6月9日の交渉立上げの際などに茂木外務大臣とトラス国際貿易相との間でテレビ会談が行われましたが、交渉の重要な局面では対面での協議が不可欠であったため、新型コロナの感染拡大後初の外国訪問として茂木外務大臣が8月5日に訪英し、丸2日間、膝詰めでトラス国際貿易相と交渉した結果、主要論点について認識の一致に至りました。9月11日に大臣間での再度のテレビ会談で大筋合意を確認した後、10月23日にはトラス国際貿易相が訪日し、署名式が実施されました。署名式を含む一連の行事は、様々な新型コロナ対策をとった上で行い、署名式の後に開催された共同記者会見では、両大臣が笑顔で握手の代わりに肘タッチを交わすなど、非常に良い雰囲気となりました。2021年1月1日に発効したこの協定は、日英関係を更に強化していくための重要な基盤となることが期待されます。

エ 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定

RCEP協定は、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国と日本、オーストラリア、中国、韓国及びニュージーランドの計15か国が参加する経済連携協定である。RCEP協定参加国のGDPの合計、参加国の貿易総額、人口はいずれも世界全体の約3割を占める。また、日本とRCEP協定参加国との貿易額は、日本の貿易総額の5割弱を占める。RCEP協定は、市場アクセスを改善するとともに、知的財産、電子商取引などのルールを、WTOにおけるルールを上回るものも含めて整備し、地域の貿易・投資の促進及びサプライチェーンの効率化を促すことを目的としたものである。この協定により、日本と世界の成長センターである地域とのつながりがこれまで以上に強固になり、日本の経済成長に寄与することが期待される。特に新型コロナの感染拡大以降、世界的に保護主義への懸念が高まる中で、自由貿易を推進していくとのメッセージを世界に向けて発信することとなることも期待される。

RCEP協定は、約8年にわたって交渉が行われてきた。2012年11月に、プノンペン(カンボジア)で開催されたASEAN関連首脳会合の際、RCEP交渉立ち上げ式が開催されて以来、4回の首脳会議、19回の閣僚会合及び31回の交渉会合が開催され、2020年11月15日の第4回RCEP首脳会議の機会に署名に至った。

インドは、交渉開始当初からの参加国であったが、2019年11月の第3回首脳会議において、以降の交渉への不参加を表明し、RCEP協定への署名にも参加しなかった。しかしながら、RCEP協定署名の際、署名国は、同協定がインドに対して開かれていることを明確化する「インドのRCEPへの参加に係る閣僚宣言」を発出し、インドの将来的な加入円滑化や関連会合へのオブザーバー参加容認などを定めた。この閣僚宣言の発出は、日本が発案し、議論を主導したものである。インドが10億人を超える人口を抱え、近年着実に経済成長を実現していることを踏まえれば、インドがRCEP協定に参加することは、経済的にも戦略的にも極めて重要であり、日本は、インドのRCEP協定への将来の復帰に向けて、引き続き主導的な役割を果たしていく。

RCEP協定は、ASEANの構成国である署名国のうち少なくとも6か国及びASEANの構成国ではない署名国のうち少なくとも3か国による批准などの後60日で、当該署名国について発効すると規定されている。日本としては、まずはRCEP協定の早期発効に取り組むとともに、発効後には、RCEP協定の履行の確保を通じ、自由で公正なルールに基づく経済活動を地域に根付かせるべく、関係各国と緊密に連携しながら取り組んでいく。

オ 交渉中の経済連携協定

(ア) 日中韓FTA

日中韓FTAは、日本にとって主要な貿易相手国である中国及び韓国を相手とするFTAであり、2013年3月に交渉を開始し、2020年12月までに16回の交渉会合を行った。日中韓3か国は、3か国が共に参加するRCEP協定の内容も踏まえ、独自の価値を有する、包括的な、質の高い、互恵的なFTAを目指すとの目標を共有しつつ、物品貿易を始め、投資、サービス貿易、競争、知的財産、電子商取引といった広範な分野について協議を行っている。

(イ)日・トルコEPA

トルコは、欧州、中東、中央アジア・コーカサス地域、アフリカの結節点に位置する重要な国であり、高い経済的潜在性を有し、周辺地域への輸出のための生産拠点としても注目されている。トルコは、これまでに20以上の国・地域とFTAを締結しており、日本としても、EPA締結を通じて日本企業の競争条件を整備する必要がある。両国の経済界からも日・トルコEPAの早期締結に高い期待感が示されている。2014年1月の日・トルコ首脳会談において交渉開始に一致し、2020年12月末までに17回の交渉会合が開催された。

(ウ)日・コロンビアEPA

豊富な資源を有し、高い経済成長を遂げているコロンビアとは、2012年12月からEPA交渉を開始した。コロンビアは各国(米国、カナダ、EU、韓国など)とFTAを締結していることから、日本も競争環境を整える必要性が高まっているほか、EPA締結による二国間関係の強化は、国際場裡(じょうり)における協力強化や太平洋同盟(メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ)との協力促進にもつながることが期待されており、引き続き交渉を行っている。

カ 発効済みの経済連携協定(EPA)

発効済みのEPAには、協定の実施の在り方について協議する合同委員会に関する規定や、発効から一定期間を経た後に協定の見直しを行う規定がある。また、発効済みのEPAの円滑な実施のために、発効後も様々な協議が続けられている。

また、EPAに基づき、インドネシア、フィリピン、及びベトナムから看護師・介護福祉士候補者の受入れを実施しており、インドネシア(2008年開始)、フィリピン(2009年開始)、及びベトナム(2014年開始)の累計受入数はそれぞれ3,080人(2020年度まで)、2,592人(2019年度まで)及び1,340人(2020年度まで)となっている。なお、フィリピンの2020年度の受入れは調整中である。また、2019年度までの累計国家試験合格者数は、看護師は459人、介護福祉士は1,322人である。

(2)アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)9構想

2016年、アジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議で採択された「FTAAPに関するリマ宣言」において、①FTAAPは質が高く包括的で次世代貿易・投資課題を組み込み、TPP11協定やRCEP協定などを道筋として構築されるべきこと、②FTAAPの実現を促進するために、能力構築を支援する作業計画に着手することなどが確認された。2020年の首脳への進捗報告においては、更なる取組の必要性が確認された。

日本は、2017年以降、FTAやEPAにおける「競争章」に関するワークショップや政策対話を開催し、能力構築支援に継続的に取り組んでいる。また、TPP11協定が2018年12月末に発効したこと、RCEP協定が2020年11月に署名されたことは、質が高く包括的なFTAAPを実現する観点からも重要な意義がある。

(3)投資協定、租税条約、社会保障協定

ア 投資関連協定

投資協定は、投資家やその投資財産の保護、規制の透明性向上、投資機会の拡大、投資紛争解決手続などについて規定しており、投資を促進するための重要な法的基盤である。海外での投資環境の整備を促進し、日本市場に海外投資を呼び込むため、日本は投資協定の締結に積極的に取り組んできている。

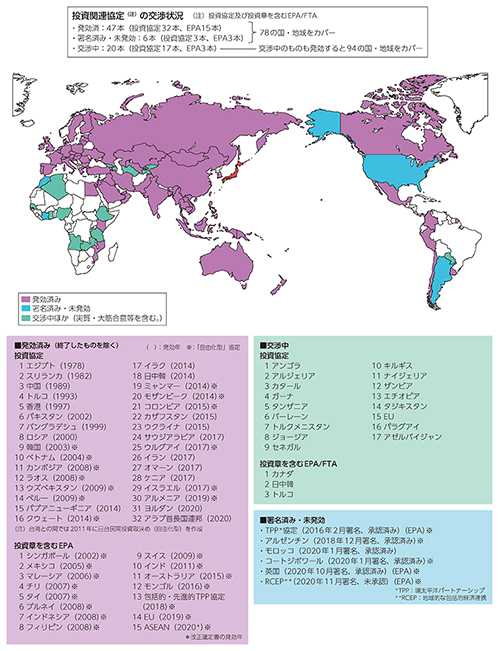

8月、日・ヨルダン投資協定及び日・アラブ首長国連邦投資協定が発効した。12月末時点で、発効済みの投資関連協定が47本(投資協定32本、EPA15本)、署名済み・未発効となっている投資関連協定が6本(投資協定 3本、EPA 3本)あり、これらを合わせると53本となり、78の国・地域をカバーすることとなる。2020年12月末時点で、交渉中の投資関連協定を含めると94の国・地域、日本の対外直接投資額の約93%をカバーすることとなる10。

イ 租税条約

租税条約は、国境を越える経済活動に対する国際的な二重課税の除去(例:配当などの投資所得に対する源泉地国課税の減免)や脱税・租税回避の防止を図ることを目的としており、二国間の健全な投資・経済交流を促進するための重要な法的基盤である。日本政府は、日本企業の健全な海外展開を支援するため、これに必要な租税条約ネットワークの質的・量的な拡充に努めている。

2020年には、ジャマイカとの租税条約(9月)及びウズベキスタンとの新租税条約(全面改正)(10月)が発効した。また、モロッコとの租税条約(1月)及びセルビアとの租税条約(7月)が署名された。さらに、10月にはジョージアとの新租税条約(全面改正)が実質合意に至っている。2020年12月末時点で、日本は78本の租税条約などを締結しており、141か国・地域との間で適用されている。

ウ 社会保障協定

社会保障協定は、社会保険料の二重負担や年金保険料の掛け捨ての問題を解消することを目的としている。海外に進出する日本企業や国民の負担が軽減されることを通じて、相手国との人的交流の円滑化や経済交流を含む二国間関係の更なる緊密化に資することが期待される。2020年12月末時点で日本と社会保障協定を締結又は署名している国は23か国である。2020年には、トルコとの間で新規協定締結のための政府間交渉を行った。

4 EPA:Economic Partnership Agreement

5 FTA:Free Trade Agreement

6 合同委員会:日EU・EPAの適正かつ効果的な運用を確保するため、閣僚級(又は代理)を共同議長として基本的に年1回行われる。

7 専門委員会:合同委員会の下に設置され、次の分野について基本的に年1回行われる。(1)物品の貿易、(2)原産地規則及び税関、(3)衛生植物検疫措置、(4)貿易の技術的障害、(5)サービスの貿易、投資の自由化及び電子商取引、(6)政府調達、(7)知的財産、(8)貿易及び持続可能な開発、(9)規制に関する協力、(10)農業分野における協力

8 作業部会:合同委員会の下に設置され、次の分野について基本的に年1回行われる。(1)ぶどう酒、(2)自動車及び部品

9 FTAAP:Free Trade Area of the Asia-Pacific

10 財務省「直接投資残高地域別統計(資産)(全地域ベース)」(2019年末現在)