3 グローバルな安全保障

(1)地域安全保障

日米同盟の強化や域内外のパートナーとの信頼・協力関係の強化によりアジア太平洋地域の安全保障環境を改善し、日本に対する直接的な脅威を予防することは、日本の国家安全保障の重要な目標である。そのため、日米同盟に加え、アジア太平洋地域において、二国間や多国間の安全保障協力を多層的に組み合わせてネットワーク化することは、同地域の安全保障環境の一層の安定化にとって不可欠である。

日本は、このような認識の下、日本と普遍的価値や戦略的利益を共有する国との協力関係の強化を重視している。2014年8月に開催された日米韓外相会合では、3か国が地域や地球規模の問題を始めとする幅広い分野で、一層緊密に協力していくことの重要性を再確認した。また、11月に開催された日米豪首脳会談では、海上安全保障や防衛装備品・技術などの分野において3か国間の協力を進め、地域の安定を促進していく意思を確認した。特にオーストラリアとは、6月に第5回日豪外務・防衛閣僚協議を開催し、安全保障分野で日豪間の協力をより一層深化させていくことで一致した。ASEAN諸国とは、2014年にはカンボジア、フィリピン、ラオスと外務・防衛当局間で協議を行うとともに、第5回日・ベトナム戦略的パートナーシップ対話を開催するなど、これまで以上に安全保障協力の維持・強化にも力を入れている。インドとの間でも二国間や米国を含めた3か間での協力の強化に努めており、2014年9月には、東京で日印首脳会談が開催された。

また、アジア太平洋地域の安全保障の観点から、中国やロシアとの間でも、安全保障対話・交流などを通じた信頼関係を増進する必要がある。中国との安定的な関係は地域の平和と安定に不可欠な要素であり、11月に約2年半ぶりの日中首脳会談が行われた。日本は、中国との間では様々なレベルで対話・交流を積み重ねつつ、中国が一方的な現状変更の試みを続けていることについて、事態をエスカレートさせることなく、中国側に自制を求めるとともに、引き続き毅然かつ冷静に対応していく。また、ロシアとの関係では、ウクライナ情勢を踏まえつつ、日本の国益に資するよう進めていく方針であり、2月に外相会談、10月、11月に首脳会談を開催した。

さらに、域外においても、1月にフランスとの間で初めての日仏外務・防衛閣僚会合が日仏間の「特別なパートナー関係」の具体化として開催された。また、2月に第13回日NATO高級事務レベル協議、3月に第2回日加外務・防衛次官級「2+2」対話、10月に第14回日独外務・防衛当局間協議、11月に第17回日仏外務・防衛当局間協議をそれぞれ開催した。2015年1月には、英国との間でも、初めての外務・防衛閣僚会合が開催された。

多国間の安全保障協力については、日本は、東アジア首脳会議(EAS)、ASEAN地域フォーラム(ARF)、拡大ASEAN国防相会議(ADMMプラス)などに参加し、多国間の対話や協力に積極的に取り組んできている。中でもARFは、ASEAN諸国を中心に、北朝鮮も含む26か国・地域などとEUが参加しており、アジア太平洋地域における政治・安全保障問題に関する全域的な対話の場として地域の安全保障環境の向上や信頼醸成の促進を図る上で、重要な国際的フォーラムである。日本は、年次開催される閣僚会合に参加しているほか、災害救援や海上安全保障など個別の分野においてもイニシアティブをとっている(1)。

加えて、日本は、政府間対話のみならず、安全保障に関する率直な意見交換の場としてミュンヘン安全保障会議、アジア安全保障会議(「シャングリラ・ダイアローグ」)、北東アジア協力対話(NEACD)といった民間レベルの対話の枠組みも積極的に活用し、アジア太平洋地域や国際社会の平和と安定のための基盤となる信頼醸成の促進に努めている。

5月のシャングリラ・ダイアローグでは、安倍総理大臣が基調講演を行った。その際、「海における法の支配の三原則」(①国家は法に基づいて主張をなすべし、②主張を通すために力や威圧を用いない、③紛争解決には平和的収拾を徹底すべき)を提唱するとともに、日本が有するいろいろな支援メニューを組み合わせ、海を守るためのASEAN諸国自身の能力を切れ目なく支援していくことを表明し、各国から大きな支持を得た。

(5月31日、シンガポール 写真提供:内閣広報室)

(2)平和維持・平和構築

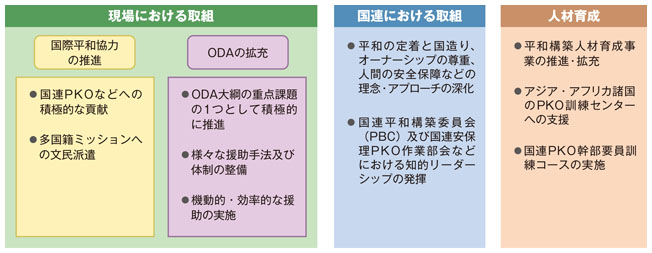

ア 現場における取組

(ア)国連平和維持活動(国連PKO)

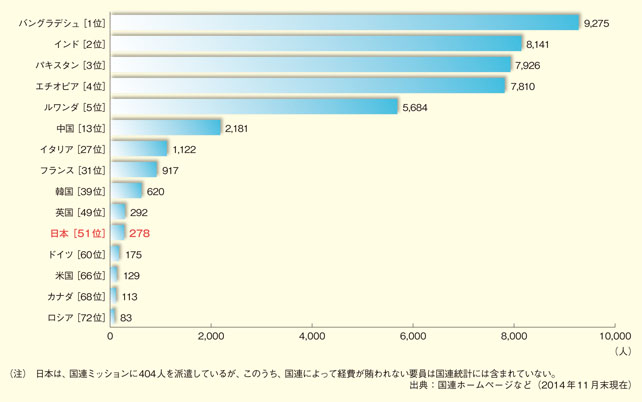

国連PKOは、伝統的には、国連が紛争当事者間に立って、停戦や軍の撤退の監視などを行うことにより事態の鎮静化や紛争の再発防止を図り、当事者間の対話を通じた紛争解決を支援することを目的とした活動である。しかし、冷戦終結以降は、内戦の増加などによる国際環境の変化に伴い、停戦監視などの伝統的な任務に加え、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)、治安部門改革、選挙、人権、法の支配などの分野における支援、政治プロセスの促進、文民の保護など、多くの任務を与えられている。2014年11月現在、16の国連PKOミッションが中東・アフリカ地域を中心に活動しており、ミッションに従事する軍事・警察要員の総数は10万3,000人を超えている。任務の複雑化・大規模化とそれに伴う人員、装備・機材、財源などの不足という事態を受け、国連を中心に様々な場で国連PKOのより効果的・効率的な実施に関する議論が行われている。

日本は、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国連PKOへの協力を重視している。

日本は、「国際連合平和維持活動への協力に関する法律」(PKO法)に基づき、1992年以来、計13の国連PKOミッションなどに延べ約1万人の要員を派遣してきた。現在は、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し、2011年から司令部要員を、2012年からは施設部隊も派遣している。施設部隊は、南スーダンの首都ジュバにおいて、給水活動などの避難民支援や敷地造成などの活動を実施している。2014年10月の閣議において、UNMISSへの要員派遣延長とともに、新たに司令部要員(航空運用幕僚)1人を派遣することが決定された。2013年12月以降の情勢不安定化もあり、南スーダンは独立から3年を経てなお、政治的混乱など大きな課題を抱えており、UNMISSを通じた同国の平和と安定のための取組が引き続き重要である。

また、日本は、国連PKOに関する経験や知見を国際社会に還元している。2013年から2014年まで国連がPKO活動の質の向上を目的として施設部隊の活動に関するマニュアルを作成した際、ワーキンググループの議長国として会合を主催するなど主導的な役割を果たした。このほか、平和構築分野で活躍する文民専門家を育成する平和構築人材育成事業(ウ参照)やアジア・アフリカ諸国のPKO訓練センターに対する講師などの人材派遣や財政支援も行っている。

さらに、国際社会の平和と安全の維持のため重要性を増しつつも多くの課題に直面する国連PKOを支援するため、2014年9月の国連総会に際して、PKOハイレベル会合(於:ニューヨーク)を共催した。同会合には、提案者であるバイデン米国副大統領を含め、主要な財政貢献国や要員派遣国計31か国から首脳・閣僚らが出席し、国連PKOの支援策について活発な議論を行い、共同声明を発出した。安倍総理大臣も共催者として、①国連PKOへの積極的な参加、②文民部門や女性を含む幅広い分野での能力構築支援、③アフリカにおける早期展開支援について具体的貢献策を表明した。特に、③の早期展開支援は、国連事務局からも極めてニーズの高いものと位置付けられている。このため、2014年度補正予算から約38億円を拠出することとした。

加盟国が議論を深める中、国連事務局もPKOをより効果的かつ効率的なものにするため、大きな取組を始動させた。2014年6月、潘基文(パンギムン)国連事務総長は、国連PKOの基本的あり方について勧告したブラヒミ報告から15年目の節目を迎える2015年に向け、PKOを含む国連平和活動についての戦略的見直しを行うことを発表し、11月、ハイレベル・パネルを設置した。同パネルは、ミッションの任務や人権の保護・促進、文民の保護、ジェンダーなど国連の平和活動が直面する様々な課題について検討を行い、その結果を提言にまとめる予定である。

(イ)平和構築に向けたODAなどによる協力

日本は国際協力の一環として、平和構築を重視しており、ODA大綱においても重点課題の1つとして位置付けている。

平和構築には、紛争の予防や緊急人道支援とともに、紛争の終結、平和の定着や国造りの支援を含めた継ぎ目のない取組が必要となる。日本は、人間の安全保障の視点に立ち、特に以下の国・地域において平和構築支援を進めている。

アフガニスタンの自立と同国を含む地域の安定を支援し、同国を再びテロの温床としないことは、国際社会と日本の平和と安全に関わる最重要課題の1つである。日本は、①治安維持能力の強化、②タリバーンなどの元兵士の社会への再統合、③教育、基礎医療、農業・農村開発、基礎インフラの整備、選挙支援などの分野で、2001年以降、総額約55億米ドルの開発支援を実施してきた。

2014年12月に開催された「アフガニスタンに関するロンドン会合」では、2012年の東京会合で表明された国際社会やアフガニスタン政府双方のコミットメントを再確認した。2014年に同国史上初めて民主的な選挙を通じた政権交代が実現し、ロンドン会合で新政権による改革に向けた強い意志が明確に示された。これを踏まえ、日本は同国の改革に対する努力を引き続き支援していく。

2013年の第5回アフリカ開発会議(TICAD V)では、北アフリカやサヘル地域におけるテロ対処能力向上のため、2,000人を対象とした人材育成やサヘル地域向け開発・人道支援として1,000億円の支援を表明した。同会議でとりまとめられた「横浜行動計画」では、人間の安全保障の促進のため、「平和と安定・グッドガバナンスの定着」が重点分野の1つとして位置付けられた。2014年5月にカメルーンで開催された第1回TICAD V閣僚会合では、これらの取組が着実に実施されていることが確認され、アフリカの多くの国から日本の支援に対する感謝の言葉が表明された。

2014年中の平和の定着に対する支援としては、サヘル地域の7か国(セネガル、ナイジェリア、モーリタニア、マリ、ブルキナファソ、ニジェール及びチャド)を対象に、国連薬物犯罪事務所(UNODC)を通じ6億4,200万円を供与した。これにより、テロ対策法整備支援や司法面での地域協力促進、銃器の不法取引予防、捜査・訴追などの法執行・執行機関の能力向上、海上貨物管理能力向上のためのワークショップの開催、調査団の派遣、関連機材の供与などを実施した。北アフリカでは、民主的統治体制への移行に取り組むチュニジアに対し、6億8,700万円を供与し、機材供与により治安機能向上支援を行った。

ソマリアに対しては、2014年3月のハッサン大統領の訪日を機に約4,000万米ドルの支援パッケージを新たに決定した。その中で、治安維持能力の向上を目的に、警察支援、海賊取締・国境管理能力向上、爆発物・地雷処理、平和構築のための行政機関の能力向上といった支援を行っている。治安の安定化は、あらゆる活動の基礎である。このような協力により、ソマリア国民一人ひとりに役立つ支援が着実に実施され、ソマリアの安定、ひいては東アフリカ地域の平和と安定につながることが期待される。

イ 国連における取組:平和構築委員会(PBC)

地域紛争や内戦の多くは終結後も再燃することから、終結後に適切な支援を行うことが極めて重要である。この認識の下、2005年、紛争解決から復旧・社会復帰・復興まで一貫した支援や助言を行うことを目的とし、「平和構築委員会(PBC)」が設置された。PBCは、国連安保理、総会やその他国連関連機関と緊密に連携し、ブルンジ、シエラレオネ、ギニアビサウ、中央アフリカ、リベリア、ギニアの6か国に対し、平和構築における優先課題の特定や戦略の策定に対する助言を行い、その実施を支援している。

日本は、PBC設立時からのメンバーであり、2011年以降は教訓作業部会の議長として、PBCに貢献してきた。同部会において、2014年は、紛争後の国家が国連ミッション撤退時に直面する課題について議論を主導し、本議題は、PBC第1回年次会合(2014年6月)でも中心的にとりあげられた。同部会の活動報告書は、2015年に実施予定である国連平和構築のあり方全体の見直しに貢献することが期待されている。

また、日本は、PBCと同時期に設立された平和構築基金(PBF)にも総額4,250万米ドルの拠出を実施しており、第5位の主要ドナー国である(2014年12月現在)。

ウ 平和構築人材育成事業

紛争後の平和構築では、高い能力と専門性を備えた文民専門家の役割が拡大する一方で、担い手の数は十分ではなく、人材の育成が大きな課題となっている。日本は、平和構築の現場で活躍できる日本とアジアの文民専門家を育成すべく、「平和構築人材育成事業」を実施し、2014年度末までに育成した人材は約480人に上る。事業の修了生の多くは、南スーダンやアフガニスタンなど世界各地の平和構築の現場で活躍しており、諸外国や国連などから高い評価を得ている。

また、2014年4月、「平和構築分野に関する有識者懇談会」が、アフリカ諸国の人材育成やジェンダーに関する取組強化などを求める提言を岸田外務大臣に提出した。これを踏まえ、2014年度事業では、アフリカからも研修員を受け入れたほか、ジェンダーをテーマとするワークショップを開催した。

ここコソボでも毎日厳しい寒さが続いている。とは言え、私がコソボに初めて来た2006年ごろに比べれば、停電も随分減り、冬でも建物の中にいればきちんとした生活を送ることが可能になった。もうすぐ独立宣言をしてから7年目を迎える。しかし、現在コソボでは昨年から続く経済悪化で、海外への移住を求め、多くの人々がドイツやハンガリーといった先進国に流出し、歯止めが利かない状態になっている。その数はすでに、コソボ全人口の10分の1にも値する20万人近くになっている。コソボの首都プリシュティナだけでも、毎晩、満員の10台のバスが次から次へと職を求めるコソボの人々を乗せて海外へ向かっている。ニュースでは毎日、その家族の子供たちや大人たちが、泣きながら、食べることが出来ない、職がないなどと訴えるインタビューが流れている。コソボフィルの楽団員だって、日々フォルテだのスタッカートだの音楽と共にあるサバイバル的な生活の苦悩は計り知れない。コソボフィルを守る警備員も夜中まで働いて日本円で1日1,000円ほどだ。いや、楽団員なども含め超安月給とはいえ、職があるだけまだましなのかもしれない。楽団員の中でも兄弟の誰かがアフガニスタンの米軍基地内の食堂で働き仕送りをしている。楽団員の中にも外国人と結婚して先進国に移住する者も多くいる。彼らはある意味それだけで人生の成功者のような目で見られる。

私は今月は2つのオーケストラを指揮している。ひとつはセルビア南部にあって私が首席客演指揮者を務めているニーシュ交響楽団、もうひとつは首席指揮者を務めるコソボフィルハーモニー交響楽団だ。同じメンデルスゾーンの交響曲第4番を指揮することになっている。そもそもユーゴスラヴィア時代は、双方のオーケストラの楽団員同士、共に働いていた者もいる。ところが紛争を境に音楽と言えども交流は途絶え、それぞれのオーケストラの音楽家が共に演奏することはなくなってしまった。この2つのオーケストラの音楽家たちと自分だけが自由に交流できることを何となく申し訳なく思ってしまう。ニーシュ交響楽団のコンサートが終わって、コソボフィルへ鉄道で向かう途中、連日続いた雪や雨で川が氾濫し、線路の左右が海の様になってしまい、まるで海の上を列車が走っているようになっていた。列車は徐行運転で恐る恐る進む。昨年もセルビアやボスニアで大洪水が起こり、地域の方々は大変な思いをされたと思う。やっとの思いでコソボのプリシュティナにたどり着くと、厳しい寒さが待っていた。

2007年、楽団員の希望もあり、バルカン地域、特に旧ユーゴスラヴィアの民族共栄のためにバルカン室内管弦楽団を立ち上げた。日々の生活の苦悩のなか様々な問題を抱え、移民が若い人々の夢というこの地に、少しでもステータスと思えるオーケストラとしてバルカン室内管弦楽団が存在し、さらにそれぞれの民族の共栄のための音楽の架け橋となってほしいと願っている。

指揮者 柳澤 寿男

(3)治安上の脅威に対する取組

ア テロ対策

2014年は、ISIL(イラクとレバントのイスラム国)などのテロによるテロの脅威が増大する中、国際社会が一致してテロ対策を行うことの重要性が再認識された1年であった。ISILは、これまでのテロ組織には見られなかった脅威を国際社会にもたらした。ISILには多数の外国人が戦闘員として参加しており、参加した外国人が母国に帰国後、テロを実行することも懸念されている。このような「外国人テロ戦闘員問題」は、国連を始めとする国際社会でも議論され、国連安保理は、9月24日、決議第2178号を全会一致で採択した。日本も共同提案国に加わったこの決議では、テロ活動への資金の供与などに対する規制などの従来の対応に加え、テロ行為の準備・計画・実行、テロ行為への参加、テロの訓練の提供、テロの訓練を受けることを目的とした、①渡航又は渡航の企図、②渡航への資金提供、③渡航の組織化及び便宜の供与などを国内法で犯罪化することなどが加盟国に対して求められている。

6月のG7ブリュッセル・サミット(於:ベルギー)の際の首脳宣言でも、テロ行為への非難やテロの抑止・対処に向けたあらゆる枠組みにおける協力が再確認された。また、9月のグローバル・テロ対策フォーラム(GCTF)(2)の第5回閣僚級会合(於:ニューヨーク(米国))には岸田外務大臣が出席し、ISILによる暴力行為に対する強い非難を表明するとともに、日本の国際テロ対策協力として、ISILなどの過激派組織に対応するための関係国への約2,550万米ドルの追加支援やナイジェリアへの刑事司法分野における能力向上のための追加支援を新たに発表したほか、GCTFの活動への支持を改めて表明した。

北アフリカ・サヘル地域では、2014年もイスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ(AQIM)などのテロ組織の活発な動きが見られた。2013年にアルジェリアにおけるテロ事件を契機に岸田外務大臣が打ち出した「国際テロ対策の強化」の具体策として、2014年もUNODCなどの国際機関を通じたテロ対処能力向上支援プロジェクトに取り組んだ。このほか、TICAD V支援策の一環として、テロ対策ワークショップを主催した。

また、ARFの枠組みでは、4月にバリ(インドネシア)でARFテロ及び国境を越える犯罪対策・会期間会合(ISM-CTTC)が開催された。また、5月にシンガポールで第9回日・ASEANテロ対策対話を開催し、各国が実施するテロ対策プロジェクトについて議論した。6月にはブルネイで日・ASEANやASEAN+3(日中韓)の枠組みでテロ対策を含む、国境を越える犯罪に関する高級実務者会合を開催した。さらに、11月には、ミャンマーでの日・ASEAN首脳会議において、テロ及び国境を越える犯罪と闘う協力のための日・ASEAN共同宣言が採択された。

二・三国間では、2月に日米豪テロ対策協議(於:アデレード(オーストラリア))、4月に日英テロ対策協議(於:ロンドン(英国))を開催し、テロ情勢についての情報交換、国際場裏での協議など、各国との直接の連携を強化している。

日本は、テロ対処能力が必ずしも十分でない開発途上国などがテロの温床になるのを防ぐため、各国の能力を向上させるための支援を重視している。具体的には、ODAを活用し、①出入国管理、②航空保安、③港湾・海上保安、④税関協力、⑤輸出管理、⑥法執行協力、⑦テロ資金対策、⑧化学・生物・放射性物質・核(CBRN)テロ対策、⑨テロ防止関連諸条約(3)実施などの分野で、技術協力や機材供与などの支援を行っている。2013年に引き続き、従来の重点地域である東南アジア地域に加え、北アフリカ・サヘル地域においても支援を強化した。

国際的な制裁措置がテロとの闘いにおいて果たす役割は大きい。日本は、外国為替及び外国貿易法に基づいて資産凍結などの措置を実施し、出入国管理及び難民認定法に基づきテロリストなどを退去強制措置の対象とするなど、テロリスト及びテロ組織等に対する制裁措置を定める国連安保理決議を着実に履行している。

こうした中2015年に入ってパリでの銃撃テロ事件やISILによる邦人殺害テロ事件が発生、これを受けて日本は、UNODCのテロ対策法整備支援や国境管理プロジェクトなど1,500万米ドルの中東・アフリカでのテロ対処能力向上支援などを含む「1.テロ対策の強化」、さらに、「2.中東の安定と繁栄に向けた外交の強化」、「3.過激主義を生み出さない社会の構築支援」の3つの柱を立てて取組を進めていくこととしている。

2015年2月には、中山外務副大臣がケリー米国務長官主催の暴力的過激主義に関する閣僚級会合(於:ワシントン(米国))に出席し、邦人殺害テロ事件における各国の協力への謝意を表明するとともに、同事件を受けた今後の日本外交の包括的取組として、上記の3つの柱を紹介した。

イ 刑事司法分野の取組

国連の犯罪防止刑事司法会議及び犯罪防止刑事司法委員会は、犯罪防止及び刑事司法分野における国際社会の政策形成の中心機関である。日本は、2014年4月の犯罪防止刑事司法委員会委員国選挙において、2015年から2017年までの委員国に選出されたほか(1992年の発足以来、連続選出)、5月に開催された同委員会において、サイバー犯罪などの国際犯罪対策への取組を紹介するなど積極的に議論に参加している。

日本は、国際組織犯罪分野における国際的な法的枠組みの整備により、国際的な組織犯罪を防止し、これと闘うための協力を促進するために、国際組織犯罪防止条約及び補足議定書の締結について検討を進めている。

2014年度、日本は、UNODCに設置されている犯罪防止刑事司法基金に約52万米ドル拠出することを決定した。UNODCが実施するアジアにおける腐敗対策や人身取引対策、サイバー犯罪対策などに使用されるほか、国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)とも連携し、ミャンマーにおける刑事司法改革支援が実施される予定である。

ウ 腐敗対策

2014年、日本は、G7の枠組みを中心に腐敗対策の一環として海外に流出した腐敗収益の没収や元の国への返還を図る「財産回復」の協力を進めた。4月にロンドン(英国)で開催された財産回復ウクライナ・フォーラムに参加したほか、11月にはスイスで開催された第3回財産回復アラブ・フォーラムに参加した。また、財産回復の共助要請国側の能力構築(キャパシティビルディング)支援の必要性を踏まえ、1月には、UNODCを通じて、チュニジア法執行当局を対象に財産回復分野での能力強化を図る研修を実施した。G20の枠組みでは、主にG20腐敗対策作業部会を通じ、実質的所有者の透明性に関するG20ハイレベル原則やG20腐敗対策行動計画2015-2016の策定に参画した。

また、贈収賄、公務員による財産の横領などの腐敗に有効に対処するための措置や国際協力などを規定した国連腐敗防止条約の締結についても検討を進めている。10月には、日本とUNODC、カンボジア政府が共催し、主にアジア太平洋地域の捜査・司法当局実務者を対象とする外国公務員贈賄対策地域会合をシェムリアップ(カンボジア)で開催した。さらに、2014年度補正予算では、アフガニスタン新政権の腐敗対策を支援するため、UNODCのプロジェクトに対して約100万米ドルの拠出を決定した。

エ マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策

マネーロンダリングやテロ資金供与対策については、国際的な枠組みである金融活動作業部会(FATF)(4)が、各国が実施すべき国際的基準や新たな視点からの対策についても議論を進めている。日本は、設立時からのメンバー国として、これらの議論に積極的に参加している。また、2008年の対日相互審査に関し、その後の状況や取組をFATF全体会合において説明している。

オ 人身取引対策

人身取引の手口の巧妙化・潜在化などの近年の情勢を踏まえ、日本は、「人身取引対策行動計画2009」に基づき、国際捜査共助の充実化や被害者の帰国・社会復帰支援、ODAを活用した国際支援などの国際的な取組に積極的に参画してきた。2014年12月には、「人身取引対策行動計画2014」を新たに策定するとともに、閣僚級の「人身取引対策推進会議」の設置を決定した。また、2月には人身取引対策に関する政府協議調査団をフィリピンに派遣し、両国間の人身取引対策にかかる協力強化などに関する意見交換を行った。さらに、国際移住機関(IOM)への拠出を通じた人身取引被害者の帰国・社会復帰支援も行っている。

カ 不正薬物対策

麻薬委員会(CND)は、薬物分野における国際的な政策形成の中心機関である。2014年3月に開催された第57会期麻薬委員会では、需要削減、供給削減、マネーロンダリング対策、司法協力を重点項目とする2009年政治宣言及び行動計画のハイレベル・レビューが行われた。また、2016年に開催予定の国連麻薬特別総会に向けた活発な議論も行われた。日本は、危険ドラッグ(NPS)に関する近年の取組などを紹介し、また、覚醒剤に焦点をあてたサイドイベントをUNODCと共催した。

5月には、日本とUNODCが共催し、NPSや覚醒剤などに関するUNODCレポート「Global Synthetic Drugs Assessment 2014」の発表会見を東京で行った。8月には、日本の拠出も活用される形でNPS対策ワークショップがミャンマーで開催され、安倍総理大臣の指示で7月に策定された「危険ドラッグ緊急対策」などについて紹介した。

2014年には、UNODCに設置されている国連薬物統制計画基金に約45万米ドルを拠出し、これまで日本が拠出してきたアジア太平洋地域における合成薬物の分析調査やミャンマーにおける不法ケシ栽培モニタリングなどを実施していくことを決定した。さらに補正予算により、アフガニスタン及び周辺国(イラン、中央アジア)における国境管理強化や代替作物開発支援、女性中毒患者支援など、UNODCの薬物対策プロジェクトに対し、約250万米ドルを拠出することとしている。

1 ARFの個別の分野における日本の取組

・災害救援分野:災害救援に関する会期間会合(ISM)の共同議長国を中国、ミャンマーと務める(2013年7月~2016年夏)。

・不拡散・軍縮分野:日本で不拡散・軍縮に関するISMを開催(2014年7月)

・海上安全保障分野:海上安全保障に関するISMの共同議長国を米国、フィリピンと務める(2014年8月~2017年夏)。

・宇宙分野:日本で「第2回ARF宇宙セキュリティワークショップ」を開催(2014年10月)

2 テロ対策に関する新たな多国間の枠組みとして米国が提唱し、2011年9月に設立。実務者間の経験・知見・ベストプラクティス(成功事例)の共有や、法の支配、国境管理、暴力的過激主義対策などの分野における能力向上支援の実施などを目的とする。G8を含む29か国やEUがメンバー(国連はパートナー)。

3 テロ防止関連諸条約については、http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/kyoryoku_04.htmlを参照。日本は13のテロ防止関連条約を締結している。

4 1989年のG7アルシュ・サミット(於:フランス)において、国際的なマネーロンダリング対策の推進を目的に招集された国際的な枠組み。日本を含め、経済協力開発機構(OECD)加盟国を中心に34か国・地域及び2国際機関が参加。マネーロンダリング、テロ資金供与対策や大量破壊兵器の拡散資金対策について各国が実施すべき国際的基準をFATF勧告として定め、勧告の実施に向けた取組が不十分な国・地域を、マネーロンダリングやテロ資金供与の深刻な問題・脅威が認められる国・地域として特定し、公表している。