1 ロシア

(1)ロシア情勢

ア ロシア内政

3月のクリミア「併合」後、プーチン大統領は、愛国主義的傾向を強める国民世論の圧倒的な支持を獲得した。この支持を背景に、9月に実施された統一地方選挙では、プーチン大統領が「お墨付き」を与えた現職首長及び与党「統一ロシア」が圧勝する結果となった。

一方で、インターネットを通じた情報発信の内容や外国資本によるメディア保有率を制限する法改正が実施されるなど、言論・報道の自由に対する規制が更に強化された。また、テロ・過激主義対策法の対象拡大や罰則強化、外国資本に対する監督強化に向けた法改正も相次ぎ行われ、市民社会に対する締め付けは一層強まっている。

連邦政府機構については、3月に「クリミア担当」省、5月に北コーカサス担当省が新たに設立され、9月に地方発展省の廃止が決定された。

イ ロシア経済

近年、欧州経済情勢の影響などを受けて、ロシア経済は低成長が続いていたが、2014年後半に国際原油価格下落の大きな影響を受けて、ウクライナ情勢をめぐる米国、EUなどによる対露制裁もあいまって、急激に悪化した。

ルーブルは対米ドルで年初来約50%下落し、12月16日には1日で20%以上急落した。資本流出も増大し、2014年の流出額は2013年の約2.5倍の1,515億米ドルに達した。8月に欧米諸国への対抗措置として導入された農産品などの禁輸措置以降、食料品を中心にインフレが加速し、2014年のインフレ率は11.4%に達した。こうした状況を受け、国内投資と国内消費も低迷した。2014年の成長率は0.6%にとどまった。

ウ ロシア外交

ロシアによるクリミア「併合」を含むウクライナ情勢をめぐり、米国、EUなどが対露制裁措置を実施したのに対し、ロシアは対抗措置を実施し、ロシアと米欧との対立が先鋭化した。

一方、中国との間では、5回の首脳会談を行い、ガス協力などの合意文書に署名するなど、戦略的パートナーシップを引き続き発展させた。また、上海協力機構、BRICS首脳会合などの多国間の枠組みでも連携が見られた。

ロシアは、独立国家共同体(CIS)諸国を対外政策の優先地域と見なし、経済統合に力を注いでいる。2015年1月にはロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニアによる「ユーラシア経済同盟」が発足した。その一方、EUとの間で連合協定に署名したウクライナ、グルジア、モルドバとの間では軋轢(あつれき)が生じた。

(2)日露関係

ア 総論

極東・東シベリア地域の開発を重視し、世界経済の成長センターであるアジア太平洋地域との関係強化を積極的に推進しているロシアとの間で、アジア太平洋地域のパートナーとしての関係を発展させることは、日本の国益のみならず、地域の平和と繁栄にも資するものである。日本とロシアは、安全保障、経済、人的交流など様々な分野において協力関係を築いている。その一方で、日露関係発展の制約となっているのが北方領土問題である。政府は、この問題を解決して平和条約を締結すべく精力的に取り組んでいる。

イ ウクライナ情勢を受けた日露関係

ウクライナ情勢の悪化(詳細については第2章第4節1.(6)「ウクライナ」参照)を受け、日本は、首脳レベルを始め様々なレベルで、ロシアに対し、平和的解決に向け建設的な役割を果たすよう、累次にわたり働きかけを行った。また、3月、4月、7月、9月及び12月の5度にわたり、特定個人の入国査証発給停止、資産凍結、ロシアの特定銀行による日本での証券発行の禁止、クリミア産品の輸入禁止などの措置をとった。これに対し、ロシア側は、8月に行う方向で調整中であった次官級協議の延期や特定の日本国民に対する入国禁止措置などの「報復措置」をとった。ウクライナ情勢を受け、日露関係はこのように難しい舵取りを迫られたが、その中でも、ASEM首脳会合(10月、於:イタリア)、APEC首脳会合(11月、於:北京(中国))の際の日露首脳会談を始めとする政治対話を重ねるとともに、経済、安全保障、文化など個別の分野における協力を着実に実施した。

ウ 北方領土と平和条約交渉

北方領土問題は日露間の最大の懸案であり、北方四島は日本に帰属するというのが日本の立場である。政府は、1956年の日ソ共同宣言、1993年の東京宣言、2001年のイルクーツク声明などこれまでの諸合意及び諸文書並びに法と正義の原則に基づき、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの一貫した方針の下、ロシア政府との間で精力的な交渉を行っている。

2013年4月の安倍総理大臣訪露の際に、両首脳が、双方に受入れ可能な解決策を作成する交渉を加速化させるとの指示を両国外務省に共同で与えることで合意したことを踏まえ、2014年1月の次官級協議(於:東京)では、北方領土問題の歴史的側面や法的側面を含め、全般的に率直な議論を行った。ミュンヘン安全保障会議の際の日露外相会談(2月、於:ドイツ)、安倍総理大臣のソチ・オリンピック開会式出席の際の日露首脳会談(2月、於:ロシア)においても、本問題を含む幅広い対話が行われた。その後のウクライナ情勢が日露関係にも影を落とし、夏に計画されていた次官級協議をロシア側が一方的にキャンセルするなど、日露関係は困難な状況に直面した。しかしASEM首脳会合の際の短時間の日露首脳会談(10月、於:イタリア)を経て、APEC首脳会合(11月、於:北京)の際には、久々に十分な時間をとって首脳会談を行い、平和条約締結問題に関する率直な意見交換を行うとともに、2015年の適切な時期にプーチン大統領訪日を実現するための準備を具体的に開始することで一致した。

日本は、北方領土問題の解決のための環境整備に資する事業にも積極的に取り組んでおり、四島交流、自由訪問及び墓参を実施している。また、北方四島を含む日露両国の隣接地域において、防災や生態系保全などの分野での協力を進めている。

エ 日露経済関係

日露経済関係は、過去数年着実に拡大してきていたが、2014年の日露貿易額は約341億米ドルで、過去最高額の前年(約348億米ドル)と比べ、微減となった。2013年4月の安倍総理大臣の訪露以降、日露間では、医療、都市環境、農業、省エネなどの分野で協力が拡大してきている。政府としても、日頃より日本企業と連携し、日露経済関係の着実な進展に向けて尽力してきている。

ロシアの貿易投資環境については、2012年の世界貿易機関(WTO)加盟などにより一定の改善は見られるが、日本企業から依然として問題点が指摘されており、「貿易投資環境改善にかかる制度的問題に関する日露作業部会」第3回会合(10月、於:モスクワ(ロシア))、「ロシア経済近代化に関する日露経済諮問会議」第4回会合(12月、於:ウラジオストク(ロシア))などの枠組みも活用し、ロシアに改善を働きかけている。エネルギー分野では、日本企業が参加する石油・天然ガスプロジェクトとしてサハリン・プロジェクトが進んでいるほか、極東及びヤマル半島で進行中のLNGプラント建設プロジェクトにも日本企業が関与している。

そのほか、ロシア国内の6都市にある日本センターが両国企業のビジネス活動や地域間経済交流を支援している。同センターは、日露経済交流分野で将来活躍する人材の発掘・育成のため、経営関連講座や日本語講座、訪日研修などを実施している。これまでに約6万4,000人のロシア人が受講し、そのうち約4,500人が訪日研修に参加した。

オ 様々な分野における日露間の協力

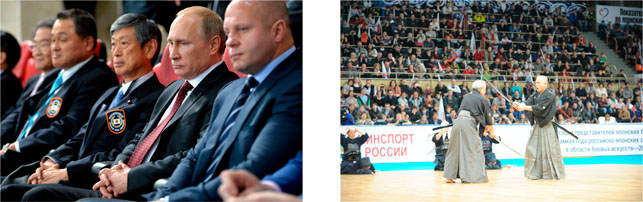

日露間では、北朝鮮、イラン、シリアなどの主要な地域問題について意思疎通が図られているほか、アフガニスタン人麻薬取締官研修プロジェクトといった具体的な分野での協力も行われている。安全保障分野では、1月の国家安全保障局の新設に伴い、3月及び5月に谷内国家安全保障局長が訪露し、パトルシェフ安全保障会議書記やラヴロフ外相と会談し、意見交換を行った。また、10月の海上自衛隊とロシア海軍による日露共同捜索・救難訓練や海上保安庁巡視船によるロシア海難救助機関との合同訓練の実施など、現場レベルでの協力も継続している。人的交流に関しては、日露青年交流事業の枠組みによる交流が積極的に行われたほか、文化面においても、伝統文化から現代文化に至るまで活発な交流が図られた。スポーツ分野では、2月のソチ冬季オリンピックの開会式に安倍総理大臣が出席したほか、2013年4月の日露首脳会談で安倍総理大臣とプーチン大統領が2014年を「日露武道交流年」と位置付けたことを受け、40以上の事業が日露両国で行われた。中でも、10月のロシア武道団による訪日演武会の際には、安倍総理大臣夫人がなぎなた演武を披露し、11月の日本武道代表団(団長:高村自民党副総裁)の訪露の際には、日本武道演武会にプーチン大統領が列席した。