わかる!国際情勢

2025年日・中米交流年

太平洋を挟んだパートナー 日本と中米の歩み

「2025年日・中米交流年」のロゴマーク

「2025年日・中米交流年」のロゴマーク

中米と聞いて、何を思い浮かべますか。北米と南米、太平洋と大西洋に囲まれた中米地域は、歴史や自然をはじめ魅力がいっぱい。そんな中米と日本が深めてきた交流と協力を知り、これからの交流を一緒に作っていきませんか。

本年(2025年)は、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、ホンジュラスの中米5か国と日本が1935年にそれぞれ外交関係を樹立してから90周年にあたる記念の年になります。この5か国に、ドミニカ共和国(外交関係樹立は1934年)、パナマ(同1904年)、ベリーズ(同1982年)を加えた計8か国で構成される中米統合機構(SICA)の国々と日本は、2025年を「日・中米交流年」と定めました。日本と中米諸国の友好関係の歩みを「2025年日・中米交流年」の概要とともにご紹介します。

中米の国々とその魅力

北米と南米、太平洋と大西洋に挟まれた中米地域には、豊かな自然に恵まれた、多様で魅力的な国々がたくさんあります。近年国際的なサーフィン大会も開催されるエルサルバドル、マヤ文明のティカル遺跡で有名なグアテマラ、地球上の全植物種の5%が生息しているコスタリカ、カリブ観光の中心地であるドミニカ共和国、葉巻やラム酒等の高級嗜好品の産地として知られるニカラグア、国際物流の要衝であるパナマ運河を擁するパナマ、「カリブの宝石」と呼ばれるベリーズ、そして、カリブ海屈指のダイビングスポット・ロアタン島でも有名なホンジュラス。これらの8か国は、地域の経済社会統合を図り、平和・自由・民主主義・開発を達成させることを目的とした中米統合機構(SICA)という地域機関を結成しており、日本とは伝統的に友好関係を築いています。ちなみに、SICAは「シーカ」と呼ばれますが、スペイン語のSistema de la Integración Centroamericana(システマ・デ・ラ・インテグラシオン・セントロアメリカーナ)の略称で、同組織ではスペイン語が公用語とされています。これは、同8か国のうち、英語が公用語とされるベリーズ(スペイン語も広く使用されている)を除き、スペイン語が公用語とされているからです。また、人口は最小で約40万人のベリーズから、最大で約1,700万人のグアテマラまで、国土面積は最小で九州の約半分のエルサルバドルから、最大で北海道と九州をあわせたくらいのニカラグアまであります。8か国あわせた国土面積は日本の約1.5倍の広さで、日本の人口の約半分となる約6,200万人の人々が暮らしています。

日本と中米の交流史

日本と中米の最初の接点は、1860年に遣米使節がパナマ運河建設前のパナマを通過した時点まで遡ります。以降、日本と中米各国は次々と外交関係を樹立し、様々な機会を通じて交流を続けてきました。

| 日本と中米の交流の歩み | |

|---|---|

| 1860年 | 幕末の幕臣・新見正興(しんみ まさおき)率いる遣米使節が日米修好通商条約の批准書を携え、米国ワシントンに向かうためパナマ運河建設前のパナマを通過 |

| 1904年 | パナマとの外交関係樹立 |

| 1934年 | ドミニカ共和国との外交関係樹立 |

| 1935年 | 中米5か国(エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、ホンジュラス)との外交関係樹立 |

| 1982年 | ベリーズとの外交関係樹立 |

| 2005年、2015年、2025年 | 日・中米交流年の実施 |

中米紛争収束後の交流関係

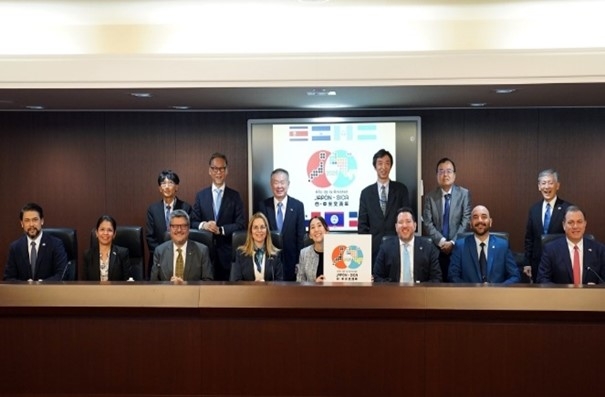

第19回日本・中米「対話と協力」フォーラムの様子(2025年5月):会議室で討論している様子

第19回日本・中米「対話と協力」フォーラムの様子(2025年5月):会議室で討論している様子

第19回日本・中米「対話と協力」フォーラムの様子(2025年5月):会場前で関係者と記念撮影する野口中南米局長

第19回日本・中米「対話と協力」フォーラムの様子(2025年5月):会場前で関係者と記念撮影する野口中南米局長

中米地域では、1970年代後半からエルサルバドルやグアテマラ、ニカラグアで内戦が激化しましたが、1990年代に入ると上記3か国における内戦が終結。和平が達成され、民主化が進展していきました。日本は1990年代以降、内戦後の国民和解と安定的発展のため、中米諸国に対して様々なレベルの対話を実施し、相互理解と協力を深めるとともに、経済・社会開発に向けた協力を継続してきています。

【政治分野】

- 日・中米首脳会合(1996年/2005年)

- 日・中米外相会合(1995年/1996年/2010年/2021年)

- 日本・中米「対話と協力」フォーラム(1995年以降、計19回実施)

【経済分野】

- 日・中米ビジネスフォーラム(2006年/2015年)

- 日・中米経済交流促進ワーキングチーム(2011年)

開発協力の実施

エルサルバドルにおける首都圏建物の耐震強化支援

(写真提供:JICA)

エルサルバドルにおける首都圏建物の耐震強化支援

(写真提供:JICA)

物流ロジスティクス促進を担当する中米経済統合一般条約常設事務局(SIECA)事務局長他による武井外務副大臣(当時)表敬(2023年5月)

物流ロジスティクス促進を担当する中米経済統合一般条約常設事務局(SIECA)事務局長他による武井外務副大臣(当時)表敬(2023年5月)

開発協力分野においても、防災、インフラ整備、環境・気候変動、ジェンダー、持続的な観光開発、農業・農村開発、医療・保健、教育等の幅広い分野で、日本は中米諸国に対し様々な協力を実施してきました。中米地域は、日本同様、地震、津波、ハリケーン等の自然災害に見舞われることが多く、防災の知見・経験を有する日本の支援には大きな意義があります。一例を挙げれば、エルサルバドルにおける首都圏建物の耐震強化支援や、ホンジュラスにおける地すべり対策支援といった二国間支援に加え、中米防災調整センター(CEPREDENAC)等の地域機関と協力して、中米諸国の防災関係者に対する防災能力強化を行う等、成果を上げています。また、中米統合機構(SICA)と連携し、SICA加盟8か国に対する物流ロジスティクス促進や生物多様性の保全のための協力を推進しています。そのほか、女性の経済的エンパワーメントや、算数教育の指導力向上、障害者支援等、中米域内で広く効果をもたらす日本の技術協力は、中米の人々から高い評価を受けています。

人的交流

令和6年度Juntos!!SICA・キューバグループの英利外務大臣政務官表敬の様子(2025年2月):プログラム参加者との集合写真撮影に応じる英利政務官

令和6年度Juntos!!SICA・キューバグループの英利外務大臣政務官表敬の様子(2025年2月):プログラム参加者との集合写真撮影に応じる英利政務官

令和6年度Juntos!!SICA・キューバグループの英利外務大臣政務官表敬の様子(2025年2月):プログラム参加者と懇談する英利政務官

令和6年度Juntos!!SICA・キューバグループの英利外務大臣政務官表敬の様子(2025年2月):プログラム参加者と懇談する英利政務官

文化・科学技術・スポーツ・環境保全等の多岐にわたる分野で各種派遣・招へい事業を通じて日本と中米諸国の参加者がそれぞれの知見・経験を共有し合いながら相互理解を深め、友情の絆を築いています。平成27年度(2015年度)から開始した中南米対日理解促進交流プログラムJuntos!!には、中南米33か国からこれまで約700名が参加しています。SICA・キューバグループではこれまでに200名以上が参加しており、令和6年度(2024年度)は「持続可能な開発」をテーマに地方視察や交流等を行いました。

中南米外交イニシアティブ

日本、ホンジュラス、IAEAとの医療分野(放射線治療)での協力に関する意図表明書の署名

日本、ホンジュラス、IAEAとの医療分野(放射線治療)での協力に関する意図表明書の署名

2024年2月、上川外務大臣(当時)がパナマで「中南米外交イニシアティブ(PDF) 」を発表し、海洋やジェンダー平等などの重要性を増すテーマで中南米諸国との連携を強化するとともに、多様なネットワーキングを駆使した外交を展開することを打ち出しました。同イニシアティブの下で、例えば、日本、ホンジュラス及び国際原子力機関(IAEA)の三者による医療分野(放射線治療)での協力、パナマ運河の安全・安定的利用環境の確保やUN Womenを通じた中米移民女性の保護、日・グアテマラ政策協議の立ち上げや移民問題対策のための支援をはじめとする様々な協力が実施されています。

」を発表し、海洋やジェンダー平等などの重要性を増すテーマで中南米諸国との連携を強化するとともに、多様なネットワーキングを駆使した外交を展開することを打ち出しました。同イニシアティブの下で、例えば、日本、ホンジュラス及び国際原子力機関(IAEA)の三者による医療分野(放射線治療)での協力、パナマ運河の安全・安定的利用環境の確保やUN Womenを通じた中米移民女性の保護、日・グアテマラ政策協議の立ち上げや移民問題対策のための支援をはじめとする様々な協力が実施されています。

2025年日・中米交流年

「2025年日・中米交流年」開幕記念式典(2025年2月):参加者の記念撮影の様子

「2025年日・中米交流年」開幕記念式典(2025年2月):参加者の記念撮影の様子

「2025年日・中米交流年」開幕記念式典(2025年2月):公式ロゴマークパネルを持つ英利政務官

「2025年日・中米交流年」開幕記念式典(2025年2月):公式ロゴマークパネルを持つ英利政務官

2025年日・中米交流年の本年は、日本とSICA諸国の双方で、政治、経済、文化等様々な分野で交流事業を実施する予定です。2025年2月、英利外務大臣政務官がSICA加盟国の駐日大使等と「2025年日・中米交流年」開幕記念式典を開催し、記念のロゴマーク(記事冒頭参照)を発表しました。10年前の「2015年日・中米交流年」からの日本とSICAとの交流の精神を引き継ぎ、これを更に発展させていくとの観点から、「2015年日・中米交流年」の公式ロゴマークをアップデートしています。ロゴマークは交流年のシンボルとして、年間通して様々な機会で使用されます。

本年(2025年)中は、関係団体や民間の交流を奨励して官民合わせた取り組みを目指すほか、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の機会も活用し、訪日する政府要人とハイレベルでの会談等を実施予定です。

今後の日・中米関係

国際場裡においても国連改革や北朝鮮問題など重要な国際課題において日本の立場を継続的に支持してくれるSICA諸国は、日本にとって同様の価値と原則を共有する重要なパートナーです。国際情勢が大きく揺れ動く中でも、本年の「日・中米交流年」を契機として、日本とSICA諸国は一層緊密に連携し、共に歩みながら国際社会が直面する様々な課題の解決に取り組んでいきます。