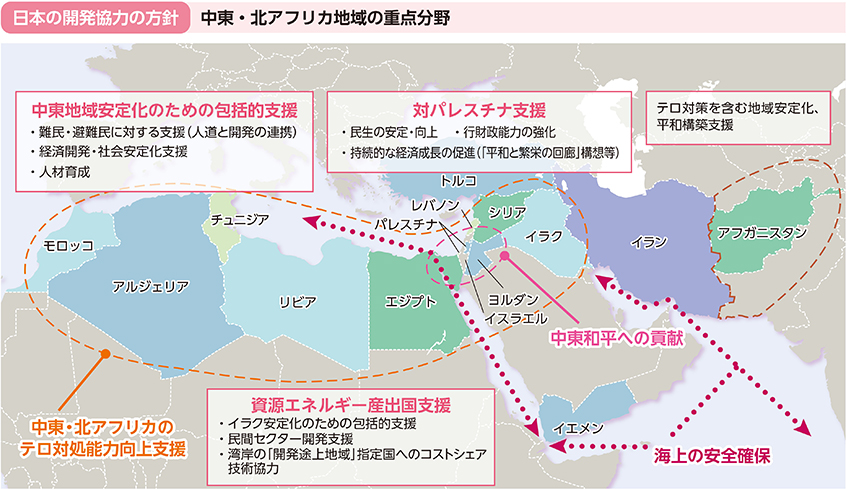

7 中東・北アフリカ地域

日本は原油輸入の約9割を中東・北アフリカ地域に依存しており、世界の物流の要衝である同地域は、日本の経済とエネルギーの安全保障の観点から、極めて重要です。また、高い人口増加率で若年層が拡大し、今後成長が期待される潜在性の高い地域です。

同時に同地域は、中東和平問題に加え、「アラブの春」以降の政治的混乱、イランを巡る緊張の高まりなど、様々な課題を抱えています。例えば、シリアでは戦闘が継続し、多くの難民・国内避難民が生まれ、周辺国も含めた地域全体の安定に大きな影響を及ぼしています。加えて、2021年8月のアフガニスタンにおけるタリバーン復権後は、同国および周辺国においても人道ニーズが高まっています。また、「イラクとレバントのイスラム国(ISIL)」のような暴力的過激主義の拡散のリスクも今なお各地に残存しています。

国際社会の責任ある一員として、日本はこれまで、ODA等を通じて、中東地域の平和と安定に大きく貢献してきており、今後も、これまで各国と築いてきた良好な関係をいかし、中東の緊張緩和と情勢の安定化に向け、積極的な外交努力を展開していきます。

●日本の取組

チュニジアのジェランディ外務・移民・在外チュニジア人大臣と会談する林外務大臣(2022年8月)

この地域の平和と安定は、日本を含む国際社会全体の安定と繁栄にとって極めて重要です。持続的な平和と安定の実現に向けて、経済的支援や人材育成などを通じて支援していくことが求められています。

■シリア・イラクおよびその周辺国に対する支援

国際社会の懸案事項であるシリア問題について、日本は、2022年5月に開催された「シリアおよび地域の将来の支援に関する第6回ブリュッセル会合」において表明した、総額約9,000万ドルの支援を速やかに実施しました。この支援には、シリアおよびその周辺国に対する人道支援や社会安定化といった分野への支援が含まれています(「国際協力の現場から2」も参照)。

イラクに対しては、日本は、イラク経済の根幹である石油・ガス分野や基礎サービスである電力・上下水道分野において、円借款などを通じた支援や、技術協力を通じた人づくりへの支援を実施しています。加えて、イラクが安定した民主国家として自立発展するため、ガバナンス強化支援にも取り組んでいます(第Ⅱ部2-1(3)民主化支援も参照)。

2011年のシリア危機発生以降、日本のシリア・イラクおよびその周辺国に対する支援の総額は約33億ドルとなっています。このように、絶えず人道状況が変化している同地域において、日本は時宜に即した効果的な支援を実施しています(第Ⅱ部2-2(1)平和構築と難民・避難民支援も参照)。

また、日本は、人材育成や難民の自立支援に向けた取組も行っています。日本は、将来のシリア復興を担う人材を育成するため、2017年度から2022年までに125名のシリア人留学生を受け入れました。

■イエメン支援

イエメンでは、紛争の長期化により、全人口の約8割が何らかの人道支援を必要とする「世界最悪の人道危機」に直面しています。こうした中、日本は、これまで主要ドナー国として、2015年から2022年までの8年間で、国際機関を通じて総額約4億ドル以上の人道支援を実施してきました。2022年も国際機関を通じた人道支援に加え、イエメンの自立的な安定化を後押しするための人材育成支援として、イエメンからの国費外国人留学生の受入れ、JICAによるイエメン人専門家を対象とした研修など、日本での教育・研修を実施しています。また、人々が経済活動を行えるような環境を整備するための支援として、アデン港の機能強化支援を実施しています(アデン港の支援について、「開発協力トピックス」も参照)。

■アフガニスタン支援

2021年8月にタリバーンにより実権が掌握されて以降、同国内および周辺国で人道ニーズが一段と高まっている中、日本は、国際会議に積極的に参加し、日本の人道支援の方針を表明するとともに、援助従事者の安全や人道アクセスの確保の重要性を強調しています。2022年3月に開催された国連、英国、ドイツ、カタール共催による人道状況に関するハイレベル・プレッジング会合(林外務大臣がビデオメッセージにて参加)では、タリバーンが女子中等教育の再開を延期したことを受け、同措置の即時撤回を求め、性別に関わらず全ての国民があらゆるレベルの教育を受ける権利が保障されなければならない旨を強調しました。しかしその後も、タリバーンによる女性・女児の権利に対する制限の強化が報告されており、日本は国際社会と協調して、状況改善に向けたタリバーンへの働きかけを継続しています。

日本は、2021年8月以降、国際機関やNGOなどを通じて、シェルター、保健、水・衛生、食料、農業、教育等の分野で3.3億ドル以上の支援を決定・実施しています。この支援の中には、2022年6月に発生したアフガニスタン東部における地震被害に対する緊急援助も含まれています。

日本は2001年以降、アフガニスタンの持続的・自立的発展のため、二度の閣僚級支援会合のホスト(2002年、2012年)や、人道、保健、教育、農業・農村開発、女性の地位向上など、様々な分野で開発支援を行ってきました。今後のアフガニスタン支援については、上述の人道支援を迅速に実施します。また、国際社会と緊密に連携しながら、タリバーンへの働きかけを行い、アフガニスタンの人々のニーズをしっかりと見極めた上で適切に対応していきます。

チュニジア

チュニジアをゲートウェイとした対アフリカ三角協力

(1)品質/生産性向上プロジェクト、(2)社会経済発展の要因としての人間の安全保障

(1)技術協力(2009年9月~2013年3月(フェーズ1)、2016年1月~2021年12月(フェーズ2))、(2)国際機関拠出・出資金(2021年3月~2022年9月)

第8回アフリカ開発会議(TICAD 8)注1が開催されたチュニジアでは、様々な専門分野における豊かな人材をいかして、アフリカ諸国を対象とした三角協力が進められています。

チュニジアは、JICAによる技術協力を通じて、2006年から産業部門のカイゼン注2に取り組んでいます。これまでに、約100社が作業効率化のために整理整頓や動線の見直しなどのカイゼン手法を実施し、生産性の向上につながっています。チュニジアはその知見をいかして、2021年12月、リビアに対しカイゼン研修を実施しました。この研修にはリビア経済省代表や企業家など約30名が参加し、リビアにおけるカイゼン導入の足掛かりとなりました。チュニジア産業省は、チュニジアをハブとしてアフリカにカイゼンを普及するため、国内外から研修生を受け入れるためのカイゼン・センターの設立を目指しています。

日本の地域警察活動もチュニジアからアフリカ諸国へ広がりを見せています。日本はチュニジアでUNDPを通じて、警察署に対する市民のアクセス改善などを目的に、日本の交番のような「身近な警察」を根付かせる取組を行っています。2022年7月に「身近な警察」に関するアフリカ会議がチュニスで開催され、アフリカ17か国、11の国際機関などから計320名が参加しました。

このほかにも保健・医療分野などで、チュニジアを舞台として日本とチュニジアの知見を、アフリカ各国に共有するための第三国研修が行われています注3。

チュニジア政府は教育に力を入れており、エンジニアや医師などの専門的な人材が豊富です。彼らの多くはアラビア語に加え、フランス語や英語を話すことができます。このような豊かな人材をいかしながら、チュニジアをゲートウェイとして、日本の技術や知見がアフリカ諸国に伝えられることが期待されます。

本邦研修において、実際にカイゼンを導入するクリーニング会社を見学するチュニジア人研修員(写真:JICA)

「身近な警察」に関するアフリカ会議に出席するサブサハラ・アフリカの治安当局関係者

注1 「開発協力トピックス」を参照。

注2 注32を参照。

注3 技術協力「アフリカ諸国のための保健医療機材管理」および「アフリカの都市のための廃棄物管理と都市衛生」において、それぞれ適切な医療機材の使用や衛生分野に関する第三国研修を実施。

■中東和平(パレスチナ支援)

日本は、パレスチナに対する支援を中東和平における貢献策の重要な柱の一つと位置付け、1993年のオスロ合意以降、総額22億ドル以上の支援を実施しています。具体的には、東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区の社会的弱者やガザ地区の紛争被災民に対して、その厳しい生活状況を改善するため、国際機関やNGOなどを通じた様々な人道支援を行ってきました。2022年4月にはパレスチナのガザ地区における新型コロナウイルス感染症の流行や洪水被害によって大きく悪化した人道状況を受け、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じて、335万ドルの緊急無償資金協力を実施しました。また、2022年7月から9月にかけて、パレスチナの食料安全保障を改善し、開発課題の解決に寄与することなどを目的として、UNRWAおよびWFPを通じて、800万ドル規模の支援を実施しました。

日本は、将来のパレスチナ国家建設に向けた準備と、パレスチナ経済の自立化を目指して、パレスチナの人々の生活の安定・向上、財政基盤の強化と行政の質の向上など、幅広い取組を行っています。例えば、「平和と繁栄の回廊」構想の旗艦事業であるジェリコ農産加工団地(JAIP)入居企業に対し金融支援を実施しています。また、パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合(CEAPAD)注22の枠組みで2022年3月には、企業間取引を促進するため、パレスチナ企業31社と日本企業7社、ベトナム企業56社を結ぶオンラインミーティングを開催しました。

■北アフリカ地域への支援

モロッコでは、2021年5月に、同国の長期国家開発戦略に位置付けられる「新発展モデル」が策定・公表され、教育分野について、基礎教育の質の改善が急務とされていました。このため、2022年7月に、モロッコ政府への財政支援を通じて教育分野の改革実施を支援し、こどもの学習環境の改善を目的とした220億円の円借款の供与に関する交換公文が署名されました(エジプトでの取組については、「国際協力の現場から3」を参照)。

チュニジアでは、日本式の品質・生産性向上の取組であるカイゼンの普及や、日本が普及を推進してきた「身近な警察」の導入、さらには医療分野の第三国研修の開催など、同国の経験や豊かな人材をいかしつつ、アフリカ諸国を対象とした三角協力が進められています(詳細は、「案件紹介」を参照)。

また、2022年8月、林外務大臣は、総理特使として第8回アフリカ開発会議(TICAD 8)に出席するため、チュニジアを訪問しました(TICAD 8について、「開発協力トピックス」を参照)。同国訪問中、林大臣は、サイード大統領への表敬、ジェランディ外務・移民・在外チュニジア人大臣との会談や両国間での技術協力協定および二国間クレジット制度(JCM)に係る協力覚書の署名を行いました。

■新型コロナウイルス感染症に対する支援

2022年、日本は、新型コロナ対策として様々な支援を実施しました。イランに対し、追加的に約70万回分の日本で製造したワクチンをCOVAXファシリティ注23経由で供与し、これまでに中東・北アフリカ地域に対して供与したワクチンの合計数は516万回となりました。2月、コールド・チェーン整備が喫緊の課題となっているエジプトに対し、UNICEFと連携してワクチン保冷用冷蔵車等の機材供与や現地医療チームの訓練などを実施しました。また10月には、アフガニスタンに対して、ワクチン接種の持続的な実施を目的として、コールド・チェーンの機材整備を行う支援を決定しました。チュニジアでは、ポスト・コロナを見据えた経済社会活性化に向け、公衆衛生上の脅威に対応するため、UNICEFを通じて、デジタルでの予防接種情報管理体制を整備するための支援を実施しています。

- 注22 : 「二国家解決」による和平実現に向けて、東アジア諸国のリソースや経済発展の知見を動員しパレスチナの国造りを支援すべく、2013年2月に日本が立ち上げた地域協力枠組み。

- 注23 : 用語解説を参照。