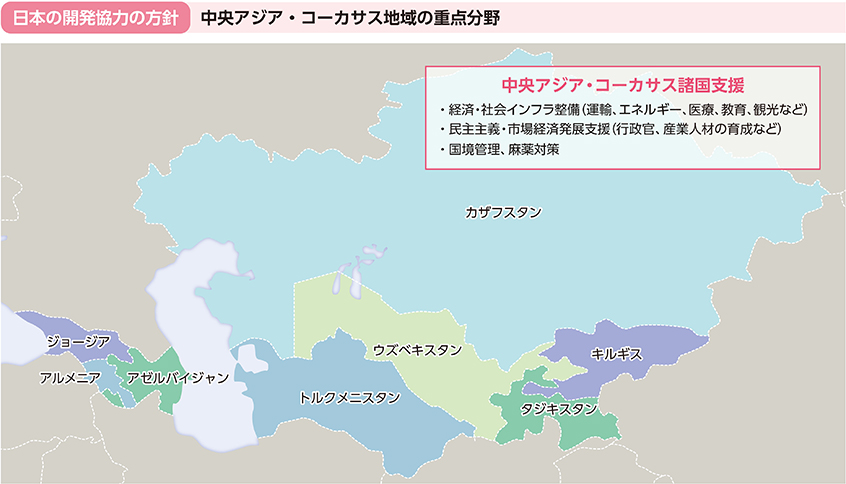

6 中央アジア・コーカサス地域

中央アジア・コーカサス地域は、東アジア、南アジア、中東、欧州、ロシアを結ぶ地政学的な要衝に位置し、その発展と安定は、ユーラシア地域全体の発展と安定にも大きな意義を有しています。また、この地域は、石油、天然ガス、ウラン、レアアースなどの豊富な天然資源を有する戦略的に重要な地域です。同時に、地政学的に、周辺の大国の影響や近隣諸国の治安の影響を受けやすい地域でもあります。

1991年の独立以来、中央アジア・コーカサス各国は市場経済体制への移行と経済発展に向け取り組んできていますが、旧ソ連時代の経済インフラの老朽化や、市場経済化のための人材育成、保健・医療などの社会システムの構築などの課題を抱えています。加えて、2022年のロシアによるウクライナ侵略に関連する対ロシア制裁の影響により、物流の制約を含め、経済的・社会的な影響を受けており、対応を迫られています。

日本は、中央アジア・コーカサス地域の自由で開かれた持続可能な発展に向けた協力を行っています。

●日本の取組

「中央アジア+日本」対話・第9回外相会合(2022年12月)

コミュニティでの効果的な栄養指導の方法を話し合うウズベキスタンの看護師と日本人専門家(写真:JICA)

日本は、中央アジア・コーカサス諸国のこれらの課題解決に向けた取組を支援するため、インフラ整備、人材育成、保健・医療を始めとする基礎的社会サービスの再構築など多様な分野で支援を行っています。

特に、中央アジア諸国との関係では、日本は2004年から「中央アジア+日本」対話を立ち上げ、自由で開かれた国際秩序を維持・強化するパートナーである中央アジアの平和と安定に寄与することを目的とした域内協力を促進しています。2022年12月に東京で開催された「中央アジア+日本」対話・第9回外相会合では、中央アジア5か国の持続可能な発展の達成に向けて、「人への投資」および「成長の質」に重点を置いた新たな発展モデルに沿った協力を推進することとしました。コーカサス諸国との関係では、2018年に発表した「コーカサス・イニシアティブ」に基づき、基本方針として(ⅰ)国造りを担う人造り支援と、(ⅱ)インフラ整備やビジネス環境整備を通じた魅力的なコーカサス造りのための支援を、協力の2つの柱としています。

人材育成支援としては、日本は2022年までに中央アジア・コーカサス諸国から約12,100名の研修員を受け入れるとともに、同諸国に約3,300名の専門家を派遣しています。また、若手行政官等の日本留学プロジェクトである人材育成奨学計画や、開発大学院連携プログラム、日本人材開発センターによるビジネス人材育成などを通じて、国造りに必要な人材の育成を支援しています。

基礎的社会サービスについては、日本は新型コロナウイルス感染症対策支援として、中央アジア・コーカサス地域の8か国に対して、保健・医療関連機材の供与のため、2022年12月までに総額約32億円の無償資金協力を実施しているほか、2022年1月以降、タジキスタンおよびウズベキスタンに対し、約70万回分のワクチンをCOVAXファシリティ注21経由で供与しました。加えて、キルギスに対して約10億円の非感染性疾患の診断のための医療機材を、ウズベキスタンに対して約8億円の医療機材および医学教育機材を供与しました。

また、タジキスタンでは、「ピアンジ県・ハマドニ県上下水道公社給水事業運営能力強化プロジェクト」で確立された、従量制給水システムの全国展開の指導のために、給水政策アドバイザー専門家が派遣されています(詳細は「案件紹介」を参照)。

その他、隣接するアフガニスタンの情勢などを踏まえ、中央アジア地域に対し、国境管理、麻薬対策、暴力的過激主義防止などの支援も行っています。

タジキスタン

安全な水を、安定供給

ピアンジ県・ハマドニ県上下水道公社給水事業運営能力強化プロジェクト

技術協力プロジェクト(2017年4月~2021年6月)

タジキスタンの南部に位置するハトロン州では、旧ソ連時代に建設された給水施設の老朽化が進み、安全な水を利用できる住民は約47%にとどまっていました。特にピアンジ県とハマドニ県では、多くの住民が飲み水や生活水として、灌漑(かんがい)用水や浅井戸などの劣悪な水を利用していました。

こうした状況を打開するため、日本は2008年から2016年にかけて、無償資金協力により、両県の給水施設を改修・拡張しました。また、これら施設が適切に運用、維持管理されるよう、2017年から本協力を実施しました。両県の各上下水道公社の能力強化と経営改善を目的に、給水事業運営に必要なデータの整備、給水施設の適切な運転・維持管理についての指導を行いました。

特に、料金徴収の仕組みについては、それまでの定額制から政府が推奨する従量料金制に転換することに成功しました。これらの協力の結果、24時間、安全で安定的な水の供給が可能となりました。また、給水対象人口を増やすことで、上下水道公社の料金収入が増加(ピアンジ県では1.65倍)するなど、経営が大きく改善しました。ハトロン州での従量料金制の導入は初めてであり、日本の知見と制度を応用した料金徴収システムは「ピアンジ県・ハマドニ県モデル」として確立され、さらなる普及・拡大が期待されています。

タジキスタンは国際社会で水分野に積極的に関与しており、2022年6月に首都ドゥシャンベで国連と共に国際会議注1を開催し、2023年3月にはニューヨークで国連の会議注2の共同議長をオランダと共に務める予定です。2022年6月の会議では、本協力の成果が共有されたほか、本田外務大臣政務官(当時)より、日本で開催されたアジア・太平洋水サミット注3における「熊本水イニシアティブ」の報告が行われました。本協力を通じて、両国は水分野での連携を深めており、国際的イニシアティブにおいても存在感を示しています。

現地の上下水道公社の技術者を対象に、井戸ポンプの維持管理研修を実施するJICA専門家(写真:JICA)

従量料金制の導入により、新たに導入された水道メーターを検針する検針員の様子(写真:JICA)

注1 「持続可能な開発のための水」国際行動の10年に関する第2回ハイレベル国際会議。

注2 国連2023水に関する中期レビュー会議。

注3 「開発協力トピックス」を参照。

- 注21 : 用語解説を参照。