2-2 平和と安定、安全の確保のための支援

(1)平和構築と難民・避難民支援

コソボ公共放送局(Radio Television of Kosovo)にて実施されたスタジオカメラ研修の様子(写真:一般社団法人NHKインターナショナル)

国際社会では依然として、民族・宗教・歴史の違いなど様々な要因や、貧困や格差などの影響によって地域・国内紛争が発生しており、近年、紛争の長期化が課題となっています。紛争は、多数の難民や避難民を発生させ、人道問題を引き起こすとともに、長年にわたる開発努力の成果を損ない、大きな経済的損失をもたらします。そして、ある国や地域の紛争の影響は、世界全体に何らかの形で波及します。

2022年に発生したロシアによるウクライナ侵略は、食料・エネルギー価格の高騰をもたらし、深刻な人道危機に拍車をかけており、世界の経済・社会、安定に大きな負の影響をもたらしています(ウクライナ関連の支援については、第Ⅰ部を参照)。また、近年では、気候変動が平和と安定に及ぼす影響についても懸念されています。このように国際社会の課題が複雑化・多様化する中で、持続的な平和の定着のため、開発の基礎を築くことを念頭においた平和構築の取組はますます重要になっています。

●日本の取組

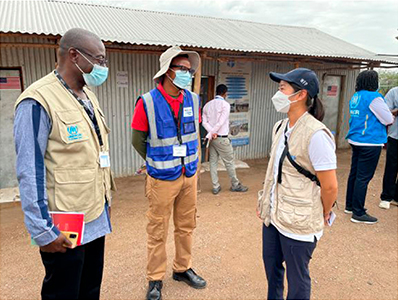

ケニアの難民キャンプで難民への食料・栄養支援を実施するWFP職員(写真:WFP)

紛争などによる人道危機への対応として、日本は初期の段階から、緊急に必要とされる人道支援を中長期的な開発協力を見据えて行う「人道と開発の連携」を推進しています。また、人道危機が長期化・多様化する中、平時から中長期的な観点に立った強靱(じん)な国造りや社会安定化といった平和の持続のための支援を行う「人道・開発・平和の連携」の考え方も重視しています。各国・地域において、自立的発展を後押しし、危機の根本要因に対処するため、人道支援、貧困削減・経済開発支援、平和構築や紛争再発予防の支援を継ぎ目なく展開しています。

継ぎ目ない支援を行うため、日本は、国際機関を通じた支援と、無償資金協力、有償資金協力、および技術協力といった支援を組み合わせて、紛争下における難民・避難民に対する人道支援や、紛争終結後の和平(政治)プロセスに向けた選挙支援を実施しています。また、平和の定着と紛争の再発防止を目的とした、元兵士の武装解除、動員解除および社会復帰(DDR:Disarmament、Demobilization、Reintegration)、治安部門改革、行政・司法・警察機能の強化に関する支援も実施しています。さらには、経済インフラや制度整備支援、保健や教育などの社会分野での支援も行っています。加えて、ホストコミュニティとの共存のための支援、難民・避難民の帰還、再定住への取組のほか、基礎インフラ(経済社会基盤)の復旧といった復興のための支援にも取り組んでいます。これら取組においては、国連安保理決議第1325号を始めとした、平和構築における女性の役割が重要であるとする一連の国連安保理決議に基づいて、紛争予防や紛争解決、平和構築への女性の参画促進に積極的に取り組んでいます。

例えば、2021年から2022年3月、トルコでは、カジアンテップとイズミルの女性センターで3,981人の難民およびホストコミュニティの女性たちに対して、法的支援、移民手続きの情報提供、健康・心理カウンセリング、職業訓練など様々な支援を提供しました。また、難民も、難民を受け入れるトルコ人のコミュニティも共に経済的に厳しい状況に置かれています。経済的な自立のための支援が必要との観点から、日本は、キャリアアップのための研修や、金融に関する知識の向上、SNSの発信方法習得のための研修を行ったほか、手工芸による玩具生産の技術を習得するための訓練を実施しました。さらに、共存する異なる民族の女性たちが、ワークショップや小旅行に参加し、対話の機会を重ねることにより、平和的共存や平和維持の重要性に関する認識を高めました。

国際社会では、国連平和構築委員会(PBC)解説などの場において、紛争の解決や予防、紛争後の復旧や国造りに対する支援のあり方に関する議論が行われています。日本は設立時からPBCに参加し、制度構築や人材育成に取り組む重要性や、関係機関(国連安全保障理事会、国連総会、PBC等の国連機関、ドナー国、地域的機関、世銀・IMF等の国際金融機関、民間セクター等)の間での連携強化の必要性を伝えるなど、積極的に貢献してきています。国連平和構築基金(PBF)解説にも、2022年12月時点で総額6,130万ドルを拠出し、主要ドナー国として貢献してきています。また、2023年1月から2年間の安保理非常任理事国の任期中における、優先事項の一つとして平和構築に取り組みます。

さらに、日本は、従来より、国連平和維持活動(国連PKO)などの国際平和協力活動と開発協力の連携に努めてきています。実際、国連PKOが行われている国や地域では、紛争の影響を受けた避難民や女性・こどもの保護、基礎インフラの整備などの取組が多く行われており、その効果を最大化するために、このような連携を推進することが引き続き重要です。例えば、2021年には南スーダンにおいて、200名の女性に対し、平和構築への女性の参画に向けた能力構築支援を行ったほか、ジェンダーに基づく暴力の被害者に対する支援を行い、同国の平和と安定に向けた取組を促進しました。

日本は、国連、支援国および要員派遣国の3者が互いに協力し、国連PKOに派遣される要員の訓練等を行う協力枠組みである「国連三角パートナーシップ・プログラム」にも積極的に貢献しています。同枠組みの下、例えば、アフリカおよびアジアの工兵要員を訓練するために、自衛隊員等を派遣して重機操作訓練を実施しているほか、医療分野においても救命訓練実施のための自衛隊員派遣や国連PKOミッションの遠隔医療体制整備などに貢献しています。

■難民・避難民支援

シリアやアフガニスタン、ミャンマー、ウクライナなどの情勢を受け、世界の難民・避難民等の数は年々増加しており、2022年には1億人を超え、第二次世界大戦後で最大規模を更新するなど、人道状況は厳しさを増しています。人間の安全保障の観点から、日本は、最も脆(ぜい)弱な立場にある人々の生命、尊厳および安全を確保し、一人ひとりが再び自らの足で立ち上がれるように、難民・避難民等に対する支援を含む人道支援を行っています(「国際協力の現場から2」も参照)。

具体的には、主に国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国連世界食糧計画(WFP)、国際移住機関(IOM)を始めとする国際機関と連携して、シェルターや食料など基礎的な生活に必要な物資の支援を世界各地で継続的に実施しています。また、日本は、上記の国連機関や国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)、赤十字国際委員会(ICRC)などの国際機関と連携することにより、治安上危険な地域においても、それぞれの機関が持つ専門性や調整能力などを活用し、難民・避難民等への支援を実施しています。例えば、2021年には、エチオピアに対して、同国における武力衝突により発生した国内避難民などに対する支援として、WFPやIOMなどを通じて医療資機材や食料などを供与する緊急無償資金協力を実施しました。

日本は、こうした国際機関を通じて難民・避難民等への支援を行う際、JICAやNGO、民間企業との連携を図っています。例えば、UNHCRが行う難民支援においては、JICAと連携し、緊急支援と復興支援を連携させた支援を実施しています。また、ジャパン・プラットフォーム(JPF)注38と連携した難民・避難民への支援も行っています(「日本のNGOとの連携」も参照)。

■社会的弱者の保護と参画

紛争や地雷などによる障害者、孤児、寡婦、児童兵を含む元戦闘員、避難民などの社会的弱者は、紛争の影響を受けやすいにもかかわらず、紛争終了後の復興支援においては対応が遅れ、平和や復興の恩恵を受けにくい現実があります。

こうした観点から、日本は、児童兵の社会復帰や紛争下で最も弱い立場にある児童の保護・エンパワーメントのため、国連児童基金(UNICEF)を通じた支援を行っており、例えばチャドにおける元児童兵の社会統合支援、エチオピア、アフガニスタン、ミャンマーにおける性的暴力を受けたこどもや女性の保護、ウクライナとその周辺国における孤児や家族と離れ離れになったこども等の避難民に対する人道支援等を実施しています。

また、UNHCRを通じて、難民・避難民の保護活動を行うとともに、彼らが必要とする人道支援を実施しています。例えば、イエメンでは、難民や避難民のこどもの出生登録支援を通じて、必要な医療や法的保護が受けられる仕組み作りを支援しているほか、ケニアの難民キャンプでは、衛生環境の向上や安全な水へのアクセス強化といった支援を実施しています。

ほかにも、日本は、国連女性機関(UN Women)と協力して、コンゴ民主共和国、モザンビークなどにおいて、紛争および災害下の女性・女児を対象に、持続可能な生計手段確保のためのインフラ整備や職業訓練などを実施しています。

■対人地雷・不発弾対策および小型武器対策

日本人専門家によるカンボジアでの地雷探知機の技術指導の様子(写真:JICA)

かつて紛争があった国・地域には対人地雷や不発弾がいまだ残るとともに、非合法な小型武器が現在も広く流通しています。これらは、一般市民などに対して無差別に被害を与え、復興と開発のための活動を妨げるだけでなく、対立関係を深刻にする要因にもなります。そのため、対人地雷や不発弾の処理、小型武器の適切な管理、地雷被害者の支援や能力強化などを通じて、こうした国・地域を安定させ、治安を確保するための持続的な協力を行っていくことが重要です。

日本は、「対人地雷禁止条約」および「クラスター弾に関する条約」の締約国として、人道と開発と平和の連携の観点から、地雷除去や被害者への支援に加え、リスク低減教育などの予防的な取組を通じた国際協力も着実に行っています。例えば、カンボジア地雷対策センター(CMAC)に対しては、国内外に対する研修機能の強化、組織運営部門の職員の育成や情報システム構築など、今後さらに国際的に貢献する組織となっていくためのCMACの組織全体の能力向上のための協力を行っています。また、地雷対策関係者に対する教育訓練環境の改善および訪問者への地雷問題の理解促進・啓発を図るため、2022年11月にはCMACの研修施設や広報施設を建設する支援を決定しました。こうした包括的な支援により、CMACはウクライナに対する日カンボジア連携支援やコロンビアやラオスなど第三国の地雷対策職員に対する研修も実施し、南南協力注39の実現にも貢献しています。また、日本は、ボスニア・ヘルツェゴビナにおいて、スロベニアに本部を置く国際NGO人間の安全保障強化のための国際信託基金(ITF)が、ボスニア・ヘルツェゴビナ地雷行動センターと協力して実施している地雷除去活動を支援しており、西バルカン地域の連結性向上にも貢献しています。

アフガニスタンにおいては、特定非営利活動法人難民を助ける会(AAR Japan)が、地雷や不発弾などの危険性と適切な回避方法に関する知識の普及を目的として、教材開発や講習会などの教育事業を、日本NGO連携無償資金協力(2009年度以降)やJPF事業(2001年度以降)を通じて実施しており、住民への啓発活動が着実に進められています。

このほか、日本は、不発弾の被害が特に大きいラオスに対して、不発弾処理専門家の派遣や機材供与などを行っています。具体的には、同国の不発弾処理機関の能力向上支援のほか、特に不発弾の被害が大きく貧困率の高いセコン県、サラワン県およびチャンパサック県において、不発弾処理に必要な灌(かん)木除去の機械や関連資機材の整備、人材育成などを行っています。

日本は、こうした二国間支援に加え、国際機関を通じた地雷・不発弾対策も積極的に行っています。2022年には、アフガニスタン、シリア、パレスチナ、スーダン、ナイジェリア、南スーダンに対して、国連地雷対策サービス部(UNMAS)を通じて、地雷除去、危険回避教育、被害者支援などの地雷・不発弾対策支援を行っています。例えば、シリアでは、UNMAS経由で、爆発物事故の被害者への支援を行うとともに、被害者支援実施のための枠組み策定にも取り組みました。2022年はほかにも、UNICEF経由でイエメン、イラク、ウクライナ、チャド、中央アフリカ、パレスチナ、南スーダンにおいて危険回避教育に関する支援を実施しています。また、ICRCを通じて、アフガニスタン、ウクライナ、シリア、ミャンマー等でも危険回避教育などの支援を行っています。

また、小型武器は実際の紛争の場面で今もなお使われ、多くの人命を奪っていることから「事実上の大量破壊兵器」とも呼ばれており、日本は、グテーレス国連事務総長の「軍縮アジェンダ」(2018年)に基づいて設置された「人命を救う軍縮」(SALIENT)基金への最大ドナー国であるなど、小型武器対策の議論に積極的に貢献しています。

■平和構築分野での人材育成

平和構築に従事する人材に求められる資質は多様化、複雑化しています。日本は「平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業」注40を通じて、現場で活躍できる国内外の文民専門家を育成しており、これまでに実施した国内研修には延べ900人以上が参加しました。修了生の多くが、アジアやアフリカ地域の平和構築・開発の現場で活躍しています。

用語解説

- 国連平和構築委員会(PBC:Peacebuilding Commission)

- 2005年3月に設立された国連の安全保障理事会および総会の諮問機関。紛争後の平和構築と復旧のための統合戦略を助言・提案することを目的とし、安保理、総会等に対してブリーフィングの実施や書面の提出を通じた助言を提供する。日本はPBC設立時から一貫して、PBCの中核である組織委員会のメンバーを務めている。

- 国連平和構築基金(PBF:Peacebuilding Fund)

- 2006年10月に設立された基金。アフリカを始めとする地域で、地域紛争や内戦の終結後の再発防止や、紛争予防のための支援を実施。具体的には、和平プロセス・政治対話への支援、経済活性化、国家の制度構築、女性・若者の国造りへの参加支援などを実施。

- 注38 : 用語解説を参照。

- 注39 : 用語解説を参照。

- 注40 : 2007年度に「平和構築人材育成事業」を開始し、2015年度には同事業の内容を拡大、「平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/peace_b/j_ikusei_shokai.html)となった。現場で必要な知識や技術を習得するための国内研修と国際機関の現地事務所での海外実務研修とを行う「プライマリー・コース」に加え、平和構築・開発分野に関する一定の実務経験を有する方のキャリアアップを支援する「ミッドキャリア・コース」を実施。