第3節 国民の支持を得て進める外交

1 国民への積極的な情報発信

(1)全般

外交政策を円滑に遂行するに当たっては、国民の理解と支持が必要不可欠であり、政策の具体的内容や政府の役割などについて、迅速で分かりやすい説明を行うことが重要である。このため、外務省は、各種メディア、講演会、刊行物などを活用し、機動的かつ効果的な情報発信に努めている。

(2)国内メディアを通じての情報発信

外務省は、日本の外交政策などに対する国民の理解と支持を得るために、新聞・テレビ・インターネットなどの各種メディアを通じた迅速かつ的確な情報発信に努めている。具体的には、外務大臣及び外務報道官の定例記者会見の場を設けているほか、必要に応じ、臨時の記者会見を行っている。外務大臣の記者会見は、外務省公式YouTubeでもライブ配信し、その記録や動画を外務省ホームページに掲載している。総理大臣や外務大臣の外国訪問に際しては、目的や成果などを速やかに伝えるため、訪問地からソーシャル・メディアなどを活用した情報発信も行っている。また、個別の国際問題に関して日本の立場を表明する外務大臣談話や外務報道官談話、日々の外交活動などの情報を提供する外務省報道発表を随時発出している。さらに、外務大臣、外務副大臣などが、各種メディアへの出演やインタビューなどを通じて国民に対し、外交政策を直接説明している。

| 外務大臣記者会見 | 105回 |

|---|---|

| 外務報道官記者会見 | 31回 |

| 合計 | 136回 |

(2024年1月1日から12月31日まで)

| 外務大臣談話 | 30件 |

|---|---|

| 外務報道官談話 | 41件 |

| 外務省報道発表 | 2,103件 |

| 合計 | 2,174件 |

(2024年1月1日から12月31日まで)

(3)インターネットを通じた国民に向けた情報発信

外務省ホームページ(日本語及び英語版)では総理大臣や外務大臣の外交活動に関する情報を迅速に発信し、領土・主権、歴史認識、安全保障を含む日本の外交政策や各国情勢に関する最新情報、基礎情報を提供している。

日本語ホームページでは、「キッズ外務省」、「世界一周何でもレポート」、「わかる!国際情勢」など、様々なコンテンツを幅広い層の国民に発信している。特に、「キッズ外務省」では、省員が出演して外務省の活動を分かりやすく説明する動画を作成して掲載しているほか、ニュースや新聞で取り上げられることの多い用語や国際問題について説明するQ&Aコーナーや国旗クイズなどの子ども向けコンテンツを充実させている。また、「わかる!国際情勢」では、経済協力開発機構(OECD)加盟60周年や第10回太平洋・島サミット(PALM10)の東京開催の機会を捉えた解説記事などを新たに掲載した。

このほか、各種ソーシャル・メディアを通じて様々な情報発信を行っている。2024年は、国内外での外交行事、ウクライナ情勢、ガザ情勢、ALPS処理水(1)などに関する情報発信を積極的に行った。

(4)国民との対話

外務省は、外務省職員が国民と直接対話を行う「国民と対話する広報」を推進している。

大学生と直接対話する「学生と語る」を2月に外務省で実施し、国際協力70周年の節目を踏まえた日本の開発協力政策などをテーマとして活発な対話を行った。加えて11月には、東北大学と共催で、東北圏の大学生の参加を得て仙台防災枠組(2015-2030)を踏まえた「国連と日本の防災協力」などをテーマとして議論を行った。また、8月に実施した「こども霞が関見学デー」では、参加者に外務省の仕事や世界の国々について理解を深めてもらえるよう、講演会やこども記者会見など様々なプログラムを実施した。

外務省職員などを全国の自治体や国際交流団体、大学や高校に派遣する「国際情勢講演会」、「外交講座」、「高校講座」や小中高生が外務省を訪問する「小中高生の外務省訪問」といった各種事業は、参加校・団体の希望などに応じ、オンライン形式と対面形式の双方で事業を行った。これらの事業を通じて、外交政策や国際情勢についての理解の促進や次世代の日本を担う人材育成に取り組んでいる。

また、オンライン形式による「ODA出前講座」を通じて、外務省職員が講師として多数の学校で日本の政府開発援助(ODA)政策やその具体的取組を紹介している。加えて、外交専門誌『外交』の発行を通じて、日本を取り巻く国際情勢の現状、外交に関する各界各層の様々な議論を広く国民に紹介している。2024年は、ロシアによるウクライナ侵略やガザ地区をめぐる情勢、米国大統領選挙を始めとする各国大統領選挙・総選挙が地域や世界に与える影響を多角的に考察するなど、現在の国際情勢を俯瞰(ふかん)する多様な外交課題をテーマに取り上げ、内外の著名な有識者の論文などを数多く掲載した。

また、外務省の組織や、ALPS処理水などの日本外交に対する一層の理解を得るため、幅広い読者を想定しつつ、各種パンフレットを作成した。このほかにも、外務省ホームページの「御意見・御感想」コーナーを通じた広聴活動を行い、寄せられた意見は、外務省内で共有の上、政策立案などの参考としている。

(5)外交記録公開及び情報公開の促進

外務省は、外交に対する国民の理解と信頼を一層促進するため、外交記録の公開に積極的に取り組み、外交史料利用の利便性向上にも努めている。1976年からは、外務省の自主的な取組として戦後の外交記録を順次公開している。2010年には、「外交記録公開に関する規則」を制定し、(ア)作成又は取得から30年以上経過した外交記録を原則公開し、(イ)外務副大臣又は外務大臣政務官が委員長を務め、外部有識者が参加する「外交記録公開推進委員会」を設置し、外交記録公開の推進力を高め、透明性の向上に努めている。それ以来、2024年末までに移管・公開の手続を完了した外交記録ファイル数は約3万9,000冊に及ぶ。さらに、外務省は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)」に基づいて、日本の安全や他国との信頼関係、対外交渉上の利益、個人情報の保護などに配慮しつつ、情報公開を行ってきている。2024年には593件の開示請求が寄せられ、8万2,549ページの文書を開示した。

外務省の外交史料館は、「公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)」上の「国立公文書館等」に指定されており、戦前期の史料4万冊を含む約12万点の外交史料を所蔵し、閲覧・利用請求への対応、所蔵史料や外交史に関する問合せ対応、展示を行っている。また、同館では、明治元年以降の重要な外交史料をテーマ毎に編纂(さん)し『日本外交文書』として順次刊行しているほか、1988年から年次報告書も発行している。

「外交は堅いものだと思って緊張していたが、講演が楽しく、外交を身近に感じることができた! 初めて聞く話ばかりで、外交官へのイメージが変わった!」

これは、日本の次世代を担う若い世代に、日本の外交政策や国際情勢に対する関心や理解を深めてもらうことを目的に、大学生・大学院生を対象として原則年2回開催している「学生と語る」に参加した学生の声です。

「学生と語る」は、講義形式の全体会と複数の分科会で構成され、日本の外交政策に関する外務省員の説明を聞いた上で、質疑応答やディスカッションの時間を設けて学生と外務省員が対話する参加型のイベントです。その年に開催する国際会議や周年行事なども勘案し、時宜を得た外交政策をテーマとしているのも特徴です。学生の学びをより深められるよう、外交青書や外交専門誌『外交』なども紹介しています。

2月に外務本省で開催した「学生と語る」には、対面とオンライン、合わせて165人の学生が参加しました。全体会では「激動する国際情勢と日本外交」をテーマにした基調講演と「若手外務省員による体験談」の講演が行われ、ニュースでは知ることができない実体験を交えた話に学生たちは熱心に耳を傾けていました。分科会では、9月に国連で開催された未来サミットと関連して「国連外交」、2024年に国際協力70周年を迎えたことを踏まえて「開発協力政策」、2022年末に策定した新たな国家安全保障戦略下での「安全保障政策」の三つのテーマを取り上げ、かっ達な議論が行われました。

分科会終了後、外務省員との懇談会も開催されました。学生からは、「様々な分野、言語を専門として働く外務省員から、自分が知りたいことについて、間近で話を聞くことができた。」といった声もありました。こうした参加者と講演者との距離の近さが、本イベントの魅力の一つです。

11月には東北大学(宮城県仙台市)で開催し、東北地方の学生を中心に101人の学生が参加しました。これまで大阪や名古屋などでも開催したことがありますが、東北・仙台での開催は初めてです。

基調講演は「歴史の転換点にある国際社会と日本の外交政策」をテーマに、昨今の国際情勢認識や広報文化外交(パブリック・ディプロマシー)の潮流と課題について説明し、活発な質疑応答が行われました。続く分科会では、2015年の第3回国連防災会議で採択された仙台防災枠組(2015-2030)を踏まえた「国連と日本の防災協力」、2025年8月に横浜で開催する第9回アフリカ開発会議(TICAD 9)を見据えた「若者×ビジネス×アフリカ」、法の支配による平和に向けた「国際法と日本外交」の三つをテーマとして、それぞれ少人数で活発な議論が行われました。「国連と日本の防災協力」に参加した学生からは、「仙台防災枠組を知ることで、地域と世界のつながりをより感じることができた。」との声が上がるなど、東北開催ならではのテーマを通して、外交に対する理解を深めることができました。

学生との対話は外務省員にとっても大いに刺激を受ける機会です。これからもユースとの対話を重視し、若い世代の外交に対する理解を深められるよう、より充実したイベントを企画していきます。たくさんの学生の皆さんの参加をお待ちしています!

─麻布台ヒルズでの外交史料館の挑戦と展望─

4月5日、外務省外交史料館の展示室は麻布台ヒルズ森JPタワーの5階に移転し、リニューアルオープンしました。開室式では、上川外務大臣が「新たな展示室が、皆様にいつでもお立ち寄りいただき、日本外交を、より身近に感じていただけるようなスポットになることを期待しています。」と述べました。その模様は多くのメディアで取り上げられ、来訪者数は、4月8日の一般公開開始から9月初旬までの間に1万人を超えました。

新展示室は、麻布台ヒルズという東京の新しいランドマークに位置し、多くの来訪者の方々を迎え入れています。多くの、かつ様々な年齢層の方々を受け入れることは、外交史料館の使命を果たす上で非常に重要です。

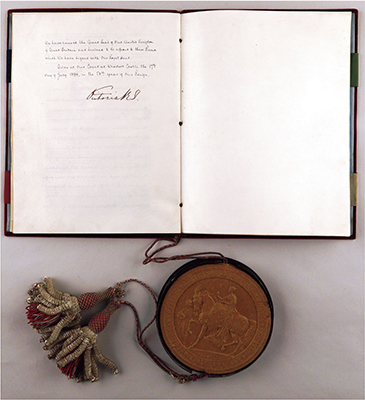

新展示室では、幕末から現代までの日本外交の歩みを分かりやすく紹介しています。常設展示室では、主要な条約書などの外交史料を時代順に展示し、歴代の外務大臣や外交官の言葉をスクリーンに表示しています。従来の展示との違いとしては、新たに1970年代以降の条約書も展示し、今日までの外交活動を紹介していることが挙げられます。また、歴史的背景を解説するパネルや映像展示を充実させ、来訪者の方々が興味を持ちやすいよう工夫しました。パネルには英語の解説も付されており、外国人の方々にも配慮しています。さらに、企画展示室ではサンフランシスコ平和条約受諾当時の総理大臣、吉田茂氏や、リトアニアでユダヤ系避難民に対して「命のヴィザ」を発給した外交官、杉原千畝(ちうね)氏に係る展示なども行っています。

新展示室は、より多くの方々に利用してもらうため、様々な取組を進めています。特に、教育支援に力を入れており、歴史の教科書に掲載されている主要な条約書を展示し、学校教育との連携を図っています。修学旅行や社会科見学も含め、小中高生のグループ訪問を積極的に受け入れ、ミニ講座も行っています。また、普段は外交や歴史に関心が薄い方々にも興味を持ってもらえるよう、情報発信にも力を入れています。

さらには、企画展示や特別展示も開催しています。2024年は、日英通商航海条約調印130周年を記念し、原本特別展示「日英通商航海条約─陸奥宗光と条約改正─」を開催しました。また、日・ギリシャ外交関係樹立125周年及び「日本・ギリシャ文化観光年」を記念し、駐日ギリシャ大使館との共催で「外交文書に見る日本・ギリシャ関係」展を開催しました。今後も、原本展示を始め、より多くの魅力的な展示を行っていく予定です。

外交史料館の歴史を遡ると、1971年4月の開館以来、外務省独自の取組として、日本の外交上歴史的価値のある記録文書を保存・管理してきました。また、外務省が1936年以降刊行している『日本外交文書』の編纂(さん)も行っています。1988年には吉田茂記念事業財団から寄贈を受け、展示室を含む別館が増設されましたが、老朽化やアクセスの不便さから、展示室は麻布台ヒルズへ移転されました。2011年からは「公文書等の管理に関する法律」に基づき、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」としての外交史料を永久に保存し、国民の利用のために提供する役割を担っています。

(1) ALPS処理水とは、ALPS(多核種除去設備(Advanced Liquid Processing System))などにより、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を確実に下回るまで浄化した水。ALPS処理水は、その後十分に希釈され、トリチウムを含む放射性物質の濃度について安全に関する規制基準値を大幅に下回るレベルにした上で、海洋放出されている。