4 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の実施状況

ハーグ条約は、子の利益を最優先するという考えの下、国境を越えた子供の不法な連れ去りや留置をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子供を元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の交流の実現のための締約国間の協力などについて定めた条約である。

この条約は、日本については2014年4月1日に発効し、2024年12月末時点、日本を含む103か国が加盟している。

条約は、各締約国の「中央当局」として指定された機関が相互に協力することにより実施されている。日本では外務省が中央当局として、様々な分野の専門家を結集し、外国中央当局と連絡・協力をしながら、子を連れ去られた親と子を連れ去った親の両方に、問題解決に向けた支援を行っている。

ハーグ条約発効後2024年12月末までの10年9か月間に、外務大臣は、子の返還を求める事案での援助申請を411件、子との交流を求める事案での援助申請を202件、計613件の申請を受け付けた。日本から外国への子の返還が求められた事案のうち75件において子の返還が実現し、59件において返還しないとの結論に至った。外国から日本への子の返還が求められた事案については、76件において子の返還が実現し、46件において返還しないとの結論に至った。

2024年11月、外務省は、アジア太平洋地域における締約国の条約実施体制の強化、締約国間の連携強化及び非締約国の条約締結の促進を目的として、ハーグ国際私法会議(HCCH)との共催で、「ハーグ条約に関するアジア太平洋ウェビナー2024」を開催した。

また、幅広い層へハーグ条約を周知するため、在留邦人向け啓発セミナーや在留邦人向けの情報誌への記事掲載、国内の地方自治体や弁護士会などの関係機関向けセミナーの実施に加えて、ハーグ条約に関する啓発動画を作成し、外務省ホームページや動画共有プラットフォーム上で公開するなど、広報啓発活動にも力を入れている(4)。

| 返還援助申請 | 面会交流援助申請 | |

|---|---|---|

| 日本に所在する子に関する申請 | 216 | 151 |

| 外国に所在する子に関する申請 | 195 | 51 |

皆さんは、海外に渡航する際、何を最初に考えますか? おいしい食事や美しい景色でしょうか。仕事や留学など海外渡航の目的は様々だと思いますが、海外で充実した時間を過ごす大前提は、いうまでもなく危険に巻き込まれないことです。世界各地では今もテロ事件が多く発生しています。アルジェリア、バングラデシュ、アフガニスタン、パキスタンなどで日本人が被害に遭った事案もあります。

渡航先でテロ事件に巻き込まれないように、また、万が一遭遇してしまっても被害を最小限にするためには、具体的に何をすれば良いでしょうか。

まず、「自分の身は自分で守る」意識を持ちましょう。治安情勢が悪い国・場所・時間帯を避ける、人の集まりや移動が増えるラマダン、クリスマスなどの宗教行事や祝祭日、選挙期間などの時期は特に警戒を高め、目立つ行動はしないことが重要です。そして事前に情報収集することが肝心です。

外務省は「たびレジ」や海外安全ホームページで危険情報やスポット情報を発信しています。特に、「たびレジ」で渡航先を登録しておくと現地の最新情報をメールで随時受け取ることができます。事前に情報収集をすることで、危険な場所に近寄らない、滞在時間を短くする、徒歩での移動は避けるなどの具体的な対応を適切なタイミングでとることができます。

近年、ショッピングモール、公共交通機関、イベント会場など、警備や監視が手薄な場所、いわゆる「ソフトターゲット」がテロの標的となるケースが数多く発生しています。また、テロ組織とのつながりの薄い単独犯による犯行(ローンオフェンダー型)が増加しており、テロを事前に察知し、予防することはこれまで以上に難しくなっています。

では、実際に身の回りで事件が発生した際、どのように行動すべきでしょうか。一番重要なことは、落ち着いて行動することです。銃声や爆発音を聞いたら「直ちにその場に伏せる、逃げる、(逃げられない場合は)隠れる」のが基本です。事件現場に居合わせたら周囲を確認し、低い姿勢を保ちつつ、安全な場所へ避難します。可能であれば、携帯電話でメッセージを送るなどして、外部に救助を要請します。状況が許せば、大使館・総領事館にも連絡しましょう。いつ何が起きても適切な対応ができるよう、渡航前の準備の段階で発生し得るリスクを想定し、心の準備をしておきましょう。

外務省では、セミナーや訓練を通じて海外安全対策や危機管理に関する国民の知識や能力の向上を図る取組を実施しています。また、ゴルゴ13が海外で過ごすための安全対策を解説するマンガも作成しており、外務省ホームページで動画も含めて公開1しています。

海外で身を守るため、「NO準備,NO海外」の心構えで、ここで紹介した内容を参考に、渡航の前にできる限りの準備をしていただきたいと思います。

1 外務省海外安全ホームページ「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」を参照

https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

─新しいパスポートと、一つ先の未来へ─

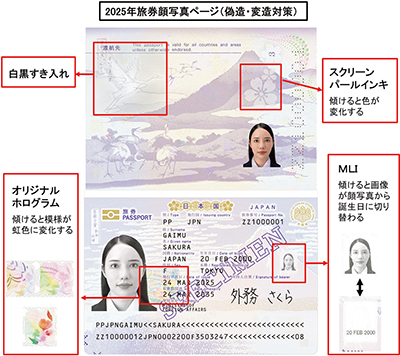

日本の旅券は今から約160年前の1866年に初めて発給されました。当時は紙1枚の文書でしたが、1926年から顔写真付きの冊子型になり、2006年にはICチップが内蔵され、2020年からは査証ページに葛飾北斎の「冨嶽(ふがく)三十六景」を採用するなど、時代とともに安全性や利便性を向上させながら変化してきました。そして2025年3月から、独立行政法人国立印刷局において、顔写真ページがプラスチック製となる「2025年旅券」の作成が開始されました。

グループリーダー 裏岡 昭博

2025年旅券の最大の変更点は、顔写真ページの基材変更です。旧旅券の顔写真ページは紙基材であり、顔画像は都道府県の旅券事務所で熱転写プリンターにより印刷されていました。しかし、紙基材の旅券は偽変造のターゲットになりやすく、国際的な潮流として、偽変造がより困難なプラスチック基材への変更が主流になっています。そこで、日本においても、顔写真ページにプラスチック基材を採用することになりました。

2025年旅券は、国内2拠点のみで集中的に作成します。三つある顔画像はそれぞれ異なる技術で印画しており、うち二つはレーザー加工技術を施しています。メインの顔画像の横にある顔画像は傾けると生年月日が浮かび上がり、もう一つの顔画像は、紙ページにインクジェットでカラー顔画像を印画しています。ほかにも、一般公開されていない多くの技術を施し、偽変造対策を強化しています。

デザインについては、2020年に採用された「冨嶽三十六景」を踏襲し、全ページに異なる図柄を使用しました。図柄の順番についても工夫しており、最初のページには旅の始まりをイメージする絵として「甲州犬目(いぬめ)峠」を使い、最後のページには旅からの帰還をイメージする絵として「深川万年橋下」を採用しました。また、顔写真ページの裏側には、エンボス加工により桜模様を付けており、傾けると桜模様が立体的に動いているように見えます。レイアウトとして富士山と重ね合わせる配置にすることで、あたかも額縁で囲まれた一つの絵画となるように工夫した設計にしました。

また、安定した品質で冊子を作り続けることも偽変造対策として有効であるため、品質管理基準を設定し厳格なチェックを行っています。さらに、品質及び情報セキュリティの確保を確実に行うため、国立印刷局ではリスクマネジメントに係る知識の習得やISO認証1取得に向けた取組を進めており、国際的な基準による品質やセキュリティの維持に今後も努めてまいります。

2025年3月24日から全国で旅券の新規申請、切替申請ともにマイナポータルを経由しオンライン2でできるようになりました。マイナポータル上で戸籍情報を連携できるため、従来のように市役所窓口などで戸籍謄本を取得する手間がなくなりました。

1 国際標準化機構(ISO)が策定した国際規格

2 旅券のオンライン申請などについては外務省ホームページを参照

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004036.html

(4) 1980年ハーグ条約と日本の取組に関する外務省ホームページ参照:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html