ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

ハーグ条約と国内実施法の概要

1 ハーグ条約の概要

増加する国際結婚・離婚と「子の連れ去り」

1970年には年間5,000件程度だった日本人と外国人の国際結婚は、1980年代の後半から急増し、2005年には年間4万件を超えました。これに伴い国際離婚も増加し、結婚生活が破綻した際、一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子を自分の母国へ連れ出し、もう一方の親に会わせないといった「子の連れ去り」が問題視されるようになったほか、外国で生活している日本人が、日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子と共に日本へ一時帰国することができないような問題も生じていました。

子の利益を守る「ハーグ条約」とは?

世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで、1970年代頃から、一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘されるようになりました。そこで、1976年、国際私法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議(HCCH) 」(オランダ/1893年設立)は、この問題について検討することを決定し、1980年10月に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」を採択しました。2024年8月現在、世界103か国がこのハーグ条約を締結しています。(締約国一覧(PDF)

」(オランダ/1893年設立)は、この問題について検討することを決定し、1980年10月に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」を採択しました。2024年8月現在、世界103か国がこのハーグ条約を締結しています。(締約国一覧(PDF) )

)

なお、ハーグ条約とは、HCCHで採択された30以上の国際私法条約の総称を指すこともありますが、ここでは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」のことを「ハーグ条約」と表記することにします。

ハーグ条約の仕組み

国境を越えた子の連れ去りは、子にとって、それまでの生活基盤が突然急変するほか、一方の親や親族・友人との交流が断絶され、また、異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等、有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は、そのような悪影響から子を守るために、原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の交流の実現のための協力について定めています。

(1)子を元の居住国へ返還することが原則

ハーグ条約は、監護権の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等は子の利益に反すること、どちらの親が子の監護をすべきかの判断は子の元の居住国で行われるべきであること等の考慮から、まずは原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けています。これは一旦生じた不法な状態(監護権の侵害)を原状回復させた上で、子がそれまで生活を送っていた国の司法の場で、子の生活環境の関連情報や両親双方の主張を十分に考慮した上で、子の監護についての判断を行うのが望ましいと考えられているからです。

(2)親子の交流の機会を確保

国境を隔てて所在する親と子が交流できない状況を改善し、親子の交流の機会を確保することは、不法な連れ去りや留置の防止や子の利益につながると考えられることから、ハーグ条約は、親子が交流できる機会を得られるよう締約国が支援をすることを定めています。

条約を締結した意義

ハーグ条約を締結する前は、日本から外国に子を連れ去られた場合、子を連れ去られた親が異なる法律、文化の壁を乗り越えながら、自力で子の居所を探し出し、外国の裁判所に子の返還を訴えなければなりませんでした。また、外国で生活している日本人が、子と共に一時帰国しようとしても、仮に一時帰国にとどまらず子の留置に発展したときに条約に基づく返還手続が確保されないとして、外国の裁判所等において子と共に日本へ一時帰国することが許可されないといった問題も発生していました。

しかしながら、日本がハーグ条約を締結したことによって、双方の国の中央当局を通じた国際協力の仕組みを通じ、相手国から子を連れ戻すための手続や親子の交流の機会の確保のための手続を進めることが可能になりました。

具体的には、子の不法な連れ去り等が発生した際の返還のためのルールが明確となり、国際的な基準(条約)に従って、問題の解決が図られるようになったほか、外国で生活している日本人にとって、ハーグ条約を未締結の国への子を伴う帰国についての渡航制限による制約がなくなりました。

また、一方の親の監護の権利を侵害するような形で子を不法に連れ去った場合は子を元の居住国に返還しなくてはならないという条約の原則が広く周知されることは、子の一方的な連れ去り等について慎重に考える機会となっています。

さらに、国境を隔てて所在する親子が交流できる機会の確保が期待されています。

条約の締結

日本においては、政府が、2011年1月から、ハーグ条約の締結の是非を検討するために関係省庁の副大臣級の会議を開催 し、締結賛成派、締結反対派等各方面から寄せられる意見も踏まえ、日本の法制度との整合性、子の安全な返還の確保、中央当局の在り方等について慎重に検討を行いました。その結果、ハーグ条約の締結には意義があるとの結論に至り、2011年5月に条約締結に向けた準備を進めることを閣議了解し、返還申請等の担当窓口となる「中央当局」は外務省が担うとの方針の下、法務省及び外務省において当事者や専門家等の様々な方面からの声を踏まえつつ、実施法案が作成されました。

し、締結賛成派、締結反対派等各方面から寄せられる意見も踏まえ、日本の法制度との整合性、子の安全な返還の確保、中央当局の在り方等について慎重に検討を行いました。その結果、ハーグ条約の締結には意義があるとの結論に至り、2011年5月に条約締結に向けた準備を進めることを閣議了解し、返還申請等の担当窓口となる「中央当局」は外務省が担うとの方針の下、法務省及び外務省において当事者や専門家等の様々な方面からの声を踏まえつつ、実施法案が作成されました。

そして、2013年の第183回通常国会において5月22日にハーグ条約の締結が承認され、6月12日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(以下「実施法」といいます。)が成立しました。

条約及び実施法の承認・成立を受け、2014年1月24日、日本は、条約の署名、締結、公布にかかる閣議決定を行うとともに、条約に署名を行った上で、オランダ外務省に受諾書を寄託しました。この結果、日本について、ハーグ条約が同年4月1日に発効しました。

(詳細は締結に至る経緯をご覧ください。)

関連資料

2 国内実施法の概要

(1)内容

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律は、ハーグ条約の実施に必要な国内手続等を定めるものです。

- ア 日本の中央当局を外務大臣と指定し、その権限等を定めると共に、イ 子が不法に連れ去られる前に常居所を有していた国に子を返還するか否かを決定するために必要な裁判手続(子の返還手続等)について定めています。

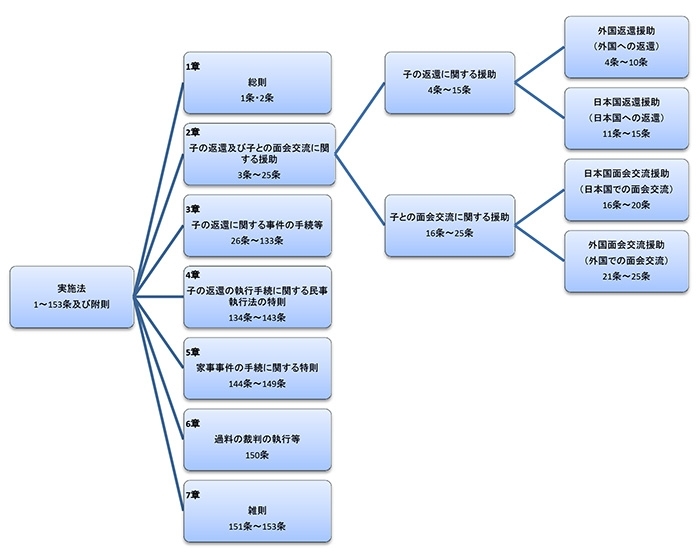

ハーグ条約が45条で構成されているのに対し、実施法は153条で構成されています。

2019年の第198回通常国会において、実施法の一部を改正する法律案(「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案」)が可決・成立し、2020年4月1日に施行されました。

子の返還を命じる裁判所の決定を強制的に執行する手続として、改正前の実施法では、代替執行の前に間接強制を行う必要がありましたが、改正法では、一定の要件を満たせば、間接強制の手続を経ずに代替執行ができるようになりました。また、これまでは、代替執行を行う場所に、子と共に債務者(子の引渡しや返還をしなければならない人)がいる必要がありましたが、改正法では、債務者の同伴を不要としました。(ただし、原則として債権者が執行の場所に出頭することが必要です。)

(2)施行日等

- ア 公布日 平成25年6月19日(平成25年法律第48号)

- イ 施行日 平成26年4月1日

- ウ 改正 令和2年4月1日施行、令和元年5月17日公布(令和元年法律第2号)

(3)実施法のテキスト

(4)実施法とその改正の概要

実施法の構成

ポイントとなる条文

中央当局の指定と権限

- 中央当局の指定 3条

- 外国返還援助

- 申請 4条

- 子の所在の特定 5条

- 援助決定及び申請の却下 6条 7条

- 合意による子の返還の促進 9条

- 日本国返還援助

- 援助決定及び申請の却下 12条 13条

- 子の社会的背景に関する情報の交換 15条

- 日本国面会交流援助 16条~

- 援助決定及び申請の却下 17条 18条

- 外国面会交流援助 21条~

- 援助決定及び却下 22条 23条

子の返還のために必要な裁判手続

- 管轄

- 子の返還事件を審理する裁判所を東京家裁、大阪家裁に集中 32条

- 子の返還事件の審理

- 子の返還を拒否できる事由について列挙 28条

- 出国禁止命令制度を規定 122条~

- 裁判等

- 終局決定 91条~94条

- 調停 144条~

- 和解 100条

- 不服申立て 101条~

- 執行手続

- 間接強制のほか子の返還の代替執行を利用 134条~

法律が適用される事案

- 附則2条

- 本法律は法律の施行前にされた不法な連れ去り、留置には適用しない。

(5)関連する政省令等

- ア 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令(平成26年政令第11号)

- イ 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令(平成26年外務省令第1号)

- ウ 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第5条第3項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令(平成26年外務省令第2号)

- エ 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則(平成25年最高裁判所規則第5号)