3 東南アジア

(1)ブルネイ

ブルネイは、豊富な天然資源を背景に、高い経済水準と充実した社会福祉を実現している。

日本とブルネイは、長年の液化天然ガス(LNG)の安定供給を基盤とした良好な関係を維持しており、日本はブルネイが目指す産業多角化に積極的に貢献している。2014年は日・ブルネイ外交関係樹立30周年の年であった。記念ロゴの作成や記念貨幣の製造、また、青少年交流事業「JENESYS2.0」や東南アジア青年の船事業を通じた活発な青少年交流、現地での和食プロモーション事業を始めとする日本の文化紹介事業、両国の音楽家による文化交流事業などが積極的に実施され、両国関係を更に深める1年となった。

(2)インドネシア

インドネシアは、2期続いたユドヨノ政権での政治的安定の下、堅調な成長を維持し、新興経済大国としての存在感を示してきた。2014年は5年に一度の選挙の年を迎え、4月に総選挙(議会議員選挙)、7月に大統領選挙が成功裏に行われた。10月、憲法上の上限である2期10年の任期を満了したユドヨノ大統領が退任し、7月の大統領選挙の結果に基づき、ジャカルタ首都特別州知事を務めていたジョコ・ウィドド氏が第7代大統領に就任した。ジョコ大統領は、就任演説において、政治的主権、経済的自立、文化的個性を有するインドネシアの実現のため、心を一つにして手を取り合う時であると表明した。また、11月の東アジア首脳会議(EAS)において、インドネシアを世界の海洋の軸として位置付ける海洋国家構想を表明した。

日本との関係では、前年に引き続き、首脳及び閣僚間の会談が活発に行われ、インドネシア新政権との意思疎通が行われた。11月のAPEC首脳会議の機会には、ジョコ大統領就任後最初の日・インドネシア首脳会談が開催された。安倍総理大臣とジョコ大統領は、新政権下でも両国間の関係を一層強化し、海洋分野での協力を具体化していくことで一致した。また、岸田外務大臣は、8月にジャカルタを訪問してジョコ次期大統領やマルティ外相と会談した。このほか、11月のAPEC閣僚会議の機会には、ルトノ外相就任後最初の外相会談を行い、「戦略的パートナーシップ」の一層の強化及び海洋分野での協力につき一致した。

また、9月にはユドヨノ大統領が立命館大学名誉博士号の授与式に出席するため訪日するなど、活発な交流が行われた。

(3)マレーシア

ナジブ政権は、「ワンマレーシア(国民第一、即実行)」のスローガンの下、2010年に発表した「政府変革プログラム」、「新経済モデル」、「第10次マレーシア計画」及び「経済変革プログラム」を着実に実施し、民族融和、行政改革や国民福祉の充実を図っている。また、2020年までの先進国入りを目指し、国際競争力強化のため規制緩和・自由化を進めており、国内経済は投資と国内消費に支えられて安定した成長を維持している。2015年にはASEAN議長国を務める。

日本との関係では、首脳の相互訪問が実現した前年に続き、2014年も、5月に民間主催の国際セミナーに出席するためナジブ首相が訪日し、安倍総理大臣との間で首脳会談を行った。両首脳は11月のASEAN関連首脳会議の機会にも会談し、良好な両国間の協力関係を一層深めていくことで一致した。

経済面では、日本はマレーシアに対する最大の投資国であり、マレーシアへの進出日系企業数は1,400社にも上るなど、引き続き緊密な協力関係にある。

良好な二国間関係の基盤である東方政策については、これまでに約1万5,000人が日本で留学・研修を行ってきており、マレーシアでは「東方政策2.0」と称して、留学分野の拡大など、東方政策の質の検討を図っている。また、マレーシア日本国際工科院(MJIIT)をASEANにおける日本型工学教育の拠点とすべく、協力が進められている。

(4)フィリピン

フィリピンでは、アキノ大統領が任期5年目を迎えた。6月から7月にかけて、優先開発支援基金(1)の不正流用事案や、支出迅速化プログラム(2)への批判の高まり(3)などによる一時的な影響は見られたが、アキノ大統領の支持率は、12月の調査では63%と引き続き高水準にある。また、昨年の台風30号による災害の影響も未だ見られるものの、フィリピン経済も好調を維持している。

ミンダナオ和平については、3月にフィリピン政府とモロ・イスラム解放戦線(MILF)との間で包括和平合意への署名がなされ、2016年6月までに新たな自治政府を設立すべく法整備が進められている。また、4月にオバマ米国大統領がフィリピンを訪問した際に、両国の国軍間の協力関係を更に強化するための防衛協力強化協定への署名がなされた。

日本との関係については、前年に引き続き、首脳・外相間での会談が活発に行われた。安倍総理大臣は、6月にミンダナオ平和構築セミナーへの出席のため訪日したアキノ大統領との間で首脳会談を行ったほか、11月のASEAN関連首脳会議の際にも会談を行い、戦略的パートナーシップを一層強化していくことで一致した。岸田外務大臣も、デル・ロサリオ外相との間で、4月及び11月に計3回の会談を行い、地域情勢をめぐる意見交換を行った。

なお、フィリピンは、中国との南シナ海での領有権問題をめぐって、2013年に国連海洋法条約に基づく仲裁裁判を開始していたが、2014年3月、自国の主張をまとめた申述書を仲裁裁判所に提出した。日本は、フィリピンが国連海洋法条約(UNCLOS)上の手続を活用して、国際法に基づく平和的な紛争解決を目指すことは、地域における法の支配に立脚した国際秩序の維持・発展に資するものであり、これを支持するとの外務報道官談話を発出した。

(5)カンボジア

カンボジアは、メコン地域の連結性と域内の格差是正の鍵を握る国であり、南部経済回廊の要衝に位置している。2030年の高中所得国入りを目指し、ガバナンス(統治)の強化を中心とする開発政策を推進している。

日本は、1980年代後半のカンボジアの和平プロセスやその後の復興・開発に積極的に協力してきており、両国関係は良好である。2014年には、前年に両首脳により格上げされた両国間の「戦略的パートナーシップ」強化のための取組が行われた。6月に岸田外務大臣がカンボジアを訪問し、同国政府からは日本の「積極的平和主義」への支持が改めて表明された。また、両外相はカンボジアの選挙改革支援などの民主主義の定着に向けた協力、経済外交の強化、直行便就航に向けた環境整備(航空協定の実質合意)や、地域・国際場裏の課題に関する連携について一致した。9月には、外務・防衛当局間協議が行われた。2015年1月には、カンボジア訪問中の中根外務大臣政務官臨席の下、航空協定の署名が行われた。

また、カンボジアは2015年夏までASEAN対日調整国を務めており、2014年も日本とカンボジアの間でASEAN関連の各種調整が行われた。

内政面では、2013年の国民議会(下院)選挙の結果をめぐる与野党の対峙状況が継続していたが、2014年7月に与野党は政治情勢の打開に合意した。野党・救国党の国民議会登院後は、野党による政府閣僚に対する議会での質問の実施など、議会制民主主義の活性化が見られた。選挙改革に関しては、2017年の地方選挙及び2018年の下院選挙がより公正に行われるよう、必要な法整備などが進められる予定である。2015年1月には、カンボジア訪問中の中根外務大臣政務官臨席の下、航空協定の署名が行われた。

また、カンボジアは2015年夏までASEAN対日調整国を務めており、2014年も日本とカンボジアの間でASEAN関連の各種調整が行われた。

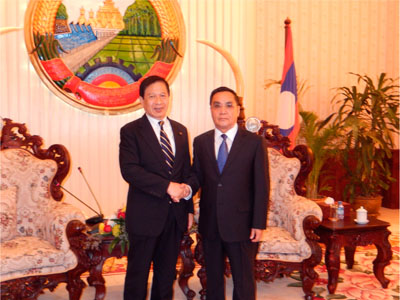

(1月15日、カンボジア)

(6)シンガポール

人民行動党(PAP)が率いるシンガポールの政治体制は引き続き安定しているが、近年では国民の政治意識に変化も見られる。シンガポール政府もこれまでの積極的な外国人受入れ政策の一部見直しを始めるなど、国民の関心が高い問題への対応を進めている。2014年のナショナル・デーのリー・シェンロン首相による演説では、大学教育以外の教育制度の充実、高齢者層(建国世代)及び低所得者層への支援の拡大、住宅事情改善などが重要な課題として掲げられた。また、いわゆる「第4世代」といわれる次世代の指導者候補の起用を進めるなど、世代交代にも着手している。

日本との関係では、前年に引き続き、極めて活発な要人往来が行われた。5月には安倍総理大臣が2年連続でシンガポールを訪問し、シャングリラ・ダイアローグでの基調演説を通じて、日本の安全保障政策を広く国際社会に発信したほか、リー・シェンロン首相との首脳会談では両国の一層の協力強化を確認した。両首脳は、11月のG20サミットの際にも会談を行った。また、10月にはシャンムガム外相兼法相が来日し、岸田外務大臣との外相会談では、2016年の両国外交関係樹立50周年に向けて一層連携を強化していくことで一致した。

経済面では、多くの日系企業がシンガポールに地域統括拠点を設置しており、インフラなどの分野でも両国企業の連携が進んでいる。また、両国は「21世紀のための日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラム(JSPP21)」を通じて、開発途上国に対して共同で技術協力を行っている。なお、11月には、政府や民間有識者などが参加して「日・シンガポール・シンポジウム」が開催されるなど、知的交流や文化交流も活発である。

(7)ラオス

ラオスは、中国、ミャンマー、タイ、カンボジア及びベトナムの5か国と国境を接し、メコン連結性の鍵を握る内陸国である。その地理的制約と過去の内戦などの影響から経済発展が遅れていたが、近年、インドシナ半島の中央に位置する地理上の優位性に着目した域内物流の拠点化など、連結性向上による経済発展を目指している。また、人民革命党の一党支配体制の下、内政は概して安定している。経済面でもGDP成長率7.6%(2013/14ラオス会計年度、ラオス計画投資省)を達成し、電力、鉱物資源がけん引する形で、堅調な経済成長を維持している。

日・ラオス関係は伝統的に良好な「包括的パートナーシップ」関係である。特に最近では、日系企業のラオスに対する関心が高まってきており、2014年7月には日本貿易振興機構(JETRO)事務所が開設されるなど、これまでの開発協力のみならず、民間投資を含む経済面での交流も活発化している。また、人的交流を一層促進させるべく、ラオス訪問中の中根外務大臣政務官臨席の下、2015年1月に航空協定の署名に至った。さらに、2015年には日ラオス外交関係樹立60周年を迎えることから、両国で連絡調整会議を設置し、同周年を盛大に祝すべく種々の準備が進められた。

(8)ミャンマー

ミャンマーは、2011年の民政移管以降、テイン・セイン大統領の下、民主化、国民和解、経済改革、法の支配の強化などの改革を進めてきている。2014年も、翌年の総選挙という内政上の大きな山場に向け、憲法の改正について審議する憲法改正実現委員会の設置、政府と少数民族勢力との停戦に向けた対話の実施など、国内の改革に向けた一定の取組が見られた。

ミャンマーは、中国とインドとの間の地理的な要衝に位置し、発展への潜在力が高い。また、ミャンマー国民は概ね親日的であり、日本企業の関心も高い。こうした点を踏まえ、日本はミャンマーの改革努力を後押しすることにより、同国が地域の繁栄と安定に貢献する国として発展していくことを期待している。特に、2014年は日・ミャンマー外交関係樹立60周年に当たり、様々な交流行事が実施され、両国間の友好関係にとって象徴的な1年となった。また、同年、ミャンマーは1997年のASEAN加盟後初めて、ASEAN議長国を務めた。

こうした中、3月及び8月には岸田外務大臣がミャンマーを公式訪問した。11月には、安倍総理大臣がASEAN関連首脳会議出席のため、前年に引き続きミャンマーを訪問し、ミャンマー政府による改革努力を日本として官民をあげて支援していくことを表明した。これらにより、外交関係樹立60周年を迎えた日・ミャンマー関係の発展に向け、対話と協力関係の強化が図られた。また、8月には、ミャンマーにとって初の本格的な自由化型の投資協定として日・ミャンマー投資協定が発効した。開発協力については、2013年の安倍総理大臣訪問の際に表明した510億円の円借款と総額400億円の無償資金協力・技術協力は、2014年3月の岸田外務大臣のミャンマー訪問までに交換公文署名又は実施に至った。また、4月から11月の首脳会議までに、新たに総額1,242億円の円借款供与を表明した。さらに、外務省は、ミャンマーの改革のためには独立以来の懸案である少数民族との和解が不可欠との観点から、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、笹川陽平日本政府代表・ミャンマー国民和解担当と連携しつつ、ミャンマー政府と少数民族勢力との和平プロセスを後押ししている。2014年1月には、和平プロセスの進捗状況に合わせて、日本政府として今後5年間で100億円の支援を行う用意があることを発表した。

(9)タイ

タイは、メコン地域の中心に位置し、東南アジア諸国の主要国の1つとして、日本とは「戦略的パートナーシップ」関係にある。また、長年にわたる投資の結果、多くの日本企業が活動しており、今日では地球規模でのサプライチェーンの一角として、日本経済にとって欠くことのできない存在になっている。

2006年のクーデターによって政権の座を追われたタクシン元首相を支持する世論と同元首相を糾弾する世論に社会が深く分断される中、2013年から2014年にかけて、デモ活動や暴力事件が政府機能や市民生活に影響を及ぼす状況が続いた。これを受け、事態を収拾するとして2014年5月に軍部中心のクーデターが発生した。軍政によって官選議会と暫定内閣が設置され、新憲法起草プロセスが開始されたが、戒厳令の継続的適用や言論統制、人権抑圧に対する懸念が国内外から示されている。また、軍政が示した民政復帰に向けたロードマップでは2015年内の新憲法の制定とその後の議会選挙の実施が想定されているが、流動的な要素が多い。

日・タイ両国間では、皇室・王室の緊密な関係を礎に、政治面、経済面を含む様々なレベルで交流が行われている。タイの安定化・民政復帰を後押しし、両国関係を深めるため、2014年10月のアジア欧州会合(ASEM)第10回首脳会合、11月のASEAN関連首脳会議の際に日・タイ首脳会談が、9月の国連総会の際には日・タイ外相会談がそれぞれ行われ、11月にはプラウィット副首相兼国防相が訪日した。

また、2013年に日本がタイ人短期旅行者に対する査証免除措置を開始した結果、2013年通年のタイ人訪日者数は前年比で7割強増の約45万人に増加した。

(10)ベトナム

ベトナムは、南シナ海のシーレーンに面し、中国と長い国境線を有する地政学的に重要な国である。また、東南アジア第3位の人口を有し、中間所得層が急増している将来の有力な市場でもある。2020年までの工業国化を目指し、2000年代後半以降の国内経済の停滞からの脱却を図るべく、インフラ整備や投資環境の改善を通じた外資誘致、また、不良債権処理や国有企業改革といった改革を進めている。

内政面では、前年に続き11月の国会において、閣僚などに対する信任投票が実施された。また、前年の国会において採択された憲法改正案で、ベトナム共産党が人民の監督を受け、人民に対して責任を負うとの規定が新設されており、共産党指導部においても信任投票が行われるべく準備が進められている。こうした動きは、共産党が国民からの支持を得ることの重要性を意識しつつあることを示していると見られる。

2014年5月の南シナ海(西沙諸島周辺海域)における中国による石油リグ設置を契機に中越関係は緊張した。7月のリグ撤去後もベトナムには中国に対する警戒感があると見られる。

日本との関係では、2014年3月にサン国家主席が国賓として訪日し、二国間関係を「広範な戦略的パートナーシップ」に格上げすることで一致した。また、その他の首脳や閣僚の相互訪問も多数実施され、政治レベルでの信頼関係も深まった。7月には岸田外務大臣がベトナムを訪問して、日越協力委員会第6回会合などを実施した。その際、農業、裾野産業育成、エネルギー、人材育成等で協力を強化することで一致し、ベトナムの海上法執行能力強化のため日本から中古船舶や関連機材の供与を表明した。

また、日本はベトナムにとっての最大の政府開発援助(ODA)供与国であり、第2の投資国となっている。

(11)東ティモール

東ティモールは21世紀初の独立国家として、国際社会の支援の下で平和と安定を実現し、ルアク大統領、グスマン首相の下、民主主義に基づく国づくりを実践してきている。現在、2011年に策定された戦略開発計画(2030年までの開発政策の長期的指針)に基づき、紛争後の復興から本格的な開発の段階へ移行中である。2014年7月には、首都ディリでポルトガル語諸国共同体(CPLP)サミットが開催され、東ティモールは初めて国際会議のホスト役を務めた。

日本は、紛争後の復興から本格的な開発という新たな段階に移行した東ティモールの努力を引き続き全面的に後押しするとともに、国際場裏でも緊密な協力を続けている。また、東ティモールが目標とする円滑なASEAN加盟の方針を支持しており、その実現に向けて人材育成などを支援している。

両国間の要人往来も引き続き活発であり、5月には、三ツ矢外務副大臣が東ティモールを訪問した。東ティモールからも、4月にはデ・ソウサ公共事業相、サビノ農業水産相が訪日した。その後もナシメント国民議会第一副議長や国民議会の視察団が訪日し、日本側政府要人などと面会や意見交換を行った。

~初めての派遣、海上保安庁の航空機ガルフV~

2014年3月8日からマレーシア航空機(MH370便)が消息不明となっている事案に関して、マレーシア政府からの要請を踏まえ、11日、日本は、外務省、防衛省、海上保安庁及びJICAから成る国際緊急援助隊の派遣を決定しました。

ここでは、国際緊急援助隊の枠組みでは初めて派遣された海上保安庁航空機ガルフVの活動についてご紹介します。海上保安庁は、3月12日から4月4日の間、ガルフV1機及び職員延べ28人を派遣し、クアラルンプール(マレーシア)及びパース(オーストラリア)を拠点に、マレー半島東方海域を2回、インドネシア・ジャワ島南側海域を4回、オーストラリア・パース西方海域を5回にわたり、懸命に捜索活動を行いました。しかし、残念ながら消息不明機を発見するには至りませんでした。

マレーシアでの捜索救助活動を紹介しますと、マレーシア航空救難調整本部の職員と日本の航空機の捜索区域の策定に関する連携・協力をしたほか、当庁航空機にマレーシア海上法令執行庁職員2人が同乗し共同で捜索を実施するなど、現地機関と連携協力を密に取りながら活動を行いました。

また、マレーシア及びオーストラリアでは、現地メディアや海外メディアを通じて、日本の活動が広く取り上げられ、現地の行く先々で支援活動に対する感謝の言葉(例:マレーシア航空救難調整本部「オールジャパンで来てくれて嬉しい。」、航空代理店「捜索活動に当たる日本の支援を出来て光栄。」)を頂くとともに、現地政府からもその活動に対して感謝の意を頂きました。

最後に、現地の大使館、総領事館、JICA事務所など多くの方々からのご支援、そして、オールジャパンとして活動した国際緊急援助隊のチームワークに感謝致しますとともに、当該マレーシア航空機が一刻も早く発見されることを願っております。

海上保安庁警備救難部管理課 東城 英雄

(国際緊急援助隊先遣隊)

1 国会議員の裁量によって使途が決定される基金

2 行政機関の枠を超えた予算の執行を認める政策

3 7月に、最高裁が同プログラムに基づいて実施された措置の一部について違憲判決を下した。