4 南アジア

(1)インド

インドは東南アジアと中東の中間、ユーラシア大陸の中央という地政学的に重要な地域に位置し、世界第2位の人口を擁する巨大な市場と膨大なインフラ需要を有するアジア第3位の経済規模の新興経済大国である。また、世界最大の民主主義国として、日本と民主主義、法の支配といった普遍的価値観を共有している。

5月、総選挙において与党だった国民会議派が大敗を喫し、インド人民党(BJP)が単独過半数を確保する歴史的な勝利を収め、モディ・グジャラート州首相が新たに首相に選出された。

経済面では、2014年度に入り、モディ首相への期待感から、株価上昇に加えて、消費や生産にもようやく回復が見られ、国内経済の展望に明るさが戻りつつある。2015年1月30日、2014年度のGDP成長率は、前年度比7.4%増となる見通しが発表された。

外交面では、モディ首相は、自身の就任式に近隣諸国の首脳を招待するなど南アジア地域諸国との関係改善に意欲を示している。その他主要国についても、日本、米国、中国を含む各国と首脳会談を実施するなど関係強化を図っており、ますます国際場裏での影響力を増している。

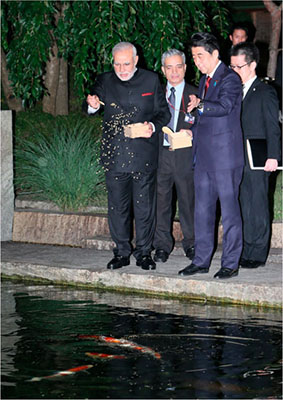

日本との関係については、2014年1月、安倍総理大臣がインドを訪問し、シン首相と首脳会談を行うとともに、インドの共和国記念日式典に日本の総理大臣として初めて主賓として出席した。モディ政権成立後は、9月にモディ首相が、就任後、南アジア域外での初の二国間訪問先として日本を訪問した。その際、安倍総理大臣との間で首脳会談を実施し、日・インド関係を「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」に格上げすることで一致した。この訪問では、モディ首相は京都も訪れ、安倍総理大臣と非公式の夕食会を行った。さらに11月、ブリスベン(オーストラリア)でのG20サミットの機会にも、首脳会談が行われた。一連の首脳会談では、日・インド両国間での政治・安全保障、経済・経済協力、人的交流、地域・地球規模の課題など様々な分野での協力関係強化の重要性が確認された。特に、経済分野では、今後5年で日本からインドへの直接投資や日本企業進出数を倍増させることを両国の共通目標とすることを発表した。また、2015年1月には、岸田外務大臣が12月の再任後初めてとなる外国訪問でインドを訪問し、スワラージ外相との間で日印外相間戦略対話を実施した。

(2)パキスタン

パキスタンは、アジアと中東を結ぶ要衝にあり、その政治的安定と経済発展は地域の安定と成長に重要な意義と影響力を有するとともに、国際テロ対策の最重要国である。また、約1.8億人の人口を抱え、経済的な潜在性は高い。しかし、イスラム過激派のテロによる治安の悪化、電力不足を含む経済の低迷や深刻な財政状況への対応は、引き続きシャリフ政権の最重要課題である。

治安面では、シャリフ首相は、就任以来一貫して「パキスタン・タリバーン運動(TTP)」との対話を追求してきたが、6月にTTPがカラチ国際空港を襲撃したことを受け、パキスタン軍による北ワジリスタン管区などにおける軍事勢力掃討作戦を開始した。これに対し、TTPを始めとする武装勢力は報復を繰り返しており、12月にはペシャワールの学校を襲撃し、130人以上の子供を虐殺した。シャリフ首相は、テロ撲滅のための軍事作戦を本格化させており、治安情勢は当面予断を許さない。

政治面では、8月から一部野党が、2013年の総選挙に不正があったとして、大規模な反政府デモを開始した。12月にようやく収束したものの、反政府デモの長期化は、治安改善や経済改革といった課題に対する現政権の取組の進捗に影響を与えた。

外交面では、インド及びアフガニスタンにおいて誕生した新政権との関係強化が課題である。インドについては、モディ・インド首相が就任宣誓式にシャリフ首相を招待するなど、関係改善の兆しも見られたが、8月以降、カシミールにおけるインド・パキスタン両軍の越境攻撃が激化し、関係は冷え込んだ。アフガニスタンについては、2014年末の国際治安支援部隊(ISAF)のアフガン撤収を踏まえ、両国が協力して国境地域の治安の改善に努めることが重要である。

経済面では、2013年9月以来IMFプログラムの下での構造改革が行われているが、8月の大規模反政府デモの影響もあり、経済改革のペースに鈍化が見られた。マクロ経済指標は概ね改善しているが、2014年度の経済成長率は4.3%程度にとどまる見通しである。

日本は、シャリフ政権による経済・財政改革及び治安改善に向けた努力を支持しており、パキスタンが穏健イスラム国家として安定的に発展するために改革努力を今後とも支援していく考えである。

(3)バングラデシュ

イスラム教徒が国民の約9割を占めるバングラデシュは、ベンガル湾に位置する民主主義国家であり、インドとASEANの交点としてその地政学的重要性も高い。

内政面では、2014年1月に5年ぶりの総選挙が行われたが、野党が選挙をボイコットしたため、与党アワミ連盟が大勝を収め、ハシナ・アワミ連盟総裁が首相に再任された。2015年に入り、野党ボイコット選挙1周年を機に与野党の対立が激化し、治安が悪化している。

経済面では、後発開発途上国ではあるものの、繊維品を中心とした輸出が好調で約6%の経済成長率を維持し堅調に成長している。また、人口1億5,000万人以上を抱え、安価で質の高い労働力が豊富な生産拠点及び高いインフラ整備需要など、潜在的な市場として注目を集め、進出する日系企業数は61社(2005年)から223社(2015年1月)に増加している。一方、海外移住者や出稼ぎ労働者からの海外送金が重要な外貨獲得手段であり、名目GDPの1割弱を占めている。また、電力・天然ガスの安定した供給やインフラ整備が外国企業の投資にとって課題となっている。

日本との関係については、3月に岸田外務大臣がバングラデシュを訪問し、アリ外相との間で日・バングラデシュ外相会談を実施した。また、5月にハシナ首相が公賓として訪日し、9月には安倍総理大臣がバングラデシュを訪問し、短期間の間に両首脳の相互訪問が実現した。特に、安倍総理大臣のバングラデシュ訪問には多くの経済人が同行し、両国の経済関係の発展を象徴する訪問となった。2度の日・バングラデシュ首脳会談を通じ、両国は平和、民主主義、人権及び法の支配といった共通の価値にもとづいた「包括的パートナーシップ」の下で密接に協力していくこととなった。

同パートナーシップの下、日本は、バングラデシュに4年から5年を目処に円借款を中心とする最大6,000億円の支援を表明し、インフラ整備・地域連結性向上を目的としたベンガル湾産業成長地帯構想(BIG-B)の推進について協力することが確認された。また、2015年国連安全保障理事会非常任理事国選挙に関し、バングラデシュは、日本との極めて友好な二国間関係を踏まえて、自国の立候補を取り下げ、日本を支持することを表明した。

(4)スリランカ

スリランカは、インド洋のシーレーン上の要衝に位置し、その地政学的及び経済的重要性が注目されている伝統的な親日国である。

内政面では、2009年の内戦終結後(4)、国民和解が重要な課題となっており、国際社会も高い関心を有している。スリランカ政府は、民族問題の政治解決などを目指す「過去の教訓・和解委員会」報告書の勧告の着実な実施を含め、多様な方法で国民和解の促進を目指している。

2014年12月、ラージャパクサ大統領は大統領選挙の実施を決定。2015年1月8日に大統領選挙が実施され、前保健相でもあるシリセーナ野党統一候補がラージャパクサ大統領を破り、新大統領に就任した。就任後、シリセーナ大統領は統一国民党党首のウィクラマシンハ総裁を新首相に任命した。新政権は、大統領権限の縮小を目指す憲法改正や汚職追及等の改革実現を目指す一方、国民和解実現に向けて国際社会とも対話・協力を進めつつ国内的措置を講じる姿勢を表明している。

経済面では、スリランカでは近年7%以上の経済成長率を維持しており、1人当たりのGDPは2013年に3,280米ドルを記録し、同国の地政学的重要性やインド市場へのアクセスを踏まえ更なる高成長が期待されている。

日本との関係については、9月、安倍総理大臣が、日本の総理大臣としては24年ぶりにスリランカを訪問し、首脳会談では、両国の関係を「海洋国家間の新たなパートナーシップ」に発展させることで一致した。また、安倍総理大臣の訪問には、多数の経済人が同行し、ビジネス・フォーラムを実施するなど日・スリランカ間の経済関係を強化する契機となった。

(5)ネパール

ネパールでは、2006年の包括的和平合意を受けて、2008年に第1回制憲議会が招集されたが、主要政党間の対立により憲法制定作業は難航した。2014年2月に新政権が発足し、引き続き、憲法制定に向けた議論が行われているが、連邦制の導入や統治制度などについて、制憲議会内での各勢力の対立が続いており、当初期限としていた2015年1月22日までの憲法制定は実現できなかった。

日本とネパールは、日本が長年主要援助国であることに加え、皇室・旧王室関係や登山などの各種交流を通じた伝統的な友好関係を有している。これまで、選挙支援、法制度整備などを通じて、ネパールの民主主義の定着を支援している。

10月には、パンディ外相が日本を訪問し、岸田外務大臣との間で日・ネパール外相会談を行い、両国の外務省間政務協議の立ち上げで一致した。また、日本側からネパールの民主化定着に向けた取組への継続的な支援を表明し、インフラ整備、軍縮・不拡散、人的交流、防災、国連安保理改革などの分野で協力を更に進めていくことで一致した。

(6)ブータン

ブータンは2008年に王制から立憲君主制に平和裏に移行し、現在はトブゲー政権の下で民主化定着のための取組が行われている。政府は国民総幸福量(GNH)を国家運営の指針とし、第11次5か年計画(2018年終了)の課題である経済的な自立、食料生産、若者の失業率低下などに取り組んでいる。

日本との関係については、2011年のブータン国王王妃両陛下の国賓としての訪日を機に、日・ブータン間の交流は様々な分野とレベルで活発になっている。6月には、1986年の国交樹立以来初の日本政府招へいによるブータン首相の公式訪問として、トブゲー首相が日本を訪問した。安倍総理大臣との間で日・ブータン首脳会談が行われ、両首脳は、外務省局長級協議の立ち上げや国際場裏を含めた多様な分野での両国の友好関係強化で一致した。

(7)モルディブ

インド洋の島嶼国であるモルディブは、GDPの約3割を占める漁業と観光業を中心に経済成長を実現している。2011年には後発開発途上国を卒業し、1人当たりのGDPは約6,600米ドル(2013年)にまで増加した。内政面では、3月に、国会議員選挙が行われ、ヤーミン大統領の与党モルディブ進歩党が過半数の議席を獲得し、政権基盤を安定させている。

日本とモルディブの関係については、4月、1967年の国交樹立以来初のモルディブ大統領の公式訪問として、ヤーミン大統領が日本を訪問し、安倍総理大臣との間で日・モルディブ首脳会談を行った。その際、ヤーミン大統領から、地上デジタル放送の日本方式を採用することが表明され、南アジアにおいて日本方式が採用される初めてのケースとなった。

日本は、世界最大の民主主義国であり、アジア第3位の経済大国であるインドとの関係強化に積極的に取り組んでいます。本特集では、ダイナミックに展開する日・インド二国間関係を紹介します。

日本は、2000年に、「日印グローバル・パートナーシップ」の構築に合意して以来、インドとの関係強化に取り組んできました。その中心にあるのが、ほぼ毎年両国首脳が相互に訪問する形で行われている年次首脳会談です。最近では、2014年1月、安倍総理大臣が日本の総理大臣として初めてインド共和国記念日行事の主賓として招待され、インドを訪問、9月にはモディ・インド首相が5月の首相就任後、近隣諸国以外の初めての訪問先として訪日しています。このような首脳間の固い信頼関係の下、政治・安全保障分野での協力が進展しています。例えば、次官級「2+2」対話、局長級日米印協議などの様々な対話や、二国間、さらには日米印による海上共同訓練などの協力・交流も活発です。

アジア第2位と第3位の経済規模を有する日本とインドの間には、両国の経済関係を一層発展させる大きな余地が残されており、日本は、インドとの戦略的な経済関係の構築に努めています。例えば、2011年に日印包括的経済連携協定を発効させたほか、円借款を通じた大型インフラの整備や、日本企業によるインドへの投資促進に向けた協力を進めています。

日本とインドは、ライフサイエンス、基礎物理や宇宙など幅広い分野にも協力関係を広げています。9月のモディ首相訪日時に最先端分野での協力促進に合意し、10月に日・インド科学技術協力合同委員会を開催しています。

2012年の日・インド国交樹立60周年の文化行事などを通じた文化面での相互理解も深まっており、大学交流や地方自治体交流も活発です。また、2014年7月、日本がインド国民に対する短期滞在数次ビザの発給を開始したことで、人的交流の一層の拡大が期待されます。

今後も日本とインドが特別なパートナーとして、二国間のみならず、南西アジア地域、さらには、国際社会の平和、安定及び繁栄に貢献できるよう、一層の関係強化に取り組んでいきます。

4 スリランカでは1983年から2009年まで25年以上にわたり、スリランカ北部・東部を中心に居住する少数派タミル人の反政府武装勢力であるLTTEが、北部・東部の分離独立を目指し、政府側との間で内戦状態にあった。