第Ⅰ部 新型コロナウイルス感染症の感染拡大と日本の取組

第75回国連総会一般討論演説に臨む菅総理大臣(2020年9月26日)(写真:内閣広報室)

1.人間の安全保障に対する危機と日本の対応

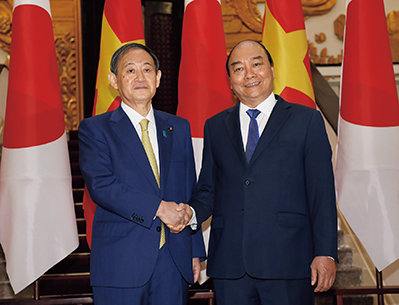

就任後初めての外遊でベトナムを訪問した菅総理大臣(2020年10月)(写真:内閣広報室)

2020年は、新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の感染拡大が世界全体に大きな影響をもたらした一年になりました。新型コロナの感染拡大は、人種、民族、宗教、文化、先進国・開発途上国の別なく、地球上のすべての人々の生命と生活に重大な影響を及ぼしており、人間の生存、生活、そして尊厳を脅かし、人間の安全保障に対する危機となっています。日本が従来から推進してきた、人間の安全保障の理念に基づいて、誰一人取り残さないための国際社会での連携した対応がこれまで以上に求められています。日本は、この考え方に基づき、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成を目指して、①喫緊(きっきん)の課題である感染症危機の克服、②将来の健康危機への備えにも資する保健・医療システムの強化、③より幅広い分野での健康安全保障を確実にするための環境の整備という総合的な取組を推進しています。そのために、日本は、保健・医療システムの脆弱(ぜいじゃく)な国に対し、1,700億円を超える保健・医療分野での支援を実施するとともに、アジア太平洋地域を中心とする途上国の経済活動を支えるため、2年間で最大5,000億円の新型コロナ危機対応緊急支援円借款を創設し、かつてないスピードで支援を行いました。

(1)日本の取組

ア.二国間支援

第一に、日本は、新型コロナ対策のための二国間支援として、保健・医療体制が脆弱な開発途上国に対する総額480億円の無償資金協力による保健・医療機材の供与を決定しました。各国政府と中長期的な保健・医療体制強化に必要な機材について協議の上、2020年7月末以降順次、X線撮影装置、サーモグラフィ、救急車などの機材が現地に到着し、活用されています。また、総額15億円の新たな技術協力により、中長期的な保健・医療体制強化のための人材育成等の能力構築支援を実施しました。加えて、既に実施中の技術協力プロジェクトの中でも、現地カウンターパート機関と連携し、医療従事者の感染防御や施設内感染対策等の研修や医療関連資機材供与を含む体制整備を行いました(2020年に実施した無償資金協力などの具体的なエピソードは「特集」を、ASEAN感染症対策センターについては「開発協力トピックス」を参照)。

2020年4月には、新型コロナ感染者が発生している諸国に対するアビガン錠供与のための緊急無償資金協力を決定し、2020年12月31日までに45か国に供与しました。

また、今回のパンデミックが各国に甚大(じんだい)な経済的打撃を与えていることから、日本政府は、途上国の経済活動の維持・活性化支援のために2年間で最大5,000億円の新型コロナ危機対応緊急支援円借款の枠組みを創設しました。2020年12月1日現在で、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、インドおよびモルディブなど、アジア太平洋諸国を中心とした途上国に対して、必要な経済対策を講じるための資金を機動的に供給しています。日本は今後も、短期的な支援にとどまらず、中長期的観点から、途上国の強靱(きょうじん)な保健・医療システムの構築や経済活動の維持・活性化のための支援などを実施していきます。

イ.国際機関を通じた支援

ラオスに対する2020年6月の無償資金協力「経済社会開発計画」で供与する保健医療関連機材の引渡式に臨む茂木外務大臣及びサルムサイ・コンマシット外務大臣(2020年8月)

ミャンマーでの医療機材の引渡式の様子(2020年8月)

2020年6月、日の丸が表示された支援物資(パスタや小麦粉など)がリビアのトリポリ港に到着。WFP職員の手でリビア全土に向けて食糧が配送される様子をWFPリビア事務所が日本への感謝のメッセージと共にツイッタービデオ注2で配信。

第二に、日本は、国際機関を通じた新型コロナ対策支援を実施しています。日本は、2020年3月末までに、世界保健機関(WHO)や国連児童基金(UNICEF)など5つの国連機関および国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)を通じ、1.4億ドルを拠出し、緊急支援を行いました。また、開発途上国において緊急支援等を行っている国連機関や国際開発金融機関(MDBs)注1を含む国際機関および世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)やGavi(ガビ)ワクチンアライアンス、ユニットエイドなどの多国間基金を通じ、感染拡大防止、医療提供体制の整備、ワクチン・治療・診断への公平なアクセスの確保のための支援を行いました(ワクチン開発・普及を巡る国際的な取組についてはオ.を、グローバルファンドやGaviについては用語解説を、Gaviでの日本人職員の活躍については特集「世界各地で活躍する国際機関日本人職員」を参照)。

国際機関を通じた支援では、それぞれの分野での専門性と実績を有している国際機関と連携することで、二国間支援の実施が難しい国や地域を含め、必要な支援を迅速に行うことができます。例えば、新型コロナ感染症の感染拡大によってもたらされた社会・経済的な影響として、世界の飢餓(きが)人口が大幅に増加していることから、「ワクチンを得る日まで、食料が混沌(こんとん)に対する最良のワクチン」とのスローガンを掲げる国連世界食糧計画(WFP)への拠出を通じて、アフリカ、中東、アジアにおける食糧支援を行いました(WFPでの日本人職員の活躍については特集「世界各地で活躍する国際機関日本人職員」を、WFPを通じた日本の支援については「食料支援と栄養改善への取組」を参照)。

また、UNICEFを通じた支援では、アジア大洋州、アフリカ、中東諸国などを対象に保健従事者や自治体職員への感染予防に関する技術支援を行ったほか、消毒液・石鹸(せっけん)などを供与しました。また、ケニアやタンザニアにおいては、日本企業と連携し、簡易トイレの設置や衛生指導なども行っています。さらに、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を通じてはバングラデシュ・コックスバザールの避難民キャンプを含む、アジア、中東地域の17か国の難民・避難民等に対する支援を、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じてはパレスチナ難民患者のための診療所などに対する感染症予防対策支援などを、それぞれ実施しました(UNHCRを通じた支援については「国際協力の現場から」を参照)。

さらに、世界銀行グループの国際金融公社(IFC)は、民間企業による新型コロナワクチン・薬を含む保健・医療物資の製造・供給に係る投資を喚起するため、Global Health Platformを立ち上げました。日本は、IFCへの拠出を通じ、同Platformの案件形成や途上国民間企業等への技術支援を後押しすることを表明しました。

ウ.NGOによる支援

バングラデシュのバゲルハット県で感染症予防のための手洗い啓発活動を行う様子(写真:特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン)

日本のNGOもまた、ODA資金を活用して、様々な感染症対策支援を行っています。日本NGO連携無償資金協力では、事業関係者へのマスク、消毒液等、衛生用品の供与や、新型コロナ予防のための各種研修、啓発(けいはつ)事業を支援しました。また、ジャパン・プラットフォーム(JPF)においても、新型コロナ対策緊急支援プログラムを立ち上げ、複数国で感染症対策支援を実施したほか、感染が拡大している地域で発生した自然災害に際し、新型コロナ感染症対策支援を含む緊急人道支援を実施しました。例えば、本年5月下旬に発生したサイクロン「アンファン」により被災したバングラデシュ南部への被災者支援において、現地は新型コロナが感染拡大傾向にあり、被災による衛生環境の悪化から更なる感染拡大の懸念がありました。そこで、被災地に対して一般的な感染症予防の啓発に加え、新型コロナに対する啓発活動と石鹸(せっけん)・マスクの配布を実施し、被災者の感染予防対策を行いました(JPFについては「難民・避難民支援」および「ジャパン・プラットフォーム(JPF)」も参照)。

エ.国際社会での議論および諸外国による取組

UNICEFのミャンマーにおける手洗い支援

住民に衛生用品を配布する伊藤UNHCRシリア事務所長(中央)

モンゴルを訪問し、エンフタイワン・モンゴル外務大臣と会談した茂木外務大臣(2020年10月)

国連は、新型コロナの感染拡大を受け、3月に医療体制が脆弱(ぜいじゃく)な開発途上国などへの「新型コロナウイルスに関するグローバル人道対応計画(GHRP:Global Humanitarian Response Plan Covid-19)」を発表し、2020年4月から12月までに、脆弱な国および地域向けに20億ドル(その後7月に103億ドルに追加修正)の支援を要請しました。

5月、EUの主催により、ワクチン・治療・診断の開発および公平なアクセスの確保等のための資金拠出を呼びかける首脳級の会合である新型コロナウイルス・グローバル対応サミットが開催されました。主催者のEUのほか、日本、英国、フランス、ドイツ、ノルウェー、カナダ、イタリア、スペイン、サウジアラビアをはじめとする約30か国の首脳と約10か国の閣僚、国連事務総長やWHOなどの国際機関の長、世界経済フォーラムおよびビル&メリンダ・ゲイツ財団などの市民社会・企業の代表が出席またはビデオメッセージを寄せました。日本からも安倍総理大臣(当時)がビデオメッセージを通じて参加し、日本が国内外において治療薬・ワクチンの開発を推進していること、それらへの公平なアクセスが重要であること、医療体制の脆弱な途上国に対し保健システム強化のための支援を拡充していることを強調し、日本としてこれらの分野において応分の貢献を行うことを表明しました。

G20においては、3月に議長国サウジアラビアの呼びかけで初のG20首脳テレビ会議が開催され、各国内の経済状況や感染拡大防止策について議論が行われました。また、3月、4月、7月、10月、11月にG20財務大臣・中央銀行総裁によるテレビ会議が開催され、9月には、G20財務大臣・保健大臣合同テレビ会議が開催されました。これらにおいて、世界経済の回復や感染拡大防止に向けた国際的な支援策について議論が行われ、G20行動計画およびその更新版のとりまとめがなされました。日本は、新型コロナを克服するため、ワクチンや薬の開発のみならず、これらを大量生産し、途上国を含め世界中に普及させる必要性を指摘し、その一環で治療薬等に係る特許の使用許諾を迅速に進める仕組みとして特許プール構想を提案してきました。こうした日本の提案も受け、G20行動計画の更新版では、ワクチン・薬の開発・製造・普及に向けた包括的取組と特許プール(知的財産権に係る自主的なライセンス供与)への支持、そして、UHCを資金面から支えることの重要性が確認されています。そのほか、貿易・投資、エネルギー、農業といった各分野の担当大臣会合、各種作業部会でも新型コロナへの対応や復興に関し議論が行われました。

11月のG20リヤド・サミットでは、菅総理大臣から、新型コロナへの対応において、治療・ワクチン・診断への公平なアクセス確保と、そのための多国間協力の枠組が重要であること、G20が特許プールへの支持に合意することが重要である旨述べ、また、日本はACTアクセラレータ立ち上げの共同提案や、COVAXファシリティ(COVID-19 Vaccine Global Access Facility)への支援など多国間協力を推進していくことを述べました(COVAXファシリティについては用語解説を、ワクチンの開発・普及を巡る国際的な取組については次項オ.も参照)。

G7においても、3月および4月の2度にわたって臨時の首脳テレビ会議が開催され、各国内の経済状況や感染拡大防止策について意見交換を行いました。首脳間では、新型コロナへの対応に際し、国際社会が一丸となった取組が求められていることを確認しつつ、ワクチン等の開発に向けた協調を促進していくこと、経済の下方リスクへの備えのため、あらゆる政策的手段を用いることなどで一致しました。また、3月の首脳レベル会議の議論を踏まえ、同月、G7外相会合でも連携が確認されました。さらに、5月には新型コロナに関する米国主催関心国外相会合も開催され、茂木外務大臣から、関係国間の連携の重要性を指摘した上で、国際社会の対応についての検証、各国による自由、透明、迅速な形での情報や知見の共有、保健体制が脆弱な途上国に対する中長期的な視点を持った支援の必要性を強調し、各国から賛同を得ました。

10月末にはOECD閣僚理事会がテレビ会議形式で開催され、菅総理大臣がビデオメッセージで開会演説を行ったほか、西村経済財政政策担当大臣、鷲尾外務副大臣、宗清経済産業大臣政務官が参加しました。同理事会ではコロナ危機からの回復にあたり、多くの国から途上国支援を含め国際協力・連携の重要性が改めて強調され、また回復は「より良い回復」でなければならない点が指摘されました。菅総理大臣からは、(1)コロナ禍における国際連携・協力の重要性を強調し、(2)感染拡大防止と社会経済活動の回復の両立に向けOECDが政策協調の場として果たす役割に期待する旨述べた上で、(3)デジタル化や人の往来の再開に向けた我が国の取組を発信しました。

主要ドナーも保健、医療、人道、経済・社会支援を含む様々な緊急対応支援策を打ち出しました。米国は、120か国以上の途上国を対象に緊急対応支援を表明しました。EUは、5月の新型コロナウイルス・グローバル対応サミットを開催したことに加え、EUおよび加盟国等の資金を統合し、「チーム欧州」として、近隣の西バルカン、中東、アフリカ地域を中心に緊急対応支援を表明しました。「チーム欧州」の一員であるフランスは、アフリカ、海洋地域、中近東からなる優先援助地域に対する緊急対応支援を表明し、ドイツは、2020年開発援助予算をコロナ支援に振り向ける等により、保健医療や食料安保対策、避難民支援、人道支援策等を打ち出しました。また、英国は、6月にグローバル・ワクチンサミット2020(Gavi第3次増資会合)を主催し、同会合では途上国を含む世界全体におけるワクチンへの公平なアクセスを確保するための国際的枠組み(COVAXファシリティ)が立ち上げられました。オーストラリアは近隣の大洋州地域を中心とした緊急対応支援策を打ち出しました。

中国は、国内の感染拡大が落ち着き始めた2020年3月以降、感染が拡大している諸国向けの医療物資提供等の支援を本格化しました。たとえば、中国国務院が2021年1月に公表した白書「新時代の中国の国際開発協力」では、150か国および10の国際機関に対し緊急支援を提供した旨が記載されています。

世界規模で甚大(じんだい)な影響を与える感染症の対策において、専門的知見を有するWHOなどの国際機関を中心として各国が協力していくことが重要です。日本としては、5月のWHO総会で採択された決議に基づき実施されている「パンデミックへの備えと対応に関する独立パネル」による検証を支持しており、引き続き、他のWHO加盟国と協力しながら貢献していきます。

オ.ワクチンの開発・普及を巡る国際的な取組

感染拡大抑制と感染の終息のために欠かせないワクチンを巡っては、各国、特に開発途上国において公平なアクセスを確保することが重要であり、Gavi、感染症流行対策イノベーション連合(CEPI:Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)およびWHOが共同で取組を進めており、日本も積極的に議論に参加しています。

2020年6月には、グローバル・ワクチンサミット2020(Gavi第3次増資会合)が英国主催で開催され、日本、米国、フランス、ドイツ、イタリア、中国等から42か国の首脳級と、23か国の閣僚級、WHOやUNICEFなどの国際機関の長、ビル&メリンダ・ゲイツ財団などの市民社会、企業の代表が出席またはビデオメッセージを寄せました。日本からは、安倍総理大臣(当時)がビデオメッセージで参加しました。同会合では、2021年から2025年のGaviの活動に必要な資金拠出が呼びかけられ、日本からは新型コロナ対策を含めた当面3億ドル規模の拠出を表明し、全体としては調達目標額の74億ドルを上回る約88億ドルの資金調達が達成されました。

さらに、今回のパンデミックを受け、ワクチンの国際的な開発・製造・供給のため、Gavi、CEPI、WHOなどにより、国家の経済力にかかわらず、ワクチンへの公平なアクセスを確保するための国際枠組みであるCOVAXファシリティなどの取組が進展しています。10月のUHCフレンズ閣僚級会合において、日本は上述のGavi増資会合で表明した3億ドルのうち1.3億ドル以上を、COVAXファシリティの途上国支援枠組みである「ワクチン事前買取制度(AMC)」に対し拠出することを表明しました。

このほか、日本が拠出を行っている世界銀行やアジア開発銀行といったMDBsも、それぞれの支援対象国に対する新型コロナワクチン調達支援を表明しており、日本はこうしたプログラムの創設段階においても出資国として積極的に議論に参加してきました。

カ.開発途上国の債務問題への対応

新型コロナの感染拡大は、特に、財政状況が最も脆弱な開発途上国においては、海外からの直接投資が最大45%減少することが見込まれるなど、マクロ経済環境の悪化を引き起こし、多くの国で返済負担が増加しています。

こうした状況を踏まえ、2020年4月、日本を含む主要債権国22カ国が参加するパリクラブおよび中国やサウジアラビアなど非パリクラブ国も参加するG20は、最も脆弱な最貧国が抱える公的債務につき、2020年末までの支払の一時的な猶予(ゆうよ)を認める債務支払猶予イニシアティブ(DSSI:Debt Service Suspension Initiative)について合意しました(債務問題に対する取組については、「(2)債務問題への取組」も参照)。また、2020年10月、パリクラブ及びG20は、DSSIの2021年6月末までの6ヶ月間の延長に合意しました。DSSIには、2020年12月1日現在で36ヵ国の途上国がパリクラブ(債権国会合)と覚書を交わしています。さらに、2020年11月、パリクラブおよびG20は、DSSI対象国に対するケースバイケースでの債務救済を行うにあたっての「DSSI後の債務措置に係る共通枠組」(以下、「共通枠組」)に合意しました。日本も、パリクラブ及びG20の一員として、DSSIに基づき、途上国の債務支払猶予を着実に実施するとともに、「共通枠組」の下で、DSSI対象国からの要請に基づき、必要に応じて、個別に債務救済を実施していきます。

また、国連は5月にグテーレス国連事務総長のイニシアティブで、「新型コロナウイルス時代とその後における開発資金ハイレベルイベント」をオンライン形式で開催し、約50か国の首脳、国際機関の長等が出席又はビデオメッセージを寄せました。日本からは安倍総理大臣(当時)がビデオメッセージを通じて出席しました。同会合では、資金調達の安定性確保、途上国が抱える債務の脆弱性といった課題に関し、国際社会が協調して取り組むことの重要性が共有されました。日本からは、SDGsの達成に向けて、民間資金によるインパクト投資を促進することが不可欠であると表明しました。

9月の国連総会時には「新型コロナウイルス時代とその後における持続可能な開発のための2030アジェンダのファイナンスに関するハイレベル会合」がオンライン形式で開催され、40か国以上の首脳級、約10国の閣僚級、国際機関の長らが参加し、新型コロナの影響を受けた途上国の経済を回復させるための施策について考えを表明しました。日本からは茂木外務大臣が出席し、これまでの日本の支援策を説明するとともに、ESG投資注3やインパクト投資を活用し、民間資金動員を促進していくことが重要であると強調し、我が国が取組を強化していく旨述べました。

- 注1 : 用語解説を参照。

- 注2 : https://twitter.com/WFP_JP/status/1293392588385349632

- 注3 : 環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の要素も考慮した投資のこと。