経済上の国益の確保・増進

漁業

令和7年6月26日

新着情報

- 「第18回ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議」共同プレスリリース(本文(英語)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF) )(令和7年6月25日)

)(令和7年6月25日) - IUU漁業の現状と対策(PDF)

(令和7年6月)

(令和7年6月) - さかなクンに対する「海とさかなの親善大使」の委嘱(令和7年4月1日)

- さかなクンに対する「海とさかなの親善大使」の委嘱(令和6年4月1日)

- 東京サステナブル・シーフード・サミット2022における髙木外務大臣政務官ビデオ・メッセージ(高木外務大臣政務官ビデオ・メッセージ原稿(PDF))

(令和5年10月20日)

(令和5年10月20日) - 「日本・ノルウェー持続可能な海洋政策フォーラム2022」における中村経済局参事官講演資料「持続可能な漁業のためのIUU漁業対策に係る我が国の取組」(PDF)

及び骨子(PDF)

及び骨子(PDF) (令和4年2月15日)

(令和4年2月15日) - さかなクンに対する「海とさかなの親善大使」の委嘱(令和4年1月4日)

- 地域漁業管理機関(RFMO)概要(令和3年8月)(PDF)

- 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の受諾書の寄託(令和3年8月4日)

- 「中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定」の発効(令和3年6月25日)

- さかなクンに対する「海とさかなの親善大使」の委嘱(令和3年2月1日)

- 地中海漁業一般委員会の設置に関する協定からの脱退(令和2年8月3日)

- 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の受諾書の寄託(令和元年7月24日)

漁業に関する我が国の基本的立場

漁業問題に関する日本の基本的な立場は、水産資源の持続可能な利用の確保にあります。これは国益確保の視点からも国際協力の視点からも重要です。

1 水産資源の持続可能な利用の確保の視点

世界的な人口増加と食糧不足の到来も予想される中、水産資源(海洋生物資源)の持続可能な利用はこれまで以上に人類にとって重要なものになっています。過剰な漁獲等によって水産資源が損なわれることは、環境保護の観点からも、持続可能な利用の観点からも避けなければなりません。

そのためには、国際的な漁業資源の保存及び管理のために必要な体制を構築することはもちろん、持続可能な利用に貢献する貿易ルールの推進や、違法・無報告・無規制(IUU)漁業の防止・抑制・廃絶など、国際的な場における様々な取り組みが重要になります。

2 国益確保の視点

日本としては、水産資源の持続可能な利用の確保により、消費者に安全な水産物を安定的に供給することが重要であり、また、水産業の健全な発展のためにも、水産資源の持続可能な利用の確保が重要です。このような国益確保の視点を踏まえて国際的な漁業問題に取り組んでいく必要があります。

3 国際協力の視点

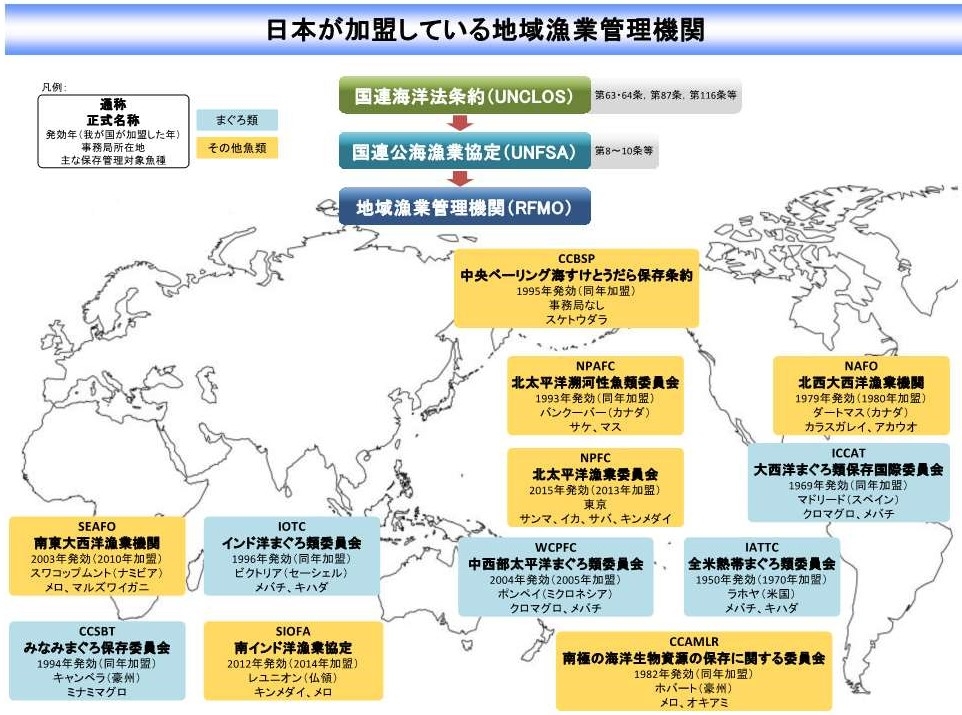

同時に、各種の漁業分野における経験と技術を有する漁業先進国の日本は、責任ある漁業国として、地域漁業管理機関(RFMO)(PDF) 及び関連国際機関を通じあるいは直接に又は他の関係国と協力しつつ、水産資源の持続可能な利用の確保のための様々な取り組みにおいて積極的な役割を果たすことが求められており、また、そのような役割を果たすことのできる立場にあります。国益確保の視点からも、国際協力の視点からも、日本が積極的な役割を果たしていくことが必要です。

及び関連国際機関を通じあるいは直接に又は他の関係国と協力しつつ、水産資源の持続可能な利用の確保のための様々な取り組みにおいて積極的な役割を果たすことが求められており、また、そのような役割を果たすことのできる立場にあります。国益確保の視点からも、国際協力の視点からも、日本が積極的な役割を果たしていくことが必要です。

漁業に関する国際機関・条約

対象魚種・地域

| 対象/地域 | 全世界 | 太平洋等 | 大西洋等 | インド洋 | 南極海 |

|---|---|---|---|---|---|

| マグロ類 | CCSBT | IATTC、WCPFC | ICCAT | IOTC | |

| その他魚類 | NPAFC、CCBSP、NPFC | NAFO、SEAFO | SIOFA | CCAMLR | |

| マグロ類及び その他の魚類 |

UNFSA フラッギング協定 |

||||

| 海洋哺乳類 | CCAS |

主要漁業関連国際条約、国際機関の一覧

(注)正確な対象魚種や対象地域については各機関・条約ページを参照してください。

その他の関連情報

- 「第17回ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議」共同プレスリリース(本文(英語)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF) )(令和6年6月7日)

)(令和6年6月7日) - 「第16回ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議」共同プレスリリース(本文(英語)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF) )(令和5年7月27日)

)(令和5年7月27日) - 「第15回ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議」共同プレスリリース(本文(英語)(PDF)

:添付資料1(英語)(PDF)

:添付資料1(英語)(PDF) :添付資料2(英語)(PDF)

:添付資料2(英語)(PDF) /日本語(仮訳)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF) :添付資料1(PDF)

:添付資料1(PDF) :添付資料2(PDF)

:添付資料2(PDF) )(令和4年7月14日)

)(令和4年7月14日) - 「第14回ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議」共同プレスリリース(本文(英語)(PDF)

:添付資料1(PDF)

:添付資料1(PDF) :添付資料2(PDF)

:添付資料2(PDF) /日本語(仮訳)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF) :添付資料1(PDF)

:添付資料1(PDF) :添付資料2(PDF)

:添付資料2(PDF) )(令和3年7月27日)

)(令和3年7月27日) - 「第13回ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議」共同プレスリリース(本文(英語)(PDF)

:添付資料1(PDF)

:添付資料1(PDF) :添付資料2(PDF)

:添付資料2(PDF) /日本語(仮訳)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF) :添付資料1(PDF)

:添付資料1(PDF) :添付資料2(PDF)

:添付資料2(PDF) )(令和2年6月29日)

)(令和2年6月29日) - 「中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定」の発効(令和3年6月25日)

- 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の受諾書の寄託(令和元年7月24日)

- 「第12回ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議」共同プレスリリース(本文(英語)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF) )(平成31年4月19日)

)(平成31年4月19日) - 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定(平成31年2月22日)

- 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の署名(平成30年10月4日)

- 「第11回ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議」共同プレスリリース(本文(英語)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF) )(平成30年6月8日)

)(平成30年6月8日) - 北極海公海における漁業規制に関する協議(平成29年12月5日)

- 違法漁業防止寄港国措置協定の効力発生(平成29年6月18日)

- 北太平洋漁業委員会特権・免除協定の効力発生(平成29年6月2日)

- 北太平洋漁業委員会特権免除協定の署名(平成27年11月30日)

- 北太平洋漁業委員会(NPFC)第1回会合の開催(結果)(平成27年9月7日)

- ニホンウナギその他の関連するうなぎ類の保存及び管理に関する共同声明(本文(英語)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF)

/日本語(仮訳)(PDF) )(平成26年9月17日)

)(平成26年9月17日)