5 資源外交と対日直接投資の促進

(1)エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保

ア エネルギー・鉱物資源をめぐる内外の動向

(ア)世界の情勢

近年、国際エネルギー市場には、(1)需要(消費)構造、(2)供給(生産)構造、(3)資源選択における三つの変化が生じている。(1)需要については、世界の一次エネルギー需要が、中国、インドを中心とする非OECD諸国へシフトしている。(2)供給については、「シェール革命」(25)により、石油・天然ガスともに世界最大の生産国となった米国が、2015年12月に原油輸出を解禁し、また、米国産の液化天然ガス(LNG)の更なる輸出を促進するなど、エネルギー輸出に関する政策を推進している。(3)資源選択については、エネルギーの生産及び利用が温室効果ガス(GHG)の排出の約3分の2を占めるという事実を踏まえ、再生可能エネルギーなどのよりクリーンなエネルギー源への移行に向けた動きが加速している。また、2015年12月に気候変動に関するパリ協定が採択されてからは、企業などによる低炭素化に向けた取組が一層進展するとともに、2021年以降、世界各国において、今世紀後半のカーボンニュートラル宣言がなされている。一方、2021年から上昇傾向にあったエネルギー価格は、2022年には、ロシアのウクライナ侵略が引き起こしたエネルギー危機、また2023年10月以降の中東情勢の緊迫化で大きな変動を経験した。2024年のエネルギー価格は比較的落ち着きを取り戻したものの、国際社会はエネルギー市場の安定化と脱炭素化の実現をいかに達成していくかという課題に直面している。

(イ)日本の状況

東日本大震災以降、日本の発電において化石燃料が占める割合は、原子力発電所の稼働停止に伴い、震災前の約60%から2012年には約90%に達した。石油、天然ガス、石炭などほぼ全量を海外からの輸入に頼る日本の一次エネルギー自給率(原子力を含む。)は、2011年の震災前の20%から2014年には6.3%に大幅に下落し、2019年には12.1%まで持ち直したものの、他のOECD諸国と比べると依然として低い水準にある。日本の原油輸入の約95%が中東諸国からである。一方、LNGや石炭については、中東への依存度は原油に比べて低いものの、そのほとんどをアジアやオセアニアからの輸入に頼っている。このような中、エネルギーの安定的かつ安価な供給の確保に向けた取組がますます重要となっている。同時に、気候変動への対応も求められている。日本は、2020年10月に、2050年のカーボンニュートラル、2021年4月に、2030年度の(2013年度比)46%削減、更に50%を目指して挑戦を続ける新たな削減目標を表明した。こうした状況を背景に、2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」では、エネルギー源の安全性(Safety)、安定的供給の確保(Energy Security)、エネルギーコストの経済的効率性の向上(Economic Efficiency)、気候変動などの環境への適合性(Environment)を考慮した、「S+3E」の原則を引き続き重視しながら、2030年までの具体的な取組を示している。2024年5月から、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会において、第7次エネルギー基本計画の策定に向けた議論が行われている。

イ エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保に向けた外交的取組

エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給の確保は、活力ある日本の経済と人々の暮らしの基盤を成すものである。外務省として、これまで以下のような外交的取組を実施・強化してきている。

(ア)在外公館などにおける資源関連の情報収集・分析及びエネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議の開催

エネルギー・鉱物資源の獲得や安定供給に重点的に取り組むための在外公館の体制強化を目的とし、2024年末時点で計53か国60公館に「エネルギー・鉱物資源専門官」を配置し、石油、天然ガス、石炭及び重要鉱物資源に関する現地情報を収集・集約し、民間企業、関係機関などとの連絡・調整を通じ、資源国との包括的かつ互恵的な二国間関係の構築・強化に努めている。

また、2009年から、主要資源国に設置された在外公館、関係省庁・機関、有識者、企業などの代表者を交えたエネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議を定期的に開催し、日本のエネルギー・鉱物資源の安定供給確保に向けた外交的取組について議論を重ね、政策の構築と相互の連携強化を図ってきている。2024年には、重要鉱物資源のサプライチェーンの多角化・強靱化に向けた連携強化というテーマで開催し、各国における資源外交の取組の現状及び課題を共有し、国内の関係機関及び在外公館間の連携の重要性などを確認した。

(イ)エネルギー市場安定化に向けた取組

2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵略により、石油価格は1バレル当たり130ドルを超え、欧州ガス市場では100万英熱量(BTU)当たり70ドルを突破するなどエネルギー価格は大きく高騰し、エネルギー市場は不安定化した。

この状況下、日本は、同年2月と3月に、欧州での天然ガスの需給逼迫を緩和するため、日本企業が取り扱うLNGの一部を欧州に融通し、また国際エネルギー機関(IEA)(26)加盟国として、同年3月から4月に2回にわたる石油備蓄の協調放出を実施し、過去最大の放出量となる計2,250万バレルの石油備蓄を放出した。

こうしたエネルギー情勢の中で、資源生産国に対して、エネルギー市場の安定化や増産の働きかけも行っている。2024年5月に岸田総理大臣とムハンマド・サウジアラビア皇太子兼首相とのテレビ会談を行ったほか、7月に上川外務大臣とジャーベル・アラブ首長国連邦産業・先端技術相兼日本担当特使との会談を実施した。産油国に対して、こうした首脳・閣僚レベルでの累次の会談の機会に働きかけを行ったほか、在外公館や関係省庁を通じて様々なレベルでも働きかけを行った。

(ウ)国際機関などを通じた取組と成果

エネルギーの安定供給や重要鉱物資源のサプライチェーンの多角化・強靭化に向けた国際的な連携・協力のため、日本は、国際的なフォーラムやルールを積極的に活用してきている。エネルギー安全保障を確保しつつ、脱炭素化に向けて現実的なエネルギー移行を図るために、エネルギーの安定供給の確保、供給源の多角化及びエネルギー移行に不可欠な重要鉱物資源の安定供給体制の確保が重要であることを国際社会に発信している。

2月、岸田総理大臣は、IEA閣僚理事会にビデオ・メッセージを送り、多様な道筋の下での世界全体の秩序あるエネルギー移行の実現に向けて、エネルギー安全保障を中核ミッションとするIEAの更なる貢献に期待し、引き続きIEAと連携していくと述べた。また、同理事会に出席した辻󠄀外務副大臣は、地政学的リスクと気候危機の下で歴史的なエネルギー移行期にある中で、ネット・ゼロという共通の目標に向けて多様な道筋の下でエネルギー移行を加速するためには、官民学の幅広い連携とクリーン・エネルギー技術の活用を推進することが重要である、として、今後もIEAと連携していくことを発言した。

9月、鉱物安全保障パートナーシップ(MSP)(27)副大臣級会合が開催され、赤堀外務審議官が出席し、持続可能な鉱物資源開発及び重要鉱物のサプライチェーンの多角化・強靱化において資源国及び金融機関との関与強化は極めて重要であると述べた。その上で、MSPの活動を通じて資源国の課題や支援ニーズを把握し、個々のプロジェクトや協力の推進につなげていくことが、資源国の期待に応える上でも重要であるとして、日本としてMSPメンバー国及び資源国との連携を強化していく立場を明らかにした。

また、周辺海域に埋蔵されている海底資源を含めた大陸棚の権益の確保の観点から、日本は、国連海洋法条約(UNCLOS)(28)に従い200海里を超える大陸棚の設定に取り組んできており、2008年に大陸棚限界委員会(CLCS)に対して日本の大陸棚の延長を申請し、2012年に一定の延長を認める勧告を受けた。このうち小笠原海台海域の延長大陸棚については、関係国である米国との間での調整が進捗したことから、2024年6月、同海域の大部分を日本の延長大陸棚として定めた。

(エ)エネルギー憲章条約の近代化テキストの採択

エネルギー憲章に関する条約(ECT)(29)は、ソ連崩壊後の旧ソ連及び東欧諸国におけるエネルギー分野の市場原理に基づく改革の促進、世界のエネルギー分野における貿易・投資活動を促進することなどを宣言した「欧州エネルギー憲章」の内容を実施するための法的枠組みとして定められ、1998年4月に発効した多数国間条約である(日本については2002年に発効)。欧州及び中央アジア諸国を中心とした47か国・機関が本条約(30)を締結している(2025年1月時点)。2020年以降の条約改正交渉を経て、2024年12月のエネルギー憲章会議第35回会合において、改正条約案が採択された。改正条約には、水素やアンモニアなどの新たなエネルギー原料に対する本条約上の投資保護規律の適用、投資保護に係る締約国の義務の明確化、投資家対国家の紛争解決(ISDS)手続の詳細の明文化、持続可能な開発と企業の社会的責任に係る規定の新設、通過の自由の更なる促進に係る規定などが盛り込まれた。日本は、2016年には東アジア初となるエネルギー憲章会議の議長国を務め、東京でエネルギー憲章会議第27回会合を開催するなど、ECTの発展に貢献してきている。なお、2021年9月から、ECTの運営組織であるエネルギー憲章事務局の副事務局長に廣瀬敦子氏が日本人として就任している。

(オ)広報分野での取組

3月、外務省は、「クリーン・エネルギー移行に不可欠な重要鉱物」をテーマに、オンラインでのセミナーを開催した。本セミナーでは、エリザベス・プレスIRENA(31)計画・プロジェクト支援局長及び久谷一朗一般財団法人日本エネルギー経済研究所資源・燃料・エネルギー安全保障ユニット担任兼国際情勢分析第1グループマネージャー研究理事が基調講演を行ったほか、エネルギー・重要鉱物に携わる政府関係者などなどがパネリストとして登壇し、エネルギー移行に不可欠な重要鉱物サプライチェーンの多角化・強靱化に必要な取組について、活発な議論が行われた。

(2)食料安全保障の確保

ア 食料安全保障をめぐる情勢

世界の食料安全保障の状況は、新型コロナの流行、エネルギー価格の高騰、気候変動、紛争などによる複合的リスクにより、サプライチェーンの混乱や途絶といった農業・食料システムへの影響が顕在化していたところに、ロシアのウクライナ侵略によって、特にアフリカや中東を中心に世界規模で急激に悪化した。さらに、食料生産のための土地利用、気候変動に適応した農業生産、効率的な肥料の利用などといった持続可能で強靱な農業・食料システムの構築に向けた課題に直面している。

2024年の「世界の食料安全保障と栄養の現状(SOFI)」(32)によると、2023年には、世界全体で7億1,300万人から7億5,700万人が飢餓に直面したと推定され、その割合は、世界全体では11人に1人、アフリカでは5人に1人となっている。

イ 食料安全保障の確保に向けた外交的取組

外務省として、国際社会における食料安全保障の確保に向けて、これまで以下のような外交的取組を実施・強化してきている。

(ア)国際的枠組みにおける協力

5月のG7プーリア・サミットにおいて岸田総理大臣は、「AI、エネルギー/アフリカ、地中海」のセッションでの食料安全保障の議論において、G7広島サミットでは招待国も含めて具体的な共同行動につき合意したが、引き続き支援を必要とする国は多いと指摘した上で、包摂的、強靱かつ持続可能な農業・食料システムの確立が急務であると述べた。その上で、日本は土壌の健全性、気候変動にも強い作物に着目した支援である「適応作物と土壌に関するビジョン(VACS)」(33)とも連携し、引き続きアフリカの食料安全保障に貢献していくと述べた。11月のG20リオデジャネイロ・サミットに出席した石破総理大臣は、人間の安全保障の理念の下、飢餓・貧困を撲滅し、誰もが人間の尊厳を持って幸福に生きられる豊かな社会を実現する必要があり、そのためには食料安全保障や持続可能で強靱な食料システムの構築という観点が重要であると述べた。また、同サミットの主要な成果として「飢餓と貧困に対するグローバル・アライアンス」が創設され、日本もこれに参加した。また、日本は、6月には、国際穀物理事会(IGC)(34)と「食料危機における行動に関する対話」を共催した。この対話において、各国政府、国際機関及び企業などからの幅広い参加を得て、食料安全保障の危機時に、危機の悪化を避けるために輸出国及び輸入国を始めとする市場関係者がとるべき行動について議論し、その結果を「食料安全保障の危機に際しての輸出者及び輸入者のための行動原則」として取りまとめた。

(イ)国際機関との連携強化

日本は、国際社会の責任ある一員として、食料・農業分野における国連の筆頭専門機関である国連食糧農業機関(FAO)(35)の活動を支えている。日本は、主要ドナー国の一つとして、食料・農業分野での開発援助の実施や、食品安全の規格などの国際的なルール作りなどを通じた世界の食料安全保障の強化に大きく貢献している。また、日・FAO関係の強化にも取り組んでおり、年次戦略協議などを実施している。

(3)漁業(マグロ・捕鯨など)

日本は世界有数の漁業国及び水産物の消費国であり、海洋生物資源の適切な保存管理及び持続可能な利用に向け、国際機関を通じて積極的に貢献している。

日本は、鯨類は科学的根拠に基づき持続的に利用すべき海洋生物資源の一つであるとの立場から、国際捕鯨委員会(IWC)(36)が「鯨類の保護」と「捕鯨産業の秩序ある発展」という二つの役割を有していることを踏まえ、30年以上にわたり、収集した科学的データを基に誠意を持って対話を進めてきた。しかし、持続的利用を否定し保護のみを主張する国々との共存は極めて困難であることが明らかとなったため、日本は2019年にIWCを脱退し、商業捕鯨を再開した。

日本は、領海と排他的経済水域(EEZ)(37)に限定し、科学的根拠に基づき、IWCで採択された方式により算出された、100年間捕獲を続けても資源に悪影響を与えない捕獲可能量の範囲内で商業捕鯨を行っている。

国際的な海洋生物資源の管理に積極的に貢献するといった日本の方針は、IWC脱退後も変わることはない。日本は、IWC総会やIWC科学委員会へのオブザーバー参加を始め、北大西洋海産哺乳動物委員会(NAMMCO)(38)といった国際機関に積極的に関与し協力を積み重ねている。また、日本は非致死性の鯨類資源科学調査を展開し、その一部はIWCと共同で実施している。その成果は、鯨類資源の持続的利用及び適切な管理の実現の基礎となる重要なデータとして、IWCを始めとする国際機関に提供している。

違法・無報告・無規制(IUU)漁業は、持続可能な漁業に対する深刻な脅威である。11月に行われたAPEC首脳会議などを始めとする国際的な機会を捉え、国際社会が連携しつつIUU漁業対策を推進していくことの重要性を引き続き確認した。また、日本は、寄港国がIUU漁船に対して入港拒否などの措置をとることについて規定する「違法漁業防止寄港国措置協定」(PSMA)(39)への加入を未締結国に対して呼びかけている。さらに、開発途上国に対してIUU漁業対策を目的とした関連機材の供与を含む能力構築支援を行っている。

中央北極海では、地球温暖化に伴う一部解氷によって、将来的に無規制な漁業が行われる可能性が懸念されている。このような懸念を背景として、2021年6月、北極海沿岸5か国に日本などを加えた10か国・機関が参加する「中央北極海無規制公海漁業防止協定」が発効した。2024年6月に開催された同協定の第3回締約国会合では、中央北極海における共同科学調査・モニタリング計画の実施計画が採択されたほか、試験漁業に係る保存管理措置の策定などに向けた議論が行われた。

日本は、まぐろ類の最大消費国として、まぐろ類に関する地域漁業管理機関(RFMO)(40)に加盟し、年次会合などにおいて保存管理措置の策定に向けた議論を主導しており、近年、国際的な資源管理を通じた積極的な取組の成果が上がりつつある。太平洋クロマグロについては、12月、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)(41)の年次会合において、近年の太平洋クロマグロの資源回復を受けて、漁獲上限を前年比で小型魚10%、及び大型魚50%の増加などが合意された。また2024年11月に開催された大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)(42)の年次会合において、メバチマグロの総漁獲可能量(TAC)の増加が認められた。ミナミマグロについては、10月に開催されたみなみまぐろ保存委員会(CCSBT)(43)において、科学委員会からの勧告を踏まえ、現在のTACを維持することが合意された。

サンマについては、資源が過去にない水準に低迷しており、それに伴う不漁が問題となっている。4月、大阪で開催された北太平洋漁業委員会(NPFC)(44)の年次会合において、資源水準に応じて総漁獲可能量を自動的に算出する漁獲管理規則が合意された。この規則により、サンマのTACを10%削減する措置に合意した。引き続き資源管理を一層充実させることが重要となっている。

ニホンウナギについては、6月、ウナギに関する第3回科学者会合が日本主導の下で開催され、ウナギ類の資源管理に関する科学的知見が共有された。また、6月に、東京で、第17回非公式協議が対面形式で開催され、日本、韓国、中国、台湾の間で、シラスウナギの養殖池への池入れ上限の設定などについて議論及び確認が行われ、4者間で協議の結果を共同発表することで一致した。

(4)対日直接投資

対日直接投資の推進については、2014年から対日投資案件の発掘・誘致活動の司令塔機能を担う対日直接投資推進会議で、外国企業経営者の意見を吸い上げ、日本の投資環境の改善に資する規制制度改革や支援措置などを策定している。2023年4月の同会議(第11回)においては、対日直接投資促進のための100の施策で構成される「海外からの人材・資金を呼び込むためのアクションプラン」が策定された。また、2024年5月の同会議(第12回)では、特に重点的に取り組むべき10施策を「対日直接投資加速化に向けた優先プログラム」として策定し、省庁横断で取り組んでいる。なお、経済財政諮問会議での答申を経て閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2023及び同2024(骨太の方針2023及び2024)」においても、2030年までに対日直接投資残高100兆円を早期達成するとの目標が明記されている。

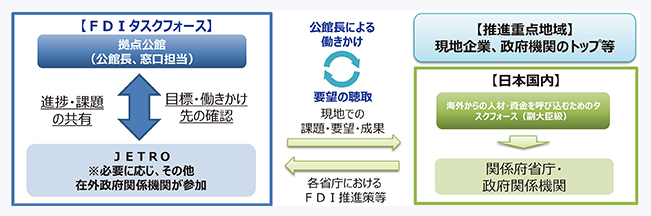

外務省では、対日直接投資推進会議で決定された施策に基づき、在外公館を通じて各種取組を戦略的に実施している。2023年度には、126の在外公館に設置した「対日直接投資推進担当窓口」を通じ、日本の規制・制度の改善要望調査、在外公館のネットワークを活用した対日直接投資の呼びかけ、対日直接投資関連イベントを開催するなど、活動実績は750件以上となった。また、2023年6月には、海外における人材・投資誘致体制を抜本強化するため、在外公館長・JETRO海外事務所長レベルでの連携による「FDIタスクフォース」を5拠点(ニューヨーク、ロンドン、パリ、デュッセルドルフ、シドニー)に設置し、対日直接投資誘致活動を強化している。

日本国内では、2024年1月に外務省主催でグローバル・ビジネス・セミナーを開催し、海外から見た日本のビジネス環境や投資先としての日本の魅力を広く発信するため、政府・ビジネス界代表・企業関係者が講演し、国内外企業関係者、在京大使館、駐日経済団体・商工会議所、政府・地方自治体関係者など約180人が参加し、活発な議論が行われた。

(5)2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)、2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)開催に向けた取組

2025年4月の大阪・関西万博開催に向け、日本政府として多数の国・地域、国際機関に対し参加を精力的に呼びかけてきたところであり、2024年12月末時点で160以上の国・地域・国際機関の参加表明を得ている。

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(「日本国国際博覧会協会」)は、2024年6月と2025年1月に「国際参加者会議」を開催し、大阪・関西万博に参加予定の国・地域、国際機関を奈良県奈良市及び兵庫県姫路市に招き、万博開幕までの最終準備に向けて各種情報の提供を行った。

大阪・関西万博には、国内外から多数の来場が見込まれており、「いのち輝く未来社会のデザイン」という万博のテーマの下、世界に日本の魅力を発信し、2030年を目標年とするSDGs達成への取組を加速化する良い機会となる。外務省としても、在外公館及び外交ルートを通じた各国の出展準備の側面支援や、在外公館におけるレセプションや各種イベントを活用した海外での機運醸成活動などにも力を入れており、関係省庁・日本国際博覧会協会とも緊密に連携し、大阪・関西万博の成功のために引き続きオールジャパンで取り組んでいく。

さらに、2027年には、横浜市で「幸せを創る明日の風景」をテーマに国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)が開催予定である。この博覧会は、花や緑を始めとする自然との共生や、持続可能な農業、気候変動、脱炭素化などの地球規模課題に対する自然を活用した解決策(Nature-based Solutions)の提示を目指すものであり、外務省としても、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会及び関係省庁と連携しながら、各国・国際機関に対して精力的に参加招請活動を行っている。

皆さんは「対日直接投資(FDI)」という言葉を聞いたことがありますか。経済学の授業でおなじみの「I」、つまり投資(Investment)を思い出す方もいるかもしれませんね。「IS-LM曲線」やケインズの理論の中でしばしば登場するあの投資です。投資がこれだけ頻繁に取り上げられるのは、経済にとって非常に重要な役割を果たしているからです。

対日直接投資もその一環で、単に海外からの投資によって日本に資金が流入するというだけではありません。海外から人材、企業、そして新たなアイデアを上手に日本へ呼び込むことで、経済の競争力を高め、イノベーションを促進する力があります。このように、対日直接投資は日本経済の持続的な成長にも大きく貢献しているのです。

政府は「骨太の方針2023」及び「骨太の方針2024」において、2030年までに対日直接投資残高100兆円を早期達成するとの目標を掲げ、オールジャパンで対日直接投資の推進に取り組んでいるところです。100兆円を数字で表すと、100,000,000,000,000円です。これは、国の年度の一般会計予算の桁数と同じですが、なかなかこのような桁数を目にする機会はないですね。スポーツ界では、「年俸1億円プレイヤー」といわれることがありますが、100兆円とは、そうした一流アスリートを100万人雇える金額です!対日直接投資はそれだけの可能性を秘めているともいえるかもしれません。外務省では、海外126の在外公館に「対日直接投資推進担当窓口」を設置し、幅広いネットワークを活用しながら、対日投資案件の発掘につながる情報収集や対日直接投資案件の成立に向けた支援体制を整えています。

2023年6月、対日直接投資誘致の体制を抜本的に強化するため、米国(在ニューヨーク日本国総領事館)、英国(在英国日本国大使館)、ドイツ(在デュッセルドルフ日本国総領事館)、フランス(在フランス日本国大使館)、オーストラリア(在シドニー日本国総領事館)の5拠点に「FDIタスクフォース」を新たに設置しました。

FDIタスクフォースでは、在外公館長・独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)事務所長レベルで連携しながら、現地の主要企業や政府機関の幹部への働きかけを強化し、日本進出を目指す外国企業を支援するなど、日本への投資・誘致の促進に向けて、強力に取り組んでいます。

例えば、FDIタスクフォース設置拠点の一つである在英国日本国大使館では2024年6月に「日英金融関係者レセプション」を開催しました。同レセプションは、金融分野において、日英間のより一層の協力関係強化の気運が高まっていることを背景に、官民問わず様々な金融関係者の交流を促進する目的で開催するものであり、2023年5月に引き続き、2回目の開催となります。レセプションは、単なる名刺交換の場ではなく、新たな経済協力関係が生まれる出発点になり得ます。未来の経済を動かすアイデアやパートナーシップが、このような交流の場で育まれているのです。

外務省は今後も、海外からヒト・モノ・カネ・アイデアを呼び込み、日本経済の成長力を強化し、イノベーションを創出するため、対日直接投資の推進を強力に進めていきます。

(25) シェール革命:2000年代後半、米国でシェール(Shale)と呼ばれる岩石の層に含まれる石油や天然ガスを掘削する新たな技術が開発され、また経済的に見合ったコストで掘削できるようになったことから、米国の原油・天然ガスの生産量が大幅に増加し、国際情勢の多方面に影響を与えている。

(26) IEA:International Energy Agency

(27) MSP:Minerals Security Partnership

(28) UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea)

(29) ECT:Energy Charter Treaty

(30) エネルギー原料・産品の貿易及び通過の自由化、エネルギー分野における投資の保護などを規定した本条約は、供給国から需要国へのエネルギーの安定供給の確保に寄与し、エネルギー資源の大部分を海外に頼る日本にとって、エネルギー安全保障の向上に資するほか、海外における日本企業の投資環境の一層の改善を図る上で重要な法的基盤を提供している。

(31) IRENA(International Renewable Energy Agency):国際再生可能エネルギー機関

(32) 世界の食料安全保障と栄養の現状報告(SOFI):SOFI(The State of Food Security and Nutrition in the World)は、国連食糧農業機関(FAO)、国連児童基金(UNICEF)、国連世界食糧計画(WFP)、国際農業開発基金(IFAD)及び世界保健機関(WHO)が共同発行する世界の食料不足と栄養に関する年次報告書

(33) 適応作物と土壌に関するビジョン(VACS):アフリカを念頭に、気候変動や増加する食料需要に対処するため、土壌の健全性向上と気候変動に強靱で栄養価の高い伝統的作物の生産促進を通じて食料安全保障と栄養の強化に資するアフリカの食料システムを構築することを目的として、2023年2月に米国・アフリカ連合(AU)・国連食糧農業機関(FAO)の主導により発足。日本は約600万ドルをFAOに拠出し、VACSの取組を支援している。なお、2024年のイタリア議長国下のG7においてVACSを支援することの重要性が首脳宣言などに盛り込まれた。

(34) IGC:International Grains Council

(35) FAO:Food and Agriculture Organization of the United Nations

(36) IWC:International Whaling Commission

(37) EEZ:Exclusive Economic zone

(38) NAMMCO:North Atlantic Marine Mammal Commission

(39) PSMA:Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

(40) RFMO:Reginal Fisheries Management Organization

(41) WCPFC:Western and Central Pacific Fishereis Commission

(42) ICCAT:International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas

(43) CCSBT:Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna

(44) NPFC:The North Pacific Fisheries Commission