2 中央アジア諸国及びコーカサス諸国など

(1)総論

中央アジア・コーカサス諸国は、アジア、欧州、ロシア、中東を結ぶ地政学的な要衝に位置し、石油、天然ガス、ウランなどの豊富な天然資源を有する。同諸国を含む地域全体の安定は、テロとの闘い、麻薬対策といった国際社会が直面する重要課題に取り組んでいく上でも高い重要性を有する。日本はハイレベルの対話などを通じてこれら諸国との二国間関係を強化するとともに、「中央アジア+日本」対話の枠組みなどを活用した地域協力促進のための取組を続けている。

2020年は、中央アジア・コーカサス諸国においても、新型コロナの拡大が見られた。2月末以降、当初は厳格な制限措置の実施により比較的拡大を抑えられていたが、緩和措置が始まると複数の国で急速な感染拡大傾向が見られた。その後、再度の規制措置などにより感染拡大のペースが鈍化し、8月から9月頃には地域全体として一旦落ち着きを見せた。しかし、一部の国では、再度の規制緩和や周辺諸国での感染拡大を受けて、10月頃から再び感染が拡大した。日本は、各国の感染症対策を後押しするため、保健・医療機材の無償供与、国際機関を通じた技術支援、アビガン錠の無償提供、医療専門家間の意見交換などの協力を積極的に進めている。

(2)中央アジア諸国

日本は、中央アジアの「開かれ、安定し、自立した」発展を支え、地域協力の発展を支える「触媒」として同地域の平和と安定に寄与することを目的とした外交を推進している。また、①二国間関係の着実な強化、②「中央アジア+日本」対話を通じた地域協力の促進と地域共通の課題への関与、③グローバルな舞台での協力を中央アジア外交の柱としている。

1月、「中央アジア+日本」対話・第5回専門家会合(観光分野)を実施し、中央アジア5か国の実務専門家と日本側関係者との間で意見交換を行った。その後、新型コロナの感染拡大の影響により、要人往来や外交行事が大幅に制限される中、8月に「中央アジア+日本」対話・外相会合をオンライン形式で開催し、茂木外務大臣が議長を務めた。この会合において、各国外相は、新型コロナ対策における中央アジアの域内協力及び日本との協力、2022年の外交関係樹立30周年を見据えた協力の在り方、日本で開催予定の次回の「中央アジア+日本」対話・第8回外相会合4に向けた議論の方向性について活発な意見交換を行った。茂木外務大臣から、新型コロナの状況下でもこれまで積み重ねてきた中央アジアに対する日本外交の基本的姿勢は全く揺るぎないと述べるとともに、自由で開かれた国際秩序の重要性について指摘し、各国外相から賛意が示された。

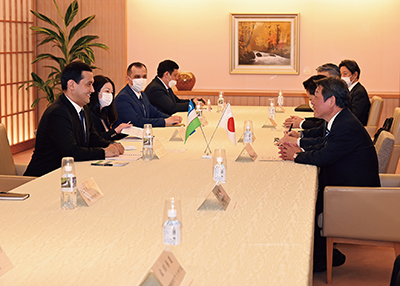

ウズベキスタンとの関係では、10月に日・ウズベキスタン租税条約が発効した。また、12月には、必要な防疫措置をとった上でウムルザーコフ・ウズベキスタン副首相兼投資・対外貿易相が来日し、麻生太郎副総理兼財務大臣、茂木外務大臣、梶山弘志経済産業大臣とそれぞれ会談を行った。茂木外務大臣から、両国の戦略的パートナーシップを更に深化・拡大していきたいと述べたのに対し、ウムルザーコフ副首相から、新型コロナ対策を始めとする日本からの支援に感謝の意を表しつつ、2019年12月のミルジヨーエフ大統領来日の際の合意を着実に実施していくとの発言があった。

カザフスタンとの間では、5月及び10月に茂木外務大臣とトレウベルディ外相との間で電話会談を行った。両大臣は、新型コロナ対策に係る協力に触れつつ、両国の戦略的パートナーシップ関係を一層強化していくことで一致した。

キルギスとの関係では、8月に茂木外務大臣による議長の下で行われた「中央アジア+日本」対話・外相会合(オンライン形式)にアイダルベコフ外相が参加し、新型コロナの感染拡大による経済への悪影響の克服と効果的な対策のための連携及び知見の共有の重要性などについて議論が行われた。キルギスでは、10月の議会選挙後の政変により、内閣が総辞職し、ジェエンベコフ大統領が辞任した。2021年1月に行われた大統領選挙では、政変後に大統領代行兼首相を一時務めたジャパロフ候補が約8割の票を獲得して当選した。

タジキスタンとの関係では、7月に茂木外務大臣とムフリッディン外相との間で外相電話会談を行った。茂木外務大臣から、人材育成や国境管理強化の分野でも引き続き協力していきたいと述べ、ムフリッディン外相から謝意と共に更なる支援への期待が表明された。10月に行われたタジキスタン大統領選挙では、現職のラフモン大統領が圧倒的な得票を得て、連続5度目の当選を果たした。

トルクメニスタンとは、9月に安倍総理大臣とベルディムハメドフ大統領との間で首脳電話会談を行った。ベルディムハメドフ大統領から、安倍総理大臣の下で両国関係がこれまでになく強固になったことに感謝すると述べたのに対し、安倍総理大臣は大統領のこれまでの協力に謝意を述べた。12月にはトルクメニスタンが永世中立25周年を迎え、日本からは宇都隆史外務副大臣がビデオ・メッセージを発出するとともに、中西哲外務大臣政務官が東京での祝賀式典に出席した。

近年、中央アジア諸国の間では、地域協力の推進に向けた動きが活発化している。2020年は、新型コロナの感染拡大の影響で要人の往来が困難な中、5月と12月にユーラシア経済同盟(EAEU)最高評議会会合、11月に上海協力機構(SCO)首脳会合、12月に集団安全保障条約機構(CSTO)首脳会合、独立国家共同体(CIS)首脳会合などがオンライン形式で行われた。10月のキルギス政変時には、ウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタンの首脳が、キルギスにおける平和維持と安定回復を呼びかけ、中央アジアの連帯強化への意向を示す共同声明を発出した。

さらに、中央アジア5か国に1か国が加わる形式の外相級会合も主にオンライン形式で活発に行われた。6月に米国、EU、7月に中国、8月に日本、10月にロシア、インド、11月にEU、韓国がそれぞれ中央アジア5か国との外相会合を開催した。

(3)コーカサス諸国

コーカサス地域は、アジア、欧州、中東をつなぐゲートウェイ(玄関口)としての潜在性と国際社会の平和・安定に直結する地政学的重要性を有している。日本は、2018年に同地域に対する外交の基本方針として、①国造りを担う人造り支援(人材育成)及び②魅力あるコーカサス造りの支援(インフラ支援及びビジネス環境整備)の2本柱から成る「コーカサス・イニシアティブ」を発表し、これに沿った外交を展開している。

9月27日、アルメニアとアゼルバイジャンとの間でナゴルノ・カラバフをめぐる軍事衝突が発生した。日本は、この軍事衝突と人的被害の発生に懸念を表明するとともに、全ての当事者に対して軍事行動の即時停止と最大限の自制及び対話の実施を求めた。11月9日、ロシア、アゼルバイジャン、アルメニアの3か国首脳が停戦に合意したが、この合意までに数千人の死者が発生した。この合意が維持・遵守されるか、また、ナゴルノ・カラバフ問題の平和的な解決につながるか、国際社会の注目が集まっている。

ジョージアとの関係では、5月に茂木外務大臣とザルカリアニ外相との間で外相電話会談を実施し、日・ジョージア投資協定を早期に締結すること及び新型コロナ収束後、経済分野を始め両国の交流を更に活性化させることで一致した。また、10月には、日・ジョージア租税条約の政府間交渉が実質合意に至った。

(4)ベラルーシ

8月9日に実施された大統領選挙の前に、有力候補者3名が違法行為や手続の瑕疵(かし)を理由として選挙に立候補できない状況となった。選挙後、当局は、ルカシェンコ現職大統領が約80%を得票した一方、有力対立候補として注目されていたチハノフスカヤ氏の得票率は約10%との選挙結果を発表した。これに対し、選挙に不正があったとして、大規模な抗議活動がベラルーシ各地で発生し、治安部隊と衝突した。抗議活動は毎週末の大規模なデモとして継続的な動きとなり、ベラルーシ当局は多数の参加者を暴力的・恣意的に拘束、一部報道機関や記者の活動に対する制限も行われた。

反対勢力は暴力の停止や再選挙の実施を求める「調整評議会」を設立したが、当局による中心メンバーの尋問や拘束が相次ぐ中、一部関係者は他国への出国を余儀なくされた。チハノフスカヤ氏は、リトアニアに活動拠点を移した後も、ビデオメッセージや欧米諸国の政府ハイレベルとの対話、欧州議会や国連安保理などの会合へのオンライン出席を通じ、国際社会に政権交代と抗議活動の正統性を訴える活動を継続している。

欧米諸国の多くは大統領選挙結果やルカシェンコ大統領の正統性を否定すると同時に、当局による暴力を批判し、米国、カナダ、EU、英国などは渡航制限及び資産凍結などの対ベラルーシ制裁を導入した。

日本は、4度にわたりベラルーシ情勢に関する外務報道官談話を発出し、ベラルーシ当局に対して、市民の恣意的な拘束や力による弾圧を直ちに停止し、法の支配と民主主義の原則を遵守して国民対話に取り組み、事態に真摯に向き合うよう、強く求めた。

4 日本は中央アジアの安定と発展には地域共通課題の解決に向けた地域協力が不可欠との観点から、日本が「触媒」として地域協力を促していくために「中央アジア+日本」対話の枠組みを2004年に立ち上げた。これまで7度の外相会合のほか、有識者やビジネス関係者の参加も得て様々な議論を実施してきている。設立から15年以上が経ち、近年は実践的な協力に重点を置いている。