2 自由で開かれた国際経済システムを強化するためのルール・メイキング

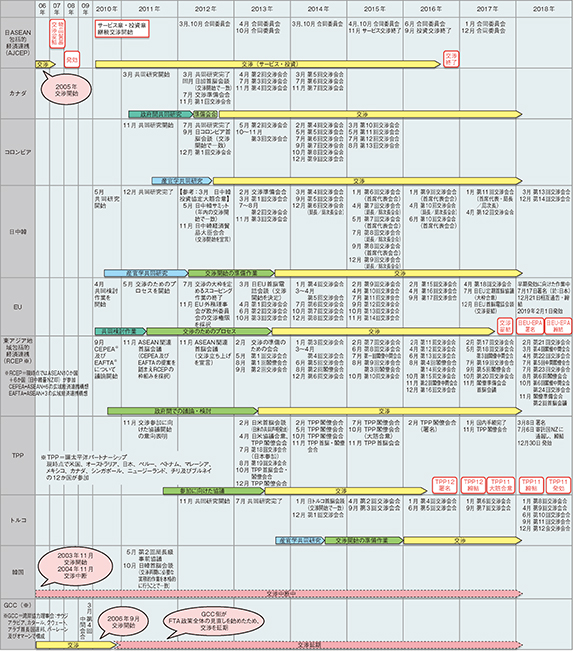

(1)経済連携の推進

経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)には、物品の関税やサービス貿易の障壁等の削減・撤廃、貿易・投資のルール作りなどを通じて海外の成長市場の活力を取り込み、日本経済の基盤を強化する効果がある。日本は、これまでに21か国・地域との間で18のEPAを署名・発効済みである。日本の貿易のFTA比率(貿易総額に占める発効済み・署名済みのFTA相手国の貿易額の割合)は2018年12月末までに51.6%となり、交渉中のEPA相手国の貿易額も含めると85.8%となる。2018年3月には、11か国でTPP11協定が署名され、12月30日に発効に至った。また、2018年7月には日EU・EPAが署名され、2019年2月1日に発効するなど、長年にわたる精力的な交渉が実を結んだ。

日本は、自由貿易の旗手として、TPP11協定の着実な実施及び拡大並びに日EU・EPAの着実な実施に向けて取り組むとともに、今後も他の経済連携交渉を通じて世界規模の貿易自由化を推進していく考えである。

ア 多数国間協定(メガFTA)等

(ア)TPP11協定

TPP11協定は、成長著しいアジア太平洋地域で、関税、サービス、投資、知的財産、国有企業など、幅広い分野で新たな貿易・投資ルールを構築する取組であり、日本企業が海外市場で一層活躍する契機となり、日本の経済成長に向けて大きな推進力となるものである。さらに、TPP11協定を通じて、基本的価値を共有する国々と共に経済面での法の支配を強化することは、日本の安全保障及びアジア太平洋地域の安定に寄与する戦略的意義を有する。

日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国及びベトナムの12か国は、2016年2月、TPP12協定に署名したが、2017年に米国がTPP12協定からの離脱を表明した。このため、11か国でTPPを早期に実現すべく、日本は精力的に議論を主導し、2017年11月、ダナン(ベトナム)で開催されたTPP閣僚会合で、新たな協定であるTPP11協定について、元々の12か国によるTPP12協定の条文を組み込み、一部条文の適用を例外的に停止(凍結)することで、11か国でTPP11協定を前に進めることに閣僚間で合意した(大筋合意)。その後、2018年3月にTPP11協定がサンティアゴ(チリ)で署名された。日本は、メキシコに次いで2番目に国内手続を完了させ、7月に寄託国であるニュージーランドに国内手続完了の通報を行った。その後、日本が積極的に未締結国へ働きかけを行った結果、発効に必要な6か国の締約国が出揃(そろ)い、TPP11協定第3条に基づき、同協定は同年12月30日に発効した。

これは、世界的に保護主義的な風潮が広まる中で、日本から世界に向け自由貿易を推進するとの力強いメッセージを発信するものであり、アジア太平洋地域に自由で公正な21世紀型の貿易・投資ルールを広げていく上で大きな一歩である。2019年1月、日本が議長国となって、日本で閣僚級によるTPP委員会を開催するなど、今後日本は、TPP11協定の実施及び参加国の拡大においても、引き続き議論を主導していく。

(イ)日EU・EPA

基本的価値を共有し、日本の主要貿易・投資相手でもあるEUとは、2013年3月にEPA交渉の開始を決定した後、4年4か月に及ぶ交渉を経て、2017年7月に大枠合意、同年12月に交渉妥結に達した。2018年前半にはテキストを確定するための作業を集中的に行い、7月17日に開催された日・EU定期首脳協議の際、安倍総理大臣、トゥスク欧州理事会議長及びユンカー欧州委員会委員長の間で署名が行われた。本署名は、当初はEU本部が所在するブリュッセルで実施予定であったが、西日本の豪雨災害への対応に万全を期すため安倍総理大臣の訪欧が中止されたことを受けて、トゥスク欧州理事会議長及びユンカー欧州委員会委員長が急遽(きゅうきょ)予定を変更して訪日し、東京で署名式が実現したものである。

署名後は、早期発効を目指し日・EU双方で精力的に国内手続の調整を進めた。2018年9月には欧州議会で同協定の審議を担当する国際貿易委員会の議員団が訪日し、河野外務大臣、宮腰総理補佐官等と会談し、同協定が経済的意義のみならず大きな戦略的重要性を有すること、同協定の早期承認・発効に向けて協力していくこと等を確認した。また、同年10月に行われたアジア欧州会合(ASEM)首脳会合の際の日・EU首脳会談や、12月のアルゼンチンにおけるG20サミットの際の日・EU首脳会談において、日EU・EPAの迅速な発効に向けた協力が確認された。日本側では、2018年秋の臨時国会で承認され、EU側でも同年内に手続を終えた結果、12月に日・EU間で国内手続完了の相互通告が行われ、同協定は2019年2月1日に発効した。

(ウ)東アジア地域包括的経済連携(RCEP)

RCEPは、世界人口の約半分、世界の国内総生産(GDP)及び貿易総額の約3割を占める経済圏の実現を目標とした東アジア経済統合の柱である。東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国とFTAパートナー諸国(日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド及びインドの6か国)は、2013年5月の交渉開始以来、物品貿易、サービス貿易、投資、競争、原産地規則、知的財産、電子商取引、税関手続・貿易円滑化などを含む分野で包括的かつ高いレベルの協定を目指して交渉を進めている。2018年12月までに、閣僚会合を14回、交渉会合を24回開催した。また、2018年11月のASEAN関連首脳会議の機会に開催された第2回RCEP首脳会議では、RCEP交渉国の首脳による「RCEP交渉に係る共同首脳声明」が発出された。同首脳声明では、2018年におけるRCEP交渉の実質的な進展を歓迎し、現代的で、包括的な、質の高い、かつ互恵的なRCEPを2019年に妥結する決意が表明された。

(エ)日中韓FTA

日中韓FTAは、日本にとって主要な貿易相手国である中国及び韓国を相手とするFTAである。2013年3月に交渉を開始し、2018年12月までに14回の交渉会合を行った。包括的な、質の高い互恵的なFTAを目指すとの3か国共通の目標の下、物品貿易を始め、投資、サービス貿易、競争、知的財産、電子商取引といった広範な分野について協議を行っている。

(オ)アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)構想

FTAAP構想に関しては、アジア太平洋経済協力(APEC)で、その将来的な実現に向けて盛り込まれるべき次世代型の貿易投資課題の議論や、主に開発途上国・地域向けの能力構築などに取り組んでいる。パプアニューギニアにおける2018年APEC首脳会議では、2016年APEC首脳会議で採択したFTAAPに関するリマ宣言の実施に係るこれまでの進捗が歓迎されるとともに、APECエコノミー(メンバーの国・地域)が将来、質が高く包括的な自由貿易協定に参加する能力を高めるための更なる進展が求められ、2020年に首脳に進捗を報告するよう指示がなされた。

日本は、開発途上国・地域向けの能力構築のため、2017年に続き、2018年も「競争章」に関するワークショップを開催し、将来の競争章に必要不可欠な「望ましい要素」を特定するための議論を行った。

また、TPP11協定が2018年に発効したこと、質の高いRCEP協定の早期妥結に向けて交渉が進んでいることは、包括的で質の高いFTAAPを実現する観点からも意義深いものと評価できる。

イ 二国間協定等(交渉開始順)

(ア)韓国

日本と韓国は、それぞれが互いに第3位の貿易相手国である。同国とのEPA交渉は、安定的な経済枠組みを提供し、将来にわたり両国に利益をもたらし得るとの考えに基づき、2003年に交渉を開始したものの2004年以降中断されている。

(イ)湾岸協力理事会(GCC)

日本にとってGCC諸国(バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の6か国)は、石油・天然ガスの資源供給国として、また、インフラ等の輸出を展開する市場として重要な地域の一つである。GCC諸国との経済関係の強化に向け、FTA交渉を2006年に開始したが、2009年以降、交渉はGCC側の都合で延期されてきている。日本はGCCとの経済関係の一層の強化を図るべく、交渉の早期再開を求めている。

(ウ)ASEAN

日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定は、ASEAN 10か国を対象にした日本初の複数国間のEPAである。2004年の首脳間での合意に基づき、2005年に交渉を開始して以来、11回の正式交渉会合を経て、2007年に首脳間で交渉妥結が確認され、2008年から順次発効している。なお、2010年に開始したサービス貿易分野及び投資についての交渉は、前者については2015年に、後者については2016年に首脳間で交渉終了を確認した。その後、条文の法技術的確認等の調整を行い、2019年の署名及び発効を目指している。

(エ)カナダ

基本的価値を共有し、相互補完的な経済関係にあるカナダとは、2012年にEPA交渉を開始した。日本へのエネルギー、鉱物や食料の安定供給に資するEPAとすべく、2014年11月までに7回交渉会合を行ってきた。

(オ)コロンビア

豊富な資源を有し、高い経済成長を遂げているコロンビアとは、2012年にEPA交渉を開始し、2015年9月までに13回の交渉会合を行った。

(カ)トルコ

高い経済的潜在性を有し、開放経済を推進するトルコとは、2014年の日・トルコ首脳会談においてEPA交渉開始に合意し、同年に交渉を開始した。2018年12月末までに12回の交渉会合が開催され、交渉が加速している。

ウ 発効済みのEPA

発効済みのEPAには、協定の実施の在り方について協議する合同委員会に関する規定や、発効から一定期間を経た後に協定の見直しを行う規定がある。また、発効済みのEPAの円滑な実施のために様々な協議が続けられている。

エ 人の移動

EPAに基づき、これまでインドネシア、フィリピン及びベトナムから看護師・介護福祉士候補者の受入れを実施している。2018年は、インドネシアから329人(看護:31人、介護:298人)、フィリピンから322人(看護:40人、介護:282人)及びベトナムから219人(看護:26人、介護:193人)を新たに受け入れた。また、2018年の国家試験においては、看護78人(インドネシア:29人、フィリピン:31人、ベトナム:18人)及び介護213人(インドネシア:62人、フィリピン:62人、ベトナム:89人)が合格した。

オ 投資協定/租税条約/社会保障協定

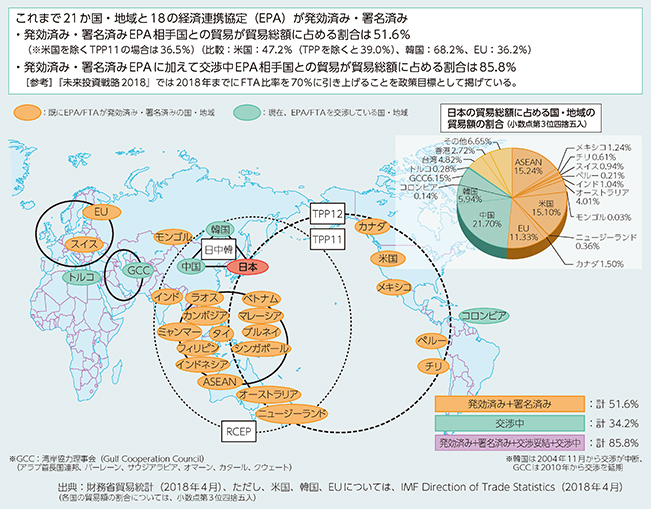

(ア)投資協定

投資協定は、投資家やその投資財産の保護、規制の透明性向上、投資機会の拡大、投資紛争解決手続等について規定しており、投資を促進するための重要な法的基盤である。海外での投資環境の整備を促進し、日本市場に海外投資を呼び込むため、日本は投資協定の締結に積極的に取り組んできている。

2018年には、2月にアルメニア、4月にアラブ首長国連邦、11月にヨルダン、そして12月にアルゼンチンとの間でそれぞれ投資協定が署名に至った。2018年12月末現在、発効済みの投資関連協定が42本(投資協定29本、EPA13本)、署名済み・未発効となっている投資関連協定が6本(投資協定4本、EPA2本)あり、これらを合わせると48本となり、76の国・地域をカバーすることとなる。現在交渉中の投資関連協定を含めると93の国・地域、日本の対外直接投資額の約94%をカバーすることとなる(2018年12月末現在)1。

2016年5月に「投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプラン」が策定され、2020年までに投資関連協定について100の国・地域を対象に署名・発効することを目指すことが定められた。アクションプランの目標の達成に向け、今後は、中東、アフリカ、中南米等の資源産出国等との間の投資関連協定の交渉を積極的に進める方針である。中東は日本にとってエネルギー資源の主要な供給源である。アフリカは豊富な資源と有望な市場に加え、近年は高い経済成長率を示している。中南米には、TPP11協定を推進するために連携したメキシコ、チリそしてペルーのように基本的価値を共有する国が多く、日本との経済的関係は一層深まっている。今後とも海外投資により新興国等の成長を取り込むとともに、日本市場に外国投資を呼び込むとの観点から、投資関連協定を積極的に締結していく。

(イ)租税条約

租税条約は、国境を越える経済活動に対する国際的な二重課税の除去(例:配当等の投資所得に対する源泉地国課税の減免)や脱税・租税回避行為の防止を図ることを目的としており、二国間の健全な投資・経済交流を促進するための重要な法的基盤である。日本は、「我が国との投資関係の発展が見込まれる国・地域との間での新規締結や既存条約の改正を通じ、我が国企業の健全な海外展開を支援する上で必要な租税条約ネットワークの質的・量的拡充を進める」との政府の方針(「未来投資戦略2018」(2018年6月15日 閣議決定))に沿って積極的に取り組んでいる。

2018年には、リトアニアとの租税条約(8月)、エストニアとの租税条約(9月)、ロシアとの新租税条約2(10月)、オーストリアとの新租税条約(10月)、アイスランドとの租税条約(10月)、バハマとの租税情報交換協定の改正議定書(12月)及びデンマークとの新租税条約(12月)が発効し、「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の受諾書の寄託(9月)が行われた。また、スペインとの新租税条約(10月)、クロアチアとの租税協定(10月)及びコロンビアとの租税条約(12月)が署名された。さらに、エクアドルとの租税条約(9月)、アルゼンチンとの租税条約(12月)及びジャマイカとの租税条約(12月)の締結交渉が実質合意に至っている。2018年末時点で、日本は74の租税条約等を締結しており、127か国・地域との間で適用されている。

(ウ)社会保障協定

社会保障協定は、社会保険料の二重負担や年金保険料の掛け捨ての問題を解消することを目的としている。海外に進出する日本企業や国民の負担が軽減されることを通じて、相手国との人的交流の円滑化や経済交流を含む二国間関係の更なる緊密化に資することが期待される。2018年末時点で日本と社会保障協定を締結又は署名している国は21か国である。2018年には、スウェーデン、ベトナム及びフィンランドとの間で新規協定締結のための政府間交渉を行った。

(2)国際機関における取組(WTO、OECD等)

ア 世界貿易機関(WTO)

(ア)特徴

日本は、自由貿易体制の最大の受益者として現在の繁栄を実現してきた。WTOは、多角的貿易体制の中核であり、①貿易自由化・ルール形成のための交渉の場、②加盟国によるWTO協定の履行状況の監視及び③加盟国間のWTO協定上の貿易紛争を手続に従って解決する制度3の運用という機能を果たしている。

(イ)第11回WTO閣僚会議後の動き

2017年12月の第11回WTO閣僚会議(MC11)では、漁業補助金に関する作業計画等が決定されたほか、日本の主導により、米国やEU、多数の途上国を含む71の有志加盟国が参加し、電子商取引の貿易関連側面についての将来のWTO交渉に向けて探求的作業に取りかかるとする共同声明を発出するなど一定の成果があった。その一方、全参加加盟国による閣僚宣言の発出には至らない等、WTOにおける全会一致による合意の難しさを改めて示すものとなった。

MC11から約1か月後の2018年1月にダボスで開催されたスイス政府主催非公式閣僚会合においては、日本を代表して出席した岡本外務大臣政務官やそのほか各国から、MC11の成果は全般的には満足できるものではなく、WTOにおける作業の進め方には改善の余地があるとして、様々な意見が出された。閣僚級での率直な意見交換を促すべくインド政府の発意によりデリーで開催された3月の非公式閣僚会合においても、岡本外務大臣政務官や各国から、柔軟性を持って交渉・議論に臨むことの重要性やWTOの機能を改善することの必要性について発言があった。また、多くの国が貿易と開発をめぐる問題について、全ての開発途上国を一律に扱うのではなく開発途上国ごとの経済規模や発展水準に応じて扱いに違いを設ける等、柔軟性を持った対応が重要であると提起した。

続く5月のパリでの非公式閣僚会合でも、WTOにおける交渉を今後どのように進めていくかや、WTO体制をいかに強靱なものとするかについて、率直な議論が行われた。日本から世耕経済産業大臣及び岡本外務大臣政務官が出席し、WTOルールを今日の経済に則したものにアップデート・強化する取組が重要であること、通報義務の順守・強化を通じた履行監視機能の強化や、議論を通じた紛争解決制度の課題の解決等、WTOがより良く機能するよう取り組むべきことを訴えた。

(ウ)WTO改革の議論

こうしてWTOの在り方が議論される中で、WTOの設立後20年以上が経過し、新興国の台頭や経済のデジタル化により世界経済の在り方が大きく変化しているにもかかわらず、WTOがこの構造的変化に十分対応しきれていないのではないかとの危機感が加盟国の間で高まってきた。WTO紛争解決制度の上級委員の選出プロセスが開始できていない等の問題と相まって、加盟国の間でWTOの改革・現代化の必要性についての認識と機運が高まっており、例えば、6月のG7シャルルボワ首脳コミュニケでは「我々は、WTOを現代化し、可能な限り早期に、より公正にすることにコミットする」と謳(うた)われている。WTOのどの機能をどのように改革すべきかについては、加盟国から様々な意見や提案が出されているが、主に①協定履行監視機能の強化、②紛争解決制度の改革及び③交渉機能の再活性化が議論されている。

日本としても、WTO改革を通じた多角的貿易体制の維持・強化に積極的に貢献すべく、米国(9月)、EU(10月)、中国(10月)等との間でWTO改革の議論を進めていくことを首脳間で一致した。また、9月に開催された第4回日米EU三極貿易大臣会合で、3か国・地域でWTO改革の共同提案を行っていくことで一致した。さらに、10月にオタワで開催されたWTO改革に関するカナダ政府主催の少数国閣僚会合にも関経済産業副大臣と辻外務大臣政務官が出席し、改革については問題の性質に応じて最も有効な対応を個別に検討し、実施可能なものから実施していくとのアプローチをとることが重要であると指摘する等し、議論に貢献した。個別の課題については、例えば、①11月に透明性・通報強化に関する提案を米国、EU等と共に行い、また、②電子商取引分野の新たなルール作りに関する取組においてオーストラリア、シンガポール等と共に議論を主導し、さらに、③紛争解決制度の改革の議論においても積極的な貢献を行っている。

12月のG20ブエノスアイレス首脳宣言では「我々は、WTOの機能を改善するために必要な、WTO改革を支持する」と宣言され、日本議長下のG20大阪サミットにおいて進捗を確認することとされた。

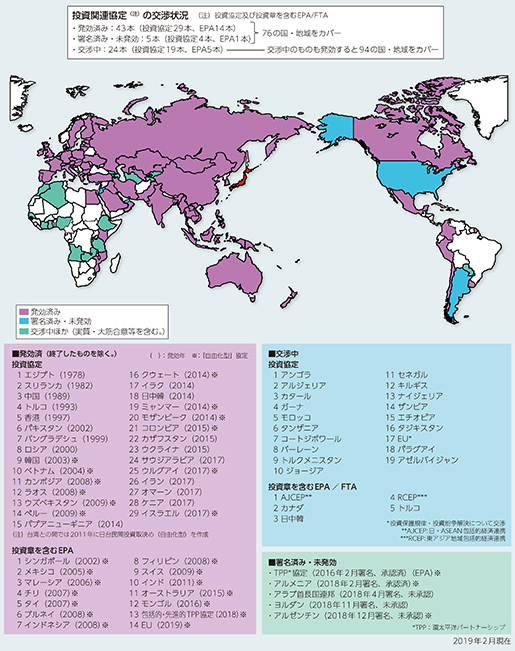

(エ)アゼベドWTO事務局長の訪日

WTO改革の議論が活発化する中、11月7日から8日にかけて、アゼベドWTO事務局長が訪日した。安倍総理大臣への表敬や河野外務大臣との夕食会の機会を通じ、日本として自由で公正なルールに基づく貿易体制を積極的に推進していること、WTO改革を通じた多角的貿易体制の維持・強化にも積極的に貢献していく考えであることをアゼベド事務局長に伝達した。これに対し、アゼベド事務局長から、多角的貿易体制の維持・強化のために日本が果たしている役割に対する謝意が示されたほか、日本が2019年G20議長国を務めることも念頭に、日本と更に協力していきたいとの考えが表明された。

(11月8日、東京 写真提供:内閣広報室)

(オ)国際経済紛争への対応

WTO紛争解決制度は、加盟国間のWTO協定上の紛争を紛争解決手続に従い解決するための準司法的制度である。同制度は、WTO体制に安定性と予見可能性を与える柱として位置付けられる。日本が当事国である最近の案件には以下のものがある。

韓国による日本産水産物等の輸入規制措置:2015年9月小委員会(パネル)設置。2018年2月、日本の主張を認める内容のパネル報告書が公表された。同年4月、韓国はパネル報告書を不服として、上級委員会へ申立てを行い、上級委員会手続が継続中。

ブラジルの税制恩典措置:2015年9月パネル設置。2017年8月、ブラジルの措置がWTO協定に整合しないとするパネル報告書が公表された。同年9月、ブラジルはパネル報告書を不服として、上級委員会へ申立てを行い、上級委員会手続が継続中。2018年12月、ブラジルの措置はWTO協定に整合しないとする上級委報告書が公表された。

韓国による日本産空気圧伝送用バルブに対するダンピング防止措置:2016年7月、パネル設置。2018年4月、韓国の措置はWTO協定に整合しないとするパネル報告書が公表された。同年5月、日本はパネル報告書のいくつかの論点について上級委員会へ申立てを行い、同年6月、韓国もパネル報告書は不服であるとして申立てを行い、上級委員会手続が継続中。

インドによる鉄鋼製品に対するセーフガード措置等:2017年4月、パネル設置。2018年11月、インドの措置はWTO協定に整合しないとするパネル報告書が公表された。同年12月、インドはパネル報告書を不服として上級委員会へ申立てを行い、上級委員会手続が継続中。

韓国による日本産ステンレス棒鋼に対するダンピング防止措置:2018年10月パネル設置。現在パネル手続中。

韓国による造船業に対する支援措置:2018年12月、日本は韓国とWTO協定に基づく二国間協議を実施した。

イ 経済協力開発機構(OECD)

(ア)特徴

OECDは、政治・軍事を除く経済・社会の極めて広範な分野(マクロ経済、貿易・投資、農業、産業、環境、科学技術など)を扱う「世界最大のシンクタンク」として政策提言を行っているほか、各種委員会等で行われる議論を通じて、国際的な規範を形成している。日本は、1964年に非欧米諸国として初めてOECDに加盟して以降、各種委員会等での議論や、財政・人的な貢献を通じて、OECDの取組に積極的に関わってきている。

(イ)グリアOECD事務総長訪日

2018年4月のグリア事務総長の訪日では、安倍総理大臣や河野外務大臣などとの会談等を通じて、多角的貿易体制の維持・強化の重要性や、東南アジア諸国の将来的な加盟の重要性を再確認したほか、日本が議長国となる2019年G20に向けて協力していくことで一致した。また、同事務総長は「質の高いインフラの推進に関するセミナー」に出席し、質の高いインフラの「国際スタンダード」の普及に向けた日本との協力推進の重要性を発信した。

(ウ)2018年閣僚理事会

5月、「多国間主義のてこ入れ」をテーマとし、議長国フランスの下、閣僚理事会が開催された。日本から、保護主義との闘い、自由で開かれた貿易・投資の維持・強化のほか、開かれ、誰もが公平に利用可能な「質の高いインフラ」整備等の重要性を強調し、いずれも成果文書に反映されるなど、OECDにおける議論に貢献した。また、リトアニア及びコロンビアの加盟が決定され、タイ「国別プログラム」4が正式に立ち上げられた。さらに、各国から2019年G20への期待が表明され、OECDとG20の連携の重要性が確認された。

(エ)各分野での取組

鉄鋼の過剰生産能力問題について、2016年のG20杭州(こうしゅう)サミット(中国)を受けて、世界の粗鋼生産量の約半分を占める中国も参加する形で、鉄鋼の過剰生産能力に関するグローバル・フォーラム(GFSEC)が設立された。同フォーラムは、2017年11月の第1回閣僚会合(ベルリン(ドイツ))で、具体的な政策的解決策等をまとめた報告書を採択し、その後、2018年9月の第2回閣僚会合(パリ(フランス))で、これまで各国が取り組んだ成果等について報告書を取りまとめた。2018年12月から、日本はG20議長国として同フォーラムの議長に就任し、この課題の解決に向け強いリーダーシップを発揮し、積極的な役割を果たしている。

また、多国籍企業等による過度な節税対策等については、2012年に税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトを立ち上げ、2015年には「BEPS最終報告書」を公表した。また、同報告書を踏まえ、2016年11月には、BEPS防止措置実施条約が採択された。2017年6月に日本を含む67か国・地域が同条約に署名し、2018年7月、同条約は先に受諾書等を寄託した5か国・地域について発効した。2018年12月現在、83か国・地域が署名、17か国・地域が締結している。同条約に関し、日本については、同年9月に受諾書を寄託したことで、2019年1月1日に効力が生じた。

(オ)アジアとの関係強化

OECDは、世界経済の成長センターとしての東南アジアの重要性の高まりを受け、同地域との関係強化を重視している。2018年3月に東京で開催された「東南アジア地域プログラム」初の閣僚会合では、「包摂的なASEAN」という議題の下、「連結性」や、包摂的な「参加」(人材育成、教育・スキル、ジェンダー、中小企業等)について議論が行われた。日本からは河野外務大臣が出席し、将来的な東南アジアからのOECD加盟も見据え、同プログラムを通じた協力推進の決意が表明された。

(カ)財政的・人的貢献

日本は、OECDのI部予算(義務的拠出金)の9.37%(2017年、米国に次ぎ全加盟国中第2位)を負担しており、OECD事務局のナンバー2のポストである事務次長(現在は河野正道次長)も歴代輩出している。また、日本はドイツと並びOECD開発センターへの最大拠出国(2018年)であるほか、開発センター次長(上田奈生子次長)を輩出するなど、財政的・人的貢献を通じてOECDを支えている。

(3)国際会議における取組(G7・G20サミット、APEC等)

ア G7・G20

日本が自らの取組を国際社会にアピールし、日本にとって望ましい国際的経済秩序を形成していく場として、G7・G20サミットは引き続き重要な役割を果たしている。

(ア)G7シャルルボワ・サミット(カナダ)

世界経済が相互依存を深める一方、グローバル化などに対する不安や不満が、保護主義への誘惑を生み出し、国と国の間で利害対立を生じさせることがある中、2018年6月に開催されたG7シャルルボワ・サミットでは、ルールに基づく国際秩序の促進、保護主義との闘いの継続、ルールに基づく国際貿易体制の重要性を確認するとともに、公平な競争条件を促進するための様々な措置について一致した。安倍総理大臣は、国際社会の牽引(けんいん)役として普遍的価値を共有するG7がこれまで以上に役割を果たしていくべきと力強く訴えるとともに、貿易、イノベーションと雇用、北朝鮮などに関する議論を主導した。

①貿易について、主に自由で公正な貿易、WTOの機能改善、非関税措置障壁や産業補助金等の市場歪曲(わいきょく)的措置に関し、議論が行われた。

②イノベーションと雇用について、新しい技術が進展する中、いかに持続的、かつ包摂的に成長していくかについて問題意識を共有した。

③北朝鮮情勢について、安倍総理大臣が議論をリードし、G7として、北朝鮮による全ての大量破壊兵器、弾道ミサイル及び関連施設の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な廃棄の実現が必要であること、そのために北朝鮮に対し、関連国連安保理決議の完全な履行を求め、具体的な行動を引き出していくこと等で一致した。また、何よりも重要な拉致問題についても、安倍総理大臣からの即時解決に向けた理解と協力の呼びかけに対し支持が得られた。

④ジェンダーについては、全てのトピックにジェンダーの視点を含めて分野横断的な議論が行われ、伊勢志摩サミット等に引き続きジェンダー主流化が一層加速された。

⑤気候変動について、排出量削減に加え低炭素社会の実現を国際社会が進めることが重要であり、これは経済にとってマイナスではなく、成長との両立が可能で、パリ協定の実施及び循環型社会の実現に向けて協力していきたいとの点で一致した。

⑥海洋について、沿岸部の強靱性の構築、海洋の健全性の強化、海洋プラスチックごみ対策等を議題に活発な意見交換を実施した。安倍総理大臣から、防災について蓄積した知見を世界の人々のためにいかし、海洋ごみ対策については、開発途上国を含めた世界全体の課題として対処する必要があること等を主張した。

(6月8日、カナダ・シャルルボワ 写真提供:内閣広報室)

2019年6月28日と29日に、大阪で日本初のG20サミットが開催されます。今回の特集では、G20大阪サミットに向けて、G20とは何か、日本の優先課題は何か、についてご紹介します。

G20サミットの正式名称は「金融・世界経済に関する首脳会合」です。アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、日本、メキシコ、韓国、南アフリカ共和国、ロシア、サウジアラビア、トルコ、英国、米国及び欧州連合(EU)の首脳が参加して毎年開催される国際会議です。例年、G20の首脳以外にも、招待国の首脳や国際機関の代表などもサミットに参加しています。

G20サミットを開催する国は、12月から翌年の11月までの1年間、G20議長国となります。議長国は、サミットのほかに、関係閣僚会合などを主催し、それらの準備会合の開催を含め、様々な準備も行います。

G20は、世界のGDPの8割以上を占める「国際経済協調の第一のフォーラム」として、世界経済を力強く成長させていくことを目的としてきました。グローバル化が深化し、様々な問題が複雑に絡み合う中、近年G20サミットではマクロ経済や貿易のみならず、世界経済に大きな影響を与える開発、気候変動・エネルギー、保健、テロ対策、移民・難民問題等の地球規模課題についても、活発に議論が行われています。こうした地球規模課題への貢献を通じて、包摂性のある持続可能な世界を実現することを目指してきました。

日本は、G20大阪サミットにおいて、自由貿易の推進やイノベーションを通じた世界の経済成長の牽引と格差への対処、さらにはSDGsを中心とした開発・地球規模課題への貢献を通じて、自由で開かれた、包摂的かつ持続可能な社会の実現を目標に掲げ、取組を推進していきます。

また、質の高いインフラや国際保健といった、世界経済の成長を実現するための国際公共財の供給に関わる議論を牽引します。気候変動問題や海洋プラスチックごみ問題を始めとする地球規模課題に貢献し、議長国として、力強いリーダーシップを発揮していきます。さらに、デジタル経済への制度面の対応や、高齢化社会への対応についても議論し、あらゆる主体が活躍できる社会の実現のために、日本が推進するSociety(ソサエティ)5.0時代の生産性革命等の取組を紹介しつつ、議論を推進します。

G20大阪サミット及び関係閣僚会合に、世界各国から数多くの代表団やジャーナリストが集まるこの機会を捉えて、日本のおもてなしの精神と、大阪及び各開催地のあふれる魅力や特色を世界に向けて大いに発信したいと思います。

(イ)G20ブエノスアイレス・サミット(アルゼンチン)

2018年11月から12月に開催されたG20ブエノスアイレス・サミットでは、「公正で持続可能な開発のためのコンセンサスの構築」という主要テーマの下、貿易関係の緊迫化や新興国経済の脆弱性等のリスクに直面する中で、首脳間で率直な意見交換が行われ、ブエノスアイレス首脳宣言が採択された。

ブエノスアイレス首脳宣言の採択に当たり、日本は、リトリート5及び世界経済のセッションでリードスピーカーとして首脳間の議論を牽引するとともに、全てのセッションで発言を行い、各国との首脳会談及びこれまでの準備会合への対応を通じ、次期議長国として、議論の動向を見極めつつ、G20内の異なる立場や意見の調整に積極的に関与し、G20が首脳宣言を通じて結束した力強いメッセージを出すことに大きく貢献した。

(11月30日、アルゼンチン・ブエノスアイレス 写真提供:内閣広報室)

首脳宣言における主要なポイントは以下のとおりであった。

①「ルールに基づく国際秩序」を改善するために協働する。

②多角的貿易体制が果たしてきた貢献を認識するとともに、WTO改革を支持し、2019年のG20大阪サミットにおいて進捗を確認する。また、鉄鋼の過剰生産能力問題に関し、グローバル・フォーラム(GFSEC)における提言及びコミットメント(市場歪曲(わいきょく)的な支援措置の除去等)の実施を要請する。

③情報の自由な流通を支持し、人工知能(AI)等に関する作業を継続する。

④質の高いインフラに関する2019年の進捗を期待する。低所得国の債務脆弱性に対処し、債務の透明性及び持続可能性の向上に取り組む。

⑤女性のエンパワーメントに関し、労働参加率の性別格差の減少や、科学、技術、工学及び数学(STEM)分野への参画の拡大等を促進する。

⑥保健分野での薬剤耐性(AMR)対策、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の実現、公衆衛生危機への対応能力強化等に取り組む。

また、閉会セッションでは、安倍総理大臣がマクリ・アルゼンチン大統領から議長を引き継ぎ、2019年6月28日から29日に開催されるG20大阪サミットでは、経済成長と格差への対処を同時に達成し、包摂的かつ持続可能な未来社会の実現を推進し、また、AI等の活用による、あらゆる主体が活躍する「人間中心の社会」に向けた議論を前進させ、さらに、質の高いインフラ、国際保健、気候変動、海洋プラスチック等についても議論したいとの意気込みを述べた。

イ アジア太平洋経済協力(APEC)

APECは、アジア太平洋地域の21の国・地域(エコノミー)が参加する経済協力の枠組みである。アジア太平洋地域は、世界人口の約4割、貿易量の約5割、GDPの約6割を占める「世界の成長センター」であり、APECはこの地域の貿易や投資の自由化・円滑化に向け、地域経済統合の推進、質の高い成長戦略の実施、経済・技術協力等の活動を行っている。国際的なルールに則(のっと)り、貿易・投資の自由化と連結性の強化によって繁栄するアジア太平洋地域は、日本が志向する「自由で開かれたインド太平洋」の核である。日本がAPECの発展に貢献することは、日本自身の経済成長・発展や日本企業の海外展開に非常に大きな意義がある。

2018年はパプアニューギニアが初めて議長を務め、11月17日から18日に首都ポートモレスビーで第26回APEC首脳会議が開催された。同会議においては、「包摂的な機会の活用、デジタル化された未来の受容」という全体テーマの下、①連結性の向上、地域経済統合の深化、②持続可能で包摂的な成長の促進、③構造改革を通じた包摂的成長の強化、という三つの優先課題に沿って議論が行われた。会議に出席した安倍総理大臣は、TPP11協定を21世紀型の貿易・投資のルールの基礎となるものと評価し、RCEPの早期妥結を目指すと表明した。また、WTOを中核とする多角的貿易体制の重要性を強調し、あわせてWTO改革の動きをAPECとして後押しすべきことを指摘した。このように、2019年に日本がG20の議長を務めることも見据え、自由貿易の旗手として、「世界の成長センター」であるアジア太平洋地域の繁栄、安定に積極的に貢献していく姿勢を表明した。さらに、連結性強化のための質の高いインフラ促進の重要性を強調し、「自由で開かれたインド太平洋」の提唱者、太平洋・島サミット(PALM)の主催者として、アジア太平洋地域における日本のプレゼンスを確保、強化すると表明した。

この議長声明は、APECエコノミーの太宗の(prevailing)見解に関する議長の判断を反映したもの

| 議長声明のポイント | |

|---|---|

| デジタル化された未来の受容 | ●デジタル経済がもたらす恩恵を認識 |

| ●情報とデータの自由な流通を正当な国内政策目的を認めつつ可能とすることの重要性を強調 | |

| 連結性の強化、地域経済統合の深化 | ●自由で、公正で、開かれた方法で貿易を前進させることを要請 |

| ●質の高いインフラに関する取組の進展を歓迎 | |

| ●FTAAP(アジア太平洋自由貿易圏)の取組を歓迎し、能力構築等を慫慂(しょうよう) | |

| ●多角的貿易体制の貢献を認識 | |

| ●WTOの機能改善に向け協働 | |

| 持続可能で包摂的な成長の促進 | ●中小・小規模企業のビジネス環境の改善及び女性のエンパワーメントの重要性を強調し、更なる取組実施を歓迎 |

| 構造改革 | ●構造改革の重要性を認識 |

| 今後に向けて | ●ABAC(APECビジネス諮問委員会)による助言、支持に感謝 |

| ●2019年にチリで再会することを期待 |

附属書:デジタル経済に関するAPEC行動アジェンダ

首脳宣言の調整においては、多角的貿易体制への支持、保護主義との闘いなどをめぐって意見の収れんが見られず、1993年以来26回のAPEC首脳会議で初めて、首脳宣言を採択できず、APECエコノミーの太宗の見解に関する議長の判断を反映した議長声明が発出された。11月23日に発出されたこの議長声明には、多角的貿易体制が果たしてきた貢献、WTOの機能改善、自由で、公正で、開かれた方法で貿易を前進させること、質の高いインフラに関する取組など日本の主張する重要事項が盛り込まれた。

なお、2019年はチリがAPEC議長を務めることとなっている。

~アジア太平洋経済協力(APEC)を例に~

APECビジネス諮問委員会(ABAC)をご存知でしょうか。ABACは、APECに参加する21か国・地域の首脳が指名したビジネス界の代表で構成されるAPEC唯一の公式民間諮問団体です。日本では、安倍総理大臣より指名を受けた、私を含む3名の委員※1が活動しています。ABACではビジネス部門の優先課題を年4回の会議で議論し、毎年、APEC首脳に対して政策提言を提出します。2018年は「デジタル化とイノベーション」をテーマに、ニュージーランド、日本、マレーシア、パプアニューギニアでの会議で議論を深めました。

2018年4月に開催された日本での会議は、日本政府、経済団体、関連企業等多方面から支援を得ながら11年ぶりに東京で開催され、200人以上の方々が出席しました。

この機会に、JR東日本の協力を得て、東京新幹線車両センターと東京駅へABAC委員を案内し、新幹線車両等を見学いただきました。国土交通省からは新幹線システムの安全性、信頼性、ライフサイクルコスト、経済発展への貢献について説明いただき、日本の「質の高いインフラ」をより一層理解いただく機会となりました。その後、三菱地所の協力により丸の内地区を案内し、持続可能な発展のための官民連携の取組を紹介しました。

また、会議開催国・地域主催の「Women's Luncheon(女性の経済参画に関する昼食会)」では、野田聖子女性活躍担当大臣から日本での女性活躍推進の取組や成果を紹介いただき、その後のパネルディスカッションでは「STEM※2分野の女性活躍」をテーマに、吉田晴乃経団連審議員会副議長、山崎直子宇宙飛行士、玉城絵美H2L(株)創業者、村上由美子OECD東京センター長から、ロールモデルの普及や男性の協力促進等につき活発な議論を展開していただきました。この分野の女性活躍に課題を抱えている各国・地域の委員の関心を惹(ひ)く一方、日本の取組についても高い評価を得られました。

(4月、東京 写真提供:ABAC)

ABAC委員には、毎年秋にAPEC首脳会議で実施される「ABAC委員とAPEC首脳との対話」において、各国・地域の首脳に直接政策を提言する機会が与えられています。2018年は議長エコノミーのパプアニューギニアで行われ、私は安倍総理大臣のファシリテータとして、マレーシア、シンガポール、メキシコの首脳等が出席するグループにて、多角的貿易体制への支持、デジタル時代に対応した政策の整備等について意見交換を行いました。

今後も、日本政府、経済団体、関連企業と連携し、日本の産業界を後押しする政策提言に取り組みたいと考えております。

※1 ABAC日本委員は、大宮英明 三菱重工業株式会社取締役会長、髙橋規 三井物産株式会社顧問、林信秀 株式会社みずほ銀行取締役会長の3名。代理委員は長谷川浩司 三菱重工業株式会社特別顧問(2018年12月現在、就任順)

※2 科学・技術・工学・数学(Science, Technology, Engineering and Mathematics)

注:役職はいずれも当時

(4)知的財産の保護

知的財産保護の強化は、技術革新の促進、ひいては経済の発展にとって極めて重要である。日本は、APEC、WTO(TRIPS6理事会)、世界知的所有権機関(WIPO)等での多国間の議論に積極的に参画し、日本の知的財産が海外で適切に保護され、活用されるための環境整備を行っている。その一環として、2018年10月、日本は「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」の加入書をWIPOに寄託し、2019年1月に同条約は日本において効力が発生した。EPA等でも、知的財産権に関する規定を設け、知的財産の十分で効果的な保護が達成されるよう努めており、2019年2月1日に発効した日EU・EPAや2018年12月30日に発効したTPP11は、知的財産の保護と利用の一層の推進を図る内容となった。また、外務省は、海外で模倣品・海賊版被害を受けている日本企業を迅速かつ効果的に支援することを目的として、ほぼ全ての在外公館で知的財産担当官を指名し、日本企業への助言や相手国政府への照会、働きかけなどを行っている。さらに、知的財産保護の強化や模倣品・海賊版対策での開発途上国の政府職員などの能力向上のため、国際協力機構(JICA)を通じて専門家派遣などを行っている。

1 財務省「直接投資残高地域別統計(資産)(全地域ベース)」(2017年末現在)

2 新租税条約とは、既存の租税条約を全面的に改正するもの。

3 紛争解決制度は、WTO体制に安定性と予見可能性を与える柱として位置付けられる。同制度の下での協議を通じて紛争が解決されない場合、問題を小委員会(パネル)に付託し、問題とされる措置と協定との整合性等についてパネルで争うことができる。パネルの判断に不服のある当事国は、上級委員会に対して申立てを行い、同判断を争うことができる。1995年のWTO発足時から2018年12月6日現在までの紛争案件数(協議要請数)572件のうち、日本が当事国として関わった案件は40件。なお、上級委員会は7人の委員で構成され、任期は4年(一度再任が可能)。日本はこれまで3人の委員を輩出している。

4 OECDとして、特定の非加盟国に対し、対象国それぞれの発展計画に基づき、戦略的な分野でOECDのスタンダードや慣行に参加することを中長期的に支援するための枠組み

5 G20メンバー及びスペインの首脳のみが参加したセッション

6 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定