1 開発協力(ODA等)

(1)ODAの現状

ア 2016年度開発協力重点方針

開発協力は、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保により一層積極的に貢献し、日本の外交政策を推進していく上で、最も重要な手段の1つである。開発協力大綱に基づき、戦略的かつ効果的な開発協力を推進すべく、外務省は以下を2016年度の重点と位置付け、様々な主体との連携の強化を図りつつ取り組んでいくこととしている。

(ア)国際社会の平和と安定のための環境整備と普遍的価値の共有

人道支援、テロ対策、平和構築、海上保安能力の強化等の協力を通じ、国際社会の平和と安定の実現に積極的に貢献する。民主主義、法の支配、人権といった普遍的価値を共有する国の取組を支え、日本との関係を強化するため、法制度整備やガバナンス強化等の協力を行う。開発協力を通して、親日派・知日派の育成とネットワークの強化を行うとともに、日本の魅力や取組を積極的に対外発信する。

(イ)グローバルな課題への対処と人間の安全保障の推進 ~「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を踏まえて~

人間の安全保障の理念の下、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の実施を推進する。また、保健、教育、防災、ジェンダー、環境・気候変動等の分野で協力を推進し、グローバルな課題の解決に貢献する。

(ウ)開発途上国と共に「質の高い成長」を目指す経済外交・地方創生への貢献

開発途上国における「質の高い成長」の実現に向けた協力を行うと同時に、日本の経済成長や地域活性化に貢献するため、インフラシステム輸出に資する協力を行うとともに、TPP協定を含む経済外交上の取組と連動し、地方自治体や中小企業等の海外展開の支援や対外直接投資の環境整備を行う。また、開発途上国の産業人材育成を支援するとともに、医療技術・サービス等の国際展開等については、日本方式の普及を通じた協力を行う。

(エ)様々な主体との連携強化

上記重点(ア)~(ウ)に取り組むに当たり、様々な主体との連携の強化を図る。開発協力大綱を踏まえ、日本の開発協力の戦略的展開に必要な実施態勢の整備を図るとともに、民間企業、地方自治体、大学・研究機関、NGO・市民社会組織(CSO)、国際機関・地域機関等との連携を一層強化していく。

イ 国際協力事業関係者の安全対策

7月にバングラデシュの首都ダッカで発生した襲撃テロ事件では、ODAに携わっていた7人の日本人の尊い命が奪われ、1人の日本人が負傷した。政府は、テロに屈することなく、開発途上国を支援し続けていく決意であるが、その一方で国際テロ情勢は厳しさを増している。現地で国際協力に携わる日本人の安全を確保すべく、改めて万全の態勢を構築することが不可欠となっている。

このような問題意識に立って、外務大臣の下に「国際協力事業安全対策会議」を発足させ、多くの関係省庁の参加も得た5回の会合を経て、8月末に国際協力事業関係者のための新たな安全対策を策定した最終報告を公表した。最終報告では、①脅威情報の収集・分析・共有の強化、②事業関係者及びNGOの行動規範、③ハード・ソフト両面の防護措置、研修・訓練の強化、④危機発生後の対応及び⑤外務省・国際協力機構(JICA)の危機管理意識の向上・態勢の在り方の5つの柱に沿って、今後外務省及びJICAが関係者と連携して取り組むべき安全対策を示した。

今後とも、国際協力事業関係者の安全を確保しながら、日本が責任ある大国として国際社会の平和と安定及び繁栄に引き続き積極的に貢献すべく、新たな安全対策を着実に実施していく。

(2)日本の開発協力実績と主な地域への取組

ア 日本のODA実績

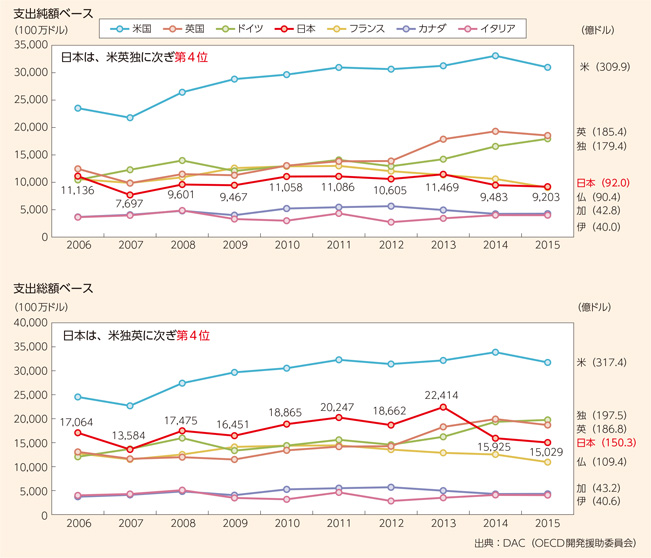

2015年の日本のODA(3)実績は、支出総額ベースで対前年比5.6%減の約150億3,000万米ドルとなった。これは経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC)加盟国中では、米国、ドイツ及び英国に次いで第4位である。また、国際比較において通常用いられている支出純額ベースでは対前年比3.0%減の約92億米ドルとなり、米国、英国、ドイツに次ぐ第4位である。なお、支出純額ベースでの対国民総所得(GNI)比は0.21%となり、DAC加盟国中第19位となっている。

イ 主な地域への取組

(ア)東南・南西アジア

東南アジア地域の平和と安定及び繁栄は、同地域と密接な関係にある日本にとって重要である。日本はこれまで、開発協力を通じ、同地域の経済成長や人間の安全保障を促進することで、貧困削減を含む様々な開発課題の解決を後押しし、同地域の発展に貢献してきた。

2015年の二国間ODA総額に占める同地域の割合は、52.8%に上り、その多くが東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国向け支援である。日本は、域内連結性強化や産業基盤整備のためのインフラ整備及び産業人材育成支援が同地域の持続的成長に不可欠との考えの下、質の高いインフラ整備を域内各国で実施しているとともに、2015年11月の日・ASEAN首脳会議において発表した、今後3年間で4万人の産業人材の育成を行う「産業人材育成協力イニシアティブ」の下で同地域の産業人材育成を着実に支援している。さらに、ASEAN諸国は日本のシーレーン上に位置し、地域安全保障上重要な地域であることから、巡視船艇や関連機材等の供与、人材育成等、ODAによる海上安全分野での支援を着実に実施している。このほか、域内及び国内格差是正のための支援や防災、環境・気候変動、エネルギー分野等、持続可能な社会の構築のための支援についても着実に実施するとともに、2016年9月の日・ASEAN首脳会議においてテロに屈しない強靱(きょうじん)なアジアの実現に向け、今後3年間で450億円規模の支援と2,000人の人材育成を行うことを発表し、新たな課題に対しても積極的に取り組んでいる。

メコン地域においては、2015年7月の日・メコン首脳会議で採択した「新東京戦略2015」に沿って、同首脳会議で表明した3年間で7,500億円のODAによる支援を着実に実施するとともに、2016年7月の日・メコン外相会議で新たに立ち上げた「日メコン連結性イニシアティブ」の下、域内の更なるインフラ整備、制度改善や周辺開発等を通じ、「生きた連結性」の実現を支援していく。

日本はこうした支援を通じて、2015年12月に設立されたASEAN共同体の強化を後押ししていく。

南西アジア地域は、経済が発展する一方、依然としてインフラの未整備や貧困などの課題を抱えている。日本は、日本企業の投資環境整備や人間の安全保障も念頭に、ODAを通じ、こうした課題の克服に向けた様々な支援を行っている。

スリランカに関しては、5月に行われた首脳会談で、安倍総理大臣から「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」の下、スリランカとも協力を強化していくこと、また、コロンボ港及びその周辺開発等に官民一体となって取り組んでいくことを表明した。

インドに関しては、11月に行われた首脳会談で、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業の着実な進捗が示されたほか、モディ首相から、日本のODAがインドにおけるインフラの開発と近代化において重要な貢献を果たしてきたことに謝意が表明された。

(イ)中央アジア

中央アジア・コーカサス地域は、ロシア、中国、南アジア、中東及び欧州に囲まれている地政学的に重要な地域であり、その安定と発展は、日本を含むユーラシア地域全体の安定と発展にとっても重要である。日本は、中央アジアの「開かれ、安定し、自立した」発展を支え、地域・国際の平和と安定に寄与する日本外交を掲げ、アフガニスタンやパキスタンなど近接地域を含む広域的な視点も踏まえつつ、この地域の長期的な安定と持続的発展のため、人権、民主主義、市場経済、法の支配といった普遍的価値が根付くよう国造りを支援している。

2016年は、前年の安倍総理大臣の中央アジア訪問のフォローアップとして、インフラ整備、保健医療、国境管理、麻薬対策等の分野で協力を行ったほか、高等専門学校を始めとする日本型工学教育を活用した高度産業人材育成に向けた支援、若手行政官の日本留学事業の拡充や日本センターに対する新規協力事業を開始する等人材育成に関する協力を強化した。また、「中央アジア+日本」対話の新たな協力テーマである運輸・物流分野における協力について議論を深めた。

(ウ)中南米

中南米は、日本と長年にわたる友好関係を有し、約213万人の日系人が在住するなど、歴史的なつながりが深い。また、資源・食料の一大供給地域であると同時に、約5兆米ドルの域内総生産を有する有望な新興市場である。一方で、国内における所得格差や農村・山岳部の貧困などの問題を抱えている国が少なくない。また、自然災害に対する脆弱(ぜいじゃく)性が高く、環境・気候変動及び防災分野での取組も課題となっている。日本は、中南米各国の特殊性も勘案した上で、様々な協力を行っている。

4月には、バレーラ・パナマ大統領が訪日し、パナマの持続可能な経済成長に寄与するため、「パナマ首都圏都市交通3号線整備計画」に関する書簡の交換を行った。9月には、安倍総理大臣が日本の総理大臣として初めてキューバを訪問し、無償資金協力など経済協力の本格化、JICA事務所の開設等を行うこととした。11月には、安倍総理大臣がペルー及びアルゼンチンを訪問し、ペルーにおいては、環境・防災対策分野等で、また、アルゼンチンにおいては中小企業支援分野等で引き続き支援を行っていくことを表明した。

(エ)中東

地政学的要衝にあり、エネルギー安全保障上も重要である中東・北アフリカ地域の平和と安定の確保は、日本のみならず世界の安定にとっても重要である。こうした観点から日本は、同地域の平和と安定に向け積極的に支援してきた。

日本は、5月のG7伊勢志摩サミットの機会に、「中庸が最善」という考えの下、暴力的過激主義の拡大を阻止し「寛容で安定した社会」を中東に構築するため、今後3年間で、約2万人の人材育成を含む総額約60億米ドルの支援の実施を表明した。また、将来のシリア復興を担う人材育成の観点から、今後5年間で最大150人のシリア人留学生を受け入れることを発表した。

特に、シリア・イラク及びその周辺国の難民・避難民に対しては、9月の国連総会で開催された国連安保理ハイレベル会合において、日本は2016年中に約11億3,000万米ドルの支援を表明した。また、難民及び移民に関する国連サミット、オバマ米国大統領主催難民サミットでは、日本は、2016年から3年間で総額28億米ドル規模の世界の難民等への人道支援、自立支援及び受入国・コミュニティ支援と、世界銀行のグローバル危機対応プラットフォームへの総額1億米ドル規模の資金協力の実施を表明した。

さらに、日本を始めとする国際社会は、アフガニスタンを再びテロの温床としないよう、同国の自立と安定に向けた国造りを支援している。10月に開催された「アフガニスタンに関するブリュッセル会合」では参加国・機関から総額152億米ドルの支援プレッジが表明された。日本は、国際社会の支援の継続はアフガニスタン政府が改革コミットメントについて成果を出すことにかかっているという相互責任原則に基づき、2017年から2020年までの4年間で年間最大約400億円の支援を継続するよう努めることを表明した。

(オ)アフリカ

アフリカは、豊富な天然資源と急増する人口を背景に高い経済成長を遂げ、潜在的市場として国際社会の注目と期待を集めている。日本は、1993年以来、アフリカ開発会議(TICAD)プロセスを通じて、アフリカ諸国及び支援国・組織と共にアフリカの開発課題に取り組み、その経済成長の実現に向け支援してきた。TICADプロセスは、日・アフリカ関係を一層強化するものであり、アフリカ諸国の自主性を尊重しアフリカの更なる発展を議論する場として、アフリカ諸国から高く評価されている。5年ごとに開催されてきた同会議は、2013年の第5回以降、3年ごとの開催となり、2016年8月、ケニアのナイロビで、アフリカ初のTICADとなるTICAD VI(特集「TICAD VI ~民間セクターのアフリカへの関心~」115ページ参照)が開催された。

TICAD VIでは、アフリカ53か国から首脳級を含む代表に加え、開発パートナー諸国及びアジア諸国、国際機関、地域機関、民間セクター、NGOの代表等の参加を得て、①経済の多角化・産業化、②強靱(きょうじん)な保健システム促進及び③社会の安定化促進について活発な議論が行われ、これら3つの優先分野を柱とする「ナイロビ宣言」が採択された。同会議で共同議長を務めた安倍総理大臣は、基調演説の中で、2016年から2018年までの3年間に、日本の強みである質の高さ(クオリティ)を生かした約1,000万人の人材育成を始め、質の高いインフラ整備や強靱(きょうじん)な保健システム促進、平和と安定の基盤作り等、ナイロビ宣言の3優先分野に沿って、官民総額300億米ドル規模のアフリカの未来への投資を行うことを表明した。

次回のTICAD VIIは、2019年に日本国内で開催される予定である。日本は今後も、民間投資を巻き込んだ経済成長、開発、社会的安定促進等の分野で、日本の強みを生かした支援を着実に実行するとともに、日本とアフリカ諸国との互恵的関係を構築し、官民が連携してアフリカの「質の高い成長」実現に貢献していく。

(3)適正かつ効果的なODA実施のための取組

ア 適正なODA実施のための取組

ODAの実施においては、各段階において外部の意見を聴取し、その意見を踏まえた形で案件を形成することにより、透明性の向上に努めている。ODA実施の事前調査の段階においては、公開する形で、開発協力適正会議を開催し、外部の有識者との間で検討を行った上で調査の要否を決定している。さらに、案件の実施後においては、JICAは2億円以上の全ての案件について事後評価の結果をホームページ上で公表しており、10億円以上の案件については第三者による事後評価も行っている。こうした事後評価で指摘された事項は、次のODAの案件形成に生かしている。

イ 効果的なODA実施のための取組

ODAは、相手国のニーズや案件の規模に応じて、無償資金協力、有償資金協力及び技術協力という3つの枠組みにより実施されているが、限られた予算を効率的に活用し、高い開発効果を実現するため、外務省及びJICAは相手国のニーズを踏まえて、国ごとに協力における重点分野を設定し、各枠組みの垣根を越えてそれらの分野に資する案件を形成している。例えば、内陸国であるルワンダでは、陸路を通じて外洋へ出る際の輸送コストの高さが大きな課題となっている。そのため、日本は、無償資金協力により、ルワンダとタンザニアの国境に新しい橋や国境手続円滑化のための施設(ワンストップボーダーポスト:OSBP)を建設し、技術協力によりOSBP施設の運用能力向上を支援してきた。こうした取組を更に推進するため、7月には、有償資金協力により、ルワンダからタンザニア国境へとつながる道路の改修・拡張支援を決定した。

また、日本は効果的なODA実施に関する国際的な枠組み作りにも貢献している。国際社会が一丸となって開発途上国への開発協力の効果向上に取り組むことを目的に、先進国や開発途上国のみならず市民社会や民間セクターなど様々な開発主体が参加する枠組みとして「効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップ(GPEDC)」があり、日本は2015年9月から同パートナーシップの運営委員を務めている。2016年11月に開催されたGPEDC第2回ハイレベル会合では、三角協力などの日本が強みを持っている分野での取組を発信し、他の参加者から、こうした日本の取組を評価する声が上がった。

ウ 開発協力情報公開の推進と質の向上に向けた取組

開発協力の実施に当たっては国民の理解と支持が不可欠であり、このため効果的な情報の発信と開発協力の質の向上を通じて国民の理解促進に努めている。具体的には、東京のお台場で開催した日本最大級の国際協力イベント「グローバルフェスタJAPAN2016」(10月)や、大阪市で開催した「ワン・ワールド・フェスティバル」(2月)等の国民参加型イベントのみならず、テレビ広報番組(「私が変わればミライが変わる『海を渡ったニッポンのお宝を探せ!』」)を放映し、開発途上国の現場取材に基づき、日本が世界各地で行っている国際協力活動の具体例や日本にとっての開発協力の意義等を分かりやすく紹介するなど、幅広い層の人々に届くことを目指す広報を実施した。また、引き続きODAホームページを通じた開発協力に関する情報発信にも取り組んでいる。さらに、開発協力大綱において海外広報にも積極的に取り組むとしたことを踏まえ、現地の報道機関による日本の開発協力の現場視察を企画し、現地の報道においても日本の協力が取り上げられる機会を作るよう努めるとともに、英語や現地語による広報資料の作成も行ってきている。

ODAの質を高めるためには、ODAを評価し、評価結果から得られた提言や教訓を次の政策立案や事業実施に生かしていく必要がある。外務省は、外部有識者による政策・プログラムレベルの評価を実施しており、その評価結果を関係者間で共有し、活用している。また、JICAは、事業の透明性を高める観点から、JICA事業についてJICAホームページ上の「ODA 見える化サイト」で、案件の現状や成果などを公表している。同サイトには、2016年12月末時点で、合計3,724件の案件が掲載されている。

3 日本のODAの主な形態としては、二国間の資金贈与である無償資金協力、開発途上地域の開発のための貸付けである有償資金協力、技術協力、国際機関への拠出・出資等があるが、このうち一番大きな額を占めるのが有償資金協力である。有償資金協力による貸付けは通常、金利と共に返済が行われている。