2 日米安全保障(安保)体制

(1)日米安保総論

日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米安保体制を強化し、日米同盟の抑止力を向上させていくことは、日本の平和と安全のみならず、アジア太平洋地域の平和と安定にとって不可欠である。日米両国は、2015年4月の日米首脳会談などを通じて確認された強固な日米関係の上に立ち、新ガイドライン(詳細はP116特集参照)及び平和安全法制の下で、日米同盟の抑止力・対処力を一層強化している。こうした取組の中で日米両国は、弾道ミサイル防衛、サイバー、宇宙、海洋安全保障などの幅広い分野における協力を拡大・強化している。さらに、普天間飛行場移設や在沖縄海兵隊のグアムなどへの国外移転を始めとする在日米軍再編についても、在日米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄を始めとする地元の負担を軽減するため、日米で緊密に連携して取り組んできている。

(2)各分野における日米安保・防衛協力の状況

ア 「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」の見直し

2013年10月の日米安全保障協議委員会(「2+2」)において、ガイドラインの見直し作業を開始することが合意され、2015年4月の「2+2」において、新ガイドラインが公表された。これは、日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米両国の防衛協力について、一般的な大枠及び政策的な方向性を見直し、更新するものである。さらに日米両国は11月3日、防衛協力小委員会(SDC)において、新ガイドラインの実効性を高めるものとして同盟調整メカニズム(ACM)及び共同計画策定メカニズム(BPM)の設置に合意した。また、6月及び2016年2月にはハリス米国太平洋軍司令官が、2015年11月にはダンフォード米国統合参謀本部議長が訪日するなど、ハイレベルでの人的交流も活発となっている。こうした取組を通して、米国との間で安全保障・防衛協力を引き続き推進し、同盟の抑止力・対処力を一層強化していく。

イ 弾道ミサイル防衛(BMD)

日本は、2006年以降実施している能力向上型迎撃ミサイル(SM-3ブロックII A)の日米共同開発の着実な実施を始め、米国との協力を継続的に行いつつ、BMDシステムの着実な整備に努めている。また、7月、イージス・システムの製造等に係る日本国内企業の参画が米国との安全保障・防衛協力の強化に資することなども踏まえ、イージス艦用ディスプレイシステムのソフトウェア及び部品の米国への移転が、海外移転を認め得る案件に該当することを確認した。

ウ サイバー

日米両国は、7月に第3回日米サイバー対話を東京にて開催した。日米間における政府横断的な取組の必要性を踏まえ、前年4月に開催された第2回対話のフォローアップを行うとともに、日米双方の関係者が、情勢認識、重要インフラ防護、国際場裏における協力など、サイバーに関する幅広い日米協力について議論を行った。

エ 宇宙

日米両国は、2月の安全保障分野における日米宇宙協議(審議官級会合)や9月の宇宙に関する包括的日米対話などにおいて、安全保障分野を含め、宇宙に関する幅広い協力の在り方について議論を行った。日米両国は、宇宙状況監視(SSA)情報などの相互提供、宇宙アセットの抗たん性(攻撃を受けても設備や機材がその機能を維持する能力)の確保のための取組等、宇宙の安全保障分野での更なる協力を進めている。

オ 3か国間協力

日米両国は、アジア太平洋地域における同盟国やパートナーとの安全保障・防衛協力を重視している。特に、日米両国は、オーストラリア、韓国及びインドとの3か国間協力を着実に推進してきている。11月の日韓及び日米首脳会談、また12月の日豪首脳会談においても、これらの3か国間の協力は、日米が共有する安全保障上の利益を増進し、アジア太平洋地域の安全保障環境の改善に資するものであることが確認された。また、2016年1月及び2月の北朝鮮による核実験及び弾道ミサイル発射を受けた対応の中で、日米・日韓の首脳・外相間において、日米韓3か国協力の重要性が再確認された。

カ 情報保全

情報保全は、同盟関係における協力を進める上で決定的に重要な役割を果たすものである。日米両国は、政府横断的なセキュリティ・クリアランスの導入や、カウンター・インテリジェンス(諜報(ちょうほう)による情報の漏洩(ろうえい)防止)に関する措置の向上を含む情報保全制度の更なる改善に向け協議を行っている。

キ 海洋安全保障

日米両国は、ASEAN地域フォーラム(ARF)や東アジア首脳会議(EAS)などの場で、海洋をめぐる問題を国際法にのっとって解決することの重要性を訴えている。4月に発表した新ガイドラインにおいても、日米両国は、航行の自由を含む国際法に基づく海洋秩序を維持するための措置に関し、相互に緊密に協力するとしている。

(3)在日米軍再編

4月の「2+2」共同発表において、日米両国は、在日米軍の再編の過程を通じて訓練能力を含む運用能力を確保しつつ、在日米軍の再編に係る既存の取決めを可能な限り速やかに実施することに対する日米両政府の継続的なコミットメントを再確認した。また、この共同発表において、日米両国は、普天間飛行場の代替施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に建設する計画が、普天間飛行場の継続的な使用を回避する唯一の解決策であることを再確認した。同月及び11月の日米首脳会談においても、普天間飛行場移設は辺野古が唯一の解決策であることが確認され、また、オバマ大統領から沖縄の負担軽減に引き続き協力していくとの発言があった。10月には、菅官房長官がグアムを訪問し、2020年代前半にグアム等の国外に在沖縄海兵隊約9,000人の移転を開始するグアム移転事業の進捗を確認するとともに、同事業を、米国と協力して今後着実に進展させることを確認した。なお、同月には、原子力空母「ロナルド・レーガン」が横須賀に入港し、安倍総理大臣が現職の総理大臣として初めて乗艦した。

嘉手納以南の土地返還については、2013年4月の「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」に基づき、3月にキャンプ瑞慶覧(ずけらん)の西普天間住宅地区の返還が実現した。また、12月には、菅官房長官とケネディ駐日米国大使が発表した「沖縄における在日米軍施設・区域の統合のための日米両国の計画の実施」において、日米両政府は、地元への米軍の影響を軽減しつつ、地域全体の将来の課題及び運用に関わる緊急事態に効果的に対応することができる兵力態勢の維持を目的とした、沖縄における米軍の統合のプロセスを前進させるため、沖縄における在日米軍施設・区域の返還又は共同使用に関する以下の措置について一致した。

①普天間飛行場:1990年6月の日米合同委員会で確認された、同飛行場の東側沿いの土地(約4ヘクタール)の返還に向けた作業を加速することを確認した。

②キャンプ瑞慶覧(ずけらん)(キャンプ・フォスター)のインダストリアル・コリドー:宜野湾市が、国道58号と西普天間住宅地区跡地を接続するためにキャンプ瑞慶覧(ずけらん)(キャンプ・フォスター)の一部区域の上に高架式道路を設置する工事を2017年度中に開始できるよう、速やかに共同使用の合意を行うことで一致。日米両政府は、2016年に開始される調査を含む必要な作業のための宜野湾市による当該区域への立入りを支援する。

③牧港補給地区(キャンプ・キンザー):国道58号を拡幅し、交通渋滞を緩和するため、同国道に隣接する土地(約3ヘクタール)の2017年度中の返還の実現に向けて、速やかに必要な作業を開始することで一致した。

また、北部訓練場について、1996年の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)最終報告で確認された同訓練場の過半(約3,987ヘクタール)の返還の意義及び緊急性を再確認し、その上で、同訓練場の迅速な返還を促進するために必要な、二国間で合意された条件を満たすとのコミットメントを再確認した。

日本政府としては、引き続き沖縄の負担軽減に取り組むとともに、一日も早い普天間飛行場の返還を実現すべく全力で努力し、辺野古への移設を法令に基づいて進めていく。

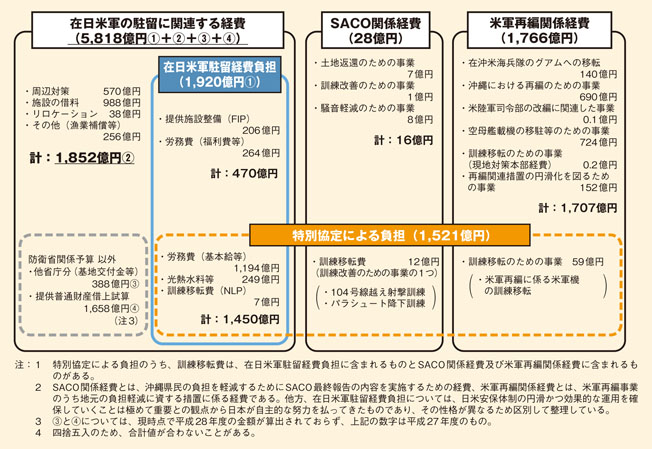

(4)在日米軍駐留経費負担(HNS)

日本は、日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を支えることが重要であるとの観点から、日米地位協定の範囲内で、在日米軍施設・区域の土地の借料、提供施設の整備(FIP)費などを負担している。このほか、特別協定を締結して、駐留軍等労働者の労務費、光熱水料等及び訓練移転費を負担している。

日米両政府は、2016年4月以降のHNSについて協議を行い、2015年12月、主に次の点について意見の一致を見た。

①労務費については、福利厚生施設で働く労働者のうち、日本側が負担する上限数を4,408人から3,893人に削減する一方、装備品の維持・整備や各種事務等に従事する労働者のうち、日本側が負担する上限数を1万8,217人から1万9,285人に増加させる。

②光熱水料等については、各年度の光熱水料等の日本側負担割合を72%から61%に引き下げ、日本側負担の上限額を約249億円とする。

③FIPの額については、各年度206億円を下回らないこととする。

④その結果、2020年度のHNSの負担額は、約1,899億円となる。

2015年4月27日に米国ニューヨークにおいて開催された日米安全保障協議委員会(「2+2」)において、1997年以来、18年ぶりに新たな日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)が発表されました。新ガイドラインは、日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米両国の防衛協力について、一般的な大枠及び政策的な方向性を見直し、更新するものです。

平和安全法制(P11特集参照)との整合性を確保しつつ、様々な運用面での協力の進展(弾道ミサイル防衛、各種訓練・演習等)も踏まえ、平時から緊急事態まで「切れ目のない(シームレスな)」形での日米協力を実現していくこととしています。また、平時からの協力の充実・連携の強化、日本に対する拡大抑止の維持、有事における米軍の打撃力使用など、日米同盟の下での米国の力強いコミットメントを改めて確認しています。

地域・グローバルの平和と安全のための日米協力の在り方や第三国等との連携を明記するとともに、宇宙・サイバーといった新たな戦略的領域での協力の拡大を反映し、その在り方を明記しました。

自衛隊と米軍の運用に係る調整を円滑に行うための同盟調整メカニズム(ACM)及び日本の平和及び安全に関連する緊急事態に対処するための日本の共同計画を策定する共同計画策定メカニズム(BPM)を設置することを明記しました(いずれも2015年11月3日に設置を公表)。

一層厳しさを増す安全保障環境も踏まえつつ、新ガイドラインの下で、日米同盟の抑止力・対処力を一層強化します。

(5)在日米軍の駐留に関する諸問題

日米安保体制の円滑かつ効果的な運用とその要である在日米軍の安定的な駐留の確保のためには、在日米軍の活動が周辺の住民に与える負担を軽減し、米軍の駐留に関する住民の理解と支持を得ることが重要である。特に、在日米軍の施設・区域が集中する沖縄の負担軽減を進める重要性については、日米首脳会談、「2+2」、日米外相会談など累次の機会に日米双方が確認している。

日本政府は、在日米軍再編に引き続き取り組む一方で、米軍関係者による事件・事故の防止、米軍機による騒音の軽減、在日米軍の施設・区域における環境問題などの具体的な問題について、地元の要望を踏まえ、改善に向けて最大限の努力を払ってきている。

現行の日米地位協定には環境に関する規定がないことから、2013年12月、日米両政府は日米地位協定を環境面で補足する新たな政府間協定を作成するための協議を開始することで一致した。2014年2月以降、日米両政府は課長級の交渉会合を9回行い、同年10月の日米共同報道発表で、日米地位協定を環境面で補足する協定(環境補足協定)について実質合意に至ったことを公表した。その後、2015年9月の署名により発効した環境補足協定は、①日米両国の又は国際的な環境基準のうち、より厳しいものを採用する米国側の基準の発出・維持、②文化財調査を含む返還予定地の現地調査や環境事故の際の調査のための立入手続の作成・維持といった規定を明確な形で含んでいる。同協定は、法的拘束力を有する国際約束であり、これまでの日米地位協定の運用改善とは異なる、歴史的意義を有するものである。政府としては、本協定に基づき、米軍施設・区域における環境対策の実を挙げるべく、引き続き努力していく。

(6)朝鮮国連軍と在日米軍

1950年6月の朝鮮戦争の勃発に伴い、同月の国連安保理決議第83号及び同年7月の同決議第84号に基づき、同年7月に朝鮮国連軍が創設された。1953年7月の休戦協定成立を経た後、1957年7月に朝鮮国連軍司令部がソウルに移されたことに伴い、日本に朝鮮国連軍後方司令部が設立された。現在、同後方司令部は、横田飛行場に設置され、司令官外3名が常駐しているほか、8か国(1)の駐在武官が朝鮮国連軍連絡将校として在京各国大使館に常駐している。

朝鮮国連軍は、日本との国連軍地位協定第5条に基づき、朝鮮国連軍に対して兵たん上の援助を与えるため必要な最小限度の在日米軍施設・区域を使用できる。現在、朝鮮国連軍は、キャンプ座間、横須賀海軍施設、佐世保海軍施設、横田飛行場、嘉手納飛行場、普天間飛行場及びホワイトビーチ地区の7か所の使用が認められている。

1 オーストラリア、英国、カナダ、フランス、トルコ、ニュージーランド、フィリピン及びタイの8か国